一种用于细胞培养的微载体预处理装置的制作方法

1.本实用新型属于细胞培养设备技术领域,涉及一种用于细胞培养的微载体预处理装置。

背景技术:

2.细胞体外大规模培养时,细胞生物反应器是培养过程中的关键设备,它为细胞提供适宜的生长环境,使其大量增殖并生产相应的生物制品。目前,生物制品行业中使用细胞生物反应器培养的细胞分为贴壁细胞和悬浮细胞,其中贴壁类细胞生长依赖支持物表面。在培养贴壁细胞时,需要在细胞生物反应器内添加微载体或纸片载体为细胞提供可贴附的支持表面。

3.微载体是指直径在60

‑

250um,能使贴壁依赖的细胞在悬浮培养时贴附在表面生长的微珠,它能增加细胞贴壁生长的面积并利于大规模培养和收集。目前,商品化的微载体多以干粉的状态储存和销售,在细胞培养前需要先进行预处理,即用无ca2+、mg2+的磷酸盐缓冲液(phosphate

‑

buffered saline,pbs)溶液对干粉微载体进行水合吸胀和洗涤,然后将水合吸胀后的微载体进行高压蒸汽灭菌处理。灭菌后的微载体还需使用配制好的无菌培养基进行几次润洗后才能用于细胞培养,这个润洗过程可以减少微载体和pbs对培养基的稀释,当培养体积很小或者细胞贴壁效率较低时润洗过程显得尤为重要。

4.微载体润洗通常在超净工作台或百级工作台内进行,润洗前先让微载体沉降,然后加入无菌培养基,重复三次该操作基本可以消除pbs对培养基稀释的影响。由于微载体与pbs密度相近,沉降微载体耗时较长,且倾倒上清时微载体容易因容器移动而重新悬浮,导致部分微载体被倾去。同时,该润洗过程需要反复开启瓶口,增加了染菌的风险。

技术实现要素:

5.本实用新型针对现有技术存在的上述问题,提供一种用于细胞培养的微载体预处理装置,本实用新型所要解决的技术问题是:如何降低微载体染菌的风险。

6.本实用新型的目的可通过下列技术方案来实现:

7.一种用于细胞培养的微载体预处理装置,所述预处理装置包括储液瓶、预处理瓶和废液瓶,所述储液瓶与预处理瓶相连通,所述预处理瓶与废液瓶相连通,所述储液瓶中连接有第一进气管,所述第一进气管上连接有第一空气过滤器,所述预处理瓶中连接有第二进气管和出料管,所述第二进气管上连接有第二空气过滤器,所述出料管能够将所述预处理瓶与细胞培养生物反应器相连通。

8.其工作原理是:本预处理装置中,储液瓶用于储存浸泡微载体的处理液,预处理瓶用于对微载体进行清洗和活化,废液瓶用于收集对微载体进行清洗和活化处理后的废液,使用时,先将称取的用于细胞培养的微载体倒入预处理瓶,加入pbs溶液浸泡,待微载体完全水合后将整套细胞培养微载体预处理装置进行高压蒸汽灭菌,在超净工作台中向储液瓶内倒入无菌处理液,通过出料管将细胞培养生物反应器与预处理瓶相连接,之后通过第二

空气过滤器向预处理瓶内加入压缩空气,液体将进入废液瓶,之后将通过第一空气过滤器向储液瓶内加入压缩空气,液体将进入预处理瓶,最后通过第二空气过滤器向预处理瓶内加入压缩空气,液体和微载体将进入细胞培养生物反应器。本预处理装置对微载体进行预处理的过程中,微载体一直在预处理瓶中,整个过程无需打开预处理瓶的瓶口,能够很好的防止微载体染菌,降低风险。

9.在使用过程中,可以使用储液瓶内的处理液对微载体进行多次预处理,使微载体达到适合细胞贴壁生长的最佳状态,当微载体充分活化后转移至细胞培养生物反应器内,完成细胞培养微载体的预处理。

10.在上述的一种用于细胞培养的微载体预处理装置中,所述预处理装置还包括三通管,所述三通管具有相互连通的第一支管、第二支管和第三支管,所述第一支管、第二支管和第三支管分别插接在储液瓶、预处理瓶和废液瓶中,第一支管、第二支管和第三支管上分别设置有第一阀门、第二阀门和第三阀门,所述出料管上设置有第四阀门。通过第一支管、第二支管和第三支管实现储液瓶与预处理瓶之间以及预处理瓶与废液瓶之间的连通,若关闭第一阀门和第四阀门,打开第二阀门和第三阀门,通过第二空气过滤器向预处理瓶内加入压缩空气,液体将依次通过第二支管和第三支管进入废液瓶;若关闭第四阀门和第三阀门,打开第一阀门和第二阀门,通过第一空气过滤器向储液瓶内加入压缩空气,液体将依次通过第一支管和第二支管进入预处理瓶;若关闭第二阀门,打开第四阀门,通过第二空气过滤器向预处理瓶内加入压缩空气,液体和微载体将通过出料管进入细胞培养生物反应器中。

11.在上述的一种用于细胞培养的微载体预处理装置中,所述第一支管、第二支管和第三支管为能够耐高温的硅胶管。

12.在上述的一种用于细胞培养的微载体预处理装置中,所述出料管的一端伸入所述预处理瓶中,出料管的另一端设置有连接头。连接头方便出料管与细胞培养生物反应器进行连接,提高操作的方便性。

13.在上述的一种用于细胞培养的微载体预处理装置中,所述储液瓶的顶部设置有第一顶盖,所述第一进气管和第一支管均穿过第一顶盖且伸入至储液瓶中。

14.在上述的一种用于细胞培养的微载体预处理装置中,所述预处理瓶的顶部设置有第二顶盖,所述第二进气管和第二支管均穿过第二顶盖且伸入至预处理瓶中。

15.在上述的一种用于细胞培养的微载体预处理装置中,所述废液瓶的顶部设置有第三顶盖,所述第三支管穿过第三顶盖且伸入至废液瓶中,所述第三顶盖上插接有与所述废液瓶相连通的出气管,所述出气管上连接有第三空气过滤器。

16.与现有技术相比,本实用新型的优点如下:

17.1、本预处理装置对微载体进行预处理的过程中,微载体一直在预处理瓶中,整个过程无需打开预处理瓶的瓶口,能够很好的防止微载体染菌,降低风险。

18.2、本预处理装置在使用过程中,可以使用储液瓶内的处理液对微载体进行多次预处理,使微载体达到适合细胞贴壁生长的最佳状态。

附图说明

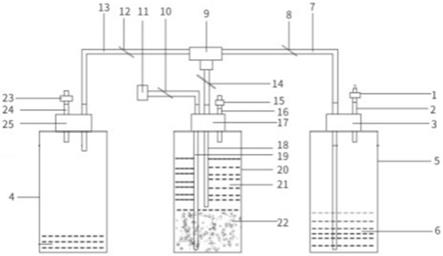

19.图1本是预处理装置的结构示意图。

20.图中,1、第一空气过滤器;2、第一进气管;3、第一顶盖;4、废液瓶;5、储液瓶;6、处理液;7、第一支管;8、第一阀门;9、三通管;10、第四阀门;11、连接头;12、第三阀门;13、第三支管;14、第二阀门;15、第二空气过滤器;16、第二进气管;17、第二顶盖;18、第二支管;19、出料管;20、预处理瓶;21、液体;22、微载体;23、第三空气过滤器;24、出气管;25、第三顶盖。

具体实施方式

21.以下是本实用新型的具体实施例,并结合附图对本实用新型的技术方案作进一步的描述,但本实用新型并不限于这些实施例。

22.如图1所示,本预处理装置包括储液瓶5、预处理瓶20和废液瓶4,储液瓶5与预处理瓶20相连通,预处理瓶20与废液瓶4相连通,储液瓶5中连接有第一进气管2,第一进气管2上连接有第一空气过滤器1,预处理瓶20中连接有第二进气管16和出料管19,第二进气管16上连接有第二空气过滤器15,出料管19能够将预处理瓶20与细胞培养生物反应器相连通。

23.储液瓶5用于储存浸泡微载体22的处理液6,预处理瓶20用于对微载体22进行清洗和活化,废液瓶4用于收集对微载体22进行清洗和活化处理后的废液,使用时,先将称取的用于细胞培养的微载体22倒入预处理瓶20,加入pbs溶液浸泡,待微载体22完全水合后将整套细胞培养微载体预处理装置进行高压蒸汽灭菌,在超净工作台中向储液瓶5内倒入无菌处理液6,通过出料管19将细胞培养生物反应器与预处理瓶20相连接,之后通过第二空气过滤器15向预处理瓶20内加入压缩空气,液体21将进入废液瓶4,之后将通过第一空气过滤器11向储液瓶5内加入压缩空气,液体21将进入预处理瓶20,最后通过第二空气过滤器15向预处理瓶20内加入压缩空气,液体21和微载体22将进入细胞培养生物反应器。

24.如图1所示,本实施例中,预处理装置还包括三通管9,三通管9具有相互连通的第一支管7、第二支管18和第三支管13,第一支管7、第二支管18和第三支管13分别插接在储液瓶5、预处理瓶20和废液瓶4中,第一支管7、第二支管18和第三支管13上分别设置有第一阀门8、第二阀门14和第三阀门12,出料管19上设置有第四阀门10。通过第一支管7、第二支管18和第三支管13实现储液瓶5与预处理瓶20之间以及预处理瓶20与废液瓶4之间的连通,若关闭第一阀门8和第四阀门10,打开第二阀门14和第三阀门12,通过第二空气过滤器15向预处理瓶20内加入压缩空气,液体21将依次通过第二支管18和第三支管13进入废液瓶4;若关闭第四阀门10和第三阀门12,打开第一阀门8和第二阀门14,通过第一空气过滤器1向储液瓶5内加入压缩空气,液体21将依次通过第一支管7和第二支管18进入预处理瓶20;若关闭第二阀门14,打开第四阀门10,通过第二空气过滤器15向预处理瓶20内加入压缩空气,液体21和微载体22将通过出料管19进入细胞培养生物反应器中。

25.作为一种实施例,第一支管7、第二支管18和第三支管13为能够耐高温的硅胶管。

26.如图1所示,本实施例中,出料管19的一端伸入预处理瓶20中,出料管19的另一端设置有连接头11。连接头11方便出料管19与细胞培养生物反应器进行连接,提高操作的方便性。

27.如图1所示,本实施例中,储液瓶5的顶部设置有第一顶盖3,第一进气管2和第一支管7均穿过第一顶盖3且伸入至储液瓶5中。

28.如图1所示,本实施例中,预处理瓶20的顶部设置有第二顶盖17,第二进气管16和第二支管18均穿过第二顶盖17且伸入至预处理瓶20中。

29.如图1所示,本实施例中,废液瓶4的顶部设置有第三顶盖25,第三支管13穿过第三顶盖25且伸入至废液瓶4中,第三顶盖25上插接有与废液瓶4相连通的出气管24,出气管24上连接有第三空气过滤器23。

30.本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1