发菌科下一株新属菌株及其应用

1.本发明涉及微生物领域,尤其涉及发菌科下一株新属菌株及其应用。

背景技术:

2.真菌分类的基本原则是以形态特征为主,生理生化、细胞化学和生态等特征为辅。丝状真菌主要依据其孢子产生的方法和孢子本身的特征以及培养特征来划分各级的分类单位。随着人们对分类结果的精确性和客观性要求的增加,目前基于分子生物学的dna条形码技术为真菌物种或菌种的鉴定提供了有利的补充,从而弥补传统分类上的不足。its基因序列被认为是真菌dna条形码中标准的基因片段之一,此外还有rpb1、rpb2、β-tubulin、cam等蛋白质编码基因序列作为辅助条形码运用到系统发育分析等工作中。

3.发菌科trichocomaceae是属于eurotiales的真菌家族,被认为是具有侵略性的腐生生物,能够适应极端环境条件。发菌科的“当前使用名称names in current use”(ncu)列表包括225个物种(pitt,2000年)。发菌科真菌可以分布广泛,在土壤中无处不在,常与腐烂的植物和食物共同存在。纯培养时易产生子囊果,常为球形,大多无柄,存在于发育较好并具隔膜的菌丝体上,很少存在于子座内。目前已记录trichocomaceae科下涵盖25个属,不同属之间的微生物在表观形态和dna条形码等特征上具有较大的差异。

4.发菌科中,包含一些耳熟能详的真菌,例如曲霉(aspergillus)和青霉(penicillium),已证明具有丰富的特征和作用。例如曲霉属均具有能够在高渗透压环境中生长的能力。利用它可以分解结构较复杂的淀粉的特性,工业上常用其作为酿酒的前处理,并且其强大的产有机酸的能力不仅可以为食品增加风味,还能作为单一产品并且具有绝对的生产优势。trichocomaceae(踝节菌属)被发现可用于生产酶和色素,以及作为生物防治剂用于植物保护,例如一株从芦竹中分离出的talaromyces属真菌从基因层面上证明了其产生的酶在木质纤维素转化中具有潜在的协同作用(simona varriale等人)。但是大部分的踝节菌属不能在37℃以上生长,并且不能耐受极端环境。

5.木质纤维素类生物质作为地球上丰富的可再生有机资源,对燃料能源和化工等产业具有重要的战略意义。但当前木质纤维素的利用仍存在较大的困难,因为其牢固的结构以及复杂的化学反应过程。随着木质纤维素的生物价值化越来越受关注,对参与生物转化的微生物的要求越来越高。一方面,希望微生物具备强大的木质纤维素酶系的胞外分泌能力;同时还要求微生物能够在更极端的介质中发挥作用。因此,获得功能强化的微生物是推动木质纤维素高值化利用的关键。

技术实现要素:

6.有鉴于此,本发明要解决的技术问题在于提供发菌科(trichocomaceae family)的一株真菌,其可在30~40℃下高效率降解木质纤维素。

7.本发明提供了保藏编号为gdmcc no:62047的真菌。

8.本发明所述的真菌分离自马里亚纳海沟沉积物,保藏号为gdmcc no:62047。依据

形态学和分子生物学的方法进行鉴定,该菌株是发菌科下的一个新属,其分类地位是trichocomaceae family,gen.nov,sp.nov.。

9.保藏编号为gdmcc no:62047的真菌的培养基中碳源包括葡萄糖、麦芽糖中至少一种,氮源包括酪蛋白胨、大豆蛋白胨、酵母提取物中至少一种。

10.保藏编号为gdmcc no:62047的真菌培养方法包括:将其接种于培养基中,培养温度10~50℃,ph1.5~12。一所述培养基中在nacl浓度140g/l下仍可以保持生长。本发明所述培养可在好氧条件下进行,可以在液体培养基、固体培养基、半固体培养基上生长,发酵方式包括但不限于发酵罐发酵和固体发酵,接种量0.1%~4%均可实现菌株繁殖。

11.本发明还提供了保藏编号为gdmcc no:62047的真菌在制备降解木质纤维素生物酶中的应用。

12.保藏编号为gdmcc no:62047的真菌能够以木质纤维素为唯一碳源生长。因此,认为该菌具备降解木质纤维素的能力。保藏编号为gdmcc no:62047的真菌可对培养基中0.1%的木质纤维素,在7d天内实现超过80%的降解。并且,本发明提供的保藏编号为gdmcc no:62047的真菌能够产生降解木质素的生物酶。在本发明实施例中,所述生物酶包括漆酶、锰过氧化物酶和木质素过氧化物酶中至少一种。

13.本发明还提供了一种生物酶的制备方法,其包括:培养保藏编号为gdmcc no:62047的真菌,获得含有生物酶的培养物。

14.本发明中,所述生物酶包括漆酶、锰过氧化物酶和木质素过氧化物酶中至少一种。

15.在本发明中,所述培养的培养基中碳源包括葡萄糖、果糖、乳糖、麦芽糖、蔗糖、淀粉中至少一种,氮源包括酪蛋白胨、大豆蛋白胨、酵母提取物中、玉米浆、豆饼粉、铵盐至少一种。一些实施例中,所述培养基包括水和蛋白胨5~20g/l、麦芽糖10~30g/l,ph值为2~12。一些具体实施例中,所述培养的培养基包括水和蛋白胨10g/l、麦芽糖20g/l,ph值为6~8。

16.本发明还提供了所述制备方法制得的生物酶。

17.本发明还提供了保藏编号为gdmcc no:62047的真菌、或本发明所述制备方法制得的生物酶或者本发明所述制备方法制得的含有生物酶的培养物在降解木质纤维素中的应用。

18.本发明还提供了一种降解木质纤维素的产品,其包括保藏编号为gdmcc no:62047的真菌,或本发明所述制备方法制得的生物酶。

19.本发明还提供了一种降解木质纤维素的方法,其包括:

20.在含有木质纤维素的原料中培养保藏编号为gdmcc no:62047的真菌,获得含有降解产物的培养物;

21.或以含有木质纤维素的原料为底物,以所述制备方法制得的生物酶进行酶解,获得含有木质纤维素降解产物的产品;

22.所述含有木质纤维素的原料包括有机固体废物。

23.本发明中,所述有机固体废物包括但不限于农作物秸秆等作物残留物和加工生产废弃物,蔬菜、果皮等食物生产废弃物。

24.本发明提供了保藏编号为gdmcc no:62047的真菌,该菌株的分类地位是trichocomaceae family,gen.nov,sp.nov.。该新属的发现和其潜在的利用价值丰富了人

们可利用的海洋微生物资源,对海洋生命系统的研究和探索具有一定的贡献。实验表明,保藏编号为gdmcc no:62047的真菌菌能够产生降解木质纤维素的生物酶,可在30~40℃下高效率降解木质纤维素。

25.生物保藏说明

26.生物材料trichocomaceae sp.k-2,分类命名:trichocomaceae sp.,于2021年11月9日保藏在广东省微生物菌种保藏中心,地址为:广州市先烈中路100号大院59号楼5楼广东省科学微生物研究所,保藏编号为gdmcc no:62047。

附图说明

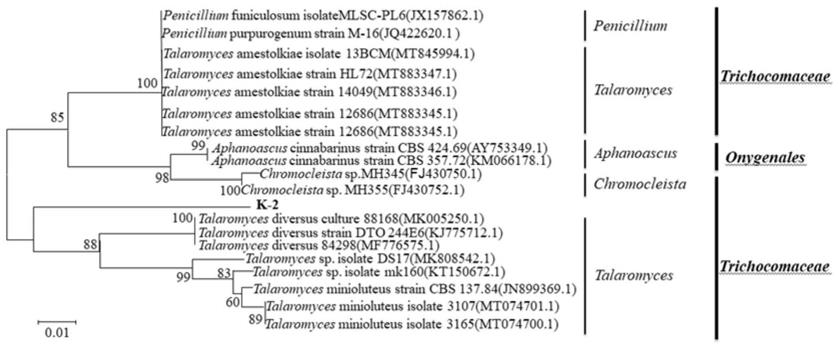

27.图1示保藏编号为gdmcc no:62047的真菌的its序列的系统发育关系;

28.图2示保藏编号为gdmcc no:62047的真菌的28s rrna序列的系统发育关系;

29.图3示保藏编号为gdmcc no:62047的真菌的bena序列的系统发育关系;

30.图4示保藏编号为gdmcc no:62047的真菌对不同浓度愈创木酚的降降解率;

31.图5示保藏编号为gdmcc no:62047的真菌在不同温度下对木质纤维素的降解率;

32.图6示保藏编号为gdmcc no:62047的真菌在不同ph值下对木质纤维素的降解率;

33.图7示保藏编号为gdmcc no:62047的真菌对纤维素的降解率;

34.图8示保藏编号为gdmcc no:62047的真菌培养物中的生物酶检测结果。

具体实施方式

35.本发明提供了发菌科下一株新属菌株及其培养方法与应用,本领域技术人员可以借鉴本文内容,适当改进工艺参数实现。特别需要指出的是,所有类似的替换和改动对本领域技术人员来说是显而易见的,它们都被视为包括在本发明。本发明的方法及应用已经通过较佳实施例进行了描述,相关人员明显能在不脱离本发明内容、精神和范围内对本文的方法和应用进行改动或适当变更与组合,来实现和应用本发明技术。

36.本发明所述的发菌科新属的分离自马里亚纳海沟沉积物,保藏号为gdmcc no:62047。依据形态学和分子生物学的方法,该菌株是发菌科下的一个新属,其分类地位是trichocomaceae family,gen.nov,sp.nov.。本发明所提供的发菌科新属可在10-50℃培养生长。该新属的发现及其潜在应用价值丰富了人类对海洋微生物资源的利用。本发明所提供的发菌科新属新菌种具有漆酶、木质素过氧化物酶、锰过氧化物酶活性,为木质纤维素的生物降解,及其他食品、医药及化工等行业的生物制造提供了新型菌种资源。

37.本发明采用的试材皆为普通市售品,皆可于市场购得。下面结合实施例,进一步阐述本发明:

38.实施例1发菌科新属的分离纯化

39.取沉积物样品,利用添加木质纤维素的基础培养基进行微生物富集培养。通过多轮富集培养后,将其涂布于添加有木质纤维素的固体培养基平板上。液体培养基和固体培养基均只使用简单的碳源和氮源,例如改良沙式培养基(蛋白胨10g/l、麦芽糖20g/l,固体培养基中则加入琼脂20g/l、)。平板置于28℃培养箱培养5-14d,不断挑选单一菌落转接于新平板中进行纯化,直至平板中只生长单一菌落,且形态均一,肉眼未见杂质。

40.实施例2发菌科新属的表观特征

41.1.菌落特征

42.取发菌科新属的单菌落转接到改良沙式固体培养基上,于28℃恒温培养箱中培养7d,观察其菌落的大小、颜色、边缘、凸起、光滑度、粘性、透明度等特点。结果显示,

43.2.形态学特征

44.显微镜下观察到菌丝粗细规则,中间有隔呈“y”型分支,分生孢子梗分化不明显,在菌丝末端有少量孢子,孢子呈圆形或卵圆形。

45.挑取在固体培养基上培养5d的新鲜培养物,接种到液体培养基,30℃摇床培养3-5d作为种子。

46.1.生长温度

47.将所培养的发菌科新属种子按1%接种量转接至新鲜的液体培养基中并混匀。置于5℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃摇床培养,每个温度梯度做三个平行,检测菌体生长情况。结果显示,发菌科新属属在10-50℃下均能生长,在30-40℃生长更优。5℃下几乎不生长或生长缓慢。

48.2.nacl耐受性

49.将所培养的发菌科新属种子按1%接种量转接至nacl浓度分别为0、1g/l、5g/l、10g/l、20g/l、30g/l、40g/l、50g/l、60g/l、70g/l、80g/l、90g/l、100g/l、120g/l、130g/l、140g/l、150g/l的新鲜液体培养基中,30℃下摇床培养,并检测菌体生长情况。结果显示,发菌科新属在0-140g/l的nacl浓度下均能生长,在150g/l的nacl浓度下开始不生长。

50.3.生长ph范围

51.将液体培养基用1m hcl和1m naoh分别调整ph至1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11和12,并将所培养的发菌科新属种子液按1%接种量接入,30℃下摇床培养,并检测菌体生长情况。结果显示,发菌科新属生长的ph范围1.5-12,最适生长ph为6-8。

52.实施例3发菌科新属的dna条形码测定以及系统发育特征

53.1.提取基因组dna

54.将发菌科新属以1%接种量转接至改良沙式培养基,于30℃下进行摇床培养,手机生长至对数中后期的菌体,用真菌dna提取试剂盒按照操作说明提取基因组dna。

55.2.its基因的pcr扩增及测序

56.以发菌科新属的基因组dna为模板,its1和its4为引物通过pcr扩增。its1和its4的碱基序列分别为:

57.its1:5

’‑

tccgtaggtgaacctgcgg-3’,

58.its4:5

’‑

tcctccgcttattgatatgc-3’。

59.pcr产物委托擎科生物科技有限公司进行序列测定,其its基因的核苷酸如下所示:

60.cccgtgtctcttgcgtaccctgttgctttggcgggcccaccgggtcactctggtcgccggggggcagcatgcccccgggcccgtgcctgccaaagcacccctatgaaccctgaggaagatgggcggtctgagtcggatgataatgtattaaaactttcaacaatggatctcttggttccggcatcgatgaagaacgcagcgaaatgcgataagtaatgtgaattgcagaattccgtgaatcatcgaatctttgaacgcacattgcgccccctggcattccggggggcatgcctgtccgagcgtcatttctgccctcaagcgcggcttgtgtgttgggcgtggttcccctggtttagcggggacctgccccaaaggcagcggcgacgttccgcccagtcctcgagcgtatggggctttgtcacgcgctcgggagggactggccggcgtt

ggtcacctctcaga(seq id no:1)

61.将发菌科新属的its基因序列在ncbi数据库中进行同源比对分析,其序列与talaromyces minioluteus的its基因序列最接近,序列相似性为92.03%。

62.3. 28s rrna d1/d2基因的pcr扩增及测序

63.以发菌科新属的基因组dna为模板,d1/d2-nl1和d1/d2-nl2为引物通过pcr扩增。d1/d2-nl1和d1/d2-nl2的碱基序列分别为:

64.d1/d2-nl1:5

’‑

gcatatcaataagcggaggaaaag-3’,

65.d1/d2-nl2:5

’‑

ggtccgtgtttcaagacgg-3’。

66.pcr产物委托擎科生物科技有限公司进行序列测定,其28s rrnad1/d2基因的核苷酸如下所示:

67.aagcggcaagagctcaaatttgaaatctggcccccccagggtccgagttgtaatttggagaggatgcttcgggcgcggttcccgtctaagtgcccctggaacgggctgtcatagagggtgagaaccccgtctgggatgggcccatcgcgcccgtgtgaagctccttcgacgagtcgagttgtttgggaatgcagctctaagcgggtggtaaatttcatctaaagctaaatactggccggagaccgatagcgcacaagtagagtgatcgaaagatgaaaagcactttgaaaagagagtcaaacagcacgtgaaattgttgaaagggaagcgttggccaccagacgcgcctgggggggctcagccggcacatgtgccggcgtatttccccccggacgggtcagcatcggtttgggcggtcgctgaaaggcgccgggaatgtagcaccctccggggtgccttatagcccggagcgtcatgcggcctgccgggaccgaggaccgcgcttcggcgaggatgctggcgtaatggtggtcaacggcccg(seq id no:2)

68.将发菌科新属的28s rrnad1/d2基因序列在ncbi数据库中进行同源比对分析,其序列与paecilomycessp.mh393的28s rrnad1/d2基因序列最接近,序列相似性为93.36%。

69.4.β-微管蛋白bena基因的pcr扩增及测序

70.以发菌科新属基因组dna为模板,bt2a和bt2b为引物通过pcr扩增。bt2a和bt2b的碱基序列分别为:

71.bt2a:5

’‑

ggtaaccaaatcggtgctgctttc-3’,

72.bt2b:5

’‑

accctcagtgtagtgacccttggc-3’。

73.pcr产物委托擎科生物科技有限公司进行序列测定,其β-微管蛋白bena基因的核苷酸如下所示:

74.gactgtttctaggcaaatcatctctggcgaacacggtctcgacggtgccggaatgtgagtgttttgctacgattccaatcaaccagaaaaagcgtgtctgacgaaatccagttacaatggctcctccgacctccagttggagcgtatgaacgtctacttcaacgaggtgcgtgaagagttacaaccaaaaagaaagaaaaaaagaaggaacggcataaaggatgggaatcaagtactcacaaatcgaatataggccagcggaaacaaatatgtcccccgtgctgtccttgttgacttggagcccggtaccatggatgccgtccgcgctggtccctttggtcagctcttccgtcccgacaactttgttttcggccagtctggtgccggtaacaactgggccaaggg(seq id no:3)

75.将发菌科新属的bena基因序列在ncbi数据库中进行同源比对分析,其序列与talaromyces aurantiacus的bena基因序列最接近,序列相似性为79.26%。

76.5.钙调蛋白cam基因的pcr扩增及测序

77.以发菌科新属的基因组dna为模板,cmd5和cmd6为引物通过pcr扩增。cmd5和cmd6的碱基序列分别为

78.cmd5:5

’‑

ggtaaccaaatcggtgctgctttc-3’,

79.cmd6:5

’‑

accctcagtgtagtgacccttggc-3’。

80.pcr产物委托擎科生物科技有限公司进行序列测定,其钙调蛋白cam基因的核苷酸如下所示:

81.tctgtggtcatctccaccatctctgcctctatttgaccgtagcaatgtatcgtccatttgctctcctccgaccaggaggagatctcaaatgaccaaagtgtaggcgagaaattgccaggacctgtggccgtgggccttatcttcgtggataaatcgaccttctgctcttcttcaatctcgagtcttcggacaatgtgaacattgcgcagaaggaatgctgtagcaggttcggacagtgtcctcctcgtggcctcgattgcgcatgagagatagccagtcatagggaaaataatgacaccggccacgt(seq id no:4)

82.将发菌科新属的cam基因序列在ncbi数据库中进行同源比对分析,未得到相似序列。

83.6.基因的系统发育特征

84.将发菌科新属的its、28s rrnad1/d2、β-微管蛋白bena、钙调蛋白cam的基因序列在ncbi数据库中进行同源比对分析,使用软件mega绘制进化关系树,采用neighbor-joining计算,并以maximum-parsimony和maximum-likelihood进行验证计算,结果如图1~3所示。

85.实施例4发菌科新属的木质纤维素降解特征

86.发菌科新属可以在以木质纤维素为唯一碳源的液体培养基中正常生长,这表明其可以分解木质纤维素。将发菌科新属以1%的接种量转接于含有0.01%、0.05%、0.1%、0.5%、1%的木质纤维素的液体培养基中,于30℃下培养7d,可以检测到愈创木酚含量的减少。其中,在木质纤维素浓度小于等于0.1%时,其可以实现>80%的降解率(图4)。

87.将发菌科新属以1%的接种量转接于含有0.1%的木质纤维素的液体培养基中,于20、30、40、50℃下培养7d,可以检测到木质纤维素含量呈不同程度的减少。其中,在30-40℃下,其表现出更高的降解率,可>80%(图5)。

88.将发菌科新属以1%的接种量转接于含有0.1%的木质纤维素的液体培养基中,于ph为3、4、5、6、7、8、9、10条件下培养7d,可以检测到木质纤维素含量呈不同程度的减少。其中,在ph5-8下,其表现出更高的降解率,可>70%(图6)。

89.实施例5发菌科新属的木质纤维素降解特征

90.将发菌科新属以1%的接种量转接于含有0.1%的木质纤维素的液体培养基中培养6天,在30℃和40℃下均可以检测到木质纤维素的降解(图7)。

91.实施例6发菌科新属的应用价值

92.经检测,发菌科新属可在含有木质纤维素的液体培养基中可检测到漆酶、锰过氧化物酶和木质素过氧化物酶(图8),其中,mnp表示锰过氧化物酶,lip表示木质素过氧化物酶,lac表示漆酶,且蛋白表达水平随培养时间延长而增加。相对于30℃培养的菌体,40℃培养条件下酶产量更高,活力更强。

93.不同于已报道的大部分发菌科的性质,本发明中的发菌科可以在37℃以上的条件下产生包括但不限于上述三种酶。这对于食品、医药和化工等领域显示出良好的应用前景。

94.以上仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1