一种高表面张力的聚丙烯组合物及其制备方法和应用与流程

1.本发明涉及改性塑料技术领域,更具体的,涉及一种高表面张力的聚丙烯组合物及其制备方法和应用。

背景技术:

2.聚丙烯(pp)材料以其低比重、优异的力学性能、低成本、易加工、耐化学等特性广泛应用于汽车领域等,随着工业需求的不断提高,需要进一步提高其各项综合性能。在汽车内外饰特别是高端车型中,为了进一步体现美观和视觉效果,会进行涂装处理,如包覆皮革或喷漆处理。

3.然而pp材料为非极性材料,表面张力低,pp表面喷涂的油漆或涂覆的胶水一般含有油性溶剂或水性溶剂,在pp材料表面铺展困难,且喷涂油漆或涂覆胶水后,极易出现掉漆或胶水脱落的问题。

4.现有技术中通常是在喷漆或涂覆胶水前,先对pp材料进行火焰处理,以改善其表面极性,从而改善pp的涂装效果。但火焰处理既造成了产品额外多出了工艺步骤、增加了制造周期;又易损伤pp材料表面,易造成pp表面烧化、过热与淬裂的问题。

5.此外,由于pp为绝缘材料,抗静电性能差,易因静电作用表面吸附大量尘埃。在表面喷漆或涂覆胶水前,通常还需要做除尘处理,以防pp因静电作用吸附的尘埃影响喷涂效果、材料美观度。

6.因此,需要开发出一种高表面张力的聚丙烯组合物,表面张力高且抗静电,可不经火焰处理或除尘处理,直接进行涂装。

技术实现要素:

7.本发明为克服上述现有技术所述的表面张力低的缺陷,提供一种高表面张力的聚丙烯组合物。

8.本发明的另一目的在于提供上述聚丙烯组合物的制备方法。

9.本发明的另一目的在于提供上述聚丙烯组合物的应用。

10.为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:

11.一种高表面张力的聚丙烯组合物,包括如下重量份的组分:

12.聚丙烯(pp)50~80份,

13.含有乙烯基封端的超支化聚酯接枝碳纳米管1~10份,

14.增韧剂0~20份,

15.无机填料0~25份,

16.润滑剂0~3份,

17.抗氧剂0~3份。

18.本发明人通过含有乙烯基封端的超支化聚酯接枝碳纳米管显著提高了pp的表面张力,并改善了其抗静电性能。

19.碳纳米管具有一定的导电性能,有助于抗静电,但碳纳米管在pp材料中分散性极差,易团聚。乙烯基团与pp具有良好的相容性,使得含有乙烯基封端的超支化聚酯接枝碳纳米管在pp树脂基体中分散性优异,进而促使了碳纳米管均匀分散于本发明的聚丙烯组合物中,有效发挥了自身导电性能,及时除掉聚丙烯组合物的高压静电,大幅减少了因静电作用而吸附的尘埃,减少杂质对喷漆的负面影响。

20.超支化聚酯含有大量的极性基团,如羧基、羟基等,有助于提高pp材料的极性,从而提高聚丙烯组合物的表面张力;乙烯基封端能够与聚丙烯实现良好的相融合,起到锚固作用,使得油漆或胶水牢固粘附于聚丙烯组合物的表面、难以揭掉或剥离,既能使油漆能够快速铺展,又能保证油漆和制件表面的良好附着效果,达到免火焰处理的喷漆要求,从而无需对pp材料进行火焰处理,可避免火焰处理对于pp材料的负面影响。

21.优选地,所述聚丙烯组合物,包括如下重量份的组分:

22.pp 60~70份,含有乙烯基封端的超支化聚酯接枝碳纳米管5~8份,增韧剂10~15份,无机填料15~20份,润滑剂0.5~1份,抗氧剂0.5~1份。

23.优选地,所述含有乙烯基封端的超支化聚酯接枝碳纳米管中,乙烯基封端率为10~60%。

24.乙烯基封端率=乙烯基封端基团的数量/超支化聚酯的端基总数*100%。

25.更优选地,所述含有乙烯基封端的超支化聚酯接枝碳纳米管中,乙烯基封端率为20~50%。

26.优选地,所述含有乙烯基封端的超支化聚酯接枝碳纳米管中,碳纳米管接枝率为5~30%。

27.碳纳米管接枝率=碳纳米管接枝的数量/超支化聚酯的端基总数*100%。

28.更优选地,所述含有乙烯基封端的超支化聚酯接枝碳纳米管中,碳纳米管接枝率为10~20%。

29.乙烯基封端率按照如下方法进行检测:

30.采用1h-nmr法,以苯为内标物,根据苯的氢质子数与测试样品(含有乙烯基封端的超支化聚酯接枝碳纳米管)中的乙烯基的氢质子数的积分面积比,测得测试样品中的乙烯基含量(单位为mol/100g);通过乙烯基含量与每100g超支化聚酯的总端基mol数(根据每合成100g超支化聚酯所需酸酐和二醇的比例)的比值,即可计算出乙烯基封端率。

31.碳纳米管接枝率按照如下方法进行检测:

32.采用热重分析法,使用tg/dta热重/差热分析仪,对100g含有乙烯基封端的超支化聚酯接枝碳纳米管和空白样(未接枝碳纳米管的含有乙烯基封端的超支化聚酯)进行热重分析,温度范围13~700℃,升温速率20℃/min,氮气氛,计算得到碳纳米管含量(单位为mol/100g),通过碳纳米管含量与每100g超支化聚酯的总端基mol数的比值,即可计算出碳纳米管接枝率。

33.由于乙烯基封端基团和碳纳米管均是接枝于超支化聚酯的端基位置,乙烯基封端率与碳纳米管接枝率之和一定≤100%,且二者存在相互影响的关系:乙烯基封端率过高,虽然有助于组分分散更优、材料表面张力更高,但留给碳纳米管接枝的空间越少;碳纳米管接枝率过高,虽然有助于抗静电性能提升,但也会影响乙烯基团的封端量,且会造成组分分散性能差、易团聚。

34.发明人研究发现,乙烯基封端率和碳纳米管接枝率在上述优选范围内时,本发明的聚丙烯组合物兼具良好的抗静电性能和高表面张力。

35.优选地,所述超支化聚酯以均苯四甲酸二酐为核、均苯四甲酸二酐和乙二醇合成的ab2型单体为枝。

36.一般的超支化聚酯可以以均苯四甲酸二酐或偏苯三甲酸酐为核,其中均苯四甲酸二酐为核会使得超支化聚酯的极性更高,有助于本发明聚丙烯组合物的表面张力更高。

37.所述含有乙烯基封端的超支化聚酯接枝碳纳米管由如下方法制得:

38.碳纳米管经酸化处理、酰化处理后,与多羟基化合物反应使表面接枝羟基,再与含有乙烯基封端的超支化聚酯混合,经聚合反应,得到含有乙烯基封端的超支化聚酯接枝碳纳米管。

39.所述含有乙烯基封端的超支化聚酯由如下方法制备得到:

40.均苯四甲酸二酐和乙二醇间的酯化缩聚反应合成ab2型单体,再以均苯四甲酸二酐为核,与均苯四甲酸二酐和乙二醇间的酯化缩聚反应合成的ab2单体反应得到未封端的超支化聚酯,再使用含乙烯基封端试剂封端得到封端基团含有乙烯基的超支化聚酯。

41.优选地,所述聚丙烯在230℃,2.16kg条件下的熔体流动速率为5~50g/10min。

42.更优选地,所述聚丙烯在230℃,2.16kg条件下的熔体流动速率为5~30g/10min。

43.聚丙烯的熔体流动速率按照iso 1133-2-2011标准方法检测。

44.优选地,所述增韧剂为乙烯-辛烯共聚物和/或乙烯-丁烯共聚物。

45.优选地,所述无机填料为滑石粉、碳酸钙、硅灰石、硫酸钡或硫酸镁晶须中的一种或几种。

46.优选地,所述抗氧剂为受阻酚类抗氧剂和/或亚磷酸酯类抗氧剂。

47.可选地,所述受阻酚类抗氧剂为抗氧剂1010、抗氧剂1076、ao-330中的一种或几种。

48.可选地,所述亚磷酸酯类抗氧剂为抗氧剂168、pep-36或627a中的一种或几种。

49.优选地,所述润滑剂为乙基双硬脂酰胺和/或芥酸酰胺。

50.本发明还保护上述聚丙烯组合物的制备方法,包括如下步骤:

51.将pp、含有乙烯基封端的超支化聚酯接枝碳纳米管、增韧剂、无机填料、润滑剂和抗氧剂混合后,加至挤出机,经熔融混合、挤出造粒,得到所述聚丙烯组合物。

52.优选地,所述挤出机为双螺杆挤出机。

53.优选地,所述双螺杆挤出机的螺杆长径比为36~48:1,双螺杆挤出机的1区温度为80~120℃,2~5区温度为180~200℃,6~12区温度为200~230℃。

54.本发明还保护上述聚丙烯组合物在制备汽车包覆制件、汽车喷漆制件中的应用。

55.与现有技术相比,本发明的有益效果是:

56.本发明开发了一种高表面张力的聚丙烯组合物。通过含有乙烯基封端的超支化聚酯接枝碳纳米管显著提高了pp的表面张力,并改善了其导电性能。

57.碳纳米管借助乙烯基封端与pp的良好相容性,在pp树脂基体中均匀分散,有效发挥了自身导电性能,及时除掉聚丙烯组合物的高压静电,大幅减少了因静电作用而吸附的尘埃。

58.超支化树脂含量大量的极性基团,如羧基、羟基等,有助于提高pp材料的极性,从

而提高聚丙烯组合物的表面张力;乙烯基封端能够与聚丙烯实现良好的相融合,起到锚作用,使得油漆或胶水牢固粘附于聚丙烯组合物的表面、难以揭掉或剥离,可避免火焰处理对于pp材料的负面影响。

附图说明

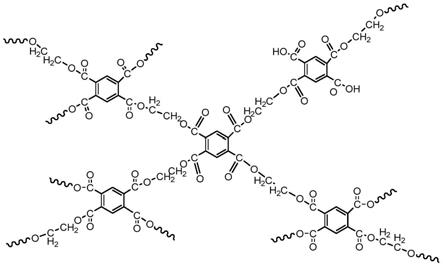

59.图1为实施例1中含有乙烯基封端的超支化聚酯接枝碳纳米管的自制步骤s5制得的含有乙烯基封端的超支化聚酯的分子结构式。

具体实施方式

60.下面结合具体实施方式对本发明作进一步的说明。

61.实施例及对比例中的原料均可通过市售得到;

62.[0063][0064]

其中含有乙烯基封端的超支化聚酯接枝碳纳米管的自制方法如下:

[0065]

s1.将0.5g碳纳米管加入到100ml浓硫酸和浓硝酸(体积比3:1)的混合酸中,超声波处理40~60分钟,30~80℃条件下反应16~24h,经过洗涤、干燥,得到酸处理碳纳米管;

[0066]

s2.将1g酸处理碳纳米管加入到50g亚硫酰氯中超声处理40~60分钟,在70~100℃条件下搅拌回流反应24h,产物采用四氢呋喃洗涤3次,得到酰化碳纳米管;

[0067]

s3.将1g酰化碳纳米管和20g多元醇加入到20ml二氯甲烷溶剂中,冰浴30分钟后加入脱水剂(氯化钙),升温到室温并搅拌反应5~8小时,反应产物经洗涤、干燥,得到带有羟基的碳纳米管;

[0068]

s4.均苯四甲酸二酐或偏苯三甲酸酐(b1~b6使用均苯四甲酸二酐,b7使用偏苯三甲酸酐)和乙二醇间的酯化缩聚反应合成ab2型单体,再以均苯四甲酸二酐或偏苯三甲酸酐(b1~b6使用均苯四甲酸二酐,b7使用偏苯三甲酸酐)为核,与上述ab2单体反应得到未封端的超支化聚酯;

[0069]

s5.使用乙烯封端剂对未封端的超支化聚酯进行封端,得到含有乙烯基封端的超支化聚酯;

[0070]

再将带有羟基的碳纳米管分散于有机溶剂(氯仿)中,超声处理30~60分钟,加入光引发剂(tpo,2,4,6-三甲基苯甲酰基-二苯基氧化膦),滴加含有乙烯基封端的超支化聚酯,搅拌均匀,采用波长为365nm的紫外光照射反应,经洗涤、干燥,即可得到含有乙烯基封端的超支化聚酯接枝碳纳米管。

[0071]

通过控制步骤s5中乙烯封端剂、带羟基的碳纳米管、超支化聚酯的原料用量,调节含有乙烯基封端的超支化聚酯接枝碳纳米管中乙烯基封端率和碳纳米管接枝率,其中:

[0072]

b1和b7的各原料摩尔比为:乙烯封端剂∶带羟基的碳纳米管∶超支化聚酯=0.2∶0.2∶1;

[0073]

b2的各原料摩尔比为:乙烯封端剂∶带羟基的碳纳米管∶超支化聚酯=0.4∶0.1∶1;

[0074]

b3的各原料摩尔比为:乙烯封端剂∶带羟基的碳纳米管∶超支化聚酯=0.5∶0.1∶1;

[0075]

b4的各原料摩尔比为:乙烯封端剂∶带羟基的碳纳米管∶超支化聚酯=0.6∶0.05∶1;

[0076]

b5的各原料摩尔比为:乙烯封端剂∶带羟基的碳纳米管∶超支化聚酯=0.1∶0.3∶1;

[0077]

b6的各原料摩尔比为:乙烯封端剂∶带羟基的碳纳米管∶超支化聚酯=0.05∶0.4∶1。

[0078]

未封端的超支化聚酯的自制方法为:与b1自制方法中的步骤s4相同;

[0079]

含有乙烯基封端的超支化聚酯的自制方法为:

[0080]

均苯四甲酸二酐和乙二醇间的酯化缩聚反应合成ab2型单体,再以均苯四甲酸二酐为核,与均苯四甲酸二酐和乙二醇间的酯化缩聚反应合成的ab2单体反应得到未封端的超支化聚酯;

[0081]

使用乙烯封端剂对未封端的超支化聚酯进行封端,得到含有乙烯基封端的超支化聚酯;乙烯封端剂∶超支化聚酯的摩尔比为0.2∶1;

[0082]

未封端的超支化聚酯接枝碳纳米管的自制方法,与b1的区别在于:

[0083]

步骤s5中不使用乙烯封端剂对未封端的超支化聚酯进行封端,直接接枝带有羟基的碳纳米管;其余步骤与b1相同。

[0084]

除非特别说明,本发明采用的试剂、方法和设备为本技术领域常规试剂、方法和设备。

[0085]

实施例1~17

[0086]

实施例1~17分别提供一种聚丙烯组合物,组分含量如表1,制备方法如下:

[0087]

按照表1将各组分混合后,加至双螺杆挤出机,经熔融混合、挤出造粒,得到聚丙烯组合物;

[0088]

其中双螺杆挤出机的螺杆长径比为44:1,双螺杆挤出机的1区温度为80~120℃,2~5区温度为180~200℃,6~12区温度为200~230℃。

[0089]

表1实施例1~17的聚丙烯组合物的组分含量(重量份)

[0090]

[0091][0092]

对比例1~6

[0093]

对比例1~6分别提供一种聚丙烯组合物,组分含量如表2,制备方法与实施例相同。

[0094]

表2对比例1~6的聚丙烯组合物的组分含量(重量份)

[0095][0096][0097]

性能测试

[0098]

对上述实施例制备的聚丙烯组合物进行性能测试,具体方法如下:

[0099]

表面张力:按照ford bo 116-03标准配制不同等级的表面张力溶液,按照如下方法进行测试:用棉签将一定浓度的溶液涂覆在样板上,当形成的液体膜能在样板表面,如果液体膜从连续状态分散至小液滴的时间超过2s,则用更大表面张力的溶液在新样板上重复实验。直至液体膜持续时间接近2s;如果液体膜持续时间少于2s,则用更低表面张力的溶液来试验使之可以接近2s;配置的溶液在容量瓶中存放至测试前不得超过24h;溶液配比及对应的表面张力值如下表:

[0100][0101][0102]

百格测试:将聚丙烯组合物注塑为210mm*140mm*3mm规格的样片,室温下储存24h天后,表面不经除尘即喷涂关西油性油漆,喷漆厚度20μm;按照gb/t9286-1998标准,用百格刀在测试样片表面划10*10个小网格,划线长度约为20mm,深度以划破漆层为宜,用毛刷将划线边缘的漆层粉末或丝状物清除干净,准备好长度约为75mm的3m胶带(型号为610#),将3m胶带的一端从百格的最边缘,慢慢平贴在百格上面,然后用手指轻轻触压,确保胶带与样片之间无残留气泡,压平后,等待90

±

30秒,然后左手压住样片,右手捏住胶带的自由端,反方向约180度迅速撕除3m胶带,在样片的其它平面部位,重复上述测试2次,使用放大镜,仔细检查百格上涂层的脱落情况,百格测试的iso等级划分标准为:

[0103]

iso等级0:切口的边缘完全光滑,格子边缘没有任何剥落;

[0104]

iso等级1:在切口的相交处有小片剥落,划格区内实际破损不超过5%;

[0105]

iso等级2:切口的边缘和/或相交处有被剥落,其面积大于5%,但不到15%;

[0106]

iso等级3:沿切口边缘有部分剥落或整大片剥落,及/或者部分格子被整片剥落,被剥落的面积超过15%,但不到35%;

[0107]

iso等级4:切口边缘大片剥落/或者一些方格部分部分或全部剥落,其面积大于划格区的35%,但不超过65%,

[0108]

iso等级5:超过上一等级。

[0109]

抗静电性能:按gb/t 1410-2006标准测试聚丙烯组合物的表面电阻;表面电阻越高,则抗静电性能越差;一般认为0~10

×

10

13

ω的表面电阻即说明材料的抗静电性能较优,不易吸附浮尘。

[0110]

实施例1~17的测试结果见表3,对比例1~6的测试结果见表4。

[0111]

表3实施例1~17的测试结果

[0112][0113][0114]

根据表3的测试结果,本发明各实施例制得的聚丙烯组合物的表面张力≥34mn/m,百格测试均为iso等级2或以上水平。

[0115]

百格测试体现了油漆与聚丙烯组合物的剥离性能,百格测试的结果不仅与聚丙烯组合物的表面张力相关,还与聚丙烯组合物的抗静电性能,以及各组分相容性、结合力有关。超支化聚酯虽然具有羧基和羟基等极性基团,但是其与聚丙烯的相容性不是很好,即使喷漆后也容易脱漆。乙烯基封端能够与聚丙烯实现良好的相融合,起到锚作用,能够保证油漆难以揭掉。在聚丙烯组合物储存24h,且表面未除尘即喷漆未的情况下,百格测试效果优,则说明聚丙烯组合物的抗静电性能好,材料不易吸尘。实施例1~6中,含有乙烯基封端的超支化聚酯接枝碳纳米管中,乙烯基封端率为10~60%、碳纳米管接枝率为5~30%时,聚丙烯组合物兼具较高的表面张力和较优的百格测试等级。其中实施例1~3的百格测试等级相对更优,说明油漆与聚丙烯组合物表面结合得更好。实施例6使用的聚丙烯的乙烯基封端率为5%,碳纳米管接枝率为40%,虽然实施例6制得的聚丙烯组合物的表面张力较高,但由于乙烯基封端率相对较低,起到的锚固作用有限,喷涂的油漆即使良好铺展于材料表面后,剥离掉漆比率仍相对较大。因此聚丙烯的乙烯基封端率优选为20~50%、碳纳米管接枝率优选为10~20%。

[0116]

由实施例1、实施例7,超支化聚酯以均苯四甲酸二酐为核、均苯四甲酸二酐和乙二醇合成的ab2型单体为枝,可以使得超支化聚酯的极性更高,有助于聚丙烯组合物的表面张力更高。

[0117]

由实施例1、实施例8~9,聚丙烯在230℃,2.16kg条件下的熔体流动速率优选为5~30g/10min。

[0118]

表4对比例1~6的测试结果

[0119][0120][0121]

对比例1中,使用的是步骤s4制得的,未封端也未接枝碳纳米管的超支化聚酯,制得的聚丙烯组合物表面富含有羧基和羟基极性基团,表面张力较高,但是其缺乏非极性基团(乙烯基)的封端,没有锚定结构无法与聚丙烯良好融合,也不具有抗静电性能,做喷漆后的百格测试仅为iso等级5。

[0122]

对比例2中,使用的是步骤s5中制得的含有乙烯基封端的超支化聚酯,但未接枝碳纳米管。制得的聚丙烯组合物不具有抗静电性能,在未除尘的情况下喷涂关西油性油漆,油漆与聚丙烯材料的粘接性差,易剥离,百格测试结果较差。

[0123]

对比例3中,使用的是未封端的超支化聚酯接枝碳纳米管,虽然接枝了碳纳米管,但由于没有封端基团,组分间分散均匀度较差,影响到超支化聚酯对于材料表面张力的改善,碳纳米管也不能有效发挥抗静电效果,且没有乙烯基封端的锚固作用,喷漆容易剥离掉漆。因此对比例3的聚丙烯组合物的百格测试为iso等级4,仍较差。

[0124]

对比例4中,含有乙烯基封端的超支化聚酯接枝碳纳米管的含量过多,碳纳米管虽然接枝于超支化聚酯上,但过多的含量使得其仍无法有效分散,造成乙烯基封端基团也难以分散均匀,成本大幅度提高,加工难度也提升,聚丙烯组合物的表面张力没有明显提升。对比例5中含有乙烯基封端的超支化聚酯接枝碳纳米管的含量过少,乙烯基封端基团和碳纳米管难以起到有效改善表面张力和提升抗静电性能的作用。

[0125]

对比例6中未添加含有乙烯基封端的超支化聚酯接枝碳纳米管,而是直接将碳纳米管与其他组分共混制得。制得的聚丙烯组合物表面张力较差,且碳纳米管在聚丙烯体系内易团聚,无法有效起到抗静电效果,聚丙烯组合物的表面电阻仍较高。

[0126]

显然,本发明的上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例,而并非是对本发明的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明权利要求的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1