一种人工类根瘤固氮体及其构建和应用的制作方法

:

1.本发明涉及生物技术领域,具体涉及一种具有定向识别非豆科作物根表和较强根际定殖能力的人工类根瘤固氮体及其构建和农业应用。

背景技术:

2.生物固氮是指空气中的氮气通过固氮微生物的生理作用转化为植物可直接利用的氨的过程。

3.生物固氮是固氮微生物特有的生理功能,目前在农业生产中应用最为广泛的两种固氮微生物是根际联合固氮菌和共生结瘤固氮菌。其中共生结瘤固氮菌固氮效率最高,但宿主特异性强,只能应用于豆科作物;而根际联合固氮菌广泛分布于非豆科粮食作物根际,具有巨大的应用潜力。但是由于联合固氮菌与根系不形成根瘤等特殊组织结构,导致根际联合固氮菌与宿主作物根系结合不紧密,固氮能力受环境因素影响较大,田间固氮效率低下。

4.已有研究表明,以下因素对根际联合固氮菌与宿主作物根系结合起到积极影响作用:

5.植物凝集素(lectin)

6.作为植物和微生物互作的介导物,在植物根际促生细菌与植物根部相互识别过程中发挥决定性的作用。凝集素是一类广泛存在于动、植物体内的能与糖特异结合的非酶、非抗体的蛋白质。

7.结瘤因子(nod)

8.是共生固氮根瘤菌分泌的一类信号分子,该信号分子在根瘤菌与豆科植物共生过程中诱发宿主植物根部各种生理反应,引起根毛变形,诱导皮层细胞分裂,形成根瘤,通过这一共生结构的协调作用产生了固氮功能,并提高了根瘤菌的根际适应能力。

9.细菌生物膜

10.生物膜形成也是影响根际联合固氮菌与宿主植物根系互作和固氮效率的主要因素之一,是细菌生长过程中附着于物体表面而形成的由细菌细胞及其分泌的含水聚合性基质(主要为胞外多糖)等所组成的膜样多细菌复合体,因此胞外多糖合成是影响生物膜形成的最重要组分。

11.综上所述,根据以上三个影响联合固氮菌田间应用的关键因素,利用合成生物学理念,对联合固氮菌进行遗传改造,有望得到好的固氮效果。

技术实现要素:

12.本发明的目的是,创建具有定向识别宿主作物根表和较强根际定殖能力的人工类根瘤固氮体,能够特异性结合在非豆科作物根表,促进作物生长。

13.本发明从构建重组联合固氮菌,使其具有分泌信号分子植物凝集素蛋白和结瘤因子特性,并提高了生物膜形成能力这三方面入手,得到了一种新型人工类根瘤固氮体,达到

了上述发明目的。

14.本发明以联合固氮菌为底盘,创建了具有定向识别非豆科作物根表和较强根际定殖能力的人工类根瘤固氮体。

15.影响根际联合固氮菌与宿主作物互作及固氮能力的关键因素,是形成细菌生物膜和产生植物凝集素与宿主相互作用的信号识别。

16.本发明采用的技术方案为:创建一种由人工合成材料与重组联合固氮菌构成的人工类根瘤固氮体复合物。

17.所述人工合成材料,为纳米乳酸钠和葡萄糖粉末-交联剂复合物。

18.其中,乳酸钠为微生物提供生长所需的碳源。

19.葡萄糖能够提高重组联合固氮菌生物膜形成能力。生物膜形成是影响固氮菌与宿主作物根表互作的主要因素,由于胞外多糖是生物膜形成的重要组分,而葡萄糖是胞外多糖合成的前体物质。复合物中的葡萄糖通过促进胞外多糖的合成,进而提高了生物膜形成能力;有利于微生物与宿主作物根表的互作。

20.所述重组联合固氮菌,是转入了凝集素蛋白和结瘤因子的联合固氮菌施氏假单胞菌,具有分泌信号分子植物凝集素蛋白和结瘤因子特性的新型重组联合固氮菌。

21.凝集素为植物根系分泌的化学物质,作为植物和微生物互作的介导物,对于植物-微生物之间的识别和根际微生物的定殖具有重要作用,其功能是在“类根瘤固氮体”表面形成亲和因子,在植物根际促进微生物与宿主作物的相互识别,介导细菌定向结合到根表。

22.本发明所述凝集素可以根据宿主植物选用相应的凝集素,实施案例中选用的是水稻凝集素或玉米凝集素。

23.结瘤因子是根瘤菌分泌的寡糖,作为信号分子诱发宿主植物根部皮层细胞分裂形成根瘤。所有根瘤菌分泌的结瘤因子都是由共同基因noddabc编码。本发明实施案例中选用的为百脉根瘤菌中的noddabc基因。

24.本发明为了克服联合固氮菌固氮能力受根际环境影响大这一缺陷,将根瘤菌结瘤因子(nodabc)表达载体转入联合固氮菌中,构建了具有表达结瘤因子能力的重组联合固氮菌,分泌的结瘤因子可以诱导重组联合固氮菌与植物根表互作过程中形成“类根瘤”;

25.因此本发明通过将不同类别的植物凝集素(水稻凝集素或玉米凝集素)表达载体转入到分泌结瘤因子的重组联合固氮菌中,构建了具有植物凝集素蛋白和结瘤因子分泌能力的重组联合固氮菌。

26.本发明的人工类根瘤固氮体按以下方法制备:

27.1、将固氮菌进行改造,得到一种新的重组联合固氮菌。

28.通过将凝集素蛋白表达载体和结瘤因子表达载体转入联合固氮菌中,获得具有分泌凝集素蛋白和结瘤因子特性的新型重组联合固氮菌。

29.所述的固氮菌可以选用不同类型的固氮菌。

30.所述凝集素,为水稻凝集素或玉米凝集素。

31.所述结瘤因子,为百脉根瘤菌中的noddabc基因编码合成。

32.本发明提供的凝集素蛋白和结瘤因子重组表达载体可以广泛适用于不同的底盘微生物中。本领域人员按上述方式进行常规分子生物学技术操作,均可得到转入了凝集素蛋白和结瘤因子的联合固氮菌。

33.在本发明的一个实施例中,选用的固氮菌是施氏假单胞菌a1501。利用无缝克隆技术分别将凝集素(lectin)和结瘤因子(nod)的编码基因连接到广宿主表达载体pbbr1mcs2和pflr3上,构建了凝集素蛋白重组表达载体pbbr1mcs2-lec和结瘤因子重组表达载体pfl-nod,将重组表达载体转入底盘微生物固氮施氏假单胞菌a1501中,获得重组联合固氮菌a1501(lec-nod)。

34.2、制备纳米乳酸钠和葡萄糖-交联剂复合物

35.(1)葡萄糖和乳酸钠纳米复合物的制备

36.在葡萄糖和乳酸钠混合物中加入碳酸钙、铁粉、铁矿石、过硫酸钾、双氧水,混合均匀后反复冷冻、融化,然后研磨,干燥,获得葡萄糖和乳酸钠纳米复合物;

37.(2)纳米乳酸钠和葡萄糖粉末-交联剂复合物的制备:

38.在步骤(1)获得的纳米复合物中加入交联剂bs3(二(磺基琥珀酰亚胺)辛二酸酯)溶液,震荡反应,获得“乳酸钠和葡萄糖-交联剂复合物”。

39.3、人工类根瘤固氮体的制备

40.将步骤2得到的“乳酸钠和葡萄糖-交联剂复合物”加入到步骤1得到的重组联合固氮菌溶液中,得到的“乳酸钠-葡萄糖-重组联合固氮菌复合物”即为人工类根瘤固氮体。

41.所得到的人工类根瘤固氮体是一种细菌,形态为高浓缩活菌颗粒剂。

42.本发明是通过以下具体工作得到具有凝集素和结瘤因子合成能力的重组联合固氮菌a1501(lec-nod):

43.1、构建水稻/玉米凝集素基因表达载体,将其转入微生物底盘固氮施氏假单胞菌a1501中,获得具有水稻/玉米凝集素合成能力的重组固氮菌a1501(lec)。

44.(1)将广宿主表达载体pbbr1mcs2进行bam hi和hind iii双酶切,通过无缝克隆技术将凝集素蛋白(lectin)的编码基因片段分别插入其多克隆位点处,获得本发明所述凝集素蛋白表达载体pbbr1mcs2-lec。

45.(2)将表达载体pbbr1mcs2-lec转入底盘微生物固氮施氏假单胞菌a1501中,获得重组固氮菌a1501(lec)。

46.2、构建结瘤因子基因(nodabc)表达载体,将其转入重组固氮菌a1501(lec)底盘中,获得具有凝集素和结瘤因子合成能力的重组固氮菌a1501(lec-nod)。

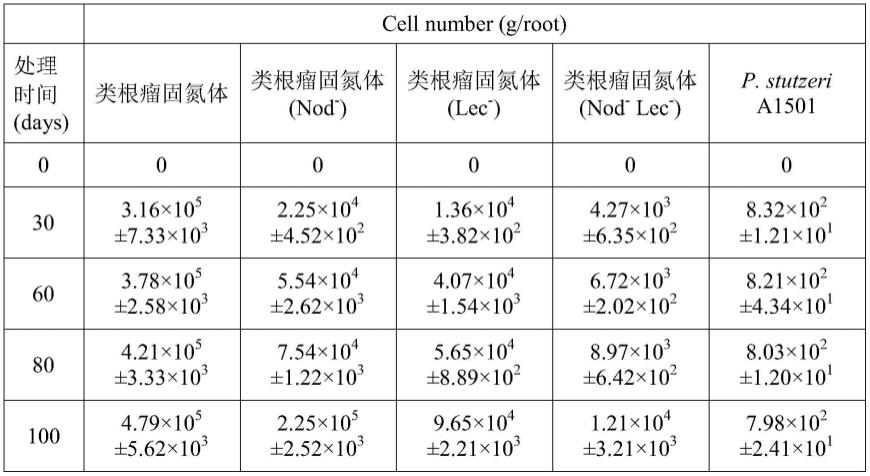

47.(1)将广宿主表达载体pflr3进行bam hi和hind iii双酶切,通过无缝克隆技术将结瘤因子基因片段分别插入其多克隆位点处,获得本发明结瘤基因表达载体pfl-nod。

48.(2)将表达载体pfl-nod转入重组固氮菌a1501(lec)底盘中,获得重组联合固氮菌a1501(lec-nod)。

49.本发明通过以下功能实验证实了类根瘤固氮体的功能。

50.1、类根瘤固氮体在玉米、水稻等非豆科作物根系的定殖效率测定

51.在智能温室中分别将p.stutzeri a1501菌剂和类根瘤固氮体以溶液的形式倒入培养水稻或玉米种子的土壤中,分别在d0、d30、d60、d100计算根表定殖的微生物数量。

52.结果显示:

53.(1)水稻接种p.stutzeri a1501或分泌水稻凝集素的类根瘤固氮体后,30天后根系上a1501和重组固氮菌的数量分别为8.32

×

102和3.16

×

105/g root,100天后水稻根系a1501和重组固氮菌的数量分别达到7.98

×

102和4.79

×

105/g root(表2)。

54.(2)玉米接种p.stutzeri a1501或分泌玉米凝集素的类根瘤固氮体后,30天后玉米根系上a1501和重组固氮菌的数量分别为1.19

×

103和6.63

×

105/g root,100天后玉米根系a1501和重组固氮菌的数量分别达到1.06

×

103和4.21

×

106/g root(表3)。

55.2、类根瘤固氮体对玉米、水稻等非豆科作物的促生效果评价

56.在智能温室中分别将p.stutzeri a1501菌剂和类根瘤固氮体以拌种的形式倒入培养水稻或玉米种子的土壤中,在种植90天后分别测定水稻地上和地下部生长量、千粒重、氮含量等生长指标,种植100天后分别测定玉米地上和地下部生长量、单株籽粒产量、氮含量等生长指标。

57.结果显示:

58.(1)分泌水稻凝集素的类根瘤固氮体接种后水稻株高相比于p.stutzeri a1501处理提高30%,根系长度提高40%,植物干重增加20%,千粒重增加32%,氮含量增加80%(表4)。

59.(2)分泌玉米凝集素的类根瘤固氮体接种后玉米株高相比于p.stutzeri a1501处理提高11%,根系长度提高36%,植物干重增加5%,单籽粒产量增加25%,氮含量增加35%(表5)。

60.本发明的有益效果:

61.本发明首次获得了具有分泌凝集素蛋白和结瘤因子特性的新型重组联合固氮菌。凝集素能够促进微生物与宿主作物的相互识别,介导细菌定向结合到根表;结瘤因子诱导非豆科植物形成“类根瘤”;

62.并且首次将固氮菌与乳酸钠-葡萄糖构成复合物,乳酸钠和葡萄糖提高重组联合固氮菌生物膜形成能力。

63.经实验证实,本发明的类根瘤固氮体能有效促进根际联合固氮菌在水稻或玉米等非豆科宿主作物根表的定殖能力,具有促进宿主作物生长,提高作物产量和品质。

64.本发明的类根瘤固氮体具有定向结合非豆科宿主作物根表、促进作物生长的独特性能,应用范围广泛,尤其适用于水肥一体化滴灌和无土栽培等现代农业生产方式。

65.本发明不仅避免化学氮肥的过度使用带来的土壤退化、水体富营养化等问题,而且也有利于生物固氮技术在农业广泛应用,替代传统农业依赖化学氮肥的生产方式。

附图说明:

66.图1凝集素蛋白表达载体的构建。其中a表示凝集素蛋白表达载体的构建示意图,插入位点为bam hi和hindⅲ;b和c分别表示水稻凝集素蛋白和玉米凝集素蛋白表达载体pbbr1mcs-lec的pcr验证。

67.图2结瘤因子表达载体的构建。其中a表示凝集素蛋白表达载体的构建示意图,插入位点为bam hi和hindⅲ;图中b表示表达载体pfl-nod的pcr验证。

具体实施方式:

68.实施例1不同糖类对联合固氮菌a1501生物膜形成能力的影响

69.(一)实验方法

70.1.将lb固体平板上新鲜活化的a1501菌落接种到lb液体培养基中,30℃,220rpm过

夜培养。

71.2.将菌体5000

×

g离心10min,弃上清。

72.3.无菌生理盐水洗涤菌体,再次5000

×

g离心10min,弃上清。

73.4.再次用无菌生理盐水悬浮菌体检测od

600

值,按不同比例接入实验所用培养基中调整初始浓度od

600

为0.2;

74.5.混匀后在96孔聚苯乙烯板中150μl/孔,每组7个平行,同时将等量的无菌培养基作为空白对照组。

75.6.于30℃静置培养24h。

76.7.收集悬浮细菌至1.5ml离心管中,用紫外分光光度计测定悬浮细菌od600处吸光值;

77.8.每孔加入140μl蒸馏水轻柔冲洗残留浮游细菌。

78.9.加入150μl 1%结晶紫染色10min。

79.10.倒掉染色液,蒸馏水清洗未结合的结晶紫。

80.11.晾干后溶解于160μl 30%乙酸,用酶标仪测定溶液在od560处的吸光值。

81.(二)实验结果

82.将不同糖类添加到乳酸钠中,葡萄糖显著促进联合固氮菌a1501的生物膜形成能力(表1)。

83.表1不同糖类对联合固氮菌a1501生物膜形成能力的影响

84.碳源生物膜形成能力(od

560

)乳酸钠和葡萄糖1.31

±

0.18乳酸钠和阿拉伯糖0.39

±

0.04乳酸钠和蔗糖0.42

±

0.05乳酸钠和甘露糖0.51

±

0.05乳酸钠0.21

±

0.05

85.(三)实验结论

86.乳酸钠和多种糖类化合物结合均可形成生物膜,且与葡萄糖的组合效果最佳。

87.实施例2凝集素蛋白表达载体的构建

88.(一)实验方法

89.1.通过体外合成的方法合成水稻凝集素蛋白编码基因和玉米凝集素蛋白编码基因片段。

90.2.将广宿主质粒pbbr1mcs进行bam hi和hin d iii双酶切,通过无缝克隆的方法将水稻凝集素蛋白编码基因和玉米凝集素蛋白编码基因片段分别连接至线性载体上获得融合表达载体pbbr1mcs-lec。并且通过pcr测序验证序列正确。

91.水稻凝集素蛋白编码基因和玉米凝集素蛋白编码基因在ncbi gene database中的gene id分别为:4330504,103638367

92.(二)实验结果

93.经pcr测序验证成功构建了水稻凝集素蛋白和玉米凝集素蛋白表达载体pbbr1mcs-lec(图1)。

94.(三)实验结论

95.完成了水稻凝集素蛋白和玉米凝集素蛋白表达载体pbbr1mcs-lec的构建。

96.实施例3结瘤因子表达载体的构建

97.(一)实验方法

98.1.通过体外合成的方法合成结瘤因子合成基因nodabc。

99.2.将广宿主质粒pflr3进行bam hi和hin d iii双酶切,通过无缝克隆的方法将结瘤因子合成基因noddabc片段连接至线性载体上获得融合表达载体pfl-nod。并且通过pcr测序验证序列正确。

100.noddabc在ncbi gene database中的gene id分别为:61599278,61599277,61599275,61599276

101.(二)实验结果

102.经pcr测序验证成功构建了结瘤因子表达载体pfl-nod(图2)。

103.(三)实验结论

104.完成了结瘤因子表达载体pfl-nod的构建。

105.实施例4重组联合固氮菌a1501(lec-nod)的构建

106.(一)实验方法

107.1.具有水稻/玉米凝集素合成能力的重组固氮菌a1501(lec)的构建

108.利用三亲结合的方法将凝集素表达载体pbbr1mcs-lec转入到联合固氮菌a1501中,具体步骤如下:

109.(1)分别挑取pbbr1mcs-lec,a1501,prk2013菌株的单菌落接种到加有相应抗性的lb液体培养基中,摇床过夜培养

110.(2)将过夜培养好的菌液分别按2%的接菌量再次转接至新鲜的无抗lb液体培养基中,震荡培养至od

600

=0.6或0.8

111.(3)将上步培养好的菌液按照一定比例(受体菌1ml:供体菌2ml:助质粒600μl)加到1.5ml离心管中,5500rpm,4℃离心10min。

112.(4)倒掉上清,分别用1ml 0.85%的生理盐水重悬菌体,5500rpm,4℃离心10min。

113.(5)倒掉上清,取1ml 0.85%的生理盐水将受体菌,供体菌,助质粒菌重悬混在一起,5500rpm,4℃离心10min。

114.(6)倒掉上清,留下少量液体混匀菌体,每次吸取20μl点在无抗性的lb平板上,30℃培养箱,正置培养2-3d。

115.(7)用移液枪轻轻将上步培养好的菌落刮下,用1ml 0.85%的生理盐水重悬,蘸取菌液在含有km抗性(50μg/ml)和cm抗性(17μg/ml)的lb固体培养基上划线,30℃培养箱培养。

116.(8)待上步平板上培养出单菌落后,挑取单菌落进行菌落pc验证pbbr1mcs-lec是否成功转化到a1501野生型菌中。

117.2.具有水稻/玉米凝集素和结瘤因子合成能力的重组固氮菌a1501(lec-nod)的构建

118.利用三亲结合的方法将结瘤因子表达载体pfl-nod转入到重组固氮菌a1501(lec)中,获得重组固氮菌a1501(lec-nod)。具体方法同重组固氮菌a1501(lec)的构建。

119.(二)实验结果

120.重组菌株a1501(lec-nod)的抗性筛选和pcr验证结果正确,成功将凝集素和结瘤因子表达载体转入了a1501。

121.(三)实验结论

122.完成了重组联合固氮菌a1501(lec-nod)的构建。

123.实施例5纳米乳酸钠和葡萄糖粉末-交联剂复合物的制备

124.(1)葡萄糖和乳酸钠纳米复合物的制备:

125.向适量葡萄糖和乳酸钠混合物中按照4:2:2:1:1:1的比例加入碳酸钙粉末、铁粉、铁矿石、过硫酸钾、双氧水,混合均匀后,在-20℃以下冷冻,待全部结冰后融化,再冷冻、融化,反复2-3次,采用纳米研磨机进行湿法研磨,采用喷雾干燥即可获得葡萄糖和乳酸钠纳米复合物;

126.(2)纳米乳酸钠和葡萄糖粉末-交联剂复合物的制备

127.用与纳米葡萄糖和乳酸钠复合物体积质量比为6:1的缓冲液将上一步获得的纳米粉末悬浮、打散,然后加入交联剂质量与纳米葡萄糖和乳酸钠复合物质量比为1:10的交联剂溶液,于30℃震荡反应40min,收集,即可获得纳米乳酸钠和葡萄糖-交联剂复合物

128.实施例6人工类根瘤固氮体的制备

129.将实施例3得到的重组联合固氮菌液过夜培养至od

600

=1.0(数量约为108-109/ml);

130.按照固氮菌液与实施例4得到的乳酸钠和葡萄糖-交联剂复合物的质量比为5:1的比例,将乳酸钠和葡萄糖-交联剂复合物加入到重组联合固氮菌溶液中,超声打散,于30℃震荡反应2h,收集和浓缩,即得到人工类根瘤固氮体(即乳酸钠葡萄糖-重组联合固氮菌复合物。

131.实施例7类根瘤固氮体在非豆科作物水稻根系的定殖效率测定

132.(一)实验方法

133.1.实验在智能温室进行,可以全时控制温度和湿度。实验处理共5个,分别为p.stutzeri a1501、类根瘤固氮体、不表达结瘤因子的类根瘤固氮体(nod-)、不表达凝集素蛋白的类根瘤固氮体(lec-)和不表达结瘤因子和凝集素蛋白的类根瘤固氮体(nod-lec-);实验设置8个重复。

134.2.将水稻种子在无菌水中浸泡清洗30min后转移至5%naclo溶液浸泡1min,接着在75%乙醇中处理2min,最后用无菌水清洗5次。水稻种子在无菌滤纸中培养,期间保持滤纸湿润,发芽5-7天后出苗。将水稻幼苗放入装有2.5千克土壤基质(klasmann-deilmann)的塑料盆中(内径20cm、高20cm),每盆2株苗,每组8个重复。将各个处理的菌剂或类根瘤固氮体溶解于定量的hoagland溶液中,以溶液的形式倒入土壤中。

135.3.分别在d0、d30、d60、d100天取出水稻,用无菌水清洗水稻的根部。剪取水稻根部,用无菌滤纸吸干根部,称重。放入加入10ml 0.85%的生理盐水的离心管中。离心管经过超声处理100s,间歇5s,重复5次,然后涡旋振荡10min。将悬液梯度稀释(10-3、10-4、10-5)后涂板。30℃培养24h后进行菌落计数,计算根表定殖的微生物数量。

136.(二)实验结果

137.水稻接种p.stutzeri a1501或不同组合的类根瘤固氮体后的结果如下:

138.30天后,根系上a1501、分泌水稻凝集素的类根瘤固氮体、不表达结瘤因子的类根

瘤固氮体(nod-)、不表达凝集素蛋白的类根瘤固氮体(lec-)和不表达结瘤因子和凝集素蛋白的类根瘤固氮体(nod-lec-)数量分别为8.32

×

102、3.16

×

105、2.25

×

104、1.36

×

104、4.27

×

103/groot。

139.100天后,水稻根系a1501类根瘤固氮体、不表达结瘤因子的类根瘤固氮体(nod-)、不表达凝集素蛋白的类根瘤固氮体(lec-)和不表达结瘤因子和凝集素蛋白的类根瘤固氮体(nod-lec-)数量分别达到7.98

×

102、4.79

×

105、2.25

×

105、9.65

×

104、1.21

×

104/g root(表2)。

140.表2温室盆栽条件下类根瘤固氮体在水稻根系的定殖数量

[0141][0142]

(三)实验结论

[0143]

人工合成材料与重组联合固氮菌混合形成的分泌水稻凝集素的类根瘤固氮体能够提高联合固氮菌定向亲和水稻根表的能力,显著增强其与水稻根系的亲和力。

[0144]

实施例8类根瘤固氮体在非豆科作物玉米根系的定殖效率测定

[0145]

(一)实验方法

[0146]

1.实验在智能温室进行,可以全时控制温度和湿度。实验处理共5个,分别为p.stutzeri a1501、类根瘤固氮体、不表达结瘤因子的类根瘤固氮体(nod-)、不表达凝集素蛋白的类根瘤固氮体(lec-)和不表达结瘤因子和凝集素蛋白的类根瘤固氮体(nod-lec-);实验设置8个重复。

[0147]

2.将玉米种子在无菌水中浸泡清洗30min后转移至5%naclo溶液浸泡1min,接着在75%乙醇中处理2min,最后用无菌水清洗5次。将表面灭菌后的玉米种子放入装有2.5千克土壤基质(klasmann-deilmann)的塑料盆中(内径20cm、高20cm),每盆4颗种子,每组8个重复。试验设置8个重复。玉米出苗后间苗至2颗/盆。将各个处理的微囊或菌剂溶解于定量的hoagland溶液中,以溶液的形式倒入土壤中。

[0148]

3.分别在d0、d30、d60、d100天取出玉米,用无菌水清洗水玉米的根部。剪取玉米根部,用无菌滤纸吸干根部,称重。放入加入10ml 0.85%的生理盐水的离心管中。离心管经过超声处理100s,间歇5s,重复5次,然后涡旋振荡10min。将悬液梯度稀释(10-3、10-4、10-5)后涂板。30℃培养24h后进行菌落计数,计算根表定殖的微生物数量。

[0149]

(二)实验结果

[0150]

玉米接种p.stutzeri a1501或不同组合的类根瘤固氮体后,30天后玉米根系上a1501、分泌玉米凝集素的类根瘤固氮体、不表达结瘤因子的类根瘤固氮体(nod-)、不表达凝集素蛋白的类根瘤固氮体(lec-)和不表达结瘤因子和凝集素蛋白的类根瘤固氮体(nod-lec-)数量分别为1.19

×

103、6.63

×

105、2.87

×

104、1.95

×

104、3.21

×

103/g root,100天后玉米根系a1501、分泌玉米凝集素的类根瘤固氮体、不表达结瘤因子的类根瘤固氮体(nod-)、不表达凝集素蛋白的类根瘤固氮体(lec-)和不表达结瘤因子和凝集素蛋白的类根瘤固氮体(nod-lec-)数量分别达到1.06

×

103、4.21

×

106、3.79

×

105、8.98

×

104、1.56

×

104/g root(表3)。

[0151]

表3温室盆栽条件下类根瘤固氮体在玉米根系的定殖数量

[0152][0153][0154]

(三)实验结论

[0155]

人工合成材料与重组联合固氮菌混合形成的分泌玉米凝集素的类根瘤固氮体能够提高联合固氮菌定向亲和玉米根表的能力,显著增强其与玉米根系的亲和力。

[0156]

实施例8类根瘤固氮体对非豆科作物水稻的促生效果评价

[0157]

(一)实验方法

[0158]

1.实验在智能温室进行,可以全时控制温度和湿度。实验处理共5个,分别为p.stutzeri a1501、类根瘤固氮体、不表达结瘤因子的类根瘤固氮体(nod-)、不表达凝集素蛋白的类根瘤固氮体(lec-)和不表达结瘤因子和凝集素蛋白的类根瘤固氮体(nod-lec-);实验设置8个重复。

[0159]

2.将水稻种子在无菌水中浸泡清洗30min后转移至5%naclo溶液浸泡1min,接着在75%乙醇中处理2min,最后用无菌水清洗5次。水稻种子在无菌滤纸中培养,期间保持滤纸湿润,发芽5-7天后出苗。将各个处理的菌剂或类根瘤固氮体溶解于生理盐水中,水稻幼苗分别放入生理盐水中浸泡30min。将浸泡后的水稻幼苗放入装有2.5千克土壤基质(klasmann-deilmann)的塑料盆中(内径20cm、高20cm),每盆2株苗,每组8个重复。试验设置8个重复。水稻生长周期内按照正常管理。种植90天后分别测定水稻地上和地下部生长量、千粒重、氮含量等生长指标。

[0160]

(二)实验结果

[0161]

水稻接种类根瘤固氮体后,植物株高、干重、根系长度、种子千粒重以及氮含量均显著高于p.stutzeri a1501菌剂处理以及未处理对照(表4)。其中分泌水稻凝集素的类根瘤固氮体接种后水稻株高相比于其他处理提高30%,根系长度提高40%,植物干重增加20%,千粒重增加32%,氮含量增加75%。

[0162]

表4温室盆栽条件下类根瘤固氮体对水稻生长量、产量和氮含量的影响

[0163][0164][0165]

(三)实验结论

[0166]

人工合成材料与重组联合固氮菌混合形成的类根瘤固氮体进入水稻根际后能够显著提高水稻地上部和地下部的生长量、产量以及氮含量。

[0167]

实施例9类根瘤固氮体对非豆科作物水稻的促生效果评价

[0168]

(一)实验方法

[0169]

1.实验在智能温室进行,可以全时控制温度和湿度。实验处理共5个,分别为p.stutzeri a1501、类根瘤固氮体、不表达结瘤因子的类根瘤固氮体(nod-)、不表达凝集素蛋白的类根瘤固氮体(lec-)和不表达结瘤因子和凝集素蛋白的类根瘤固氮体(nod-lec-);实验设置8个重复。

[0170]

2.将玉米种子在无菌水中浸泡清洗30min后转移至5%naclo溶液浸泡1min,接着在75%乙醇中处理2min,最后用无菌水清洗5次。将各个处理的菌剂或类根瘤固氮体溶解于生理盐水中,表面消毒后的种子分别放入生理盐水中浸泡30min。将浸泡后的玉米种子放入装有2.5千克土壤基质(klasmann-deilmann)的塑料盆中(内径20cm、高20cm),每盆4颗种子,每组8个重复。试验设置8个重复。玉米出苗后间苗至2颗/盆,玉米生长周期内按照正常管理。种植100天后分别测定玉米地上和地下部生长量、单株籽粒产量、氮含量等生长指标。

[0171]

(二)实验结果

[0172]

玉米接种类根瘤固氮体后,植物株高、干重、根系长度、种子千粒重以及氮含量均显著高于p.stutzeri a1501菌剂处理以及未处理对照(表5)。其中分泌玉米凝集素的类根瘤固氮体接种后水稻株高相比于其他处理提高12%,根系长度提高36%,植物干重增加5%,千粒重增加25%,氮含量增加35%。

[0173]

表5温室盆栽条件下类根瘤固氮体对玉米生长量、产量和氮含量的影响

[0174]

[0175][0176]

(三)实验结论

[0177]

人工合成材料与重组联合固氮菌混合形成的类根瘤固氮体进入玉米根际后能够显著提高玉米地上部和地下部的生长量、产量以及氮含量。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1