一种苯酞类衍生物、制备方法及应用与流程

1.本发明属于生物医疗技术领域,具体涉及一种苯酞类衍生物、制备方法及应用。

背景技术:

2.在自然界中,当归属、藁本属的这些伞形科植物植物中均含有藁本内酯类的苯酞类化合物,苯酞类化合物是川芎等植物浓缩提取物中挥发油的主要成分,通常都具有浓烈的芳香气味。这种成分在伞形科植物植物中含量丰富,但这些成分复杂且此类化合物通常化学结构不稳定,当这些化合物暴露于自然环境中的酶、光或热时容易发生降解反应或氧化还原反应。由于这类化合物一般都具有良好的药理活性,如抗氧化、促进微循环、抗血小板聚集、保护中枢神经系统、镇痛抗炎或抗肿瘤等均存在显著的药理活性。由于藁本内酯是中药川芎等伞形科植物中挥发油的主要活性成分,在川芎等中药中含量高达1%,具有明显的心脑血管药理活性。该类化合物的药理活性等已经通过国内外相关研究人员进行了大量的研究工作,并针对其药理活性发表了相关的研究成果,如藁本内酯对改善微循环、扩张血管、脑神经保护、抗炎和镇痛、抑制血管平滑肌细胞增殖、抗抑郁等重要的药理作用。

3.动脉粥样硬化(atherosclerosis,as)是一种与脂质代谢障碍有关的全身性疾病,其病变特点是血液中的脂质进入动脉管壁并沉积于内膜形成粥样斑块,导致动脉增厚、变硬。as发病的诱导因素包括:年龄增加、熬夜、肥胖、过多摄入高糖和高脂肪饮食、吸烟、饮酒和不运动,其中肥胖和饮食不当很容易导致血压和血糖的升高。随着病情的发展,主动脉窦内的斑块破裂,释放出凝血因子,易导致心肌梗死、中风等不良心脑血管事件。动脉粥样硬化的特征性病理改变是泡沫细胞的形成,泡沫细胞来源于定植在血管壁的巨噬细胞和血管平滑肌细胞,泡沫细胞参与了动脉粥样硬化发生发展的各个时期,因此明确泡沫细胞的形成机制对于防治动脉粥样硬化具有重要意义。

4.现有的治疗动脉粥样硬化的药物有他汀类、胆酸类以及抗氧化类药物。他汀类药物治疗动脉粥样硬化的机制分为调节脂质机制即降低血液中的氧化低密度脂蛋白等,和非调脂机制即抗炎、抗氧化和抑制泡沫细胞形成等。但是糖尿病患者不能耐受他汀类的药物,其副作用主要见于胃肠道,大剂量使用可能出现潮红和头痛。此外,辛伐他汀、西立伐他汀有可能发生横纹肌溶解,主要表现为肌肉疼痛,严重的横纹肌溶解可能导致急性肾衰竭,甚至死亡。胆酸类药物常见的毒副作用主要包括潮红,这是一种前列腺素d2介导的血管反应,这往往是患者无法耐受这个药物的主要原因,此外胰岛素抵抗也较常见,特别是对于糖尿病患者。最严重的副作用则是它的肝毒性,严重时可引起肝细胞坏死,此外还可引起高尿酸血症,胃肠道反应等。已经有大量的关于抗氧化剂对于as作用的动物以及临床试验。但关于抗氧化剂治疗as的效果目前还存在一定的争议。目前研究最多的主要是3种维生素抗氧化剂,分别是β胡萝卜素,维生素c和e,以及一种合成抗氧化剂普罗布考。有研究发现抗氧化剂可以减少因高脂饮食造成的新西兰白兔胸主动脉病变处的胆固醇酯含量,但对损伤引起的髂股动脉病变处,无论是减少胆固醇酯含量还是缩小病变面积等都没有效果。而且更多的临床结果显示抗氧化剂的使用效果并不明确甚至有害。

5.从目前的研究可以得出结论,他汀类药物是缺血性心脏病患者降脂和减少心血管事件的首选药物,是缺血性心脏病患者一级和二级预防的基石,但对于一些复合血脂异常的患者,单独使用常规剂量的他汀类药物可能无法达到理想的效果,往往无法使血脂达标,而他汀类药物剂量的增加容易引起毒副作用的增加,比如肌溶解和肝功能损害等等,而对于目前单纯抗氧化剂的使用,是否能带来临床获益目前并不明确,甚至有害,需要更进一步的临床研究来证实。

6.因此基于动脉粥样硬化易导致心梗和脑梗等重大致命性疾病的临床需求导向,以川芎中药材的主要活性成分藁本内酯为研究对象,建立在藁本内酯已有治疗心血管疾病的重要药理活性基础上,通过藁本内酯稳定化结构衍生物,研究发现一种新型高效的动脉粥样硬化预防和治疗药物,同时有效解决该类化合物的药理作用机制,明确药物的作用靶点和信号传导通路。藁本内酯类这类苯酞类化合物进行结构修饰可以显着提高这些化合物的药理活性,但由于这类化合物存在高度不饱和化学结构,导致化学反应条件苛刻和产物难以控制。故只有精心设计新型的化学结构,才能实现高效合成并找到药理活性高的藁本内酯衍生物。

7.丁苯酞具有独特的双重作用机制,也能构建血液微循环,从而保护血管结构的完整性,恢复血管管径,从而达到增加缺血区的血流量和周围微血管的数量、保护线粒体和减少细胞死亡、保护线粒体结构的完整性的作用,从而实现狙击中风的目的。但由于丁苯酞化学结构的劣势,丁基苯酞在药理特性方面不如藁本内酯,在该化合物的神经保护作用和毒副作用方面也不及藁本内酯。

8.因此设计一种比丁苯酞和天然藁本内酯更优秀的、更高效和更稳定的预防和治疗动脉粥样硬化药物是有必要的。

技术实现要素:

9.针对上述背景技术所提出的问题,本发明的目的是:旨在提供一种苯酞类衍生物、制备方法及应用。

10.虽然丁苯酞由于其独特的药学特性和稳定的化学结构,已经获得了中华人民共和国国家食品和药品监督管理局的批准上市,并作为植物药衍生物的代表药物用于缺血性脑卒中治疗,但随着发展,计算机辅助药物设计和现代合成技术能解决之前藁本内酯类这类苯酞类化合物在设计和合成上不稳定的难题。因此,利用现代技术,对藁本内酯独特的化学结构进行新型的结构设计、结构优化和筛选,能挑选出比丁苯酞和天然藁本内酯更优秀的、更高效和更稳定的心脑血管治疗药物。

11.为实现上述技术目的,本发明采用的技术方案如下:

12.一种苯酞类衍生物,苯酞类衍生物的化学式为:

13.中的一种。

14.一种如权利要求1所述的苯酞类衍生物的制备方法,包括以下步骤,

15.s1:苯酞类化合物0.01mol溶解在50ml的四氢呋喃中,胺类化合物0.012mol溶解在20ml的四氢呋喃中,水浴控制温度在25℃;

16.s2:在机械搅拌下,将胺类化合物的四氢呋喃溶液滴加入到苯酞类化合物的四氢呋喃溶液中,搅拌反应4h,旋蒸减压回收四氢呋喃和过量的胺类化合物溶液,用250ml石油醚加入到以上浓缩物中,混合均匀,放置过夜待合成产物结晶洗出,抽滤,得粗产物;

17.s4:将粗产物用石油醚和丙酮(5:1,v/v)的混合溶剂重结晶,得到白色结晶产物,即为苯酞类衍生物。

18.优选,所述苯酞类化合物为藁本内酯、3-正丁烯基苯酞或3-亚甲基异苯并呋喃-1(3h)-酮外中的一种。

19.优选,所述胺类化合物为环丁胺、环戊胺或异丙胺中的一种。

20.一种苯酞类衍生物的应用,其应用于预防和治疗动脉粥样硬化药物。

21.优选所述苯酞类衍生物作为心脑血管疾病的化学预防和治疗药物的应用。

22.本发明的有益效果:

23.在本发明中,对几种含有不同活性基团的植物化合物质进行了分子对接研究,选择了具有最高结合亲和力的苯酞类衍生物对氧化损伤模型进行研究,证明苯酞类衍生物均比阳性化合物藁本内酯和正丁烯苯酞对于神经细胞的氧化损伤保护作用更强。

24.通过计算机仿真模拟分子对接,获取了植物化合物衍生物对接三种蛋白bdnf、vegfa和mapk14的核心结构部分,证明了与as有关的这三种蛋白均可用作潜在靶标。

25.综上所述,苯酞类衍生物可以用作预防和治疗as的潜在药物,为as的预防和治疗提供了一种新思路。

附图说明

26.本发明可以通过附图给出的非限定性实施例进一步说明;

27.图1为为苯酞及其衍生物对于过氧化氢诱导pc12神经细胞氧化损伤的保护作用。

具体实施方式

28.为了使本领域的技术人员可以更好地理解本发明,下面结合附图和实施例对本发明技术方案进一步说明。

29.实施例所用原料:分析级的丁苯酞、(z)-藁本内酯从美国sigma-aldrich获得,用于分析目的和实验结果。

30.筛选川芎活性成分及预测靶点;

31.本实施例中,筛选川芎的活性成分部分利用tcmsp数据库检索川芎的化学成分;

32.根据药代动力学原理,以药物口服生物利用度(ob)≥30%、药物相似性(dl)≥0.05和血脑屏障≥-0.3为条件,筛选出川芎共有的活性成分。

33.在预测川芎活性成分的靶点部分,基于tcmsp数据库平台所预测的成分靶点,提取相应成分的靶点,命名为“target.txt”,借助uniprot数据库(http://www.uniprot.org/)官方命名,将靶点的全称转换为简称,并删除无对应基因名的靶点,得到基因注释文件“targetsymbol.txt”;在筛选动脉粥样硬化的疾病靶点部分,利用genecards(http://www.genecards.org/)数据库,以“atherosclerosis”为关键词检索,以相关性打分

(relevance score)≥10为筛选条件,得到疾病相关的基因文件“disease.txt”。在获得药物靶点与疾病靶点的交集基因部分,将“target.txt”得出的药物靶点和“targetsymbol.txt”得到的疾病靶点构建交集后,获得川芎与动脉粥样硬化疾病的交集靶点文件“drug-disease”,即川芎主要成分治疗动脉粥样硬化的潜在作用靶点;在构建“成分-靶点-疾病”的网络部分,交集靶点文件“drug-disease”中得出的药物与疾病的交集基因输入cytoscape3.7.1软件中,构建“成分-靶点-疾病”可视化网络图,利用cytonca插件对网络图节点进行分析,同时靶点,利用rx64.4.0.3软件计算及相关脚本运行后,得出go富集分析和kegg通路富集分析,筛选条件为p《0.05;同样以p《0.05得到的kegg通路被认为是最重要的信号通路。

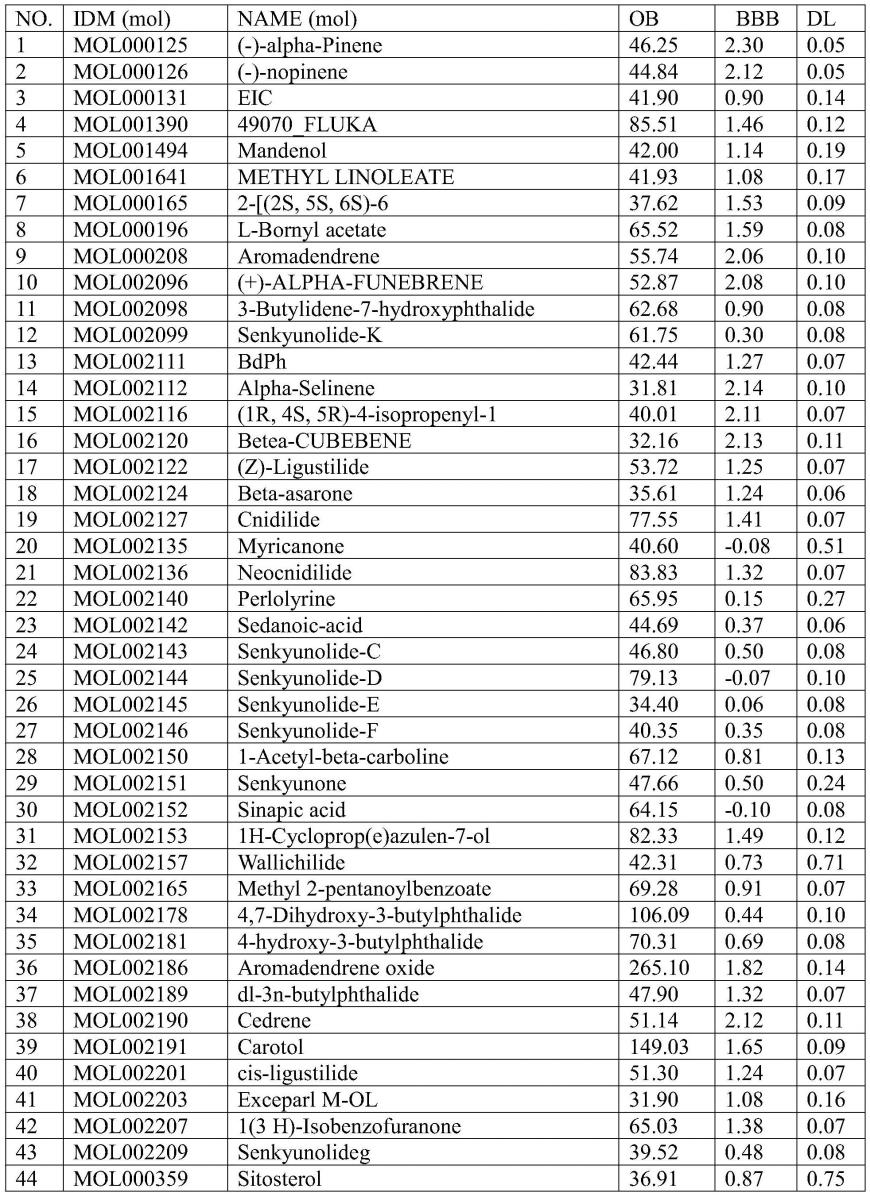

34.结果显示,通过tcmsp数据库,以ob≥30%,dl≥0.05,bbb≥-0.3为筛选条件,得到川芎的45个活性成分见表1;

35.表1川芎主要活性成分信息

[0036][0037][0038]

同时预测得到川芎成分靶点1357个,经过python软件标准化注释并删除重复靶点后得到399个作用靶点;

[0039]

通过genecards(http://www.genecards.org/)数据库,以“atherosclerosis”进行检索,以相关性打分(relevance score)≥10为筛选条件,得到动脉粥样硬化疾病靶点,与川芎活性成分的399个作用靶点删除重复后取二者的交集后,找到其中活性成分节点32

个,靶基因节点41个;通过cytonca分析川芎中最主要的前10种活性成分为:油酸、杨梅酮、丁苯酞、3-正丁烯基苯酞、2-戊酰基苯甲酸甲酯、(z)-藁本内酯、4-羟基-3丁基苯酞、β-细辛脑(-)-壬烯、洋川芎内酯-e。分析节点度值较高的前20个靶基因,并利用string数据库构建ppi蛋白互作网络,运用cytocna插件筛选出ppi网络中川芎治疗动脉粥样硬化的核心基因按度值排序依次为bdnf、vegfa、mapk14、ins、ptgs2等。再经过go富集分析后得到40条通路富集结果,显示前10条通路,主要涉及mapk信号通路、vegf信号通路、pi3k-akt、钙信号通路、tnf信号通路等。提示川芎可能通过以上通路发挥对动脉粥样硬化的治疗作用。

[0040]

分子对接和建模;

[0041]

选取活性化合物中degree≥7的10个核心成分,分别与位于前3位的核心基因bdnf、vegfa和mapk14进行分子对接,结果显示分子与靶标蛋白的最低结合能均小于0,说明配体与受体可以自发结合。当结合能≤-5.0kj

·

mol-1

,说明分子与靶点对接较好,如bdnf与10个核心成分的结合能均≤-5.0kj

·

mol-1

,其中丁苯酞、(z)-藁本内酯、洋川芎内酯-e结合能分别为-7.7、-8.1、-8.3kj

·

mol-1

,均展现出良好的结合能力。植物化合物藁本内酯衍生物设计和分子对接;

[0042]

选定的植物化合物藁本内酯衍生物,包括式i化合物和式ii类化合物,

[0043]

式i化合物为:

[0044]

式ii类化合物为:

[0045]

在chemdraw软件中进行了缩酮化,式i类化合物和式ii类化合物的精制和几何优化分别通过chem3d pro和ucsf chimera v1.12进行分析;分别对式i化合物和式ii类化合物在1500步最陡和共轭梯度步骤进行能量最小化;最后,使用autodock-vina针对最小化的式i化合物和式ii类化合物和3种选定的靶向蛋白bdnf、vegfa和mapk14进行对接实验。通过选择结合口袋来固定所有蛋白质的网格框值;在每个对接分析中,调整100次运行以生成对接复合体,在结合能的基础上分析产生的对接复合物。基于最小能量值和键相互作用模式检查所有生成的对接配合物。根据计算机模拟结果,评估所选化合物的结合相互作用,在结合相互作用行为的基础上进一步分析对接的复合物;此外,还针对最佳选择的蛋白质的所有三个配体观察到了靶蛋白质活性位点内的结合构象。ucsf chimera v1.12和discovery studio 2017对停放的复合物的图形描述进行调查和可视化。

[0046]

对接结果证明,式i化合物和式ii类化合物的部分化合物分别具有良好的对接能值,如表2所示;

[0047]

表2.苯酞衍生物与核心靶标蛋白的结合能力计算

[0048][0049][0050]

表2中,++表示对接能量《-10kcal/mol,+表示-5kcal/mol《对接能量《-10kcal/mol;

[0051]

从表2可以看出,3种蛋白bdnf、vegfa和mapk14在对接结果中具有良好的能量值。

[0052]

化合物一、3-butyl-2-cyclobutyl-3-hydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1h-isoindol-1-one的合成;

[0053]

将藁本内酯(1.900g,0.010mol)溶解在50ml的四氢呋喃中,环丁胺(0.853g,0.012mol)溶解在20ml的四氢呋喃中,水浴控制温度在25℃,机械搅拌下,将环丁胺的四氢呋喃溶液滴加入到藁本内酯的四氢呋喃溶液中,搅拌反应4h,旋蒸减压回收四氢呋喃和过量的环丁胺溶液,用250ml石油醚加入到以上浓缩物中,混合均匀,放置过夜待合成产物结晶洗出,抽滤,得粗产物1.827克,反应产率70%,将粗产物用石油醚和丙酮(5:1,v/v)的混合溶剂重结晶,得到白色结晶产物0.91g,结晶产率50%。采用hplc-dad方法,面积归一化含量测定目标化合物的含量达到99.5%;通过ms检测为目标化合物。

[0054][0055]

ms(esi)m/z 261.16[m+h]+

[0056]

1h-nmr(400mhz,dmso):6.13(1h,dt,j=12.0,4.0hz),5.86(1h,dt,j=8.0,4.0,hz),2.49-2.43(1h,m),2.41-2.34(1h,m),2.39-2.36(2h,m),2.31-2.27(1h,m),2.17-2.11(1h,m),1.88-1.82(1h,m),1.35-1.31(2h,m),1.28-1.22(1h,m),1.27-1.25(1h,m),0.96-0.90(2h,m),0.88-0.85(3h,t,j=8.0hz),0.75-0.69(1h,m),0.64-0.58(1h,m),0.63-0.58(1h,m),0.61-0.58(1h,m);

[0057]

13c nmrδ:173.0,152.5,138.7,128.7,117.3,99.6,46.9,33.8,29.9,29.8,25.1,23.1,21.6.18.6,15.5,14.1。

[0058]

化合物二、3-butyl-2-cyclobutyl-3-hydroxyisoindolin-1-one的合成;

[0059]

将3-正丁烯基苯酞(1.880g,0.010mol)溶解在50ml的四氢呋喃中,环丁胺(0.852g,0.012mol)溶解在20ml的四氢呋喃中,水浴控制温度在25℃,机械搅拌下,将环丁胺的四氢呋喃溶液滴加入到3-正丁烯基苯酞的四氢呋喃溶液中,搅拌反应4h,旋蒸减压回收四氢呋喃和过量的环丁胺溶液,用250ml石油醚加入到以上浓缩物中,混合均匀,放置过夜待合成产物结晶洗出,抽滤,得粗产物1.634克,反应产率63%,将粗产物用石油醚和丙酮(5:1,v/v)的混合溶剂重结晶,得到白色结晶产物0.85g,结晶产率52%。采用hplc-dad方法,面积归一化含量测定目标化合物的含量达到99.5%;通过ms检测为目标化合物。

[0060][0061]

ms(esi)m/z 259.16[m+h]+

[0062]

1h-nmr(400mhz,dmso):δ:7.63(1h,d,j=8.0hz),7.60(1h,t,j=8.0,4.0hz),7.55(1h,d,j=8.0hz),7.49(1h,t,j=8.0,4.0hz),2.45-2.50(1h,td,j=8.0,4.0hz),2.39-2.42(1h,td,j=12.0,4.0hz),2.25-2.16(1h,td,j=16.0,4.0hz),2.05-2.07(1h,m),1.49-1.42(1h,m),1.30-1.18(2h,m),0.89(1h,m),0.85(1h,m),0.79(3h,t,j=16.0,8.0hz),0.66-0.58(2h,m),0.62-0.58(2h,m);

[0063]

13c nmrδ:168.7,144.4,132.2,129.5,128.6,126.8,123.1,96.7,46.8,34.4,31.2,29.9,29.8,23.0,15.5,14.1。

[0064]

化合物三、2-cyclobutyl-3-hydroxy-3-methylisoindolin-1-one的合成;

[0065]

将3-亚甲基异苯并呋喃-1(3h)-酮(1.460g,0.010mol)溶解在50ml的四氢呋喃中,环丁胺(0.854g,0.012mol)溶解在20ml的四氢呋喃中,水浴控制温度在25℃,机械搅拌下,将环丁胺的四氢呋喃溶液滴加入到3-亚甲基异苯并呋喃-1(3h)-酮的四氢呋喃溶液中,搅拌反应4h,旋蒸减压回收四氢呋喃和过量的环丁胺溶液,用250ml石油醚加入到以上浓缩物中,混合均匀,放置过夜待合成产物结晶洗出,抽滤,得粗产物1.200克,反应产率56%,将粗产物用石油醚和丙酮(5:1,v/v)的混合溶剂重结晶,得到白色结晶产物0.72g,结晶产率60%。采用hplc-dad方法,面积归一化含量测定目标化合物的含量达到99.5%;通过ms检测

为目标化合物。

[0066][0067]

ms(esi)m/z 217.11[m+h]+

[0068]

1h-nmr(300mhz,dmso):δ:7.10~7.88(m,4h),5.14(m,1h),4.21(m,1h),1.90-1.65(m,1h),1.85(s,3h),1.49(t,j=6.8hz,6h);

[0069]

13c nmrδ:168.9,142.4,132.0,129.7,129.3,126.8,122.7,93.0,46.8,29.9,29.4,22.6,15.5。

[0070]

化合物四、2-cyclobutyl-3-hydroxy-3-methylisoindolin-1-one的合成;

[0071]

将3-亚甲基异苯并呋喃-1(3h)-酮(1.461g,0.010mol)溶解在50ml的四氢呋喃中,环戊胺(0.921g,0.012mol)溶解在20ml的四氢呋喃中,水浴控制温度在25℃,机械搅拌下,将环戊胺的四氢呋喃溶液滴加入到3-亚甲基异苯并呋喃-1(3h)-酮的四氢呋喃溶液中,搅拌反应4h,旋蒸减压回收四氢呋喃和过量的环戊胺溶液,用250ml石油醚加入到以上浓缩物中,混合均匀,放置过夜待合成产物结晶洗出,抽滤,得粗产物1.116克,反应产率49%,将粗产物用石油醚和丙酮(5:1,v/v)的混合溶剂重结晶,得到白色结晶产物0.48g,结晶产率43%。采用hplc-dad方法,面积归一化含量测定目标化合物的含量达到99.5%;通过ms检测为目标化合物。

[0072][0073]

ms(esi)m/z 231.13[m+h]+

[0074]

1h-nmr(300mhz,dmso):δ:7.10~7.88(m,4h),5.12(m,1h),3.61(m,1h),1.90-1.65(m,1h),1.83(s,3h),1.49(t,j=6.8hz,6h);

[0075]

13c nmrδ:168.7,142.4,132.0,129.7,129.5,127.0,122.8,93.3,49.4,33.5,23.8,23.7,22.6。

[0076]

化合物五、3-hydroxy-2-isopropyl-3-methylisoindolin-1-one的合成;

[0077]

将3-亚甲基异苯并呋喃-1(3h)-酮(1.460g,0.010mol)溶解在50ml的四氢呋喃中,异丙胺(0.768g,0.013mol)溶解在20ml的四氢呋喃中,水浴控制温度在25℃,机械搅拌下,将异丙胺的四氢呋喃溶液滴加入到3-亚甲基异苯并呋喃-1(3h)-酮的四氢呋喃溶液中,搅拌反应4h,旋蒸减压回收四氢呋喃和过量的异丙胺溶液,用250ml石油醚加入到以上浓缩物中,混合均匀,放置过夜待合成产物结晶洗出,抽滤,得粗产物1.034克,反应产率51%,将粗产物用石油醚和丙酮(5:1,v/v)的混合溶剂重结晶,得到白色结晶产物0.62g,结晶产率60%。采用hplc-dad方法,面积归一化含量测定目标化合物的含量达到99.5%;通过ms检测为目标化合物。

[0078]

[0079]

ms(esi)m/z 231.13[m+h]+

[0080]

1h-nmr(300mhz,dmso):δ:7.39~7.63(m,4h),3.89(m,1h),3.01(s,1h),1.70(s,3h),1.49(t,j=6.8hz,6h);

[0081]

13c nmrδ:166.4,147.8,131.8,131.5,129.2,122.8,121.3,89.1,43.7,24.4,20.8,20.4。

[0082]

苯酞类衍生物神经保护作用研究;

[0083]

材料:pc12细胞(中科院上海细胞所);苯酞类衍生物(化合物一至化合物五、实验室制备,hplc-dad面积归一化法测定其含量达到95%),胎牛血清(gibco,赛默飞世尔科技有限公司);h2o(南京化学试剂股份有限公司);高糖培养基(dmem,南京凯基生物科技发展有限公司);二甲基亚砜(dmso,sigma公司);噻唑蓝(mtt,南京生兴生物技术有限公司),酶标仪(美国bio-rad公司)。

[0084]

方法:pc12细胞培养,取pc12细胞接种于高糖dmem培养基中,培养基中含有10%胎牛血清、青霉素100u ml-1,链霉素100μg ml-1,置于37℃、5%的co2细胞培养箱中培养,隔日换液,常规胰蛋白酶消化传代;待细胞长至70-80%时用于实验。

[0085]

苯酞类衍生物对pc12细胞增殖的影响:取对数生长期的pc12细胞以1

×

104细胞/孔密度接种于96孔细胞培养板中,孵育24h后,加入100μl苯酞类衍生物溶液,使其终浓度分别为2.5、10、40μm,继续培养24h,加入100μl的mtt(5mg ml-1),孵育4h后,加入150μl的dmso,振荡10min后,选择490nm波长,检测各孔吸光度(a)值。

[0086]

细胞存活率(%)=(a实验组

–

a空白组)/(a对照组-a空白组)

×

100%。

[0087]

氧化损伤模型建立:取对数生长期的pc12细胞以5

×

103细胞/孔密度接种于96孔细胞培养板中,加入不同浓度的h2o2,培养4h,按以上mtt测定法项下操作加入mtt,测定各孔a值,最终选择降低细胞存活率50%的h2o2浓度为造模浓度。

[0088]

结果显示250μm的h2o2可以使50%的pc12细胞生长受到抑制。故选择250μm作为神经细胞氧化受损的诱导浓度。

[0089]

分组及药物处理:实验分组为正常空白对照组、h2o2模型组(250μm)、低浓度给药组(2.5μm)、中浓度给药组(10μm)和高浓度给药组(40μm);苯酞类衍生物(化合物一至化合物五)各组和阳性对照组(丁苯酞、藁本内酯)分别加入h2o2250μm;实验首先分别加入苯酞类衍生物溶液,使其终浓度达到相应值,4h后加入h2o2,24h后加入mtt,检测a值,计算细胞存活率。

[0090]

研究结果见附图1,图中可以看出,化合物一和化合物二对于pc12神经细胞的过氧化氢保护作用最强,在给药组为高浓度即40μm时,可以使细胞活度提高80%,相较于模型组的51%和阳性药物对照组的丁苯酞、藁本内酯,化合物一和化合物二均表现出显著保护过氧化氢对于pc12的氧化损伤。

[0091]

上述实施例仅示例性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1