一种暗褐脉柄牛肝菌粗多糖及其咀嚼片的制备方法和应用

1.本发明涉及食用菌应用技术领域,更具体的说是涉及一种暗褐脉柄牛肝菌粗多糖及其咀嚼片的制备方法和应用。

背景技术:

2.目前,世界各地都有饮酒的习惯及不同的酒文化。适当饮酒对人体健康有益,但过量饮酒、长期饮酒及酒浓度过高均会损伤胃黏膜。动物实验结果表明,给大鼠灌服白酒和乙醇,其胃黏膜均会受到不同程度的损伤,且伴随着时间延长和剂量增加,损伤会进一步加重。酒精性胃病就是饮酒不当导致的胃黏膜损伤。临床上常使用组胺h2受体拮抗剂如雷尼替丁通过抑制胃酸来缓解和治疗,但长期使用组胺h2受体拮抗剂会产生副作用。因此,有必要从天然产物中寻找温和、安全、毒副作用小、具有胃黏膜保护作用的成分。

3.真菌多糖指各种真菌的子实体、菌丝体及其发酵液中产生的一类初级代谢产物。研究表明真菌多糖具有多种保健和治疗作用,如抗氧化、抗肿瘤、抗炎、降血糖等。因此,真菌多糖作为天然活性成分在食品行业以及医药领域得到广泛应用,是国内外众多学科领域研究的热点之一。近年来,虽然有茯苓多糖、猴头菌多糖改善胃黏膜表面损伤情况的报道,但这远远不够,还有待对更多真菌多糖的胃黏膜保护活性进行研究。

4.暗褐脉柄牛肝菌phlebopus portentosus主要分布于斯里兰卡、越南、印度尼西亚、泰国、及我国云南、广西和海南等地,是一种具有极高药食两用价值的牛肝菌,已有报道证实暗褐脉柄牛肝菌多糖能抗氧化、降血糖、缓解肝肾组织损伤,但对于该种牛肝菌多糖的胃黏膜保护活性尚未进行相关研究。

5.因此,如何对暗褐脉柄牛肝菌粗多糖进行应用和开发是本领域技术人员亟需解决的问题。

技术实现要素:

6.有鉴于此,本发明提供了一种暗褐脉柄牛肝菌粗多糖及其咀嚼片的制备方法和应用,解决了上述技术问题。

7.为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:

8.一种暗褐脉柄牛肝菌粗多糖的制备方法,包括如下步骤:

9.1)粗多糖浓缩液的制备:取暗褐脉柄牛肝菌粉末,加入95%的乙醇,搅拌均匀后超声、静置,取沉淀,挥干乙醇后加蒸馏水,进行第一次浸提和离心,得上清液1和沉淀;取沉淀再次加入蒸馏水,进行第二次浸提和离心,得上清液2,合并两次上清液,加热浓缩至两次浸提蒸馏水总量的2/11,得粗多糖浓缩液;

10.2)脱蛋白:在步骤1制备的粗多糖浓缩液中加入氯化钙,搅拌溶解;调ph至8~9,水浴加热至85℃,冷却至室温,离心得上清液3;

11.3)醇沉:上清液3中加入4倍体积的95%乙醇,密闭静置,离心取沉淀,冷冻干燥24h,得暗褐脉柄牛肝菌粗多糖。

12.优选地,步骤1)中暗褐脉柄牛肝菌粉末过40目筛,暗褐脉柄牛肝菌粉末和乙醇的重量体积比为1:4;超声时间1h,温度40℃;静置时间24h,静置温度4℃;第一次浸提,80℃下浸提3h,4000r/min离心10min;第二次浸提,80℃下浸提2h,4000r/min离心10min;步骤2)浓缩液和氯化钙加入的质量体积比为20:1;所述离心为,4000r/min,离心20min;步骤3)所述离心,4000r/min,离心15min。

13.本发明还提供了所述制备方法制备得到的暗褐脉柄牛肝菌粗多糖。

14.本发明还提供了所述暗褐脉柄牛肝菌粗多糖在制备治疗胃黏膜损伤产品中的应用。

15.上述操作的有益效果为:本发明制备得到的暗褐脉柄牛肝菌粗多糖从抗氧化、增强胃黏膜防御和抗炎三方面发挥胃黏膜保护活性。可以显著提高sod活性,缓解胃黏膜损伤伴随的氧化应激反应;显著提高胃组织中no水平,增强胃黏膜的修复能力;显著降低胃组织中lps含量和血清中tnf-α含量,缓解胃黏膜损伤带来的炎症反应。

16.优选地,所述产品为暗褐脉柄牛肝菌多糖咀嚼片。

17.上述操作的有益效果为:本发明基于胃黏膜保护活性研究结果,选择了咀嚼片剂型。咀嚼片经过咀嚼后能快速溶化,在口腔和胃中迅速吸收分布,减少了肠胃负担,同时大大提高生物利用度;且药片经咀嚼后,增加了药物溶解和吸收;另外,该剂型服用方便,适用于吞咽困难的患者。

18.本发明还提供了一种暗褐脉柄牛肝菌咀嚼片,包括暗褐脉柄牛肝菌粗多糖和辅料,其重量比为1:3;所述辅料包括润湿剂、填充剂、矫味剂、润滑剂和风味剂中的一种或几种。

19.优选地,填充剂、矫味剂、润滑剂和风味剂占配方总量的百分比分别为:

20.67.5%、2.5%、2%和3%。

21.所述润湿剂为70%的无水乙醇。

22.所述填充剂为甘露醇和乳糖。

23.上述操作的有益效果为:暗褐脉柄牛肝菌多糖咀嚼片主药成分为多糖,易吸湿,于是在选用填充剂方面,选用了本身吸湿性小的甘露醇和乳糖。甘露醇几乎不吸湿,口中溶解吸收带清凉感,也具有一定甜度,但单独使用制得的颗粒较硬。乳糖吸湿性很小,性质稳定,可与大多数药物进行配伍,但吸湿后易黏稠液化。因此将这两种填充剂进行混合配比考察,易制得硬度适中的颗粒。

24.所述矫味剂为甜菊糖苷和柠檬酸。

25.上述操作的有益效果为:甘露醇和乳糖本身都有一定甜味,但甜味不够掩盖多糖粉末中的苦涩味道,需要再另外加入一种甜味剂,且考虑到要适用于血糖偏高者,故选用了天然又不影响血糖的甜菊糖苷。为给咀嚼片带来更好的口感,单一的甜之外需增加酸味,故选取了常用的柠檬酸。甜菊糖苷除了甜味之外还会带来一种后苦味,若与柠檬酸有一个合适的比例配比,便会消除这种后苦味。本实验考察了甜菊糖苷和柠檬酸之间的比例制得了甜中带酸的咀嚼片。

26.所述风味剂为玫瑰花粉;

27.所述润滑剂为硬脂酸镁。

28.优选地,甘露醇和乳糖的配比关系为1:2;甜菊糖苷和柠檬酸的配比关系为3:2。

29.上述操作的有益效果为:本发明充分考察其药辅比、润湿剂浓度、填充剂比例、矫味剂比例、硬脂酸镁的加入量、不同种类的风味剂等因素,制备出一种风味独特、咀嚼性良好、酸甜度适中、对急性胃黏膜损伤具有保护活性的牛肝菌咀嚼片。

30.本发明还提供了一种暗褐脉柄牛肝菌咀嚼片的制备方法,包括如下步骤:按配方量将主药、填充剂、矫味剂和风味剂混匀,加入70%的乙醇,制成握之成团,轻触即散的软材,使用20目筛制粒,烘干,过40目筛整粒,添加硬脂酸镁,混匀,压片制得暗褐脉柄牛肝菌多糖咀嚼片。

31.优选地,配方原料使用前均过100目筛;烘干温度为60℃,烘干至手搓有砂感微粘。

32.经由上述的技术方案可知,与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:

33.1)本发明提供了一种暗褐脉柄牛肝菌粗多糖的制备方法,通过本方法制备得到的暗褐脉柄牛肝菌粗多糖,重均分子量(mw)为2.76

×

104da,主要由葡萄糖和半乳糖组成,易被人体吸收而发挥较好生理活性,在25~122℃范围内具有很好的热稳定性。

34.2)本发明发现暗褐脉柄牛肝菌粗多糖对急性胃黏膜损伤具有保护活性,主要从抗氧化、增强胃黏膜防御和抗炎三方面发挥作用。可以显著提高超氧化物歧化酶(sod)活性,缓解胃黏膜损伤伴随的氧化应激反应;显著提高胃组织中一氧化氮(no)水平,增强胃黏膜的修复能力;显著降低胃组织中脂多糖(lps)含量和血清中肿瘤坏死因子-α(tnf-α)含量,缓解胃黏膜损伤带来的炎症反应。

35.3)本发明还提供了一种暗褐脉柄牛肝菌多糖在制备治疗胃黏膜损伤产品中的应用,充分考察其药辅比、润湿剂浓度、填充剂比例、矫味剂比例、硬脂酸镁的加入量、不同种类的风味剂等因素,制备出一种风味独特、咀嚼性良好、酸甜度适中对乙醇诱导的急性胃黏膜损伤具有保护活性的牛肝菌咀嚼片,为暗褐脉柄牛肝菌产品的开发利用打下了基础。

附图说明

36.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。

37.图1附图为本发明暗褐脉柄牛肝菌子实体粗多糖的gpc测定结果;

38.图2附图为本发明暗褐脉柄牛肝菌子实体粗多糖热分析(tg/dtg)图;

39.图3附图为12种单糖混标的hplc色谱图;

40.图4附图为本发明暗褐脉柄牛肝菌子实体粗多糖中单糖的hplc色谱图;

41.图5附图为本发明暗褐脉柄牛肝菌粗多糖的红外光谱图;

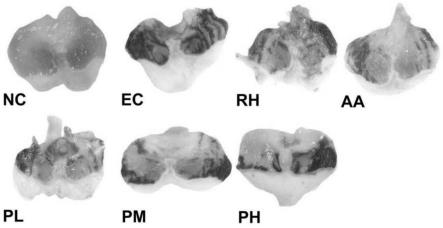

42.图6附图为本发明暗褐脉柄牛肝菌粗多糖对乙醇致小鼠急性胃黏膜损伤保护作用的表观情况;

43.图7附图为小鼠胃黏膜溃疡指数,注:*p《0.05,**p《0.01,与model组比较;##p《0.01,与control组比较;**p《0.01,与model组比较;

44.图8附图为小鼠胃组织he染色结果(20.0x);

45.图9附图为小鼠胃组织匀浆胃蛋白酶活力测定结果;

46.图10附图为小鼠胃组织匀浆lps含量测定结果,注:#p《0.05,与control组比较;*p

《0.05,与model组比较;

47.图11附图为小鼠胃组织匀浆sod活性测定结果,注:##p《0.01,与control组比较;**p《0.01,与model组比较;

48.图12附图为小鼠胃组织匀浆mda含量测定结果,注:#p《0.05,与control组比较;

49.图13附图为小鼠胃组织匀浆no含量测定结果,注:#p《0.05,与control组比较;*p《0.05,**p《0.01,与model组比较;

50.图14附图为小鼠胃组织匀浆pge2含量测定结果,注:##p《0.01,与control组比较;

51.图15附图为小鼠血清中tnf-α含量测定结果,注:##p《0.01,与control组比较;*p《0.05,**p《0.01与model组比较;

52.图16附图为不同药辅比下咀嚼片的外观对比,注:a.1:1;b.1:1.5;c.1:2;d.1:2.5;e.1:3;f.1:3.5;g.1:4.比例尺=1cm;

53.图17附图为不同甘乳比下咀嚼片的外观对比,注:a.1:2;b.2:1;c.1:3.比例尺=1cm;

54.图18附图为不同硬脂酸镁加入量下咀嚼片的外观对比,注:a.0.5%;b.1%;c.1.5%;d.2%.比例尺=1cm;

55.图19附图为不同风味剂下咀嚼片的外观对比,注:a.玫瑰味;b.芒果味;c.荔枝味.比例尺=1cm;

56.图20附图为因素效应曲线图;

57.图21附图为咀嚼片最优产品外观,注:比例尺=1cm。

具体实施方式

58.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

59.实施例1

60.一种暗褐脉柄牛肝菌粗多糖的制备方法,包括如下步骤:

61.1)粗多糖浓缩液的制备:取暗褐脉柄牛肝菌粉末1000g,边搅拌边缓慢加入95%的乙醇,牛肝菌粉末和乙醇的重量体积比为1:4,搅拌均匀后40℃超声1h,期间搅拌两次,置于4℃冰箱内静置24h,取沉淀,将其倾倒在烤盘中、太阳光下自然挥干乙醇,取挥干粉末加入6l蒸馏水,于80℃下浸提3h,4000r/min离心10min,保留上清液和沉淀;取沉淀再次加入5l蒸馏水,80℃下浸提2h、4000r/min离心10min,取上清液,合并两次上清液,加热浓缩至2l得粗多糖浓缩液;

62.2)脱蛋白:取20ml步骤1制备的粗多糖浓缩液,加入体积5%氯化钙,搅拌溶解;调ph至8~9,水浴加热至85℃,冷却至室温,4000r/min离心20min,得上清液;

63.3)粗多糖的制备:在步骤2)上清液中加入4倍体积的95%乙醇,密闭静置过夜,离心取沉淀,冷冻干燥24h得暗褐脉柄牛肝菌粗多糖。

64.实施例2

65.暗褐脉柄牛肝菌粗多糖结构表征分析

66.采用实施例1制备暗褐脉柄牛肝菌粗多糖,对其进行结构表征分析。

67.(1)粗多糖的平均分子量

68.粗多糖的分子量测定采用水相凝胶渗透色谱法(gpc)。色谱条件为waters1525液相色谱仪配waters2414示差折光检测,pl aquqgel-oh mixed色谱柱(7.8mm

×

300mm,8μm),柱温为30℃,流动相为0.2mol/l nano3和0.01mol/l nah2po4缓冲溶液(ph为7),流速为1ml/min,进样体积为10μl,进行聚乙二醇分子量标准品和样品的分析。通过breeze软件进行数据分析,最后确定粗多糖的平均分子量,其结果为:暗褐脉柄牛肝菌粗多糖的水相gpc洗脱曲线只有一个峰(图1),重均相对分子量(mw)为27588da(表1)。说明多糖组分均一。

69.表1暗褐脉柄牛肝菌子实体粗多糖的平均分子量测定结果

[0070][0071]

注:mn为数均分子量,mw为重均相对分子量,mp为峰值分子量,polydispersity为分子量分布系数,用于衡量聚合物分子量分布的广度是mw/mn比值。

[0072]

(2)粗多糖热分析(tg/dtg)

[0073]

精确称取牛肝菌粗多糖4.39mg,在n2环境下,每分钟升10℃,将温度从25℃升至600℃,进行热重分析测定,计算质量损失率,其实验结果如图2所示。

[0074]

实验结果表明,多糖稳定性与它本身的官能团和结构存在着关联。在食品工业应用中,明确其热稳定温度范围是一个关键的因素。从暗褐脉柄牛肝菌粗多糖热曲线图2可以看出,其质量损失主要可以分为四个阶段:第一阶段(25~122℃),有9.13%的质量损失,很有可能是冷冻干燥后含有的水分挥发出去,80.7℃附近有一个吸热峰,使水分汽化;第二阶段(122~220℃),有缓慢的质量损失(5.18%);第三阶段(220~479℃),有明显的质量损失(59.36%),可能是由于多糖逐渐分解产生的,在273.3℃、443.3℃附近有两个吸热峰,使其含有的碳氢键断裂;第四阶段为热稳定性阶段,在479℃之后,温度继续升高,多糖质量基本保持不变,剩余量为原始质量的25.58%。这表明暗褐脉柄牛肝菌多糖在25~122℃范围内有良好的热稳定性。

[0075]

(3)粗多糖中单糖组成的测定

[0076]

①

多糖水解及单糖衍生

[0077]

将一定量的12种单糖对照品加入蒸馏水溶解配制成浓度为50μg/ml的混合对照溶液。

[0078]

多糖水解:精密称取样品约3.0mg置10ml安瓿瓶中,加入3.0ml 2mol/l tfa于10ml安瓿中,封管,120℃酸解4h。取出加入甲醇,用氮吹挥干tfa,加3.0ml水复溶。

[0079]

单糖衍生化:往5ml ep管中加入250μl混合对照溶液或多糖溶液;加入250μl 0.6mol/lnaoh,500μl 0.4mol/l pmp-甲醇;70℃反应1h,在冷水中冷却10min;加入500μl 0.3mol/l hcl中和;再加入1ml氯仿漩涡1min,3000r/min离心10min,小心取上清,萃取3次。取上清液,即得。

[0080]

②

hplc检测条件

[0081]

岛津lc-20ad高效液相色谱仪;xtimate c

18

色谱柱(4.6

×

200mm,5μm);流动相为0.05m磷酸二氢钾溶液和乙腈的混合液(83:17,ph=6.70);检测波长为250nm;柱温为30℃;

流速为1ml/min;进样体积为20μl。

[0082]

如图3所示,与12种单糖混合对照品进行对比,暗褐脉柄牛肝菌粗多糖由10种单糖组成(图4),且按含量大小排列分别是葡萄糖glu》半乳糖gal》岩藻糖fuc》核糖rib》甘露糖man》葡萄糖醛酸glca》阿拉伯糖ara》半乳糖醛酸mana》木糖xyl》鼠李糖rha。各单糖成分具体含量如表2所示。

[0083]

表2暗褐脉柄牛肝菌子实体粗多糖中各单糖成分含量结果

[0084][0085][0086]

(4)粗多糖红外光谱分析

[0087]

取暗褐脉柄牛肝菌粗多糖2mg,加入0.2g光谱纯的kbr,混合研磨均匀,取约80mg压片,在4000~400cm-1

的波数下进行红外光谱的测定。

[0088]

如图5所示,3375.17cm-1

处的吸收峰宽又强,为多糖分子中分子内和分子间氢键,—oh的伸缩振动吸收峰,2933.88cm-1

处的中等强度的吸收峰是—ch2的伸缩振动吸收峰,2360.92cm-1

为没有完全消除的空气中背景吸收峰,1580.48cm-1

为多糖分子糖醛酸中—cooh的c=o伸缩振动引起。1412.90cm-1

处出现的吸收峰,是由于c=c的伸缩振动和c-h的弯曲振动引起。1077.75cm-1

和1037.85cm-1

是多糖结构中c-o-c、c-oh的吸收峰,表明该多糖为吡喃型糖环结构。936.50cm-1

处的吸收峰表明该多糖具有β-糖苷键;808.82cm-1

处的吸收峰表明该多糖可能还具有α-糖苷键。

[0089]

实施例3

[0090]

暗褐脉柄牛肝菌粗多糖胃黏膜保护活性研究

[0091]

急性胃黏膜损伤模型的建立

[0092]

balb/c小鼠适应性喂养7d后,随机分为7组,分别为正常组(nc)、模型组(ec)、雷尼

替丁组(rh)、亮菌甲素组(aa)、暗褐脉柄牛肝菌粗多糖低剂量组(pl)、暗褐脉柄牛肝菌粗多糖中剂量组(pm)、暗褐脉柄牛肝菌粗多糖高剂量组(ph)。实验动物分组情况见表3。第8d开始,正常组和模型组给予0.9%生理盐水,其余组别给予相应剂量的雷尼替丁、亮菌甲素和暗褐脉柄牛肝菌粗多糖。根据体重标准对各只小鼠进行灌胃(0.1ml/10g),连续7d给药。灌胃给药的第6d晚上小鼠禁食,禁食不禁水12h,第7d进行最后一次给药。末次给药2h后,同样根据体重给予正常组0.9%生理盐水,其余组给予无水乙醇(0.1ml/10g)。1h后,小鼠进行眼球取血,迅速解剖取出胃组织,沿胃大弯剪开,再用4℃预冷的生理盐水洗净,置于白色背景下拍照并记录溃疡长宽度,出血点个数。随机将一半的胃组织置于4%多聚甲醛固定,用于后续病理切片研究;另一半胃组织迅速置于液氮中,之后转移到-80℃冰箱中保存,用于后续组织匀浆的制备。

[0093]

表3实验动物分组

[0094][0095]

(1)胃黏膜损伤指数的测定

[0096]

根据表4的评分标准(guth标准)对胃组织宏观情况进行评分,损伤评分之和即为损伤指数。

[0097]

表4评分标准(guth标准)

[0098][0099]

注:当糜烂宽度>2mm时,分值乘以2

[0100]

如图6所示,正常组小鼠胃表面光滑明亮,无任何出血和溃疡状况;模型组小鼠胃表面大量充血,多处具有出血点和溃疡条纹;而雷尼替丁组、亮菌甲素组和牛肝菌粗多糖组能减少充血,偶有充血情况,出血点和溃疡条纹数量明显减少。与模型组相比,雷尼替丁组、亮菌甲素组、牛肝菌粗多糖三个剂量组均会使溃疡指数显著下降(p《0.01),其中牛肝菌粗多糖低剂量组和高剂量组效果与雷尼替丁组和亮菌甲素组的效果相当甚至略好一些,而牛肝菌粗多糖中剂量组发挥的效果稍差于牛肝菌粗多糖低和高两个剂量组(图7)。综上所述,

牛肝菌粗多糖可以明显改善小鼠胃组织黏膜表面溃疡状况。

[0101]

(2)胃组织病理检查(he染色)

[0102]

将在4%甲醛溶液中固定24h以上的胃组织,用梯度酒精进行脱水,融化石蜡后,进行石蜡包埋操作,再将蜡块冷却后进行切片、烤片,又用梯度酒精进行脱蜡,用苏木素和伊红染液进行染色,脱水封片,最后在显微镜下观察,收集和分析图像。

[0103]

如图8所示,正常组小鼠的胃部组织结构完整且排列整齐、紧密,黏膜上皮细胞无脱落、胃腺结构排列无紊乱和黏膜水肿现象,无出血点。与正常组比较,模型组小鼠的胃组织结构被破坏,上皮细胞严重脱落,胃腺排列不整齐,分散大,有多个出血点,黏膜水肿,有炎症细胞浸润。与模型组比较,雷尼替丁组、亮菌甲素组和牛肝菌粗多糖低、中、高剂量组可缓解胃黏膜受损情况,减少上皮细胞的丢失、使胃腺结构排列趋于紧密整齐,黏膜水肿现象减轻,出血点减少,炎症细胞减少。表明雷尼替丁、亮菌甲素及牛肝菌粗多糖对胃部黏膜损伤均有预保护作用。

[0104]

(3)胃蛋白酶活性测定

[0105]

按照胃蛋白酶试剂盒的测定方法进行酶促和显色反应,测定胃组织匀浆上清液中的胃蛋白酶活性。

[0106]

如图9所示,模型组小鼠的胃组织匀浆中的胃蛋白酶活性相比于正常组小鼠有所升高。与模型组对比,各给药组的胃蛋白酶活性均无显著下降(p》0.05)。

[0107]

(4)脂多糖(lps)含量测定

[0108]

按照脂多糖含量测定试剂盒测定方法进行温育、洗涤和显色操作,测定胃组织匀浆上清液中的脂多糖含量。

[0109]

如图10所示,与正常组对比,模型组小鼠lps含量显著增加(p《0.05);与模型组对比,牛肝菌多糖中剂量组和高剂量组使lps含量显著下降(p《0.05),其他给药组均使lps含量有所下降,但与模型组无统计学差异(p》0.05)。

[0110]

(5)牛肝菌粗多糖对胃黏膜保护作用的抗氧化能力测定

[0111]

按照sod、mda试剂盒测定方法进行加样混匀、离心等操作,测定胃组织匀浆上清液中的抗氧化酶活性和氧化产物含量。

[0112]

如图11所示,与正常组对比,模型组小鼠中的sod活性显著下降(p《0.01);与模型组相比,亮菌甲素组、牛肝菌粗多糖低剂量组和中剂量组均使小鼠sod活性显著上升(p《0.05),雷尼替丁组和牛肝菌粗多糖高剂量组均使小鼠sod水平有所上升,但与模型组相比无统计学差异(p》0.05)。

[0113]

如图12所示,与正常组对比,模型组小鼠mda含量显著增加(p《0.05);与模型组对比,各给药组均使小鼠mda含量有所下降,但与模型组相比无统计学差异(p》0.05)。

[0114]

(6)牛肝菌粗多糖对胃黏膜防御因子的影响

[0115]

按照no、pge2试剂盒上的说明进行加样混匀、孵育、洗涤、显色等操作,测定小鼠胃组织匀浆上清液中的no和pge2含量。

[0116]

如图13所示,与正常组对比,模型组小鼠胃组织中的no水平显著下降(p《0.05);与模型组相比,雷尼替丁组使no水平显著升高(p《0.01),亮菌甲素组和牛肝菌粗多糖低剂量组均使no水平显著升高(p《0.05),牛肝菌多糖中剂量组和高剂量均使no水平有所上升,但与模型组相比无统计学差异(p》0.05)。综上所述,牛肝菌粗多糖可能通过升高no水平,提高

抗氧化性起到胃黏膜保护作用。

[0117]

如图14所示,模型组小鼠胃组织中的pge2水平显著低于正常组小鼠(p《0.01)。给药干预后,各给药组pge2水平明显上升,但与模型组相比无统计学差异(p》0.05),其中雷尼替丁组的pge2水平上升最多。

[0118]

(7)牛肝菌粗多糖对胃黏膜保护作用的抗炎活性的影响

[0119]

取静置一定时间后离心得到的血清,按照特异性抗小鼠tnf-α抗体elisa试剂盒进行孵育、洗涤、显色等操作,测定血清中的tnf-α含量。

[0120]

如图15所示,模型组小鼠血清中的tnf-α水平极显著高于正常组小鼠(p《0.01)。与模型组对比,给药干预后,雷尼替丁组、亮菌甲素组、牛肝菌粗多糖低剂量组tnf-α水平显著下降(p《0.01),牛肝菌粗多糖中剂量组和高剂量组tnf-α水平下降,但与模型组相比无统计学差异(p》0.05)。研究结果表明,牛肝菌粗多糖可以通过降低小鼠血清中的tnf-α水平起到胃保护作用。

[0121]

(8)统计与分析

[0122]

数据采用microsoft excel与origin 2019b软件进行处理与分析,origin2019b软件进行作图。计量资料采用one-wayanova进行方差分析,组间比较采用单因素方差检验,显著性检验标准为p《0.05。

[0123]

实施例4

[0124]

暗褐脉柄牛肝菌多糖咀嚼片处方研究

[0125]

在明确暗褐脉柄牛肝菌粗多糖具有胃黏膜保护活性的基础上,以该牛肝菌粗多糖为主药成分,考察其药辅比、润湿剂浓度、填充剂比例、矫味剂比例、硬脂酸镁的加入量、不同种类的风味剂等因素,通过单因素试验和正交试验优化,对其组方进行研究和优化。

[0126]

单因素试验

[0127]

基础处方

[0128]

通过查阅文献和前期的预实验摸索,明确咀嚼片的基础处方:药辅比为1:2,辅料中填充剂、矫味剂、润滑剂和风味剂占配方总量的百分比分别为:67.5%、2.5%、1%和3%,甘露醇与乳糖重量比为1:2,甜菊糖苷与柠檬酸重量比为1:2,风味剂为椰子粉,润滑剂为硬脂酸镁,润湿剂选用80%乙醇。

[0129]

下面针对基础处方各成分配比关系,进行单因素试验

[0130]

(1)主药与辅料比例的筛选

[0131]

主药与辅料之间的比例是一个影响到咀嚼片的成型性和口感的关键因素,将药辅比分别设为1:1、1:1.5、1:2、1:2.5、1:3,甘露醇:乳糖=1:2,加入3%椰子粉,1.5%甜菊糖苷,1%柠檬酸,使用80%乙醇作为润湿剂制备软材,20目筛制粒,60℃下干燥,40目整粒,用1%硬脂酸镁作为润滑剂。制备过程中,观察软材制备难易程度、湿粘程度、过筛难易程度、成片外观、口感和硬度来进行评价。通过感官综合评价选出最佳的主药与辅料的比例。

[0132]

(2)润湿剂浓度的筛选

[0133]

粗多糖粉末本身具有一定的吸湿性,加水后粘性很大,不易制粒,于是选用一定浓度的乙醇作为润湿剂进行考察。按药辅比1:3,甘露醇:乳糖=1:2,3%椰子粉,1.5%甜菊糖苷,1%柠檬酸,分别制备加入不同浓度乙醇的软材,每份样品加入的乙醇量是固定的,观察软材制备的成团情况、软材软硬度和粘度、过筛难易程度。

[0134]

(3)甘露醇与乳糖比例的筛选

[0135]

加入一定量的填充剂会使片剂更好成型,有研究表明甘露醇和乳糖进行配比使用时,颗粒吸湿性小,本实验拟筛选出两者的最佳比例。按药辅比1:3,3%椰子粉,1.5%甜菊糖苷,1%柠檬酸,70%乙醇,考察甘露醇与乳糖的比例分别为1:2、2:1、1:3时,软材粘度、成片外观、味道和硬度。

[0136]

(4)甜菊糖苷与柠檬酸比例的筛选

[0137]

用氯化钙脱除蛋白的粗牛肝菌多糖具有苦涩味,需加入矫味剂进行调节。甜菊糖苷是一种新型天然的甜味剂,食用不会引起血糖升高,但具有“后苦味”。在本实验中,选用甜菊糖苷作为甜味剂,与柠檬酸等酸味剂合用,可以提高甜味质量。本实验进行了甜菊糖苷和柠檬酸配比的考察。按药辅比为1:3,甘露醇:乳糖=1:2,3%椰子粉,考察糖酸比分别为1:2、2:3、3:2、4:1时制备出来的成片甜度和酸度是否适宜。

[0138]

(5)硬脂酸镁加入量的筛选

[0139]

加入适宜量的润滑剂,会使咀嚼片表面光滑和硬度适宜,本实验选择硬脂酸镁作为润滑剂。按药辅比为1:3,甘露醇与乳糖比例1:2,3%椰子粉,糖酸比为3:2,70%乙醇为润湿剂,分别加入0.5%、1%、1.5%、2%的硬脂酸镁,考察制备出来的成片外观和硬度。

[0140]

(6)不同种类风味剂的筛选

[0141]

为了丰富咀嚼片的口感,本实验选用花粉和水果粉作为风味剂。按药辅比为1:3,甘露醇与乳糖比为1:2,糖酸比为3:2,加入相同质量不同种类的玫瑰花粉、芒果粉、荔枝粉,考察咀嚼片的外观状态、甜酸度及风味。

[0142]

咀嚼片感官评价方法

[0143]

对不同条件下制备出来的咀嚼片进行感官综合评价,评价标准如表5所示,选择10位味觉和视觉均正常的正常人进行评分,将样品置于透明玻璃容器中,自然光状态下观察咀嚼片外观,同时对咀嚼片进行品尝,根据表5的评分标准,得到最终的分数,其公式为:总分值=(10%

×

外观)+(25%

×

风味)+(25%

×

味道)+(15%

×

硬度)+(15%

×

咀嚼感)。

[0144]

表5感官综合评价表

[0145][0146]

具体的实验结果为:

[0147]

(1)主药与辅料比例筛选结果

[0148]

如表6和图16所示,当药辅比为1:1时,咀嚼片外观颜色偏黑,手按压软、手掰易散开,入口即有些苦味、带刺激感、之后有淡淡的甜味,嚼之易散开、有明显颗粒感;当药辅比为1:1.5时,咀嚼片外观较黑,手按压较软、手掰易散,入口稍苦、同时具有淡淡的甜味,嚼之较易散开、有颗粒感;当药辅比为1:2时,咀嚼片外观颜色略带黑,手按压较软、手掰易散开,入口基本无苦味、具有单一甜味;当药辅比为1:2.5时,咀嚼片颜色浅、光洁细腻、表面黑点明显减少,入口初具椰子味、无苦味、有甜味,手按压较厚实、手掰不易散开;当药辅比为1:3时,咀嚼片颜色浅褐色、光洁细腻,入口椰子味突出、还伴有甜味,手按压较厚实、手掰不易散开;当药辅比为1:3.5时,咀嚼片表面光洁,嚼之细腻,入口前调山楂味、后调甘草甜味、无苦味、无椰子味,手按压较硬实、手掰不易散开;当药辅比为1:4时,咀嚼片表面更加光洁细腻、颜色更浅,入口很甜、山楂味明显,摸起来比药辅比为1:3和1:3.5时做出来的片剂软。综合来看,当药辅比为1:3时综合评分最高,为此选用该比例作为后续其他因素考察的基础。

[0149]

表6不同药辅比考察结果

[0150][0151][0152]

(2)润湿剂筛选结果

[0153]

如表7所示,添加等量、不同浓度的乙醇时,60%乙醇制备出来的软材最粘,很易成团,但黏度过大;70%乙醇制备出的软材软硬适中,易成团,黏度合适;80%乙醇较难形成软材,黏度略差;90%乙醇则难制备出软材,黏度差;无水乙醇更难制备出软材,黏度更差,更易散开。为此,本实验最终选用了70%乙醇为最佳润湿剂浓度,用于后续其他因素的考察中。

[0154]

表7不同浓度乙醇对软材制备的影响

[0155]

[0156]

(3)甘露醇与乳糖比例筛选结果

[0157]

甘露醇与乳糖比例分别为1:2、2:1和1:3时,咀嚼片外观基本无太大差异(图17)。从硬度来看,1:3的比例制备出来的咀嚼片更软;1:2和1:3比例制备出来的咀嚼片,其硬度和软材黏度相差无几。从口感上来看,1:2比例制备出来的咀嚼片,尝之甘甜味、微微砂感;1:3比例制备出来的咀嚼片,尝起来前调微微苦、后调甘甜味,但是甜度比1:2比例制备出来的咀嚼片稍淡;2:1比例制备出来的咀嚼片,尝起来前调微苦、后调也有苦味,但咀嚼感却更好。另外需要注意的是,甘露醇用量不能超过其他物质的25%,否则会导致腹泻。为此,本实验最终选用甘露醇与乳糖的比例为1:2,用于进一步考察其他因素

[0158]

(4)甜菊糖苷与柠檬酸比例的筛选结果

[0159]

当糖酸比为3:2时,咀嚼后入口甘甜,甜度适中,有余味;当比例为2:3时,咀嚼后入口很苦,且过酸;当比例为2:1时,咀嚼后先有苦味,之后才是甜味;当比例为4:1时,咀嚼之后入口较苦,比2:1比例时苦感更明显,甜味很淡。于是,选定的最佳糖酸比为3:2。

[0160]

(5)硬脂酸镁的加入量筛选结果

[0161]

从外观来看,当硬脂酸镁的加入量为0.5%时,片剂表面粗糙,颜色偏暗;1%时表面开始变细腻;而1.5%和2%时,表面相对前两个加入量更加细腻,光洁,且颜色偏浅(图18)。可见,硬脂酸镁的加入量为2%时咀嚼片的整体感更好。从硬度来看,当加入量为0.5%时,咀嚼起来无嚼劲;当加入量为1%时,咀嚼起来仅在开始有嚼劲;加入量为1.5%时有嚼劲,但咀嚼感略差于1%时;加入量为2%时,咀嚼感最佳。综合外观和硬度来看,以硬脂酸镁加入量为2%时最佳。

[0162]

(6)不同风味剂筛选结果

[0163]

使用玫瑰花粉、芒果粉、荔枝粉三种风味剂,制备出了三种不同口味的咀嚼片。玫瑰花粉为风味剂时,制备出来的咀嚼片表面呈浅褐色带粉色调(图19),嗅之有浓郁的玫瑰花味,入口有玫瑰花味,甜度适宜;芒果粉为风味剂时,制备出来的咀嚼片表面呈浅褐色(图19),嗅之有清新的芒果味,入口有芒果味,甜,无苦味;荔枝粉为风味剂时,制备出来的咀嚼片表面呈浅褐色、具有更丰富的白色调(图19),气味和味道上的荔枝风味淡,甜味单调。经品尝后,玫瑰花风味的咀嚼片更受欢迎。

[0164]

正交试验

[0165]

根据单因素试验结果,选择四因素三水平的l9(34)正交试验进行优化,如表8。

[0166]

表8 l9(34)正交实验设计因素水平表

[0167][0168][0169]

验证性试验

[0170]

根据正交试验结果,按配方量准确称取暗褐脉柄牛肝菌粗多糖和辅料,重复制片,最终进行综合评分。

[0171]

粗多糖咀嚼片质量检查

[0172]

(1)外观检查

[0173]

将咀嚼片置于白色纸张上,并于自然光下观察咀嚼片的外观光洁度、颜色,并用刻度尺测量咀嚼片的直径和厚度。

[0174]

(2)硬度测定

[0175]

随机抽取咀嚼片,用硬度仪测定咀嚼片的硬度。

[0176]

(3)片重差异实验

[0177]

随机选取20片暗褐脉柄牛肝菌粗多糖咀嚼片,精密称量总重、单片重量,计算片重差异。片重差异(%)=(各片片重-平均片重)/平均片重

×

100%。

[0178]

(4)多糖含量测定

[0179]

为测定暗褐脉柄牛肝菌粗多糖咀嚼片中多糖的含量,分别称取混合辅料7.5mg,第一批、第二批、第三批咀嚼片研细粉末均为10mg各置于10ml容量瓶中,用蒸馏水定容至刻度线,再分别取出0.3ml溶液置于不同的试管中,用蒸馏水补水至2ml,按照苯酚硫酸法测定490nm处的吸光度值。混合辅料作为空白对照,扣除辅料对多糖含量测定造成的干扰。

[0180]

通过正交试验对该咀嚼片的制备工艺进行优化,得出了最佳工艺(表9)。药辅比为1:3,甘露醇与乳糖之比为1:2,甜菊糖苷与柠檬酸之比为2:3,硬脂酸镁加入量为2%时咀嚼片的感官品质最佳,硬度最适宜,制备最优工艺为a2b1c1d3。

[0181]

表9 l9(34)正交试验结果

[0182][0183][0184]

验证性试验:根据正交试验得出的最佳工艺重复制备咀嚼片三批,测其三批样品的感官综合评分。其结果如表10所示,平均综合评分为7.87,制得的咀嚼片外观和颜色合适且均匀,口感基本无差异,表明该工艺有较好的操作性和重现性。

[0185]

表10咀嚼片最佳工艺验证结果

[0186][0187]

外观检查:暗褐脉柄牛肝菌粗多糖咀嚼片厚为3mm,直径为2cm,表面颜色为浅褐色,各片色泽均匀,表面光洁细腻,无肉眼可见明显斑点(图21)。

[0188]

硬度测定:暗褐脉柄牛肝菌粗多糖咀嚼片硬度为40.67~50.27n,硬度适中。

[0189]

片重差异:平均片重为1.2105g,片重差异在

±

2%内。

[0190]

咀嚼片中的多糖含量测定结果见表11。根据前期建立的葡萄糖标准曲线,最终计算出三批咀嚼片的多糖含量分别为24.2%、23.8%和23.6%,含量均值为23.9%。三批咀嚼片多糖含量无明显差异,含量均匀。

[0191]

表11咀嚼片的多糖含量

[0192][0193]

本发明从药辅比、润湿剂浓度、甘露醇与乳糖之比、甜菊糖苷与柠檬酸之比、润滑剂加入量、风味剂种类等方面,以制备软材情况、片剂外观、口感、硬度为指标,通过单因素试验和正交试验优化,筛选配方,得到制备暗褐脉柄牛肝菌粗多糖咀嚼片的最优工艺。由此制备得到的咀嚼片外观光洁平整、少有斑驳,有浓郁玫瑰花香气,酸甜可口且有“回甘之感”,硬度合适、咀嚼体验好。

[0194]

本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。

[0195]

对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其他实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1