一种悬钩子属种间杂交种质的鉴定方法及鉴定用引物

1.本发明属于植物育种技术领域,涉及一种将野生悬钩子种质导入栽培品种创制新种质的方法和鉴定技术。

背景技术:

2.黑莓是一种原产于欧美国家的小浆果果树,自1986年引入国内后为低山丘陵地区农业和产业发展做出重要贡献。近年来,由于黑莓成熟期迟易遭遇梅雨、品种老化、品质不突出、适应性差等问题显现,黑莓产业可持续发展出现了一系列问题,加上知识产权壁垒难以定向引进优良品种,利用现有品种及野生悬钩子种质开展早熟且鲜食品质突出的黑莓品种选育迫在眉睫。不同悬钩子属植物遗传背景复杂,不仅不同倍性种质杂交亲和性低,而且后代表型变异大不易根据表型判断是否为杂交种质,为杂交育种开展带来了很多局限性。

3.广泛开展杂交育种实践是创制黑莓新种质的关键措施,近年来迫切需要寻找杂交亲和力高的亲本及其杂交配制方法。近年来在两年生黑莓结果类型基础上市场上推出开花期更早和果实极成熟(5月20号前后)的双季黑莓。尽管其在丰产性和早熟方面具明显优势,但果实口感偏酸,食用品质亟待提高。通过跨倍性杂交技术探索和杂交种质筛选,有望选育出果实鲜食和营养品质突出的早熟或极早熟黑莓品种。

4.通过人工杂交和分子标记辅助鉴别方法实现快速创制悬钩子属种间杂交新种质成为一种可能,目前尚未见将野生悬钩子种质和栽培品种杂交成功实现集双亲性状于一体的报道。

技术实现要素:

5.本发明的目的是为了克服现有技术中不同倍性悬钩子种质杂交不亲和和鉴别技术缺乏的难题,提供一种经过杂交培育和鉴定确认成功获得悬钩子种间杂交种质的技术方法。

6.为了达到上述目的,本发明采用的技术方案如下:

7.一种悬钩子种间杂交种质的鉴定方法,包括以下步骤:

8.(1)获取杂交种子:以六倍体栽培黑莓为母本,以二倍体野生悬钩子为父本,进行人工杂交后获得种子;将种子进行培育获得种间杂交苗木;

9.(2)引物设计:采集父本幼嫩叶片进行转录组测序,设计若干对ssr引物;

10.(3)引物筛选和种质鉴别:将步骤(2)设计的ssr引物对步骤(1)中所有获得的种间杂交苗木进行验证筛选,依据扩增带型鉴别出杂交成功的真杂交种,并筛选出能够鉴别出真杂交种的特异ssr引物;

11.(4)扩增验证:将步骤(3)中筛选出的ssr引物进一步在其他野生悬钩子、树莓、黑莓品种中进行扩增验证,进而获得能够区分不同野生悬钩子亲本杂交后代的引物;

12.(5)杂交种质鉴定:将步骤(4)中进一步筛选出的ssr引物对种间杂交幼苗进行分子标记鉴定,能够扩增出条带的即为真杂交种。

13.本发明采用六倍体栽培黑莓为母本、二倍体野生悬钩子为父本进行杂交,成功获得杂交种质,为ssr分子标记进行杂交种鉴别提供了可行性。进一步筛选出ssr引物验证野生种质通过杂交进入栽培品种,同时对真杂种的鉴别更为准确、易于操作。

14.在部分实施例中,作为优选的,六倍体栽培黑莓选自黑莓品种

‘

双季黑莓’,二倍体野生悬钩子选自

‘

蓬蘽’。通过对六倍体栽培黑莓及二倍体野生悬钩子品种的选取,成功获得杂交种质。

15.在部分实施例中,作为优选的,步骤(4)中进行扩增验证采用的野生悬钩子为

‘

蓬蘽’、

‘

山莓’、

‘

掌叶覆盆子’,树莓品种为黄树莓、红树莓、黑树莓,黑莓品种为

‘

kiowa’、

‘

boysen’、

‘

hull’、

‘

arapaho’、

‘

navaho’、

‘

早黑’。

16.本发明通过将筛选出的ssr引物于多品种的野生悬钩子、树莓、黑莓进行扩增比较验证,进一步筛选出能够区分不同野生悬钩子亲本来源杂交后代的引物,进一步提高了对悬钩子属种间杂交种质的鉴定准确性。

17.基于上述鉴定方法,本发明还提供了一种悬钩子种间真杂交种鉴定用ssr引物rh-11、rh-20、rh-21、rh-34,rh-11正向引物为5

’‑

cggtgcctctctctctctct-3’,rh-11反向引物为5

’‑

cggaaccaaacccatcatcg-3’;rh-20正向引物为5

’‑

aaagacccagctatgtgccc-3’,rh-20反向引物为5

’‑

gcttttgcacaaagaggaaga-3’;rh-21正向引物为5

’‑

aatccagctcatgtgcctca-3’,rh-21反向引物为5

’‑

tctgtcggactgcagacaac-3’;rh-34正向引物为5

’‑

ctctctcctctgcccctctt-3’,rh-34反向引物为5

’‑

ctcttatcctcgccgtcgac-3’。以上四种引物可用于扩增鉴别不同倍性悬钩子种质杂交成功的呈共显性多态ssr引物。

18.本发明还提供了一种悬钩子种间杂交种质鉴别用ssr引物rh-2、rh-3、rh-4、rh-16,rh-2正向引物为5

’‑

aagcgcgacaacgaaaagac-3’,rh-2反向引物为5

’‑

acaagtaaagcatgcaacaggt-3’;rh-3正向引物为5

’‑

tggcacacagtcacacagat-3’,rh-3反向引物为5

’‑

tctgcctctggtttcctttcc-3’;rh-4正向引物为5

’‑

ctcacacccgtctgcttcat-3’,rh-4反向引物为5

’‑

atttctgtggtgctctcgca-3’;rh-16正向引物为5

’‑

acacaaacgacttggcttgtg-3’,rh-16反向引物为5

’‑

gactcttggccctagtgctg-3’。该四种引物作为可区分野生悬钩子和黑莓及树莓种质来源的ssr引物。

19.本发明相比现有技术具有以下优点:

20.本发明克服了以往不能成功获取野生悬钩子种质的杂交品种,首次探索将野生悬钩子与栽培黑莓品种杂交成功以获得杂交种质,利用筛选获得的ssr分子标记进行杂交种鉴别获得了种间杂交种质,并采用该分子标记验证了野生种质通过杂交进入栽培品种。

21.现有获得的种间杂交种质外观上虽然具栽培黑莓和野生悬钩子的形态,但不易判别是否为真杂种,应用本发明分子标记能够准确和易于鉴定野生悬钩子种质成分的存在。

22.本发明的获得悬钩子杂交种及鉴别的方法对利用我国野生资源培育具有自主知识产权的黑莓种质类型具重要意义。

附图说明

23.图1为野生悬钩子

‘

蓬蘽’与黑莓杂交的过程;

24.图中,a:自然分布的野生悬钩子

‘

蓬蘽’的花;b:收集的用于杂交的

‘

蓬蘽’花粉;c:

‘

蓬蘽’与黑莓杂交成功后结实情况;d:杂交后的成熟果实形态;

25.图2为悬钩子种间杂交种子播种到成苗的抚育过程;

26.图中,a:播种后40d的成苗情况;b:播种后60d的成苗情况;c:播种5个月后幼苗在穴盘中生长情况;d:播种后5个月幼苗移栽至盆栽基质的情况;

27.图3为双季黑莓(a)与

‘

蓬蘽’(b)及其杂交后代2-17(c)和2-55(d)的幼苗叶片形态;

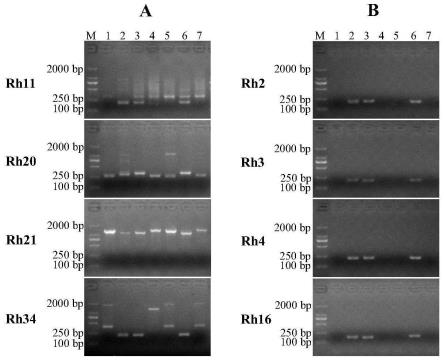

28.图4为4对可以鉴别悬钩子种间杂种的引物(a)和4对仅在

‘

蓬蔂’及真杂种中扩增出条带的引物(b)的扩增情况;

29.图中,a和b:m,dl2000dnamarker,1-7甬道分别扩增的是母本

‘

双季黑莓’、父本

‘

蓬蘽’、杂交单株2-17、2-23、2-33、2-55和2-62的基因组dna;

30.图5为4对仅在

‘

蓬蘽’及真杂种中扩增出条带的引物在其他树莓和黑莓品种中的扩增;

31.图中,m,dl2000dnamarker,1-12甬道分别扩增的是野生悬钩子

‘

蓬蘽’、

‘

山莓’、

‘

掌叶覆盆子’、黄树莓、红树莓、黑树莓、黑莓品种

‘

kiowa’、

‘

boysen’、

‘

hull’、

‘

arapaho’、

‘

navaho’、

‘

chester’中的扩增。

32.图6为母本

‘

双季黑莓’、父本

‘

蓬蘽’、真杂交株2-17和2-55倍性鉴定结果。

具体实施方式

33.在本发明中所使用的术语,除非有另外说明,一般具有本领域普通技术人员通常理解的含义。

34.下面结合具体的制备实施例和应用实施例,并参照数据进一步详细地描述本发明。应理解,这些实施例只是为了举例说明本发明,而非以任何方式限制本发明的范围。

35.在以下的实施例中,未详细描述的各种过程和方法是本领域中公知的常规方法。所用到的引物,均在首次出现时标明,其后所用相同引物,均以首次标明的内容相同。

36.下述实施例中所用方法如无特别说明,均为常规方法。

37.实施例1黑莓和野生悬钩子人工杂交配制及杂交种子获得

38.黑莓品种

‘

双季黑莓’种植于江苏省中科院植物研究所溧水白马科学基地,常规田间管理。野生悬钩子

‘

蓬蘽’保存于南京中山植物园,呈野生状态分布。

39.于2020年4月上旬,选取健壮植株和无病菌枝条,对盛花期吐露花瓣但尚未开放的双季黑莓花,拨开花瓣,细致去除所有花药,再去除整枝上幼小花蕾、已开放的花和果实,然后套上防水硫酸纸袋并用曲别针固定好,完成去雄套袋。对自然状态下生长的野生悬钩子

‘

蓬蘽’,于黑莓花套袋当天采集尚未开放的花蕾(图1a),带到实验室后用镊子拨开取出花药,将其平铺于铺有硫酸纸的培养皿中(图1b),之后置于25℃左右室温放置3d。套袋后第4天,将花粉收集到10ml离心管中,轻轻用棉签木棒一头将花粉研磨使其充分散开。打开固定的硫酸纸袋,发现雌蕊变得亮绿有光泽有活力,用软毛刷蘸取花粉刷到雌蕊上。将硫酸袋重新套回授粉的花枝,固定好后注明杂交组合名称和日期。10d后,打开硫酸纸袋一次,去除新长出的幼小花序,有小核果形成代表已授粉成功(图1c)。在待果实膨大后,从一侧撕开硫酸纸袋,给与果实充分透气和光照。

40.5月下旬,将成熟的果实收获(图1d),套袋50个共收获小核果4.64g。将小核果中的种子用流水冲洗,于通风良好的阴凉处放置2周,自然风干,最后共得到0.318g种子118粒。

将收获的种子放在硫酸纸袋中并用自封袋装好,6月下旬开始放于4℃冷藏保存。

41.实施例2杂交种子播种及杂交幼苗抚育

42.将冷藏放置5个月的种子取出,置于干燥小烧杯中,用98%浓硫酸处理2~5分钟,之后流水冲洗干净。将种子与湿润细沙混匀,放于塑料自封袋,埋于常温环境细沙中放置2至2.5个月,期间注意给细沙补水和查看种子发芽情况。于2020年2月初将收获的种间杂交种子播种到装有基质(草炭:树皮:蛭石=1:1:1)的穴盘中,置于20℃左右温室环境中催芽。两周后开始出苗,至40d时出苗稳定时统计苗数为78株(图2a),出苗率达66.1%。

43.播种后60d时幼苗转移至室外继续生长,叶片初步均表现为淡黄色(图2b)。于4月下旬将杂交苗移栽至穴盘中,生长明显加快,播种后5个月时苗高达15~20cm(图2c)。6月初将杂交苗木移栽至口径20cm、高30cm的大盆中继续基质抚育(图2d),每周按常规管理施于肥水一次。

44.实施例3悬钩子种间杂交幼苗的分子标记鉴定

45.在基质大盆中抚育2个月后成苗73株。观察不同植株叶片形态,73个杂交后代(分别命名为2-1、2-2、2-3、

……

、2-73)中,杂交单株2-17、2-23、2-33、2-55在叶型上表现为黑莓叶片的特征,其余69株叶片形态表现倾向于野生或中间状态。后鉴定为真杂种的单株2-17、2-55及其双亲叶片形态见图3a-d。从外观上看,两个单株叶片形态上较母本狭长,叶宽较窄,叶片颜色较母本明显变浅,与父本

‘

蓬蘽’具一定相似性。

46.取所有基质大盆中抚育2个月的种间杂交苗木的幼嫩叶片,用北京百泰克公司离心柱型植物基因组dna提取试剂盒提取杂交苗基因组dna待用。pcr扩增采用15μl反应体系,包括7.5μl2

×

gstaqpcrmix,1μldna,1μl5pmol/μl引物,ddh2o5.5μl。pcr反应程序为:95℃预变性5min,95℃变性20s,59℃退火15s,72℃延伸20s,30个循环后72℃延伸5min。pcr反应在美国abiveriti96梯度pcr扩增仪上进行。反应产物用2%琼脂糖凝胶电泳分离后,在上海培清凝胶成像系统上观察拍照。

47.采集

‘

蓬蘽’幼嫩叶片送诺禾致源公司转录组测序,分析挖掘可用于鉴定种质的ssr分子标记。从识别的3507个ssr中依据3~6个碱基重复、基元重复数目5次以上、扩增产物200bp左右的原则挑取部分序列进行设计,共设计了40对预期具高多态性ssr引物用于亲本多态性筛选和杂交单株鉴别。40对ssr引物有3对在双亲间无扩增条带,4对(rh11、rh20、rh21、rh34)在双亲间均具有扩增条带且多态性较好且能鉴别出2株杂交成功的单株2-17和2-55(图4a)。以上4对ssr引物中,rh-11正向引物为5

’‑

cggtgcctctctctctctct-3’,rh-11反向引物为5

’‑

cggaaccaaacccatcatcg-3’;rh-20正向引物为5

’‑

aaagacccagctatgtgccc-3’,rh-20反向引物为5

’‑

gcttttgcacaaagaggaaga-3’;rh-21正向引物为5

’‑

aatccagctcatgtgcctca-3’,rh-21反向引物为5

’‑

tctgtcggactgcagacaac-3’;rh-34正向引物为5

’‑

ctctctcctctgcccctctt-3’,rh-34反向引物为5

’‑

ctcttatcctcgccgtcgac-3’。

48.进一步发现4对(rh2、rh3、rh4、rh16)仅在父本野生悬钩子

‘

蓬蘽’中有扩增条带且在母本黑莓品种中没有条带(图4b),更易于判别单株2-17和2-55为

‘

蓬蘽’杂交后代。以上4对ssr引物中,rh2(rh-2正向引物为5

’‑

aagcgcgacaacgaaaagac-3’,rh-2反向引物为5

’‑

acaagtaaagcatgcaacaggt-3’)、rh3(rh-3正向引物为5

’‑

tggcacacagtcacacagat-3’,rh-3反向引物为5

’‑

tctgcctctggtttcctttcc-3’)、rh4(rh-4正向引物为5

’‑

ctcacacccgtctgcttcat-3’,rh-4反向引物为5

’‑

atttctgtggtgctctcgca-3’)、rh16(rh-16

正向引物为5

’‑

acacaaacgacttggcttgtg-3’,rh-16反向引物为5

’‑

gactcttggccctagtgctg-3’)。

49.在利用8对分子标记引物验证筛选了2株真杂交种的基础上,将4对仅在

‘

蓬蘽’中有扩增条带的引物rh2、rh3、rh4、rh16进一步在其他野生悬钩子(

‘

山莓’、

‘

掌叶覆盆子’)、树莓品种(黄树莓、红树莓、黑树莓)和其他6个黑莓品种(

‘

kiowa’、

‘

boysen’、

‘

hull’、

‘

arapaho’、

‘

navaho’、

‘

早黑’)中进行扩增验证。扩增带型结果发现,4对引物在所有树莓品种和黑莓品种中均无扩增条带,而均在

‘

蓬蘽’中有扩增条带,其中rh4和rh16在3种野生悬钩子材料中均有扩增条带,rh2和rh3则分别在野生悬钩子

‘

掌叶覆盆子’和

‘

山莓’中有扩增条带。因此,这些引物可以很易于区分不同野生悬钩子亲本来源与黑莓杂交后代的鉴别。将杂交单株2-17和2-55利用流氏细胞仪进行倍性分析(图6),发现与亲本倍性相比,2-17和2-55为均四倍体,该种质对于悬钩子种间杂交种创制实践和理论研究方面均提供良好的借鉴。因而,我们通过六倍体黑莓与二倍体野生悬钩子种间杂交成功创制了四倍体植株。

50.结果可见:将

‘

双季黑莓’和野生悬钩子

‘

蓬蘽’杂交,可以得到种间杂交种质。利用从

‘

蓬蘽’中开发的4对多态性好ssr标记可以很好地鉴定是否为真杂交种。进而4对仅在

‘

蓬蘽’中扩增出条带的引物也仅能在悬钩子真杂种后代和野生悬钩子中扩增出条带,证明这4对引物可以区别杂交后代中来自野生和栽培悬钩子的亲本遗传种质。这些引物在创制新悬钩子杂交种质及其高效鉴别中具有极好的应用潜力。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1