一种体外循环给药模拟对血管内皮作用的实验装置

1.本发明属于医学技术领域,尤其涉及一种体外循环给药模拟对血管内皮作用的实验装置。

背景技术:

2.血液、血流及血管之间的相互作用维系了血管内皮细胞的正常生理功能.一旦这种平衡被打破,心脑血管疾病及其并发症将会相继出现。当前基础研究中对血管内皮细胞功能的研究已经成心脑血管领域的研究热点,但现有的实验装置缺陷在于不能很好的将血液流动(生物力学效应)—药物(含药学清)—血管(内皮细胞)三者有机结合,从而很难用于研究循环血液(如含药血清)流动状态下对血管(内皮)作用及机制。

3.在传统药理学领域引入生物力学技术及方法,可以更为全面地评价药理学效应,为治疗心脑血管疾病提供了新的研究思路。但是,现有技术并没有专门针对此类相关研究而开发必要的实验装置,这极大的限制了关于相关药物、尤其是对活血化瘀类中药(含药学清)在伴随血流状态下对血管内皮结构、功能的调控机制等的研究进程。

技术实现要素:

4.为解决现有技术的缺点和不足,本发明的目的在于提供一种体外循环给药模拟对血管内皮作用的实验装置。

5.本发明是这样实现的,一种体外循环给药模拟对血管内皮作用的实验装置,该装置包括驱动单元、循环泵、进液管、出液管、培养管,所述进液管两端分别对接循环泵进液口、培养管出液端,所述出液管两端分别对接循环泵出液口、培养管进液端,所述进液管的管体上设有阀门控制的出液口,所述出液管的管体上设有阀门控制的进液口;所述培养管内置转轴,所述转轴轴身上均布刷杆,刷杆端部接触培养管内壁;其中,所述驱动单元在培养管外部通过电磁感应作用驱动转轴绕转动。

6.优选地,该装置还包括透明观察皿,所述培养管置于或固定于该观察皿中。

7.优选地,所述培养管与进液管、出液管的对接处采用旋转螺纹连接。

8.优选地,所述驱动单元包括磁场发生器、环形磁铁,所述环形磁铁上设有以环形磁铁中心均布的支撑杆,支撑杆端部安装滚轮;其中,

9.所述环形磁铁置于进液管或出液管内,环形磁铁与培养管共轴心,支撑杆中心对接转轴,且所述滚轮贴合在进液管或出液管内壁;位于进液管或出液管外的磁场发生器通过磁场控制环形磁铁转动。

10.相比于现有技术的缺点和不足,本发明具有以下有益效果:本发明有效解决现有实验装置不能用于研究循环血液(如含药血清)流动状态下对血管(内皮)作用影响,特别是不能用于研究相关药物在伴随血流状态对血管内皮结构、功能的调控机制的弊端。

附图说明

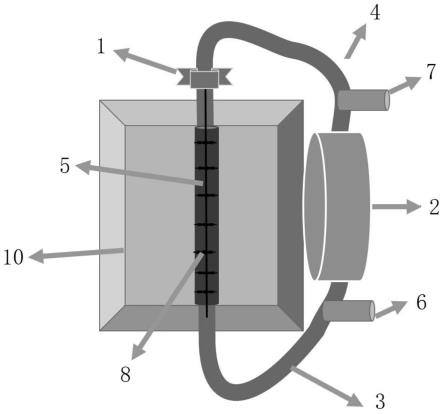

11.图1是本发明体外循环给药模拟对血管内皮作用的实验装置的结构示意图;

12.图2是图1所示装置中驱动单元安装位置处出液管的内部截面结构示意图;

13.图3是图1所示装置中一段培养管的内部结构示意图;

14.图4是本发明装置中对接轴与转轴的对接结构示意图。

具体实施方式

15.为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

16.如图1~4所示,其中,图1是本发明体外循环给药模拟对血管内皮作用的实验装置的结构示意图;图2是图1所示装置中驱动单元安装位置处出液管的内部截面结构示意图;图3是图1所示装置中一段培养管的内部结构示意图;图4是本发明装置中对接轴与转轴的对接结构示意图。

17.本发明实施例公开了一种体外循环给药模拟对血管内皮作用的实验装置,该装置包括驱动单元1、循环泵2、进液管3、出液管4、培养管5,所述进液管3两端分别对接循环泵2进液口、培养管5出液端,所述出液管4两端分别对接循环泵2出液口、培养管5进液端,所述进液管3的管体上设有阀门控制的出液口6,所述出液管4的管体上设有阀门控制的进液口7;所述培养管5内置转轴8,所述转轴8轴身上均布刷杆9,刷杆9端部接触培养管5内壁;其中,所述驱动单元1在培养管5外部通过电磁感应作用驱动转轴8绕转动。

18.在本发明实施例中,为提供合适的培养条件,具体的,该装置还包括细胞培养温箱(图中省略视图),其中,所述驱动单元1、循环泵2、进液管3、出液管4、培养管5置于所述细胞培养箱中。此外,为便于对培养管5进行定位、观察,该装置还包括透明观察皿10,所述培养管5置于该观察皿中,且便于固定后期放入细胞培养箱中。

19.在本发明实施例中,为确保培养管5内壁贴附的内皮细胞11的生长,具体的,所述培养管5与进液管3、出液管4的对接处采用旋转螺纹连接。其中,驱动单元1在培养管5外部通过电磁感应作用驱动转轴8绕转动的同时,培养管5能以相对较慢的速度被带着转动。由于培养管5置于透明观察皿10中,能很好的观察该旋转螺纹连接处管内有无液体的渗出。

20.现有可实现本发明功能和目的的驱动装置均可以用于解释本发明的驱动单元1。在本发明实施例中提供了一种具体的实现方式,具体为,所述驱动单元1包括磁场发生器、环形磁铁1-1,所述环形磁铁1-1上设有以环形磁铁1-1中心均布的支撑杆1-2,支撑杆1-2端部安装滚轮1-3;其中,所述环形磁铁1-1置于出液管4内,环形磁铁1-1与培养管5共轴心,支撑杆1-2中心对接转轴8,且所述滚轮1-3贴合在出液管4内壁;位于进液管3或出液管4外的磁场发生器通过磁场控制环形磁铁1-1转动。

21.在本发明实施例中,为便于驱动单元1与转轴8的拆装,具体的,所述支撑杆1-2中心固定有对接轴1-4,该对接轴1-4端部对接所述转轴8。更具体的,转轴8端部设为中空,该对接轴1-4端部为尖头设计,通过对接轴1-4尖头端部插入到转轴8端部中空内部完成对接。

22.在本发明的实际应用过程中,将驱动单元1、循环泵2、进液管3、出液管4、培养管5组装好后,将培养管5置于透明观察皿10中固定,将所有组装结构置于细胞培养温箱,调节

好细胞培养温箱的各项培养参数,开启驱动单元1,随着转轴8的转动将内皮细胞11混悬液中细胞均匀的贴壁在红色的培养管5内壁上,逐步形成模拟的血管内皮壁;接下来,将出液管4的管体上的进液口7阀门打开,在注入配置好的药物后关闭该进液口7阀门,开启循环泵2并设定好药液的流速,通过泵将相关富含药物的含药学清或者血浆进行循环流动(速度保持与血流速相似,便于观察动态的药物血清及血浆等对内皮细胞11的影响。

23.本发明有效解决现有实验装置不能用于研究循环血液(如含药血清)流动状态下对血管(内皮)作用影响,特别是不能用于研究相关药物在伴随血流状态对血管内皮结构、功能的调控机制的弊端。

24.以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

技术特征:

1.一种体外循环给药模拟对血管内皮作用的实验装置,其特征在于,该装置包括驱动装置、循环泵、进液管、出液管、培养管,所述进液管两端分别对接循环泵进液口、培养管出液端,所述出液管两端分别对接循环泵出液口、培养管进液端,所述进液管的管体上设有阀门控制的出液口,所述出液管的管体上设有阀门控制的进液口;所述培养管内置转轴,所述转轴轴身上均布刷杆,刷杆端部接触培养管内壁;其中,所述驱动单元在培养管外部通过电磁感应作用驱动转轴绕转动。2.如权利要求1所述的实验装置,其特征在于,该装置还包括透明观察皿,所述培养管置于或固定于该观察皿中。3.如权利要求1所述的实验装置,其特征在于,所述培养管与进液管、出液管的对接处采用旋转螺纹连接。4.如权利要求1所述的实验装置,其特征在于,所述驱动单元包括磁场发生器、环形磁铁,所述环形磁铁上设有以环形磁铁中心均布的支撑杆,支撑杆端部安装滚轮;其中,所述环形磁铁置于进液管或出液管内,环形磁铁与培养管共轴心,支撑杆中心对接转轴,且所述滚轮贴合在进液管或出液管内壁;位于进液管或出液管外的磁场发生器通过磁场控制环形磁铁转动。

技术总结

本发明公开了一种体外循环给药模拟对血管内皮作用的实验装置,该装置包括驱动装置、循环泵、进液管、出液管、培养管,所述进液管两端分别对接循环泵进液口、培养管出液端,出液管两端分别对接循环泵出液口、培养管进液端,进液管的管体上设有阀门控制的出液口,出液管的管体上设有阀门控制的进液口;培养管内置转轴,所述转轴轴身上均布刷杆,刷杆端部接触培养管内壁;其中,驱动单元在培养管外部通过电磁感应作用驱动转轴绕转动。本发明有效解决现有实验装置不能用于研究循环血液(如含药血清)流动状态下对血管(内皮)作用影响,特别是不能用于研究相关药物在伴随血流状态对血管内皮结构、功能的调控机制的弊端。功能的调控机制的弊端。功能的调控机制的弊端。

技术研发人员:张浩文 朱业锦 陈涤平

受保护的技术使用者:南京中医药大学

技术研发日:2022.11.15

技术公布日:2023/3/7

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1