一种微流控检测芯片的制作方法

本技术属于分子生物学检测装置,涉及一种微流控检测芯片。

背景技术:

1、单核苷酸多态性(snp)主要是指在基因组水平上由单个核苷酸的变异所引起的dna序列多态性。目前检测snp基因型的方法有很多种,其中基于pcr的snp检测技术具有成本低、检测时间短、结果准确、样品量小、操作简便等优势。现有的pcr反应技术大多数是在96孔pcr反应板或384孔pcr反应板上进行,常规的pcr反应板上均布有96个或384个相互独立且互不连通的孔,向pcr反应板添加样品和试剂通常需要逐个单独添加或者使用多通道移液器进行,不仅比较麻烦,而且消耗样品和试剂比较多。

2、微流控是一种在亚微米尺度下精确控制微尺度的流体的技术。微流控技术是在微流控芯片上将样品的制备、反应、分离、检测等基本操作自动完成分析。微流控芯片作为新型的微纳分析技术平台,将生物和化学等领域所涉及的样品制备、分离与检测等基本操作单元集成到一块几平方厘米的芯片上,具有多种单元技术在整体可控的微小平台上灵活组合、规模集成的特征和优势。微流控芯片具有节约空间和试剂、热容量小、升降温速率快、易于集成化等优点。微流控芯片在装置上的主要特征是其容纳流体的有效结构(包括通道、反应室等)至少在一个维度上为微米级尺度。与宏观尺度的实验装置相比,微流控芯片的微米级结构显著增大了流体环境的面积/体积比例。这一变化在微流控系统中导致一系列与物体表面有关的、决定其特殊性能的特有效应。这些效应大多数使微流控芯片的分析性能显著超过宏观条件下的分析体系。因此微流控技术具有检测样本体积少、试剂消耗及能耗低,生物化学反应速度快、易于工业化扩大生产及批间稳定性好等优点,可以解决基于pcr的snp检测技术中加样麻烦,消耗样品和试剂较多的问题,但是如何实现微流控技术在snp检测技术上的应用是亟待需要解决的问题。

技术实现思路

1、本实用新型能实现基于pcr的snp检测技术与微流控技术的结合,提供一种加样方便,有效减少样本、试剂消耗的微流控检测芯片。

2、本实用新型的技术方案如下:

3、一种微流控检测芯片,包括基板和盖板,所述的基板和盖板卡合连接;所述的基板上设有若干个相互独立的进样单元,每个进样单元包括一个进样腔、一条微流通道和若干个反应腔;每个进样单元中的进样腔与微流通道相连;每条所述的微流通道的一侧均布有反应腔,每个反应腔均与微流通道联通;所述的盖板上设有加样筒,并与基板上的进样腔一一对应;每一个所述加样筒的底部、位于盖板内部设有旋转阀。

4、作为进一步技术改进,以上所述的旋转阀为可转动的球体,中部开有通孔;所述的通孔的直径与加样筒的内径相匹配;所述的盖板靠近加样筒的一侧开有长孔;所述的旋转阀还包括控制杆;所述的控制杆的一端与球体连接,另一端通过长孔延伸至盖板外。通过控制杆在长孔内的运动调整球体的转动,当球体内的通孔与加样筒和进样腔连通时,加样筒与旋转阀和进样腔形成的加样通道打开,此时可注入样品反应液,旋转阀打开;再次调整控制杆的位置,带动球体发生转动,球体上的通孔与加样筒互不连通,进样通道断开,此时无法注入样品反应液,旋转阀关闭。在加样时,对每个旋转阀单独控制,可根据检测需求控制每个加样通道的通闭,加样方式更具有针对性。

5、作为进一步技术改进,以上所述的控制杆与球体的连接处位于通孔的最底端。上拨控制杆,球体上的通孔与加样筒互不连通,进样通道断开,旋转阀关闭;下压控制杆,球体内的通孔与加样筒和进样腔连通,进样通道打开,旋转阀打开;控制方便、准确。

6、作为进一步技术改进,以上所述盖板还包括连杆、滑动轴、刮片、限位块和滑动槽;所述盖板的两侧开有一对滑动槽;所述的滑动轴穿过两侧的滑动槽,两端延伸至盖板外部与限位块连接;所述的刮片与进样单元的数量相等,分别通过连杆与滑动轴连接;所述的刮片紧贴于盖板下表面设置,位于反应腔的上方。加样完成后,控制限位块带动滑动轴在滑动槽内移动,进而带动刮片在基板表面上运动,可将反应腔上方溢流的样品反应液刮除,减少溢出液对检测结果的影响。

7、作为进一步技术改进,以上所述基板远离进样腔的一侧设有溢流槽;最靠近所述溢流槽的反应腔与溢流槽之间的基板板体呈倾斜下坡状。刮片刮除的样品反应液可流入到溢流槽内,保持基板表面洁净、整齐。

8、作为进一步技术改进,以上所述的进样单元共有24个,每个进样单元包括16个反应腔。该基板为384孔,可同时对不同的样品进行检测,提高检测效率。

9、作为进一步技术改进,以上所述的基板四周布有定位孔;所述的盖板底面设有定位柱;所述的定位柱与定位孔一一对应,且可嵌入定位孔内。基板和盖板通过定位孔和定位柱进行卡合、定位,保证加样筒和进样腔位置对应,进样通道通畅,进样准确、有效。

10、作为进一步技术改进,以上所述的进样腔深度为2.5mm;所述的反应腔为直径2.25mm、深度5.0mm的圆柱腔体;所述的微流通道为深度2.5mm、宽度为1.2mm的长方形腔体。所需要添加的试剂总量少,通过微流通道填充反应腔的速度快,反应腔内的试剂量足以保证完成检测任务。

11、本实用新型的工作原理:

12、在进行基于pcr反应的snp检测时,先将在基板上的反应腔中预先放置与待测样品发生反应的引物,待基板和盖板卡合后,调整旋转阀位置,使加样筒与旋转阀和进样腔形成畅通的加样通道,再将不同的样品反应液注入到不同的加样筒中,样品反应液通过旋转阀后流入进样腔,进而进入微流通道,再流入反应腔中,加入一定量的反应液后,反向调整旋转阀位置,使加样通道关闭,加样完毕,分离基板和盖板,用pcr封口膜盖上基板后按照常规检测方法进行后续操作。

13、本实用新型的有益效果及优点如下:

14、1、本实用新型实现了基于pcr的snp检测技术与微流控技术的结合,无需对反应孔进行单独添加或者使用多通道移液器,加样方便,同时还能有效减少样本、试剂消耗。

15、2、本实用新型设有多个相互独立的进样单元,可以同时注入不同的样品反应液,提高检测效率。

16、3、本实用新型的进样腔、反应腔和微流通道的体积都很小,pcr反应只需要很少的样品和试剂即可完成,大大降低了实验的成本。

17、4、本实用新型的刮片可在滑动轴的带动下在基板表面上运动,可将反应腔上方溢流的样品反应液刮除,减少溢出液对检测结果的影响。

技术特征:

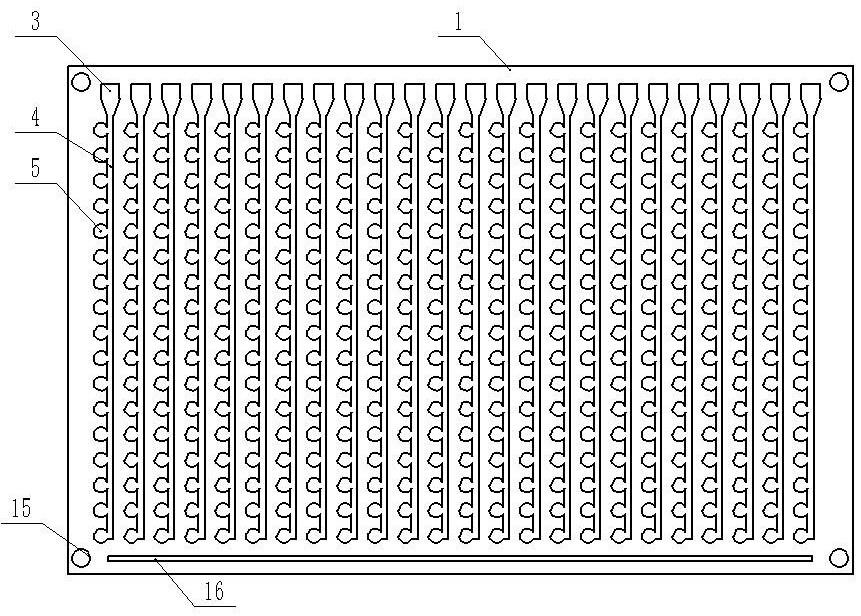

1.一种微流控检测芯片,其特征在于:包括基板(1)和盖板(2),所述的基板(1)和盖板(2)卡合连接;所述的基板(1)上设有若干个相互独立的进样单元,每个进样单元包括一个进样腔(3)、一条微流通道(4)和若干个反应腔(5);每个进样单元中的进样腔(3)与微流通道(4)相连;每条所述的微流通道(4)的一侧均布有反应腔(5),每个反应腔(5)均与微流通道(4)联通;所述的盖板(2)上设有加样筒(6),并与基板(1)上的进样腔(3)一一对应;每一个所述加样筒(6)的底部、位于盖板(2)内部设有旋转阀(7)。

2.根据权利要求1所述的一种微流控检测芯片,其特征在于:所述的旋转阀(7)为可转动的球体,中部开有通孔(8);所述的通孔(8)的直径与加样筒(6)的内径相匹配;所述的盖板(2)靠近加样筒(6)的一侧开有长孔;所述的旋转阀(7)还包括控制杆(9);所述的控制杆(9)的一端与球体连接,另一端通过长孔延伸至盖板(2)外。

3.根据权利要求2所述的一种微流控检测芯片,其特征在于:所述的控制杆(9)与球体的连接处位于通孔(8)的最底端。

4.根据权利要求1所述的一种微流控检测芯片,其特征在于:所述盖板(2)还包括连杆(14)、滑动轴(13)、刮片(11)、限位块(10)和滑动槽(12);所述盖板(2)的两侧开有一对滑动槽(12);所述的滑动轴(13)穿过两侧的滑动槽(12),两端延伸至盖板(2)外部与限位块(10)连接;所述的刮片(11)与进样单元的数量相等,分别通过连杆(14)与滑动轴(13)连接;所述的刮片(11)紧贴于盖板(2)下表面设置,位于反应腔(5)的上方。

5.根据权利要求4所述的一种微流控检测芯片,其特征在于:所述基板(1)远离进样腔(3)的一侧设有溢流槽(16);最靠近所述溢流槽(16)的反应腔(5)与溢流槽(16)之间的基板(1)板体呈倾斜下坡状。

6.根据权利要求1所述的一种微流控检测芯片,其特征在于:所述的进样单元共有24个,每个进样单元包括16个反应腔(5)。

7.根据权利要求1所述的一种微流控检测芯片,其特征在于:所述的基板(1)四周布有定位孔(15);所述的盖板(2)底面设有定位柱(17);所述的定位柱(17)与定位孔(15)一一对应,且可嵌入定位孔(15)内。

8.根据权利要求1所述的一种微流控检测芯片,其特征在于:所述的进样腔(3)深度为2.5mm;所述的反应腔(5)为直径2.25mm、深度5.0mm的圆柱腔体;所述的微流通道(4)为深度2.5mm、宽度为1.2mm的长方形腔体。

技术总结

本技术公开了一种微流控检测芯片,包括基板和盖板,所述的基板和盖板卡合连接;所述的基板上设有若干个相互独立的进样单元,每个进样单元包括一个进样腔、一条微流通道和若干个反应腔;每个进样单元中的进样腔与微流通道相连;每条所述的微流通道的一侧均布有反应腔,每个反应腔均与微流通道联通;所述的盖板上设有加样筒,并与基板上的进样腔一一对应;每一个所述加样筒的底部、位于盖板内部设有旋转阀。本技术实现了基于PCR的SNP检测技术与微流控技术的结合,无需对反应孔进行单独添加或者使用多通道移液器,加样方便,同时还能有效减少样本、试剂消耗。

技术研发人员:赵永贞,刘青云,李强勇,彭敏,杨春玲,冯鹏霏,曾地刚,陈秀荔,张彬,陈田聪,洪传远,李旻,王卉

受保护的技术使用者:广西壮族自治区水产科学研究院

技术研发日:20221212

技术公布日:2024/1/11

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!