亚硝胺类化合物致突变性评价方法及应用与流程

本发明涉及化合物致突变性评价,特别是涉及一种亚硝胺类化合物致突变性评价方法及应用。

背景技术:

1、药品在生产合成和贮运过程中可能引入对人体有害的杂质,其中遗传毒性杂质为一类具有潜在致癌风险的杂质,长期服用含遗传毒性杂质的药物可导致肿瘤的发生。

2、亚硝胺类化合物由亚硝酸盐或氮氧化物等与胺类物质反应后生成,该反应可存在于药品生产中的各个环节,来自原料药的生产试剂、降解产物、包装材料等。近年来,多种药品中可发现n-亚硝基二甲胺(n-nitrosodimethylamine,ndma),作为药品杂质其遗传毒性风险以及监管限度的确定受到广泛关注。除ndma外,已知亚硝胺类化合物有120余种。国际癌症研究机构(international agency for research on cancer,iarc)将亚硝胺类化合物列为2a类致癌物,已有动物致癌数据,且机制研究提示其存在致癌风险。在监管方面,参考人用药品注册技术要求国际协调会(ich,international council for harmonizationof technical requirement for pharmaceuticals for human use)在2017年发布的m7指导原则(ich m7:genotoxic impurities-assessment and control of dna reactive(mutagenic)in pharmaceuticals to limit potential carcinogenic risk,简称ichm7),亚硝胺类化合物属于较高致癌风险的“关注队列”(cohort of concern,coc)。根据ndma和nmba对大鼠的50%致癌剂量(median toxic dose,td50)值折算,成人每日最大摄入量不超过96ng;ndea、ndba、ndipa和neipa则为26.5ng。

3、然而,并非所有亚硝胺类化合物均存在致突变性。随着对药品中亚硝胺类杂质控制的重视,明确某个亚硝胺类化合物是否具有致突变性是界定其监管限度的关键。尽管有预测软件可以早期筛选出含警示结构的杂质,但软件预测结果受软件所用数据库的信息储备及计算方法的影响,其预测结果有限。文献报道,2005年至2011年间,ich m7推荐使用的毒理学数据库derek nexus对化合物的预测灵敏度仅为50%,提示存在致突变风险的化合物可能在软件预测中得到假阴性结果。因此开展试验研究对杂质毒性评价具有重要价值。

4、细菌回复突变试验(bacterial reverse mutation test,即ames试验)是最常用的评价化合物是否具有基因突变风险的方法。该试验利用缺乏合成组氨酸能力的细菌,在不含组氨酸的选择性培养基中仅形成显微镜下可见的微菌落,而在诱变剂作用下可发生回复突变并通过自行合成组氨酸来形成肉眼可见的菌落的原理而建立,已成为国际公认的化学诱变剂常规检测的首选初筛试验。ames试验是当前所有遗传毒性评价方法中对致癌物预测度最高的试验,大鼠致癌试验和恒河猴试验中检出的致癌物,在ames试验中的检出率分别为69.0%和87.5%,也是化合物qsar构效关系建立的遗传毒性筛选数据库的重要基础。

5、然而,亚硝胺类化合物的致突变性主要与其代谢产物有关,其中cyp2e1为主要代谢酶。大鼠肝微粒体s9是最常用的ames试验的代谢活化系统,但基于传统ames试验对于亚硝胺类化合物的代谢能力不佳,有可能无法检出其致突变性。

6、此外,杂质的形成多与原料药成分、合成路径或分解路径有关,一个药物中可能含有10~20种含类似基团的杂质。传统细菌回复突变试验方法使用受试物量约1g,杂质的化学合成成本较高。同时,由于试验工作量较大,且试剂和耗材的成本均较高。如需使用5个菌株,制备约200个平皿等,不适宜对大量杂质进行筛选。再考虑到部分亚硝胺类杂质的体内致突变性/致癌性风险来自其代谢产物,而传统的细菌回复突变试验体外代谢活化条件不够充分,可能导致假阴性结果。同时由于传统ames试验需人工肉眼观察结果,从而使得菌落计数结果存在不够客观的问题。

7、因而,基于传统方法的亚硝胺类化合物的杂质类成分致突变性试验筛选费时费力且成本高,难以展开高通量式筛选评估。

技术实现思路

1、基于此,有必要针对上述传统ames试验方法(平皿法)对亚硝胺类化合物致突变性试验筛选费时费力且成本高的问题,提供一种亚硝胺类化合物致突变性评价方法,不仅具有快速低成本的特点,还可提高评价结果的灵敏度并减少受试物使用量,在实现高通量的同时,还能兼具客观的优势。

2、一种亚硝胺类化合物致突变性评价方法,包括以下步骤:

3、菌株扩增:取鼠伤寒沙门氏菌组氨酸营养缺陷型菌株,加入培养基中培养扩增,得到测试菌液;

4、回复突变试验:以待评估亚硝胺类化合物为受试物,按照预定剂量配制为受试物溶液,建立液态非代谢活化培养体系和液态代谢活化培养体系进行试验,其中,非代谢活化试验方法为:取液态非代谢活化选择性生长培养基,加入所述测试菌液和受试物溶液得到测试组,同时设置阴性对照物组,在多孔板中进行细胞培养;代谢活化试验方法为:取液态代谢活化选择性生长培养基,加入所述测试菌液和受试物溶液得到测试组,同时设置阴性对照物组,在多孔板中进行细胞预培养,预培养预定时间后,再加入液态代谢活化选择性培养基,继续培养;

5、致突变性评价:向上述非代谢活化培养体系和代谢活化培养体系中加入指示剂,对培养体系的显色情况进行分析,得到待评估亚硝胺类化合物的致突变性评价结果。

6、发明人在前期实践工作中发现,常规ames试验容易导致假阴性结果,可能是由于固态平皿试验使得体外代谢活化条件不够充分而导致。且平皿试验对于化合物用量较大,操作复杂,难以进行高通量筛选。

7、在此基础上,本发明人提出上述亚硝胺类化合物致突变性评价方法,以多孔板(如96板等)代替标准平皿,选择液态试验体系促进受试物与菌株充分接触,并在液态培养体系中充分代谢活化,从而提高评价结果的灵敏度并减少受试物使用量。

8、在其中一个实施例中,所述指示剂为溴麝香草酚蓝;

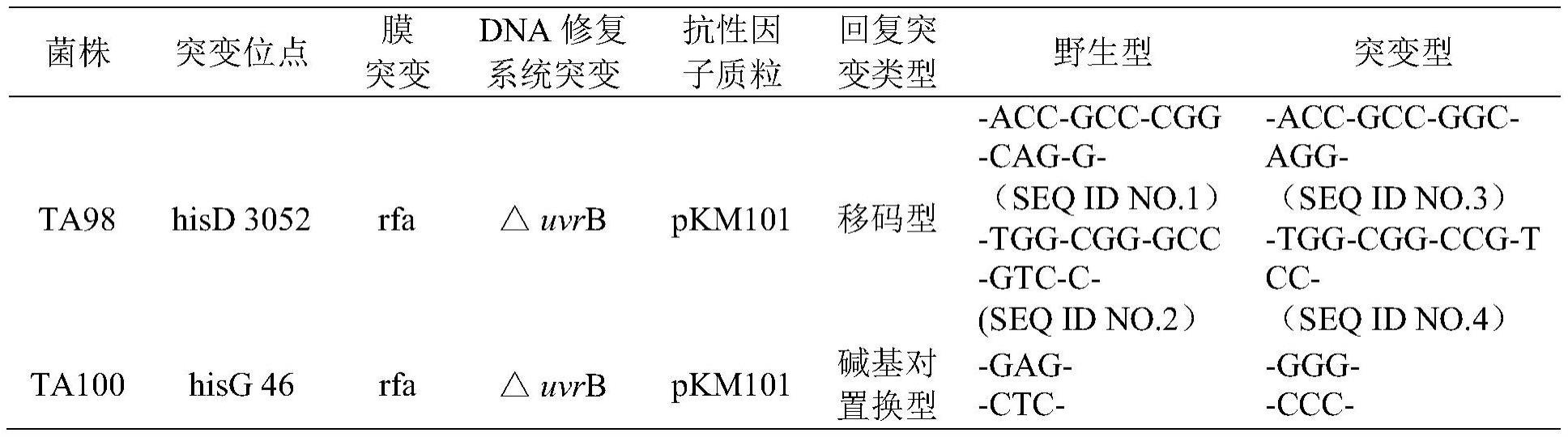

9、所述鼠伤寒沙门氏菌组氨酸营养缺陷型菌株为数量比为6-10:1的ta98和ta100混合菌株;优选数量比为7-9:1的ta98和ta100混合菌株,更优选9:1。

10、所述菌株扩增步骤中,扩增培养至菌液中菌株密度不低于5×108个/ml-5×109个/ml(od600值约为0.4-0.6),按照1ml菌液:9±2ml 0.1m pbs溶液的量加入pbs溶液,调ph至7.4,包裹避光,在37℃条件下继续培养3h,即得测试菌液,所述测试菌液细胞密度不低于1×109个/ml;

11、所述液态非代谢活化选择性生长培养基包含以下比例的成分:d-m half盐溶液200ml,20±2%的葡萄糖溶液2ml,0.1±0.01%的组氨酸1ml和0.1±0.01%的生物素0.04ml;

12、所述液态代谢活化选择性生长培养基包含以下比例的成分:0.1±0.01m ph7.4的pbs液60ml,20±2%的葡萄糖溶液0.8ml,s9混合液20±2ml,0.1±0.01%的组氨酸0.02ml和0.1±0.01%的生物素0.8ml;

13、所述s9混合液包含以下体积比的成分:33.5%的灭菌注射用水,50%的0.2±0.2mpna buffer(ph 7.4),4%的0.1±0.01m nadp na2,0.5%的1±0.1m g-6-p na2,2%的1.65±0.16mkcl、0.4±0.04m mgcl2和10%的大鼠肝微粒体s9;

14、所述液态代谢活化选择性培养基包含以下体积比的成分:d-m half盐溶液200ml,20±2%葡萄糖溶液8ml。

15、通过混合菌株的使用,可实现一次性检出不同突变特性(移码和碱基置换)杂质的目的,且上述菌株的用量比,为本发明人通过实验筛选得到,可以较好的检出移码和碱基置换的优选用量。

16、在其中一个实施例中,受试物的预定剂量通过以下方法得到:配置若干浓度的受试物溶液,加入至毒性试验选择性生长培养基中,进行细胞培养后观察培养体系颜色和/或细胞生长情况,以细胞生长不受抑制的最大剂量为预定剂量上限。

17、在其中一个实施例中,所述毒性试验选择性生长培养基包含以下比例的成分:d-mfull盐溶液100ml,20±2%的葡萄糖溶液8ml,0.1±0.01%的组氨酸0.04ml,0.1±0.01%的生物素1.6ml,600±60μg/ml的溴麝香草酚蓝0.05ml和测试菌液1ml。

18、在其中一个实施例中,所述致突变性评价的标准包括定性标准和/或定量标准;所述定性标准为:培养体系呈现黄色为阳性;培养体系呈现绿色为阴性;培养体系呈现黄绿色时,非代谢活化培养体系为阴性,代谢活化培养体系为阳性;

19、所述定量标准为:检测培养体系分别在波长为492nm和623nm时的吸光度,计算两者差值作为酶标仪读数结果,当差值≥0.20且培养体系呈黄色,判定为阳性;当差值≤0.18且培养体系呈绿色,判定为阴性,当差值在0.18-0.20之间且培养体系呈黄绿色,非代谢活化培养体系为判定为阴性,代谢活化培养体系为阳性;

20、所述致突变性评价的判定方法为:对测试组与阴性对照物组的回复突变孔之间的差异使用单因素方差分析法对数据显著性进行检验,当p<0.05时认为差异有统计学意义,且同时存在剂量效应相关性时,判断该剂量的受试物具有致突变性。

21、在其中一个实施例中,所述致突变性评价的标准还包括验证标准:观察显微镜下培养体系中菌落生长情况,当培养体系颜色与实际菌落生长情况不符时,以显微镜下观察结果为准。

22、在其中一个实施例中,该亚硝胺类化合物致突变性评价方法还包括质控步骤:建立所述非代谢活化培养体系和代谢活化培养体系的同时设置阳性对照物组试验,以菌斑生长为阳性结果,无菌斑生长为阴性结果,当阴性对照物组多孔板(细胞培养板)中发生回复突变率≤10/48孔,阳性对照物组多孔板(细胞培养板)中回复突变率>25/48孔时,判定致突变性评价结果可信;

23、所述非代谢活化培养体系的阳性对照物为2-(2-呋喃基)-3-(5-硝基-2-呋喃基)丙烯酰胺(af-2),所述代谢活化培养体系的阳性对照物为2-氨基蒽(2-aa)。

24、在其中一个实施例中,所述2-(2-呋喃基)-3-(5-硝基-2-呋喃基)丙烯酰胺的终浓度为2-20ng/ml,所述2-氨基蒽的终浓度为125-250ng/ml;所述阴性对照物为水或dmso。

25、在其中一个实施例中,所述非代谢活化试验方法为:取液态非代谢活化选择性生长培养基20ml,添加0.1±0.01ml测试菌液和0.2ml受试物后混匀,添加至多孔板,置37℃培养箱中培养72h;也即加入不少于1×108个细胞,体系中菌株密度不少于5×106个/ml。

26、所述代谢活化试验方法为:取液态代谢活化选择性生长培养基4.93ml,添加0.02±0.002ml测试菌液和0.05ml受试物后混匀,添加至多孔板,置37℃条件下培养2±0.5h后,每孔再添加适量液态代谢活化选择性培养基,继续在37℃下培养至72±24h。

27、上述预培养为先以少量的液态代谢活化选择性生长培养基,与细菌、s9和待评估亚硝胺类化合物充分作用一段时间,让亚硝胺类化合物充分代谢后和细菌作用。然后再在液态代谢活化选择性培养基(即完全培养基)的条件下继续培养72h,给细菌一个充分生长扩增及突变的条件。

28、本发明还公开了一种药品和/或食品中亚硝胺类杂质致突变性的评估方法,以上述的评价方法进行评估。

29、与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

30、本发明的一种亚硝胺类化合物致突变性评价方法,以多孔板(如96孔板等)代替标准平皿,选择液态试验体系促进受试物与菌株充分接触以及在液态培养体系中充分代谢活化,从而提高评价结果的灵敏度并减少受试物使用量,如可减少受试物用量为常规试验的1/20。并且,还可在同时检测多个(如5-10个等)化合物的高通量检测基础上,减少检测每个化合物的试剂和耗材用量。

31、并且,还可采用仪器识别的方法,以指示剂显色结合酶标仪等设备读数的方式进行结果判断,从而提高结果评判的客观性。

32、本发明还可通过混合菌株的使用,实现一次性检出不同突变特性(移码和碱基置换)杂质的目的。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!