一种微藻培养系统

本技术涉及微藻培养设备,具体涉及一种微藻培养系统。

背景技术:

1、目前常用的光生物反应器主要包括开放式系统和封闭式系统。开放式系统因其成本低廉,操作简单而被广泛使用,但开放式光生物反应器一般都存在微藻光合效率低下,易被污染,反应器混合不佳等缺点。与开放式培养系统相比,虽然封闭式系统有较高的生产效率,但目前封闭式的光生物反应器例如中国文献cn114540162a(申请日:2022年03月24日)公开的封闭式微藻培养装置,与大多数的常规封闭式系统相似,均存在结构复杂、放大困难、操作和维护成本高等问题。其中,传统封闭式光生物反应器放大困难的一个重要原因就是采用垂直式鼓泡通气的混合方式,该混合方式导致反应器仅有较小的径高比(径高比是指光反应器有效装液直径(m)与有效装液高度(m)之比),限制光反应器难以在水平方向上进行放大。此外,现有的培养系统的液层厚度均较厚,其中开放式培养系统的液层厚度一般为20-30厘米,封闭式光生物反应器的液层厚度不小于3.0厘米。较厚的液层不仅会增加光的衰减,而且还降低了培养系统的光照比表面积(光照比表面积是指培养液有效接收光辐射的表面积(m2)与培养液体积(m3)之比)。因此,微藻在较厚液层条件下能够可利用的光较少,从而降低了微藻生长效率。较大的液层厚度已成为提高微藻生产效率的关键限制因素。

技术实现思路

1、针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种微藻培养系统,其主要解决的是现有微藻培养系统液层厚度过厚导致微藻光合效率低下,以及过低的径高比导致封闭式微藻光反应器放大困难的技术问题。

2、为达到上述目的,本实用新型是通过以下技术方案实现的:

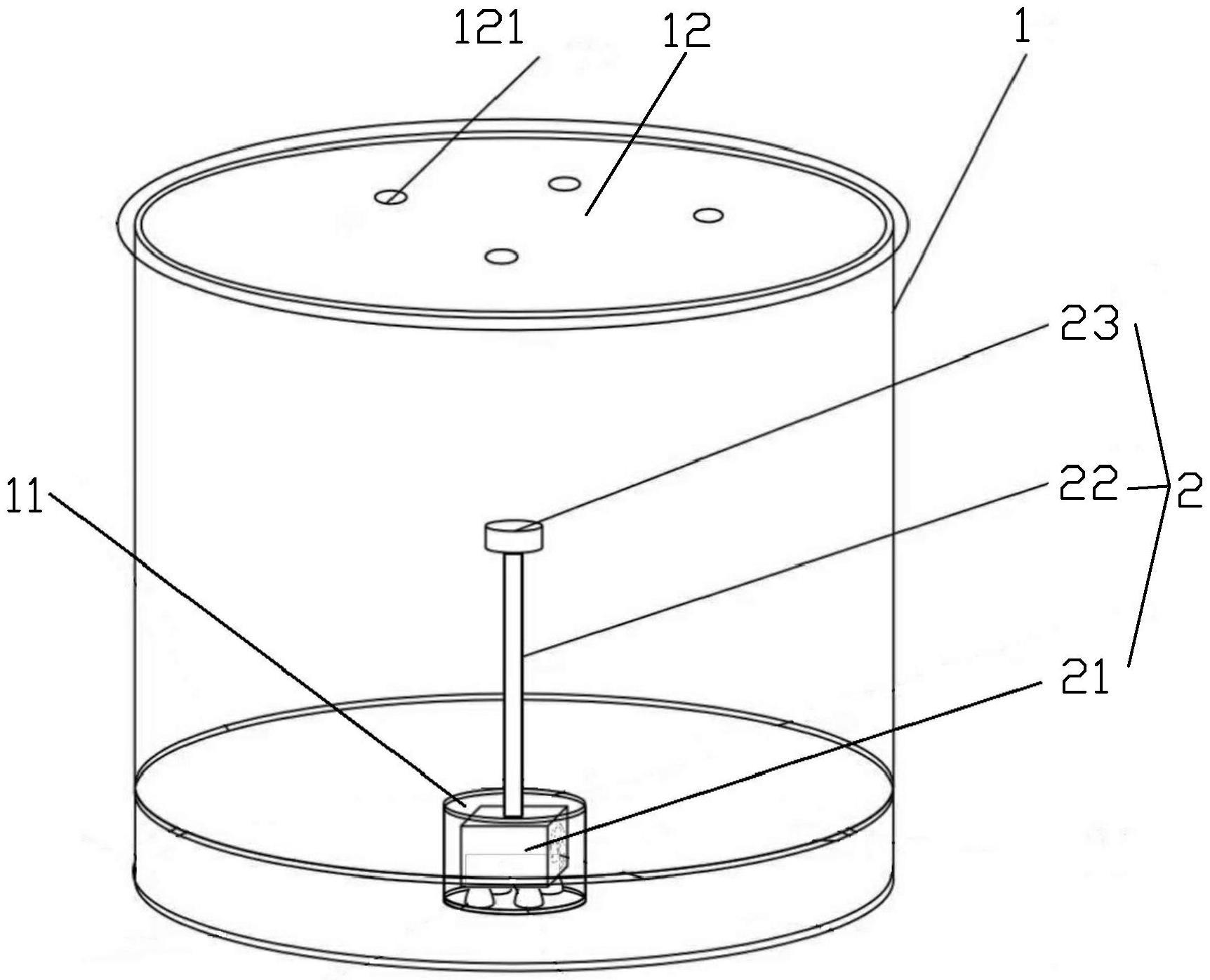

3、一种微藻培养系统,包括反应器主体,反应器主体内部形成有微藻培养腔,微藻培养腔内盛装有培养液,且反应器主体上设置有用于将微藻培养腔内的培养液朝高处输送、并使培养液于高处散射后再回落的培养液循环装置。

4、进一步,培养液循环装置包括水泵、输液管和出水件,输液管下端连接于水泵的出水口,出水件连接于输液管的上端,以使微藻培养腔内的培养液在水泵的作用下顺着输液管朝高处输送并在微藻培养腔内于出水件处散射开后回落到底部。

5、进一步,反应器主体底部开设有一内凹槽,水泵适配嵌置于内凹槽中,从而有利于实现降低微藻培养腔内的培养液厚度的目的,且可以使汇集在内凹槽中的培养液经水泵从竖向设置的输液管朝高处输出并回落。

6、进一步,培养液循环装置包括水泵、输液管和进水管,水泵外置于反应器主体外部,反应器主体的微藻培养腔底部外接有一与水泵的进水口相连通的进水管,输液管下端连接于水泵的出水口,输液管上端伸入到反应器主体的微藻培养腔内,且输液管设有至少一个喷嘴或出水件,以使反应器主体的微藻培养腔内的培养液经培养液循环装置的循环作用,依次经过进水管、水泵和输液管后从输液管上端的喷嘴或出水件处朝下散射后回落。

7、进一步,汇集于内凹槽中的培养液的体积量占盛装于微藻培养腔内的培养液总体积的50%以下。

8、进一步,微藻培养腔内的培养液被配置为经出水件散射而形成单层形式回落或多层形式回落。

9、进一步,通过培养液循环装置的循环作用,经出水件散射的培养液的散开辐射半径被配置为呈连续渐变状或非连续变化状。

10、进一步,经出水件散射而形成的回落水膜直径不低于0.1m。

11、进一步,经出水件散射而形成的回落水膜的厚度被配置为小于1mm。

12、进一步,通过培养液循环装置的循环作用,该反应器主体中培养液的光照比表面不低于100m2/m3。优选地,最高可达10000m2/m3。该反应器主体的径高比不低于100,优选地,最高可达10000。

13、进一步,通过培养液循环装置的循环作用,使得微藻培养腔内的培养液厚度被配置为0.01cm~3cm。

14、进一步,通过培养液循环装置的循环作用,使得微藻培养腔内的培养液厚度被配置为0.5cm。

15、进一步,出水件为能够散射喇叭花状回落水膜或从中间向四周散开状回落水花的出水件结构。

16、进一步,反应器主体为透明材质反应器主体。

17、进一步,反应器主体的顶部开口处设置有一封闭用的封闭部件,封闭部件呈透明状,且封闭部件上开设有若干通气孔。

18、本实用新型还保护所述的微藻培养系统在微藻培养或微藻污水处理或微藻色素诱导或碳中和或光合细菌的培育中的应用。

19、上述技术方案具有如下优点或有益效果:

20、本实用新型所述的微藻培养系统中,在其反应器主体内增设了一个培养液循环装置,而通过该培养液循环装置使得反应器主体内的培养液能够部分地持续朝高处往上输送,并在高处位置沿四周均匀散开进而形成回落,如此,使得反应器主体内的培养液得到充分的循环混合;在培养液的循环混合过程中,由于部分的培养液是朝高处输送并喷洒出去的,而该喷洒的直径可以很大(如可以设置为10-100米),以此来提高反应器的径高比,从而解决传统封闭式光反应器放大的瓶颈问题;水泵可以置于反应器腔体底部的凹槽内,由于水泵运转所需的水体体积很小,从而可以将反应器腔体底部的培养液层厚度控制的很低,从而提高培养系统的光照比表面积,进而改善因培养液层过厚而导致微藻光合效率低下的缺陷;另外,往高处输送的培养液最终是回落至培养系统的底部,由于液层厚度很薄,回落的水滴可以成分混合底部培养液,特别是光传递方向上的混合,从而提高整个培养液的混合效率,进而提高微藻的生长效率,且可以通过由远及近或是由近及远的连续或是非连续的喷洒以进一步提高混合效果;且四处喷洒散开的培养液中的微藻也可以充分接触空气和光线,可以充分促进其传质效果和光能利用效率,从而可以极大地提高微藻的生长效率。

技术特征:

1.一种微藻培养系统,其特征在于:包括反应器主体(1),反应器主体(1)内部形成有微藻培养腔,微藻培养腔内盛装有培养液,且反应器主体(1)上设置有用于将微藻培养腔内的培养液朝高处输送、并使培养液于高处散射后再回落的培养液循环装置(2)。

2.根据权利要求1所述的微藻培养系统,其特征在于:培养液循环装置(2)包括水泵(21)、输液管(22)和出水件(23),输液管(22)下端连接于水泵(21)的出水口,出水件(23)连接于输液管(22)的上端,以使微藻培养腔内的培养液在水泵(21)的作用下顺着输液管(22)朝高处输送并在微藻培养腔内于出水件(23)处散射后回落到底部。

3.根据权利要求2所述的微藻培养系统,其特征在于:水泵(21)内置于反应器主体(1)内部,反应器主体(1)底部开设有一内凹槽(11),水泵(21)适配嵌置于内凹槽(11)中,以使汇集在内凹槽(11)中的培养液经水泵(21)从输液管(22)朝高处输出并回落。

4.根据权利要求1所述的微藻培养系统,其特征在于:培养液循环装置(2)包括水泵(21)、输液管(22)和进水管(24),水泵(21)外置于反应器主体(1)外部,反应器主体(1)的微藻培养腔底部外接有一与水泵(21)的进水口相连通的进水管(24),输液管(22)下端连接于水泵(21)的出水口,输液管(22)上端伸入到反应器主体(1)的微藻培养腔内,且输液管(22)设有至少一个喷嘴或出水件,以使反应器主体(1)的微藻培养腔内的培养液经培养液循环装置(2)的循环作用依次经过进水管(24)、水泵(21)和输液管(22)后从输液管(22)上端的喷嘴或喷头处散射后回落。

5.根据权利要求1所述的微藻培养系统,其特征在于:反应器主体(1)为透明材质反应器主体,反应器主体(1)的顶部开口处设置有一封闭用的封闭部件(12),封闭部件(12)呈透明状,且封闭部件(12)上开设有若干通气孔(121)。

6.根据权利要求2至5任一项所述的微藻培养系统,其特征在于:微藻培养腔内的培养液被配置为经出水件(23)散射而形成单层形式回落或多层形式回落。

7.根据权利要求2至5任一项所述的微藻培养系统,其特征在于:通过培养液循环装置(2)的循环作用,经出水件(23)散射的培养液的散开辐射半径被配置为呈连续渐变状或非连续变化状。

8.根据权利要求2至5任一项所述的微藻培养系统,其特征在于:出水件(23)为能够散射形成喇叭花状回落水膜或从中间向四周散开状回落水花或单水柱式水流或多水柱式水流的出水件结构。

9.根据权利要求1至5任一项所述的微藻培养系统,其特征在于:通过培养液循环装置(2)的循环作用,使得微藻培养腔内的培养液厚度被配置为0.01cm~3cm,培养液光照比表面积>100m2/m3,反应器主体(1)的径高比>100。

技术总结

本技术公开一种微藻培养系统,包括反应器主体,反应器主体内部形成有微藻培养腔,微藻培养腔内盛装有培养液,且反应器主体内设置有用于将微藻培养腔内的培养液朝高处输送、并使培养液于高处散射开后再回落的培养液循环装置。本技术通过在反应器主体内增设一个培养液循环装置,使得反应器主体内的培养液能够朝高处往上输送,并在高处位置大面积散射开并形成回落。该方法不仅可以降低微藻培养液的液层厚度,且还可以提高培养系统的径高比和光照比表面积,以此解决反应器放大困难以及因培养液层过厚而导致微藻生产效率低下的技术难题。

技术研发人员:朱陈霸,王嘉麟,胡晨,焦念志

受保护的技术使用者:厦门大学

技术研发日:20230221

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!