一种适用于无取向硅钢极薄带表面涂覆的涂液及其制备方法与应用与流程

1.本发明属于涂料技术领域,具体涉及一种适用于无取向硅钢极薄带表面涂覆的涂液及其制备方法与应用。

背景技术:

2.随着工业智能化的普及,无人机和智能手机等智能终端产品对小微型马达的需求增长极快,而小微型马达铁心主要是用冷轧无取向硅钢片制作。由于小微马达铁心直径在厘米、毫米级别,因此常规工业电机铁心用的0.35mm及以上厚度规格的无取向硅钢片将不适用于该领域,必须生产0.20mm及以下厚度规格的无取向硅钢片,甚至满足0.10mm和0.05mm厚度规格无取向硅钢极薄带才能满足对应的装配精度。

3.无取向硅钢极薄带是一个高附加价值的硅钢生产品种,但由于其板厚规格减薄至极限,在现有钢厂设备工况条件下存在生产难度极大、技术要求极高等问题。其相对于常规厚度的钢带,在炉内加热过程中钢带吸热快,退火后板面粗糙度较小、表面自由能较大,且钢带运行容易产生纵向波浪。

4.目前,无取向硅钢绝缘涂层主要采用铬酸盐-丙烯酸树脂类半无机半有机涂层,其主要成分为氧化镁(或者氧化锌)、铬酐和纯丙烯酸热固型树脂。其中,氧化镁和铬酐在高温下发生化学反应生成重铬酸盐,有效保证涂层具有良好的绝缘性能和耐热性能;丙烯酸树脂在高温下发生交联反应生成涂层成膜物,有效保证钢带在模具冲压过程中具有良好的润滑性。但利用上述涂层在涂覆无取向硅钢极薄带时,由于钢板表面自由能较大,并且钢带运行产生的纵向波浪,使涂液扩散速度慢,导致形成涂层不均匀,进而产生涂层花斑等缺陷;同时,由于钢板表面粗糙度较小,钢板与涂层界面化学成膜质量和物理吸附均弱于普通钢板,导致涂层附着性较差。为解决上述问题,曾通过向现有涂层中添加辅助成膜剂、流平剂等添加剂的改进手段,但由于该涂液配方中的有机树脂兼容性较差,导致涂液存储不稳定,改善涂层性能不理想。为此,针对适用于无取向硅钢极薄带表面涂覆的涂层研发及应用尤为必要。

5.现有相关无取向硅钢涂层改进技术主要围绕硅钢涂层综合性能进行优化改进,重点聚焦于用户比较关注的改善硅钢焊接性、冲片性,解决消除应力退火粘接,消除六价铬对环境的污染性等方面,从而达到了改善涂层性能的目的;但通常不能有效解决无取向硅钢极薄带的涂覆适应性和改善涂层附着性等问题。特别是无取向硅钢极薄带绝缘涂层膜厚不能太厚,当超过1μm涂层附着性急剧下降,容易在板面脱落,甚至起粉。因此,进一步探索和优化适用于无取向硅钢极薄带的涂液及其涂层工艺,具有重要的研究和应用意义。

技术实现要素:

6.本发明的主要目的在于提供一种适用于无取向硅钢极薄带表面涂覆的涂液及其制备方法与应用,将该涂液涂覆于无取向硅钢极薄带表面,经一定温度烘烤固化后形成绝

缘涂层;该绝缘涂层表面透明光滑,附着性和绝缘性能优良,可有效提升无取向硅钢极薄带的综合性能。

7.为实现上述目的,本发明采用的技术方案为:

8.一种适用于无取向硅钢极薄带表面涂覆的涂液,由水溶性丙烯树脂、成膜助剂、耐盐雾助剂、流平剂、纳米氢氧化锆、消泡剂、水按质量比100:(2~8):(1~3):(1~5):(0~1):(0.1~0.5):(70~130)组成。

9.优选地,所述适用于无取向硅钢极薄带表面涂覆的涂液中,水溶性丙烯树脂、成膜助剂、耐盐雾助剂、流平剂、纳米氢氧化锆、消泡剂、水的质量比为100:(4~7):(1.5~2.5):(2~4):(0.1~0.7):(0.2~0.4):(80~120)。

10.上述方案中,所述水溶性丙烯酸树脂以硬单体甲基丙烯酸甲酯、软单体丙烯酸-2-乙基己酯、功能单体丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸月桂酯、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸、交联单体丙烯酰胺和引发剂为主要原料进行聚合而成。

11.上述方案中,所述水溶性丙烯酸树脂中甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸-2-乙基己酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸月桂酯、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸、丙烯酰胺和引发剂的质量比为(45~65):(35~55):(5~15):(1~10):(1~8):(1~8):(1~5):(1~5)。

12.上述方案中,所述水溶性丙烯酸树脂的制备方法包括如下步骤:将40~60%体积的混合有机溶剂加入到带有搅拌器、冷凝回流装置、温度计和滴液漏斗的四口烧瓶中,升温至回流状态(90~100℃);将称取的甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸-2-乙基己酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸月桂酯、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸、丙烯酰胺与剩余体积的混合有机溶剂、引发剂充分混合均匀,并通过液滴漏斗缓慢均匀地滴加到反应瓶中,2h内滴完,继续保温4-5h,聚合反应完成;降温至60~70℃,减压蒸馏脱除回收部分溶剂和未反应地单体,加入三乙胺中和,加入适量蒸馏水稀释后用氨水调节ph值至7~8,得固含量为40~50%的水溶性丙烯酸树脂降温至室温。

13.上述方案中,所述有机溶剂为正丁醇与异丙醇按(2-4):1的体积比形成的混合溶剂。

14.上述方案中,所述引发剂可选用偶氮二异丁腈(aibn)等。

15.优选地,所述水溶性丙烯酸树脂中甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸-2-乙基己酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸月桂酯、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸、丙烯酰胺和引发剂的质量比为(50~60):(40~50):(5~10):(2~8):(2~6):(2~6):(2~4):(2~4);按上述配比可以获得更好的涂层性能,涂层成膜性能更佳。

16.优选地,所述成膜助剂为丙二醇丙醚、丙二醇丁醚、乙二醇丁醚等醇醚类中的一种或两种搭配使用。

17.优选地,所述耐盐雾助剂为三聚磷酸铝与丙三醇形成的混合液,三聚磷酸铝与丙三醇的质量比为1:(4-6)。

18.优选地,所述流平剂为聚醚改性硅氧烷。

19.优选地,所述纳米氢氧化锆的粒径为5~10nm,其中zro2的含量为10~15%,晶相为单斜。

20.优选地,所述消泡剂为聚氧乙烯聚氧丙烯季戊四醇醚、聚氧乙烯聚氧丙醇胺醚、聚氧丙烯甘油醚、聚氧丙烯聚氧乙烯甘油醚、聚二甲基硅氧烷中的一种或多种。

21.本发明同时提供了上述适用于无取向硅钢极薄带表面涂覆的涂液制备方法,包括如下步骤:向反应容器内依次加入称取的水、水溶性丙烯树脂、成膜助剂、耐盐雾助剂、流平剂、纳米氢氧化锆,每完成添加一种组分后,搅拌15~30min,最后加入消泡剂,搅拌90~150min;待涂液配制完成后,静置20~30min,将涂液中残留颗粒过滤;得所述适用于无取向硅钢极薄带表面涂覆的涂液。

22.上述方案中,所述涂液的比重为1.00~1.15,优选为1.05~1.10。

23.本发明还公开了一种适用于无取向硅钢极薄带表面涂覆的涂液的使用方法包括如下步骤:

24.1)涂层涂覆;在无取向硅钢极薄带表面涂布上述方案所得涂液;

25.2)干燥固化;在涂层固化炉内鼓吹热空气流进行加热形成涂层,涂层固化要求钢板板温pmt为:220~260℃/20~80s,优选为230~250℃/30~60s。

26.优选的,所述涂布过程采用电驱动主动式三辊辊涂涂层机,主要由粘料辊、计量辊和涂覆辊组成一个涂层辊系,三辊(粘料辊、计量辊和涂覆辊)分别由单独的调速电机独立控制辊速,从而获得不同的辊速比;各辊之间以及涂覆辊与带钢之间,依靠蜗轮蜗杆和精密丝杆组成的间隙调整装置,调整各辊间的压力,并配合不同的辊速比调整,获得均匀的目标涂层厚度;涂层辊为聚氨酯胶辊,涂辊胶层硬度为80-85a;带钢上下表面通过支撑辊进行分开独立涂层涂覆。

27.上述方案中,所述涂层的涂覆膜厚为0.3~0.8μm,优选为0.3~0.6μm;

28.上述方案中,所述无取向硅钢极薄带是由含硅量2.5-3.5wt%的无取向硅钢热轧板经过一次常化酸洗、两次轧制和退火得到目标厚度为0.05~0.20mm的无取向硅钢极薄带,并且在涂层前必须保证极薄带表面清洁干燥、无异物。

29.与现有技术相比,本发明的有益效果在于:

30.1)本发明通过复配一定比例的软、硬单体,并引入含有不同长度侧链官能团的功能单体,通过调整支链的空间位阻,改善树脂交联网络结构,成功研发出一种针对无取向硅钢极薄带的水溶性丙烯树脂;该水溶性丙烯树脂粒径小、水溶性极佳,在机械稳定性、承受电解质能力及与各种添加助剂复配协同性能等方面均表现出比常规硅钢涂层乳液型丙烯酸树脂更强的综合性能;同时可进一步与醇醚类高沸点成膜助剂共同作用,在极薄带表面形成成膜质量极佳的薄涂层;

31.2)为改善常规乳液型丙烯酸树脂无取向硅钢涂层防锈性能不足等问题,本发明通过将三聚磷酸铝与丙三醇进行复配形成耐盐雾助剂,充分利用丙三醇兼具亲极性和亲非极性的特性,通过较强的渗透性清理掉钢板表面浮锈,同时利用三聚磷酸铝与钢板表面铁元素发生螯合反应,大大改善耐盐雾性能;

32.3)为进一步提高涂层成膜质量,向涂液中添加少量的无机纳米氢氧化锆,将其细小弥散地分布于涂层中,利用其高温固结粘接作用,适当提高涂层机械强度,帮助改善涂层抗划痕性能;而常规硅钢涂层乳液型丙烯酸树脂由于含有大量乳化剂,乳液体系受温度和酸碱度环境影响容易破乳,机械稳定性和承受电解质能力弱,无法通过添加纳米粒子来改善涂层性能。

附图说明

33.图1为本发明采用的电驱动主动式三辊辊涂涂层机的结构示意图;图中,1为计量辊,2为粘料辊,3为涂覆辊,4为转向辊。

具体实施方式

34.为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

35.以下实施例中,采用的成膜助剂由丙二醇丙醚与丙二醇丁醚按1:2的质量比组成;

36.耐盐雾助剂为三聚磷酸铝与丙三醇按1:5的质量比形成的混合液;

37.流平剂为烯丙基聚醚改性四硅氧烷表面活性剂,具体参考文献“杨百勤等,烯丙基聚醚改性四硅氧烷表面活性剂的表面活性和润湿性能,日用化学工业”制备。

38.纳米氢氧化锆由宣城晶瑞新材料有限公司提供,型号为vk-rj10,粒径为5~10nm,其中zro2的含量为10~15wt%,晶相为单斜;

39.消泡剂由聚氧乙烯聚氧丙烯季戊四醇醚与聚氧丙烯聚氧乙烯甘油醚按2.5:1的质量比复配使用。

40.以下实施例中,采用的无取向硅钢极薄带由武钢研究院中试工厂提供,由含硅量3.0wt%的无取向硅钢热轧板经过一次常化酸洗(常化工艺950~1000℃/90s)、两次轧制(一次轧制目标厚度0.335mm,二次轧制目标厚度0.10mm)和退火(退火工艺780~980℃/60s)得到目标厚度为0.10mm的无取向硅钢极薄带,并且在涂层前必须保证极薄带表面清洁干燥、无异物。

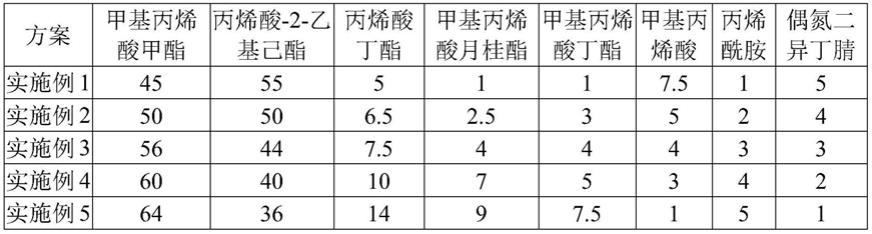

41.实施例1~5

42.实施例1~5所述适用于无取向硅钢极薄带表面涂覆的涂液由水溶性丙烯树脂、成膜助剂、耐盐雾助剂、流平剂、纳米氢氧化锆、消泡剂、去离子水按质量比100:(2~8):(1~3):(1~5):(0~1):(0.1~0.5):(70~130)组成,各实施例的具体配比见表1;

43.其中,采用的水溶性丙烯酸树脂由硬单体甲基丙烯酸甲酯、软单体丙烯酸-2-乙基己酯、功能单体丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸月桂酯、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸、交联单体丙烯酰胺、引发剂偶氮二异丁腈(aibn)为主要原料按质量比(45~65):(35~55):(5~15):(1~10):(1~8):(1~8):(1~5):(1~5)进行聚合而成,各实施例的具体配比见表2。

44.表1实施例1~5所述涂液的总体成分及配比表

45.组分实施例1实施例2实施例3实施例4实施例5水溶性丙烯树脂100100100100100成膜助剂2.14.05.56.87.5耐盐雾助剂1.01.52.32.73.0流平剂1.02.03.04.05.0纳米氢氧化锆0.00.20.40.50.7消泡剂0.10.20.30.40.5去离子水758595115125

46.表2水溶性丙烯酸成分及配比表

[0047][0048]

以上各表中,各成分的单位均为质量份,单位质量份同一表格中代表相同质量,在不同表格代表不同质量。

[0049]

实施例1~3所述适用于无取向硅钢极薄带表面涂覆的涂液制备方法,具体包括如下步骤:

[0050]

1)水溶性丙烯树脂制备步骤

[0051]

将50%体积的有机溶剂(正丁醇和异丙醇按1:2的体积比混匀)加入到带有搅拌器、冷凝回流装置、温度计和滴液漏斗的四口烧瓶中,升温至回流状态(90~100℃);将按表2称取的单体(硬单体甲基丙烯酸甲酯、软单体丙烯酸-2-乙基己酯、功能单体丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸月桂酯、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸、交联单体丙烯酰胺)、剩余的混合有机溶剂、称取的引发剂充分混合均匀,并通过液滴漏斗缓慢均匀地滴加到反应瓶中,约2h滴完,继续保温4h,聚合反应完成;降温至60~70℃,减压蒸馏脱除回收部分溶剂和未反应地单体,加入三乙胺中和,加入适量蒸馏水稀释后用氨水调节ph值至7~8,分别得到固含量为41%(实施例1)、40%(实施例1)、45%(实施例1)、47%(实施例1)、46%(实施例1)的水溶性丙烯树脂,降温至室温待用。

[0052]

2)涂液制备方法

[0053]

按表1所述配比要求,向反应容器内依次加入称取的去离子水、水溶性丙烯树脂、成膜助剂、耐盐雾助剂、流平剂、纳米氢氧化锆,每完成添加一种组分后,搅拌15~30min,最后加入消泡剂,搅拌90~150min;待涂液配制完成后,静置20~30min,将涂液中残留颗粒过滤。

[0054]

将所得涂液应用于对无取向硅钢极薄带进行表面处理,具体步骤包括:

[0055]

1)涂层涂覆:采用电驱动主动式三辊辊涂涂层机涂覆(结构示意图见图1),带钢上下表面通过支撑辊进行分开独立涂层涂覆,通过调整粘料辊、计量辊及涂覆辊辊速比及辊缝间隙,来控制涂层目标厚度;

[0056]

2)干燥固化:在涂层固化炉内鼓吹热空气流进行加热,具体按照表3所述工艺条件进行干燥固化,即在无取向硅钢极薄带形成对应涂层。

[0057]

对比例1

[0058]

一种镁盐涂液,采用原镁盐+纯丙烯酸树脂配方与本发明所述涂液进行对比,其中各组分及其所占重量份数为:氧化镁3份、铬酐16份、水80份、硼酸0.1份,丙烯酸乳液10份;采用的涂液、涂层固化工艺与实施例基本相同,具体工艺参数见表3。

[0059]

对比例2

[0060]

一种镁盐涂液,其制备方法与对比例1大致相同,不同之处采用实施例3中的水溶性丙烯酸树脂替换对比例1中的纯丙烯酸树脂,各组分及其所占重量份数为:氧化镁3份、铬

酐16份、水80份、硼酸0.1份,水溶性丙烯乳液10份,具体工艺参数见表3。

[0061]

对比例3

[0062]

一种用于无取向硅钢绝缘涂层,其制备方法与实施例3大致相同,不同之处在于将甲基丙烯酸月桂酯从水溶性丙烯酸树脂原料中去除,其余组分比例保持不变,具体工艺参数见表3。

[0063]

表3各实施例的涂层固化参数表

[0064][0065][0066]

对实施例1~5和对比例1~3所制备的涂液的涂敷性,带有对应绝缘涂层的无取向硅钢极薄带的涂层表面质量、层间电阻、光泽度及耐盐雾性能等性能进行测试,结果分别见表4。

[0067]

其中,采用的涂层测试方法如下:

[0068]

1)涂液涂覆适应性:肉眼判断涂液流平状态,涂覆过程是否缩孔等;

[0069]

2)肉眼判断涂层外观,包括涂层颜色、光亮及缺陷等;

[0070]

3)层间电阻:用层间电阻测试仪按照gb/t2522-2007测试;

[0071]

4)铅笔硬度:用台式铅笔硬度计按照gb/t6739-2006,采用三菱铅笔测试;

[0072]

5)光泽测试:用光泽度仪按照gb9754-2007测试;

[0073]

6)耐盐雾性能:按照gb2423.17-93中的方法进行耐中性盐雾性能测试;

[0074]

7)t弯:用圆柱弯曲试验仪按照gb/t13488-2006测试。

[0075]

表4实施例1~5和对比例1~3所得涂液和涂层性能测试结果

[0076][0077]

从表4中可以看出:通过实施例3得到涂层涂覆适应性和表面综合性能达到最优,相对于对比例1-3得到大大改善,达到涂层配方优化目的。

[0078]

上述实施例仅是为了清楚地说明所做的实例,而并非对实施方式的限制。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其他不同形式的变化或者变动,这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举,因此所引申的显而易见的变化或变动仍处于本发明创造的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1