一种分油槽式后桥壳体的制作方法

[0001]

本实用新型涉及一种减速器后桥壳体,特别是涉及一种分油槽式后桥壳体。

背景技术:

[0002]

后桥减速器是传动系统关键部件,其采用齿轮油对双曲面齿轮和轴承进行润滑冷却,但是搅油阻力会降低后桥传动效率。

[0003]

通过流体仿真分析及后桥效率台架试验发现:随着工作转速提高,齿轮搅油阻力矩消耗能量越大。现有后桥结构没有对齿轮油的流动进行疏导管控,工作时,齿轮油被从动锥齿轮两侧的轮齿面和螺栓搅动而带起,引起油面剧烈波动,消耗发动机传过来的能量,并转化成了齿轮油的动能和热能,导致后桥传动效率偏低。被动齿轮搅动整个油腔的齿轮油流动,使大量油液产生剧烈波动,由于齿轮油粘度偏高,在齿轮搅动过程中获得了大量动能,截留发动机动力。

技术实现要素:

[0004]

本实用新型是为了解决现有技术中的不足而完成的,本实用新型的目的是提供一种分油槽式后桥壳体,可减少搅油损失,提升后桥减速器效率,形成有序循环润滑系统,确保齿轮油的润滑效率和冷却效率。

[0005]

本实用新型的一种分油槽式后桥壳体,包括后桥下壳体、第一挡板和第二挡板,所述后桥下壳体的底部设有用于盛放齿轮油的后桥油槽,所述第一挡板和所述第二挡板间隔设于所述后桥油槽内并且两者分别与所述后桥下壳体的内壁固定连接,所述第一挡板的底部和所述第二挡板的底部均与所述后桥油槽的底部之间有间隙,从动锥齿轮可旋转设于所述第一挡板和所述第二挡板之间,所述第一挡板位于所述从动锥齿轮的齿面侧,所述第二挡板位于所述从动锥齿轮的另一侧,所述第一挡板的侧面和所述第二挡板的侧面均与所述从动锥齿轮的侧面之间留有间隔。

[0006]

本实用新型的一种分油槽式后桥壳体还可以是:

[0007]

所述第一挡板和所述第二挡板均与所述后桥下壳体焊接固定。

[0008]

所述第一挡板与所述从动锥齿轮之间的距等于或大于20mm。

[0009]

所述第二挡板与所述从动锥齿轮之间的间距等于或大于20mm。

[0010]

所述第一挡板的顶部的高度大于其安装位置处的所述后桥下壳体的顶部的高度。

[0011]

所述第一挡板包括一体成型的挡板上部和挡板下部,所述挡板下部的顶部与所述挡板上部的底部固定连接,所述挡板下部嵌设于所述后桥油槽中,所述挡板下部的两侧壁分别与所述后桥下壳体的内壁固定连接,所述挡板下部的底部与所述后桥油槽的底部之间留有间隙,所述挡板上部的底部的前后两侧分别与所述后桥下壳体的顶部的前后两侧相抵。

[0012]

本实用新型的一种分油槽式后桥壳体,包括后桥下壳体、第一挡板和第二挡板,所述后桥下壳体的底部设有用于盛放齿轮油的后桥油槽,所述第一挡板和所述第二挡板间隔

设于所述后桥油槽内并且两者分别与所述后桥下壳体的内壁固定连接,所述第一挡板的底部和所述第二挡板的底部均与所述后桥油槽的底部之间有间隙,从动锥齿轮可旋转设于所述第一挡板和所述第二挡板之间,所述第一挡板位于所述从动锥齿轮的齿面侧,所述第二挡板位于所述从动锥齿轮的另一侧,所述第一挡板的侧面和所述第二挡板的侧面均与所述从动锥齿轮的侧面之间留有间隔。这样,在后桥油槽内的从动锥齿轮的两侧各布置一块挡板(第一挡板和第二挡板),两块挡板与后桥下壳体的底部内壁之间留有间隙,从而形成底部连通的三个槽,齿轮油能够其中流动,确保齿轮油的润滑和冷却作用。后桥减速器工作时,从动锥齿轮运转,两挡板之间的齿轮油被从动锥齿轮搅动甩出,油面下降,因连通器原理,两块挡板外侧油面高的齿轮油可以通过底部间隙流到两挡板之间,被从动锥齿轮旋转甩出的齿轮油会飞溅流回,大部分会流到挡板外侧,保证挡板内侧的油面处于低位,从而形成有序循环润滑系统,确保了齿轮油的润滑效率和冷却效率。同时,与未加入挡板的现有技术相比,本结构设计可以消除齿轮转动对挡板外侧的齿轮油的搅动,齿轮搅动带起的油液量减少,油液获得的动能减小,齿轮动能的损失减小,从而减少了搅油损失,具体的可将搅油阻力矩降低30%,后桥减速器效率约提升4

‰

。相对于现有技术而言,本实用新型的一种分油槽式后桥壳体具有以下优点:可减少搅油损失,提升后桥减速器效率,形成有序循环润滑系统,确保齿轮油的润滑效率和冷却效率。

附图说明

[0013]

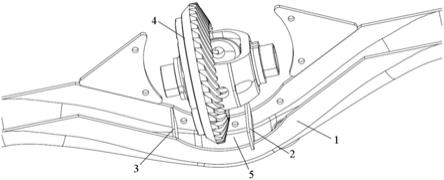

图1为本实用新型一种分油槽式后桥壳体的结构示意图一。

[0014]

图2为本实用新型一种分油槽式后桥壳体的结构示意图二。

[0015]

图3为本实用新型一种分油槽式后桥壳体的优化前后力矩对比图。

[0016]

图4为本实用新型一种分油槽式后桥壳体的边界层理论原理图。

[0017]

图号说明

[0018]1…

后桥下壳体

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ2…

第一挡板

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ3…

第二挡板

[0019]4…

从动锥齿轮

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ5…

后桥油槽

具体实施方式

[0020]

本实用新型中如有描述到方向(上、下、前、后、内、外)时,是以图 1中所示作为参考。下面结合图1至图4,对本实用新型的一种分油槽式后桥壳体作进一步详细说明。

[0021]

本实用新型的一种分油槽式后桥壳体,请参考图1至图4,包括后桥下壳体1、第一挡板2和第二挡板3,所述后桥下壳体1的底部设有用于盛放齿轮油的后桥油槽5,所述第一挡板2和所述第二挡板3间隔设于所述后桥油槽5内并且两者分别与所述后桥下壳体1固定连接,所述第一挡板2的底部和所述第二挡板3的底部均与所述后桥油槽5的底部之间有间隙,从动锥齿轮4可旋转设于所述第一挡板2和所述第二挡板3之间,所述第一挡板2 位于所述从动锥齿轮4的齿面侧,所述第二挡板3位于所述从动锥齿轮4的另一侧,所述第一挡板2的侧面和所述第二挡板3的侧面均与所述从动锥齿轮的侧面之间留有间隔。这样,在后桥油槽5内的从动锥齿轮4的两侧各布置一块挡板(第一挡板2和第二挡板3),两块挡板与后桥下壳体1的底部内壁之间留有间隙,从而形成底部连通的三个槽,齿轮油能够其中流动,确保齿轮油的润滑和冷却作用。后桥减速器工作时,从动锥齿轮4运转,两挡板之间的齿轮油被

从动锥齿轮4搅动甩出,油面下降,因连通器原理,两块挡板外侧油面高的齿轮油可以通过底部间隙流到两挡板之间,被从动锥齿轮 4旋转甩出的齿轮油会飞溅流回,大部分会流到挡板外侧,保证挡板内侧的油面处于低位,从而形成有序循环润滑系统,确保了齿轮油的润滑效率和冷却效率。同时,与未加入挡板的现有技术相比,本结构设计可以消除齿轮转动对挡板外侧的齿轮油的搅动,齿轮搅动带起的油液量减少,油液获得的动能减小,齿轮动能的损失减小,从而减少了搅油损失,具体的可将搅油阻力矩降低30%,后桥减速器效率约提升4

‰

。相对于现有技术而言,本实用新型的一种分油槽式后桥壳体具有以下优点:可减少搅油损失,提升后桥减速器效率,形成有序循环润滑系统,确保齿轮油的润滑效率和冷却效率。

[0022]

本实用新型的一种分油槽式后桥壳体,在前面描述的技术方案的基础上,请参考图1至图4,还可以是:所述第一挡板2和所述第二挡板3均与所述后桥下壳体1的内壁焊接固定。这样,两块挡板采用焊接方式固定在后桥下壳体1上,安装简单,无需额外的零件安装,减少零件数量,结构稳定。

[0023]

本实用新型的一种分油槽式后桥壳体,在前面描述的技术方案的基础上,请参考图1至图4,还可以是:所述第一挡板2与所述从动锥齿轮4之间的距等于或大于20mm。这样,第一挡板2布置时,尽可能靠近从动锥齿轮4,但需要保证20mm以上的安全距离。

[0024]

本实用新型的一种分油槽式后桥壳体,在前面描述的技术方案的基础上,请参考图1至图4,还可以是:所述第二挡板3与所述从动锥齿轮4之间的间距等于或大于20mm。这样,第二挡板3布置时,尽可能靠近从动锥齿轮4,但需要保证20mm以上的安全距离。

[0025]

本实用新型的一种分油槽式后桥壳体,在前面描述的技术方案的基础上,请参考图1至图4,还可以是:所述第一挡板2的顶部的高度大于其安装位置处的所述后桥下壳体1的顶部的高度。这样,由于从动锥齿轮4的齿轮面侧搅动起的齿轮油较多并且高度较高,将第一挡板2的高度设置较高,有利于挡住飞溅的齿轮油,防止齿轮油飞溅流回两挡板之间。在前面描述的技术方案的基础上,进一步优选的是,所述第一挡板2包括一体成型的挡板上部和挡板下部,所述挡板下部的顶部与所述挡板上部的底部固定连接,所述挡板下部嵌设于所述后桥油槽5中,所述挡板下部的两侧壁分别与所述后桥下壳体1的内壁固定连接,所述挡板下部的底部与所述后桥油槽5的底部之间留有间隙,所述挡板上部的底部的前后两侧分别与所述后桥下壳体1的顶部的前后两侧相抵。这样,第一挡板2设计为类似“t”形的形状,挡板下部嵌设在后桥油槽5中,挡板上部设置在后桥下壳体1顶部的上方,使第一档板的高度超出后桥下壳体1的高度,有利于挡住飞溅回的齿轮油,并且挡板上部的长度(前后方向)超过后桥油槽5的宽度(前后方向),进一步增加了第一挡板2的用于挡住飞溅回的齿轮油的挡板面积。

[0026]

优化前后力矩对比(n

·

m)(如图3中所示):

[0027][0028]

挡板的设置理论依据为边界层理论,具体如下:

[0029]

边界层:速度v流过静止的平板,流体边界粘附于平板上,在这个薄层内,流体的速度从平板处为零逐渐增加到最高速度v,这一薄层称为边界层,由平板面沿法向方向到速度为0.99v处的距离δ(x)定义为边界层厚度,如图4中所示。

[0030]

根据边界层理论:齿轮在搅动油液时,挡板与齿轮之间也会形成类似的边界层,当加入挡板后搅动的油液速度便会在挡板处减小至零,致使挡板外侧的油液不会被齿轮搅起。当齿轮运转,带动油液飞溅,与未加入挡板相比,齿轮搅动带起的油液量减少,油液获得的动能减小,齿轮动能的损失减小。从而减少了搅油损失。

[0031]

上述仅对本实用新型中的具体实施例加以说明,但并不能作为本实用新型的保护范围,凡是依据本实用新型中的设计精神所作出的等效变化或修饰,均应认为落入本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1