低扁平比摩托车用充气轮胎的制作方法

1.本实用新型涉及轮胎的技术领域,特别是指一种低扁平比摩托车用充气轮胎。

背景技术:

2.随着公路及街道路面的不断变好,追求驾驶两轮摩托车乐趣的人们也越来越多,特别是街跑两用摩托车,因其车型酷炫,骑乘速度感强,已慢慢进入人们的生活中,由于低扁平比的摩托车轮胎重心低,高速行驶稳定性佳,现有街跑两用摩托车大部分配套低扁平比的斜交轮胎(如图1所示),但是低扁平比的斜交轮胎由于结构和轮廓的原因易导致胎肩10及胎边上半部11处会囤积较厚的胶料,尤其是装配在摩托车后轮时,当轮胎在负载下且高速行驶时,由于胎肩10及胎边上半部11的胶料厚度太厚,重量重,散热差,易导致胎边屈挠点下移至胎体卷上部13(如图1箭头所示),从而导致各胎体层14之间摩擦剪切,影响轮胎耐久性,且胎侧部囤积过多胶料轮胎整体偏重,使摩托车在行驶时较为笨重且缓冲性能差,舒适性和操控性也不佳。另由于屈挠点位置下移和胎边高度较矮易导致胎边屈挠时会与轮辋凸缘碰撞干涉,进一步影响了轮胎的耐久性。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的在于提供一种可确保轮胎耐久性能和过弯稳定性的同时有效提升轮胎行驶舒适性能及操控性能的低扁平比摩托车用充气轮胎。

4.为了达成上述目的,本实用新型的解决方案是:

5.一种低扁平比摩托车充气轮胎,包含胎面部、胎体部、内面部、胎侧部和胎圈部,胎体部的胎体帘纱层绕过胎圈部至胎侧部形成卷上部;摩托车充气轮胎的扁平比为70%以下,将胎侧部分为上胎侧部和下胎侧部两部分,其中上胎侧部配置高耐疲劳性的胶料,并设置凹入部,凹入部位于所述卷上部的末端到胎肩处之间,使屈挠位置集中在上胎侧部的凹入部位置,且凹入部的设计去除了上胎侧部多余的胶料,使摩托车在行驶时更为轻快,提升轮胎舒适性和操控性,另下胎侧部配置高支撑性的胶料,可起支撑作用,且胎侧部的上胎侧部的胶料硬度比下胎侧部的胶料硬度低,当轮胎在负载且高速行驶时,具有一定的缓冲性能,且避免下胎侧部屈挠时与轮辋的轮缘碰撞干涉以破坏胎体,有效提高轮胎的耐久性能。

6.进一步,所述胎侧部的上胎侧部的胶料硬度为40邵尔a~60邵尔a,若上胎侧部的胶料硬度过小,影响轮胎的高速操控稳定性,若上胎侧部的胶料硬度过大,影响胶料的耐疲劳性,下胎侧部的胶料硬度设置在55邵尔a~75邵尔a,若下胎侧部的胶料硬度过小,影响轮胎的耐久性,若下胎侧部的胶料硬度过大,影响轮胎的舒适性,且上胎侧部的胶料的硬度与下胎侧部的胶料硬度优选相差10邵尔a~20邵尔a,可进一步使屈挠位置控制在凹入部内,并且耐疲劳的胶料可减少凹入部因重复屈挠变形而产生龟裂,进一步提升轮胎耐久性。

7.进一步,凹入部沿轮胎的圆周方向延伸形成一个整圆周;凹入部的半径方向的宽度与胎侧部的半径方向宽度的比值为20%~40%,若凹入部的半径方向的宽度与胎侧部的半径方向宽度的比值过小,则无法有效降低轮胎的重量,缓冲性能差,轮胎舒适性和操控性

不佳;若凹入部的半径方向的宽度与胎侧部的半径方向宽度的比值过大,则胎边刚性较弱,过弯支撑性不佳,影响过弯操控性,且容易破坏胎体,进一步影响轮胎耐久性能。

8.进一步,所述凹入部优选为轮胎半径方向的两端浅中间深的凹弧状设计,确保轮胎过弯操控性,所述凹入部的底部到内面部的内侧的最近距离与胎侧部中点的位置到内面部的内侧的最近距离的比值为70%~90%,如此设置可将轮胎在负载下行驶时的屈挠位置集中在凹入部,而且该位置避开了卷上部,避免屈挠点下移至卷上部,导致各胎体部之间摩擦剪切,从而影响轮胎操控性和耐久性能。

9.进一步,为降低因屈挠变形产生的热量,所述凹入部设置有3~5条从凹入部底面凸起的花纹。

10.进一步,所述凹入部底部凸起的花纹为条形花纹,凸起的条形花纹在轮胎径向上均匀间隔分布且相互平行并沿圆周方向延伸形成一个整圆周,亦可整圆周等分间隔分布,凸起的条形花纹可在轮胎负载下行驶时,随着凹入部的屈挠而压缩,从而使空气顺着凸起的条形花纹之间的间隙排出,可带走轮胎的热量,进一步提升轮胎的耐久性。

11.优选地,凸起的条形花纹的高度为1mm~5mm,若凸起的条形花纹高度设置太小,则无法起到散热的效果,影响轮胎耐久性,若凸起的条形花纹高度太大,则会增加轮胎重量,无法有效屈挠变形,影响轮胎舒适性和操控性,两个凸起的条形花纹之间的间隙为1mm~3mm,若两个凸起的条形花纹之间的间隙太小,则会增加轮胎重量,也无法有效屈挠变形,影响舒适性和操控性,若两个凸起的条形花纹之间的间隙太大,则无法达到散热效果,影响轮胎耐久性。

附图说明

12.图1为现有低扁平比充气轮胎断面轮廓结构示意图。

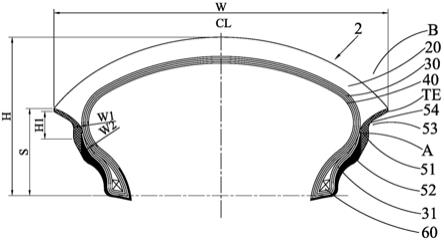

13.图2为本实用新型之充气轮胎断面轮廓结构的实施例一示意图。

14.图3为本实用新型之充气轮胎断面轮廓结构的实施例二示意图。

15.图4为图3中的b处局部放大示意图。

16.图5为本实用新型充气轮胎胎肩散热花纹在行驶过程中的散热原理示意图。

具体实施方式

17.为了进一步解释本实用新型的技术方案,下面通过具体实施例来对本实用新型进行详细阐述。

18.如图2至图5所示,本实用新型揭示了一种低扁平比摩托车充气轮胎,图中所示横向为轮胎轴向,垂直于轮胎断面为轮胎周向,纵向为轮胎径向,cl为胎面中心线,靠近胎面中心线cl的一侧为内侧,远离胎面中心线cl的一侧为外侧。

19.实施例一:

20.如图2所示,本实用新型低扁平比摩托车充气轮胎2包含胎面部20、胎体部30、内面部40、胎侧部50和胎圈部60,胎体部30的胎体帘纱层绕过胎圈部60至胎侧部50形成卷上部31;低扁平比摩托车充气轮胎2的扁平比(轮胎断面高度h/轮胎断面宽度wx100%)为70%以下,将胎侧部50分为上胎侧部51和下胎侧部52两部分,其中上胎侧部51配置高耐疲劳性的胶料,并设置凹入部53,在卷上部31的末端a到胎肩处te之间设置一个凹入部53,使屈挠位

置集中在上胎侧部51的凹入部53位置,且凹入部53的设计去除了上胎侧部51多余的胶料,使摩托车在行驶时更为轻快,提升轮胎舒适性和操控性。另下胎侧部52配置高支撑性的胶料,可起支撑作用,且胎侧部50的上胎侧部51的胶料硬度比下胎侧部52的胶料硬度低,当轮胎在负载且高速行驶时,具有一定的缓冲性能,且避免下胎侧部52屈挠时与轮辋的轮缘碰撞干涉以破坏胎体,有效提高轮胎的耐久性能。优选地,将胎侧部50的上胎侧部51的胶料硬度设置在40邵尔a~60邵尔a,若上胎侧部51的胶料硬度过小,影响轮胎的高速操控稳定性,若上胎侧部的胶料硬度过大,影响胶料的耐疲劳性,下胎侧部52的胶料硬度设置在55邵尔a~75邵尔a,若下胎侧部52的胶料硬度过小,影响轮胎的耐久性,若下胎侧部的胶料硬度过大,影响轮胎的舒适性,且上胎侧部51的胶料的硬度与下胎侧部52的胶料硬度优选相差10邵尔a~20邵尔a,可进一步使屈挠位置控制在凹入部53内,并且耐疲劳的胶料可减少凹入部53因重复屈挠变形而产生龟裂,进一步提升轮胎耐久性。

21.优选地,凹入部53沿轮胎的圆周方向延伸形成一个整圆周;凹入部53的半径方向的宽度h1与胎侧部50的半径方向宽度s的比值为20%~40%,若凹入部53的半径方向的宽度h1与胎侧部50的半径方向宽度s的比值过小,则无法有效降低轮胎的重量,缓冲性能差,轮胎舒适性和操控性不佳。若凹入部53的半径方向的宽度h1与胎侧部50的半径方向宽度s的比值过大,则胎边刚性较弱,过弯支撑性不佳,影响过弯操控性,且容易破坏胎体,进一步影响轮胎耐久性能。

22.所示凹入部53优选为轮胎半径方向的两端浅中间深的凹弧状设计,进一步确保轮胎过弯操控性,其中凹入部53的底部54到内面部40的内侧的最近距离w1与胎侧部50中点的位置到内面部40的内侧的最近距离w2的比值为70%~90%,如此设置可将轮胎在负载下行驶时的屈挠位置集中在凹入部53,而且该位置避开了卷上部31,避免屈挠点下移至卷上部31,导致各胎体部30之间摩擦剪切,从而影响轮胎操控性和耐久性能。

23.实施例二:

24.如图3、4、5所示,本实施例的胎体结构与实施例一一致,在此不再赘述,进一步地为降低因屈挠变形产生的热量,所述凹入部53设置有3~5条从凹入部53底面54凸起的花纹55,优选为条形花纹,凸起的条形花纹55在轮胎径向上均匀间隔分布且相互平行并沿圆周方向延伸形成一个整圆周,亦可整圆周等分间隔分布,凸起的条形花纹55可在轮胎负载下行驶时,随着凹入部53的屈挠而压缩,从而使空气顺着凸起的条形花纹55之间的间隙排出,可带走轮胎的热量,进一步提升轮胎的耐久性。

25.优选地,凸起的条形花纹55的高度w3为1mm~5mm,若凸起的条形花纹高度w3设置太小,则无法起到散热的效果,影响轮胎耐久性,若凸起的条形花纹高度w3太大,则会增加轮胎重量,无法有效屈挠变形,影响轮胎舒适性和操控性,两个凸起的条形花纹55之间的间隙w4为1mm~3mm,若两个凸起的条形花纹55之间的间隙w4太小,则会增加轮胎重量,也无法有效屈挠变形,影响舒适性和操控性,若两个凸起的条形花纹55之间的间隙w5太大,则无法达到散热效果,影响轮胎耐久性。

26.试制150/60

‑

17的本实用新型轮胎,装在cb150r摩托车的后轮,填充200kpa的内压,在公路路面行驶时,通过驾驶员的实车测试对轮胎的操控稳定性、舒适性和过弯稳定性进行评价,依gb518

‑

2007耐久试验法对耐久性能进行台上测试评价,对比现有技术、实施例一及实施例二,如表1所示。

27.表1为现有技术、实施例一、实施例二轮胎各项性能对照表

28.项目现有技术实施例一实施例二操控稳定性100110110舒适性100110110耐久性100100105过弯稳定性100100100

29.由表1可知,实施例一、实施例二的操控性能、舒适性和耐久性均比现有技术的性能优异。以指数100为基准,数值越大性能越好。

30.上述实施例和图式并非限定本实用新型的产品形态和式样,任何所属技术领域的普通技术人员对其所做的适当变化或修饰,皆应视为不脱离本实用新型的专利范畴。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1