一种越野赛用充气轮胎的制作方法

1.本发明涉及充气轮胎的领域,具体涉及一种越野赛用充气轮胎。

背景技术:

2.现有的越野赛车辆需要具备良好的牵引性能和驱动性能,为满足其性能需求,目前与之配套的越野赛用充气轮胎通常是在轮胎的胎面设置块状花纹,以增加轮胎与接触面的抓着能力;块状花纹之间形成轴向和周向的花纹沟槽,以充分进行排水排泥;在轮胎的侧壁设置块状侧壁花纹,避免轮胎在行驶过程中侧壁被尖锐物刺扎或者划伤。但由于越野赛车辆行驶的路况较为复杂,对攀爬和越障能力的要求较高,越野赛用充气轮胎通常需要在低风压甚至是零风压下行驶。现有的越野赛用充气轮胎在低风压下易出现因胎体支撑性不足发生轮胎脱圈现象,进而影响轮胎的耐久性能。

3.公开号为cn109352344a的专利公开了一种充气轮胎,其充气轮胎在胎侧部的外表面沿轮胎周向并列设置有多个向轮胎轴向外侧隆起的突出部,旨在通过设置突出部及在突出部上设置多个凹部以提高轮胎胎侧部的耐久性能和在泥泞等地行驶时的驱动力,但该轮胎侧壁上设置的突出部无法在轮胎处于低风压甚至零风压时实现有效支撑轮胎持久行驶。

4.公开号为cn212499749u的专利公开了一种充气轮胎,其胎面和胎侧一体成型,胎面设置有两组第一花纹块组,第一花纹块组包括多个第一花纹块,多个第一花纹块与胎面一体成型,旨在使充气轮胎具有良好的泥泞前进稳定性能的效果。该充气轮胎还在第一花纹块组靠近胎侧的一侧设置有第二花纹块,第二花纹块朝向胎侧的一侧开设有第一花纹槽和第二花纹槽,但该设计会弱化花纹刚性,导致轮胎在低风压下的侧壁支撑性和耐久性能受到影响。

5.公开号为us008434534b2的专利公开了一种具有侧壁保护块的充气轮胎,该充气轮胎适用于越野轮胎,其胎壁具有花纹块,以增加侧壁厚度,保护侧壁免受碎屑刺扎;侧壁花纹块具有倾斜表面,以保护侧壁被尖锐物抓取或撕裂;侧壁花纹块具有抓取车辙边缘的表面,以同轴且交叠的方式布置于轮胎侧壁,以便当轮胎在零风压时提供良好的牵引性能和合理的侧壁重量分配。但该侧壁花纹块与胎面花纹之间的联动性不足,对于轮胎在低风压行驶的侧壁支撑性和耐久行驶性能仍有很大的改善空间。

6.因此,研究出一种满足越野性能,同时又能够提升低风压行驶下的牵引性能和耐久性能的越野赛用充气轮胎是本发明研究和改进的目的。

技术实现要素:

7.针对上述问题,本发明提供一种越野赛用充气轮胎,通过在胎面部设置有中心区域花纹和肩部花纹,对肩部花纹的结构进行优化设计,从而兼顾越野赛用充气轮胎越野性能的同时提升低风压行驶下的牵引性能和耐久性能。

8.本发明的技术方案是:

9.一种越野赛用充气轮胎,包括轮胎本体,所述轮胎本体包括胎面部、胎肩部、胎侧

部、胎圈部和胎体部,所述胎面部设置有中心区域花纹和肩部花纹;

10.所述肩部花纹由肩部双花纹沿轮胎周向间隔布置形成,所述肩部双花纹包括主肩部花纹和次肩部花纹,所述主肩部花纹和次肩部花纹沿轮胎周向间隔布置形成肩部主槽,所述主肩部花纹和次肩部花纹均自胎面部延伸至胎侧部;

11.所述主肩部花纹包括主胎面接地区段、主肩部联动区段和主侧壁支撑区段,所述主肩部联动区段的一侧与主胎面接地区段相连,另一侧与主侧壁支撑区段相连,所述主侧壁支撑区段自胎肩部经由轮胎断面水平基准线延伸至胎侧部终止,所述主侧壁支撑区段的厚度自主肩部联动区段和主侧壁支撑区段的分界线至胎侧部的方向逐渐递减;

12.所述次肩部花纹包括次胎面接地区段、次肩部联动区段和次侧壁支撑区段,所述次肩部联动区段的一侧与次胎面接地区段相连,另一侧与次侧壁支撑区段相连,所述次侧壁支撑区段自胎肩部经由轮胎断面水平基准线延伸至胎侧部终止,所述次侧壁支撑区段的厚度自次肩部联动区段和次侧壁支撑区段的分界线至胎侧部的方向逐渐递减;

13.从轮胎断面方向观察,构成所述肩部双花纹的主肩部花纹和次肩部花纹的肩部联动区段和侧壁支撑区段的轮廓面不重叠。

14.进一步地,所述主胎面接地区段和主肩部联动区段的分界线设置在轮胎断面竖直边缘基准线的轴向内侧,所述次胎面接地区段和次肩部联动区段的分界线设置在轮胎断面竖直边缘基准线的轴向外侧。

15.进一步地,所述主胎面接地区段和主肩部联动区段的分界线设置在轮胎断面竖直边缘基准线的轴向外侧,所述次胎面接地区段和次肩部联动区段的分界线设置在轮胎断面竖直边缘基准线的轴向内侧。

16.进一步地,所述主胎面接地区段和主肩部联动区段的分界线设置在轮胎断面竖直边缘基准线的轴向外侧,所述次胎面接地区段和次肩部联动区段的分界线设置在轮胎断面竖直边缘基准线的轴向外侧;

17.所述主肩部联动区段和主侧壁支撑区段的分界线到同侧轮胎断面竖直边缘基准线的轴向距离与次肩部联动区段和次侧壁支撑区段的分界线到同侧轮胎断面竖直边缘基准线的轴向距离相等。

18.进一步地,所述主肩部花纹径向轮廓轴向上距离轮胎中心平面最远端点与次肩部花纹径向轮廓轴向上距离轮胎中心平面最远端点之间的轴向距离为10.0mm~18.0mm。

19.进一步地,所述主胎面接地区段和主肩部联动区段的分界线到同侧轮胎断面竖直边缘基准线的轴向距离为轮胎断面宽度的4.0%~12.0%,所述次胎面接地区段和次肩部联动区段的分界线到同侧轮胎断面竖直边缘基准线的轴向距离为轮胎断面宽度的10.0%~17.0%。

20.进一步地,所述主肩部花纹径向轮廓上轴向距离轮胎中心平面最远端点到胎体部的径向外轮廓的最短距离与主侧壁支撑区段径向轮廓上轴向距离轮胎中心平面最远端点到胎体部的径向外轮廓的最短距离的比值为(2.5~7.0):1;

21.所述次肩部花纹径向轮廓上轴向距离轮胎中心平面最远端点到胎体部的径向外轮廓的最短距离与次侧壁支撑区段径向轮廓上轴向距离轮胎中心平面最远端点与胎体部的径向外轮廓的最短距离的比值为(5.0~8.5):1。

22.进一步地,所述主侧壁支撑区段的一侧周向轮廓设置有具有多个曲面轮廓的主一

尖部,所述次侧壁支撑区段的一侧周向轮廓设置有具有多个曲面轮廓的次一尖部,所述主一尖部和次一尖部在胎侧部周向外侧的弯曲朝向一致。

23.进一步地,所述主一尖部布置有主缺口部,所述主缺口部的缺口深度为所在胎侧部厚度的15%~60%;所述次一尖部布置有次缺口部,所述次缺口部的缺口深度为所在胎侧部厚度的15%~60%。

24.进一步地,所述主侧壁支撑区段设置主一尖部的周向轮廓一侧设置有具有多个曲面轮廓的主二尖部,所述次侧壁支撑区段设置次一尖部的周向轮廓一侧设置有具有多个曲面轮廓的次二尖部,所述主二尖部和次二尖部在胎侧部周向外侧的弯曲朝向一致;

25.所述主二尖部上设置有主阶梯部,所述主阶梯部的阶梯深度为所在胎侧部厚度的15%~60%,所述次二尖部上设置有次阶梯部,所述次阶梯部的阶梯深度为所在胎侧部厚度的15%~60%。

26.本发明的有益效果是:

27.(1)本发明提供的越野赛用充气轮胎在胎面部设置有中心区域花纹和肩部花纹,肩部花纹由主肩部花纹和次肩部花纹组成的肩部双花纹沿轮胎周向间隔布置形成。主肩部花纹和次肩部花纹均自胎面部延伸至胎侧部,主肩部花纹包括主胎面接地区段、主肩部联动区段和主侧壁支撑区段,次肩部花纹包括次胎面接地区段、次肩部联动区段和次侧壁支撑区段。肩部联动区段将胎面接地区段和侧壁支撑区段连接,使得肩部联动区段能够为肩部花纹提供稳定的支撑作用。当轮胎在低风压甚至零风压下行驶时,侧壁支撑区段对胎侧部的支撑作用在肩部联动区段的联动效应下得到加强,避免胎侧部在低压或是失压下发生坍塌而出现轮辋脱圈,从而提升轮胎在低压或者失压下的耐久性能。

28.(2)主肩部联动区段的径向轮廓到轮胎中心平面的轴向距离不大于次肩部联动区段的径向轮廓到轮胎中心平面的轴向距离,主侧壁支撑区段的径向轮廓到轮胎中心平面的轴向距离不大于次侧壁支撑区段的径向轮廓到轮胎中心平面的轴向距离,即从轮胎的断面方向观察,构成肩部双花纹的主肩部花纹和次肩部花纹的肩部联动区段和侧壁支撑区段轮廓不重叠,在轮胎断面方向上形成具有错落有致的轮廓面,从而提升肩部双花纹在软土、淤泥、岩石等不同路况下的抓着能力,从而提升轮胎的牵引性能。

29.(3)主侧壁支撑区段自胎肩部经由轮胎断面水平基准线延伸至胎侧部终止,其厚度自主肩部联动区段和主侧壁支撑区段的分界线至胎侧部的方向逐渐递减;次侧壁支撑区段自胎肩部经由轮胎断面水平基准线延伸至胎侧部终止,其厚度自次肩部联动区段和次侧壁支撑区段的分界线至胎侧部的方向逐渐递减,从而在轮胎的胎侧部形成双侧壁,能够从不同方位对障碍物进行抓取,提升轮胎在低风压下行驶时胎侧部的牵引性能。

30.(4)主胎面接地区段和主肩部联动区段的分界线、次胎面接地区段和次肩部联动区段的分界线分别设置在轮胎断面竖直边缘基准线的轴向两侧,或主胎面接地区段和主肩部联动区段的分界线、次胎面接地区段和次肩部联动区段的分界线均设置在轮胎断面竖直边缘基准线的轴向外侧,从而增加肩部双花纹的边缘效应,从而提升轮胎在低风压下的牵引性能。

31.(5)主侧壁支撑区段和次侧壁支撑区段的周向轮廓设置有具有多个曲面轮廓的尖部,尖部设置有缺口部或阶梯部,使得轮胎在低风压下行驶时尖部能够有效切入车辙、泥泞等并顺势沿尖部曲面轮廓甩出障碍物,提升轮胎低风压行驶时的牵引性能和轮胎的自洁

性。

附图说明

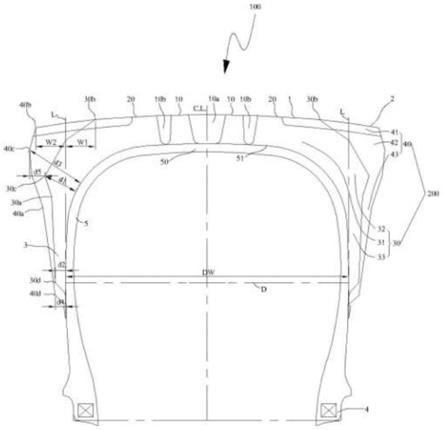

32.图1为本发明实施例一的轮胎断面示意图。

33.图2为本发明实施例一的肩部花纹之立体结构局部示意图。

34.图3为本发明实施例一的肩部花纹之侧视结构局部示意图。

35.图4为本发明实施例二的轮胎断面局部示意图。

36.图5为本发明实施例二的肩部花纹之侧视结构局部示意图。

37.图6为图5中a

‑

a’剖视结构示意图。

38.图7为图6中b

‑

b’剖视结构示意图。

具体实施方式

39.为了更清晰地描述本发明,首先对轮胎的方位做定义:c.l.表示轮胎中心平面,靠近轮胎中心平面c.l.表示内侧,远离轮胎中心平面c.l.表示外侧;d表示轮胎断面水平基准线,靠近轮胎断面水平基准线d表示内侧,远离轮胎断面水平基准线d表示外侧;l表示轮胎断面竖直边缘基准线,靠近轮胎断面竖直边缘基准线l表示内侧,远离轮胎断面竖直边缘基准线l表示外侧;下文中图1和图4的竖直方向对应为轮胎径向,水平方向对应为轮胎轴向,垂直于纸面方向对应为轮胎周向。

40.实施例1

41.图1

‑

图3展示了本发明实施例一的轮胎结构示意图。一种越野赛用充气轮胎,包括轮胎本体100,轮胎本体100包括胎面部1、胎肩部2、胎侧部3、胎圈部4和胎体部5,胎体部5包括帘布层50,帘布层50的端部绕过胎圈部4并向外翻卷。胎面部1设置有中心区域花纹10和肩部花纹20,中心区域花纹10在轮胎中心平面c.l.两侧间隔对称布置形成中心主槽10a,肩部花纹20设置在中心区域花纹10的轴向外侧,肩部花纹20与中心区域花纹10间隔布置形成中心侧槽10b,中心主槽10a和中心侧槽10b沿着轮胎周向延伸。在本实施例中,中心区域花纹10按已知的越野赛用充气轮胎中心区域设计,布置为块状花纹,块状花纹在周向上间隔布置并沿轮胎周向延伸而形成。

42.肩部花纹20由肩部双花纹200沿轮胎周向间隔布置形成,肩部双花纹200由主肩部花纹30和次肩部花纹40构成,主肩部花纹30和次肩部花纹40沿轮胎周向间隔布置形成肩部主槽20a。肩部主槽20a为轮胎排水排泥等提供了必要通道,从而提升轮胎的牵引性能。

43.越野赛用充气轮胎通常在低风压甚至在零风压状态下行驶,且行驶路况复杂,为提升越野赛用充气轮胎在越障、攀爬、急转等状态下频繁切换时的通过性,主肩部花纹30设置为由主胎面接地区段31、主肩部联动区段32和主侧壁支撑区段33组成的整体花纹条块,自胎面部1延伸至胎侧部3。其中,主肩部联动区段32的一侧与主侧壁支撑区段33相连,分界线为主一分界线30a;另一侧与主胎面接地区段31相连,分界线为主二分界线30b。主胎面接地区段31能够使胎面部1更加贴地以提升胎面部1的包覆性能;主肩部联动区段32同时连接主胎面接地区段31和主侧壁支撑区段33,为主肩部花纹30提供支撑作用,降低了轮胎在低风压行驶时对胎肩部2的剪切,强化主肩部花纹30在低风压甚至零风压下的花纹整体刚性,提升主肩部花纹30的行驶耐久性能;主侧壁支撑区段33能够使胎侧部3保持挺立而避免因

低风压或者失压而立即塌陷。同样地,次肩部花纹40设置为由次胎面接地区段41、次肩部联动区段42和次侧壁支撑区段43组成的整体花纹条块,自胎面部1延伸至胎侧部3。其中,次肩部联动区段42的一侧与次侧壁支撑区段43相连,分界线为次一分界线40a;另一侧与次胎面接地区段41相连,分界线为次二分界线40b。次侧壁支撑区段43能够使胎侧部3保持挺立而不会因失压而立即塌陷;次胎面接地区段41能够使胎面部1更加贴地以提升胎面部1的包覆性能;次肩部联动区段42同时连接次胎面接地区段41和次侧壁支撑区段43,为次肩部花纹40提供支撑作用,降低了轮胎在低风压行驶时对胎肩部2的剪切,强化次肩部花纹40在低风压甚至零风压下的花纹整体刚性,提升次肩部花纹40的行驶耐久性能。

44.由主肩部花纹30和次肩部花纹40构成的肩部双花纹200,其主肩部联动区段32的径向轮廓到轮胎中心平面c.l.的轴向距离小于次肩部联动区段42的径向轮廓到轮胎中心平面c.l.的轴向距离,主侧壁支撑区段33的径向轮廓到轮胎中心平面c.l.的轴向距离小于次侧壁支撑区段43的径向轮廓到轮胎中心平面c.l.的轴向距离,即从轮胎的断面方向观察,构成肩部双花纹200的主肩部花纹30和次肩部花纹40的轮廓面不重叠。在轮胎断面方面上形成错落有致的轮廓样式,能够强化肩部双花纹200在软土、淤泥、岩石等不同路况下的抓着能力,从而提升轮胎的牵引性能,且当轮胎陷入淤泥车辙或者崎岖不平的岩地碎石时,肩部双花纹200的双花纹构造能够从不同方位对障碍物进行抓取,提升轮胎跨越障碍的能力。

45.主侧壁支撑区段33自胎肩部2经由轮胎断面水平基准线d延伸至胎侧部3终止且其厚度自主一分界线30a至胎侧部3的方向逐渐递减,次侧壁支撑区段43自胎肩部2经由轮胎断面水平基准线d延伸至胎侧部3终止且其厚度自次一分界线40a至胎侧部3的方向逐渐递减。由于轮胎断面水平基准线d的附近区域是轮胎在负载下胎侧部3中形变最大的区域,而肩部双花纹200的主侧壁支撑区段33和次侧壁支撑区段43越过轮胎断面水平基准线d,使得轮胎在低风压行驶时胎侧部3形变减缓发生。主肩部花纹30径向轮廓轴向上距离轮胎中心平面c.l.最远的主一端点30c到胎体部5的径向外轮廓51的最短距离d1与主侧壁支撑区段33径向轮廓上轴向距离轮胎中心平面c.l.最远的主二端点30d到胎体部5的径向外轮廓51的最短距离d2的比值设置为(2.5~7.0):1。次肩部花纹40径向轮廓上轴向距离轮胎中心平面c.l.最远的次一端点40c到胎体部5的径向外轮廓51的最短距离d3与次侧壁支撑区段43径向轮廓上轴向距离轮胎中心平面c.l.最远的次二端点40d到胎体部5的径向外轮廓51的最短距离d4的比值设置为(5.0~8.5):1。在本实施例中,最短距离d1与最短距离d2的比值设置为3.4:1,最短距离d3与最短距离d4的比值设置5.9:1,如此设置能够确保主肩部花纹30和次肩部花纹40能够形成具有错落阶差的双侧壁,主肩部联动区段32和主侧壁支撑区段33、次肩部联动区段42和次侧壁支撑区段43的联动支撑下保持轮胎的侧壁支撑性,降低轮胎脱圈的风险,从而确保轮胎低风压下的耐久性能。主肩部花纹30上的主一端点30c与次肩部花纹40上的次一端点40c之间的轴向距离d5设置为10.0mm~18.0mm。在本实施例中,轴向距离d5设置为15.0mm。若轴向距离d5设置太小,肩部双花纹200的断面轮廓面不够错落有致,致使轮胎在不同路况下的抓取能力不佳而影响其牵引性能;若轴向距离d5设置太大,则主肩部花纹30和次肩部花纹40的花纹刚性差异过大,会增加肩部双花纹200发生根裂的风险,反而影响轮胎的耐久性能。

46.主二分界线30b到同侧轮胎断面竖直边缘基准线l的轴向距离w1设置为轮胎断面

宽度dw的4.0%~12.0%,次二分界线40b到同侧轮胎断面竖直边缘基准线l的轴向距离w2设置为轮胎断面宽度dw的10.0%~17.0%。在本实施例中,轴向距离w1设置为轮胎断面宽度dw的10.4%,轴向距离w2设置为轮胎断面宽度dw的10.7%,且主二分界线30b设置在轮胎断面竖直边缘基准线l的轴向内侧,次二分界线40b设置在轮胎断面竖直边缘基准线l的轴向外侧。如此设置,能够使主肩部花纹30中的主胎面接地区段31和次肩部花纹40中的次胎面接地区段41的贴地区域形成落差而增加肩部双花纹200的边缘效应,提升轮胎在低风压或者零风压下行驶的牵引性能;主肩部花纹30中的主肩部联动区段32和次肩部花纹40中的次肩部联动区段42也形成合理的花纹刚性阶差,避免肩部双花纹200发生根裂,从而提升轮胎的耐久性能。

47.当然,图1所展示的是主二分界线30b设置在轮胎断面竖直边缘基准线l的轴向内侧,次二分界线40b设置在轮胎断面竖直边缘基准线l的轴向外侧;也可以是主二分界线30b设置在轮胎断面竖直边缘基准线l的轴向外侧,次二分界线40b设置在轮胎断面竖直边缘基准线l的轴向内侧。由于此实施方式涉及的尺寸等布置方式与上述实施例一,故不再赘述。

48.实施例二

49.如图4

‑

图5所示,本实施例与实施例一的不同之处在于,在本实施例中,主胎面接地区段31与主肩部联动区段32的主二分界线30b、次胎面接地区段41与次肩部联动区段42的次二分界线40b均设置在轮胎断面竖直边缘基准线l的轴向外侧,且主二分界线30b设置在次二分界线40b的轴向内侧。主二分界线30b到同侧轮胎断面竖直边缘基准线l的轴向距离w1设置为轮胎断面宽度dw的4.2%,次二分界线40b到同侧轮胎断面竖直边缘基准线l的轴向距离w2设置为轮胎断面宽度dw的16.3%。主肩部联动区段32和次肩部联动区段42为肩部双花纹200能够提供更稳重的支撑区域,增加轮胎的贴地面积,且在胎面部1形成错落轮廓而增加肩部双花纹200的边缘效应,提升轮胎在低风压下行驶的牵引性能。当轮胎在低风压甚至零风压下行驶时,主肩部联动区段32和主侧壁支撑区段33、次肩部联动区段42和次侧壁支撑区段43的联动支撑下保持轮胎的侧壁支撑性,降低轮胎脱圈的风险,从而确保轮胎低风压下的耐久性能。

50.由于主二分界线30b和次二分界线40b设置在轮胎断面竖直边缘基准线l的轴向同侧,主肩部联动区段32和主侧壁支撑区段33的主一分界线30a到同侧轮胎断面竖直边缘基准线l的轴向距离与次肩部联动区段42和次侧壁支撑区段43的次一分界线40a到同侧轮胎断面竖直边缘基准线l的轴向距离需设置为相等,即从轮胎的断面方向观察主一分界线30a与次一分界线40a重叠。若主一分界线30a与次一分界线40a从轮胎的断面方向观察设置为不重叠,则主胎面接地区段31与主肩部联动区段32、次胎面接地区段41与次肩部联动区段42的花纹刚性会阶差过大,致使胎侧部3会过于厚重,会增加花纹块根裂的风险,反而不利于轮胎在低风压下的耐久性能。如此设置,能够充分发挥主肩部联动区段32与次肩部联动区段42的稳重支撑作用。

51.主侧壁支撑区段33一侧周向轮廓设置有由曲面轮廓341和曲面轮廓342构成的主一尖部34,另一侧周向轮廓设置有具有曲面轮廓的主二尖部35;次侧壁支撑区段43一侧周向轮廓设置有由曲面轮廓441和曲面轮廓442构成的次一尖部44,另一侧周向轮廓设置有具有曲面轮廓的次二尖部45,主一尖部34和次一尖部44在胎侧部3周向外侧的弯曲朝向一致。主一尖部34的曲面轮廓341形成于主侧壁支撑区段33的周向,曲面轮廓342形成于主侧壁支

撑区段33的径向内侧;次一尖部44的曲面轮廓441形成于次侧壁支撑区段43的周向,曲面轮廓442形成于次侧壁支撑区段43的径向内侧。轮胎在低风压行驶时,通过主一尖部34和次一尖部44朝同向切入车辙、泥泞等障碍物,并顺着主一尖部34和次一尖部44的曲面轮廓将泥、水等障碍物经由肩部主槽20a甩出,避免泥泞等障碍物在胎侧部3附着,从而提升轮胎在泥泞路况行驶的自洁性以及侧壁牵引性能。

52.主一尖部34上布置有主缺口部36,次一尖部44上布置有次缺口部46。从轮胎的断面方向观察,主侧壁支撑区段33和次侧壁支撑区段43的轮廓面不重叠而在胎侧部3形成具有阶差的双侧壁,设置主缺口部36和次缺口部46从而增加轮胎双侧壁的边缘效应,提高轮胎陷入淤泥等车辙中时抓握能力,提高轮胎的侧壁牵引性能。

53.主缺口部36和次缺口部46的缺口深度需合理布置于主侧壁支撑区段33和次侧壁支撑区段43。主缺口部36的缺口深度h1设置为所在胎侧部3厚度h1的15%~60%,次缺口部46的缺口深度h2设置为所在胎侧部3厚度h2的15%~60%。若缺口深度不足将弱化主一尖部34和次一尖部44在胎侧部3的边缘效应而影响轮胎侧壁的牵引性能;若缺口深度太深会降低主侧壁支撑区段33和次侧壁支撑区段43的刚性而弱化轮胎的耐久性能。如图6所示,在本实施例中,主缺口部36的缺口深度h1设置为所在胎侧部3厚度h1的51%,次缺口部46的缺口深度h2设置为所在胎侧部3厚度h2的51%。

54.主二尖部35和次二尖部45设置为二阶尖部。其中,主二尖部35由主一阶尖部351和主二阶尖部352构成;次二尖部45由次一阶尖部451和次二阶尖部452构成,主二尖部35和次二尖部45在胎侧部3周向外侧的弯曲朝向一致,加强轮胎双侧壁的边缘效应,能够从不同方位对障碍物进行抓取。轮胎在低风压行驶时,通过主二尖部35和次二尖部45朝同向切入车辙、泥泞等障碍物,并将障碍物沿着肩部主槽20a甩出,避免泥泞等在胎侧部3附着,从而提升轮胎在低风压行驶时的自洁性和牵引性能。

55.为进一步提升主二尖部35和次二尖部45的边缘效应,主二尖部35上设置有主阶梯部37,次二尖部45上设置有次阶梯部47。主阶梯部37和次阶梯部47可设置为具有两阶尖部的曲面轮廓,或具有一阶尖部的曲面轮廓。在本实施例中,主阶梯部37和次阶梯部47设置为具有两阶尖部的曲面轮廓,以进一步提升主二尖部35和次二尖部45的边缘效应。

56.主阶梯部37和次阶梯部47的阶梯深度需合理布置于主侧壁支撑区段33和次侧壁支撑区段43。主阶梯部37的阶梯深度h3为所在胎侧部3厚度h3的15%~60%,次阶梯部47的阶梯深度h4为所在胎侧部3厚度h4的15%~60%。若阶梯深度太深会影响主侧壁支撑区段33和次侧壁支撑区段43的刚性而影响轮胎在低风压行驶时胎侧的支撑性,甚至可能在岩地路况出现掉块而导致轮胎的耐久性能不足;若阶梯深度不足则弱化主二尖部35和次二尖部45的边缘效应。如图7所示,在本实施例中,主阶梯部37的阶梯深度h3为所在胎侧部3厚度h3的20%,次阶梯部47的阶梯深度h4为所在胎侧部3厚度h4的20%。

57.以上仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1