一种履带式水陆两栖全地形车的制作方法

一种履带式水陆两栖全地形车

1.技术领域

2.本发明涉及水陆两栖全地形车领域,尤其涉及一种履带式水陆两栖全地形车。

背景技术:

3.水陆两栖车是可以在陆地上和水上行驶的车辆,两栖车的行走系统一般采用车轮或履带。

4.履带式两栖车既能应对各种陆地地形,也适合在水中行驶,尤其在水陆结合处,不会出现像轮式车那样陷入沙滩或淤泥而不能行走的情况,因此更适合复杂情况使用,具有全地形适用的特点。

5.现有技术的履带式两栖车一般只能在陆地或者水中行走,但是对于当需要进行油田勘探、滩涂整治等工作时,由于地形本体,因此履带式两栖车不能很好的运转,从而在一定程度上降低了装置整体的实用性。

6.因此,有必要提供一种履带式水陆两栖全地形车解决上述技术问题。

7.

技术实现要素:

8.本发明提供一种履带式水陆两栖全地形车,解决了现有技术的履带式两栖车不能适应全地形的问题。

9.为解决上述技术问题,本发明提供的履带式水陆两栖全地形车,包括:车体和驾驶室,所述车体的内部设置有发动机,所述发动机的飞轮端设置有高压变量柱塞油泵,所述车体的内部且位于发动机的前面设置有传动减速机,所述车体的内部且位于传动减速机尾部设置有变量马达;所述车体的顶部设置有驾驶室,所述驾驶室的内部设置有液压控制操纵杆,所述驾驶室的内部且位于液压控制操纵杆的底部设置有螺旋桨运行按钮,驾驶室的内部且位于螺旋桨运行按钮的底部设置有螺旋桨升降按钮,所述车体的尾部通过液压缸设置有螺旋桨。

10.优选的,所述变量马达用于驱动履带。

11.优选的,所述传动减速机供履带运行。

12.优选的,所述车体的甲板上方设置有车厢,所述车厢用于存储货物。

13.优选的,所述车厢中部的两侧均固定连接有液压油缸。

14.优选的,所述车厢的内部设置有缓冲组件,所述缓冲组件包括厢体,所述厢体的一侧设置有辅助下料组件,所述辅助下料组件包括下料板,所述下料板的内部开设有下料通槽,所述下料板的内部且位于下料通槽的顶部设置有辅助槽,所述辅助槽内壁的顶部固定连接有液压缸,所述液压缸的输出端固定连接有与下料通槽相配合使用的闭合门。

15.优选的,所述厢体的内部开设有存放槽,所述厢体的内部且位于存放槽底部的两侧均设置有辅助缓冲组件,所述辅助缓冲组件包括缓冲槽,所述缓冲槽的内部滑动连接有滑动块,所述滑动块的一侧固定连接有缓冲弹簧,所述缓冲弹簧的一端与缓冲槽内壁的一侧固定连接,所述滑动块的顶部通过销钉活动连接有缓冲杆,所述缓冲杆的一端依次贯穿缓冲槽和存放槽并延伸至存放槽的内部,所述缓冲杆延伸至存放槽内部的一端通过销钉活动连接有连接板,所述连接板的顶部设置有顶部挤压板。

16.优选的,所述闭合门上通过挤压弹簧固定连接有左侧挤压板,所述厢体内壁的一侧通过挤压弹簧固定连接有右侧挤压板。

17.与相关技术相比较,本发明提供的履带式水陆两栖全地形车具有如下有益效果:发明提供一种履带式水陆两栖全地形车,通过在通用化履带式水陆两栖车的承载平台上安装不同功能的机械设备,可实现应急救援、抗洪抢险、抗震救灾、森林消防、油田勘探、河道清理、滩涂整治等。

18.附图说明

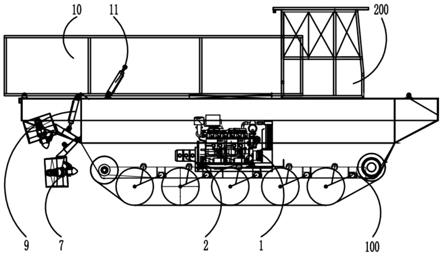

19.图1为本发明提供的履带式水陆两栖全地形车的第一实施例的结构示意图;图2为图1所示的结构侧视图;图3为图1所示的驾驶室的结构剖视图;图4为本发明提供的履带式水陆两栖全地形车的第二实施例的结构示意图;图5为图4所示的辅助下料组件的三维图;图6为图5所示的结构剖视图;图7为图4所示的左侧挤压板的侧视图。

20.图中标号:100、车体,200、驾驶室,1、发动机,2、高压变量柱塞油泵,3、变量马达,4、传动减速机,5、液压控制操纵杆,6、螺旋桨运行按钮,7、螺旋桨,8、螺旋桨升降按钮,9、液压缸,10、车厢,11、液压油缸;12、缓冲组件,121、厢体,122、辅助下料组件,1221、下料板,1222、下料通槽,1223、辅助槽,1224、液压缸,1225、闭合门,123、存放槽,124、右侧挤压板,125、辅助缓冲组件,1251、缓冲槽,1252、缓冲弹簧,1253、滑动块,1254、缓冲杆,1255、连接板,1256、顶部挤压板,126、左侧挤压板。

21.具体实施方式

22.下面结合附图和实施方式对本发明作进一步说明。

23.第一实施例请结合参阅图1、图2和图3,其中,图1为本发明提供的履带式水陆两栖全地形车的第一实施例的结构示意图;图2为图1所示的结构侧视图;图3为图1所示的驾驶室的结构剖视图。一种履带式水陆两栖全地形车,包括:车体100和驾驶室200,所述车体100的内部设置有发动机1,所述发动机1的飞轮端

设置有高压变量柱塞油泵2,所述车体100的内部且位于发动机1的底部设置有变量马达3,所述车体100的内部且位于发动机1的顶部设置有传动减速机4,所述车体100的顶部设置有驾驶室200,所述驾驶室200的内部设置有液压控制操纵杆5,所述驾驶室200的内部且位于液压控制操纵杆5的底部设置有螺旋桨运行按钮6,驾驶室200的内部且位于螺旋桨运行按钮6的底部设置有螺旋桨升降按钮8,所述车体100的尾部通过液压缸9设置有螺旋桨7。

24.本发明的车体100采用分层焊接结构,下层为安装悬挂履带装置、发动机、液压传动箱的底盘,上层为密封式浮体,并且驾驶室200位于车体100甲板前艏左侧,此位置视野较为开阔,方便工作人员进行操作;在车体100后部左右两侧各安装一台液压马达驱动的可升降导管式螺旋桨,可达到陆上行走、水上航行的通用承载平台;除此之外,本履带式水陆两栖车还配备了水上航行和陆上行走时所需的灯号、声号系统,从而可确保水上航行和陆上行走安全。

25.所述变量马达3用于驱动履带。

26.所述传动减速机4供履带运行。

27.所述车体100的甲板上方设置有车厢10,所述车厢10用于存储货物。

28.所述车厢10中部的两侧均固定连接有液压油缸11。

29.本发明提供的履带式水陆两栖全地形车的第一实施例工作原理如下:工作时,通过安装在车体100内的发动机1飞轮端安处的高压变量柱塞油泵可向全车供应液压油,通过变量马达3可驱动履带,传动减速机4可供履带运行;陆上行走时,通过安装在驾驶室200内的液压控制操纵杆5可使两栖车在陆上行走达到前进、停止、后退、转弯和快慢速的要求;水上航行时通过安装在驾驶室200内的液压控制操纵杆5并开启螺旋桨运行按钮6可切换油路,这时,再驱动螺旋桨7运转,从而可在水中航行达到前进、停止、后退、转弯、掉头和慢速的要求;在两栖车上岸时避免碰障螺旋桨,操纵螺旋桨升降按钮8使液压缸9动作提升,即可使螺旋桨增加离地高度,进而可达到安装生产的目的;本履带式水陆两栖车采用全液压驱动原理,在供应左右两条履带使用的液压油之外,还有5条油路供应各种液压机械装备使用,均由远程电液控制提供控制各机械的动作;达到不同作业工况所需液压油流量和压力的规定要求。

30.与相关技术相比较,本发明提供的履带式水陆两栖全地形车具有如下有益效果:本发明提供一种履带式水陆两栖全地形车,通过在通用化履带式水陆两栖车的承载平台上安装不同功能的机械设备,可实现应急救援、抗洪抢险、抗震救灾、森林消防、油田勘探、河道清理、滩涂整治等。

31.第二实施例请结合参阅图4

‑

7,基于本技术的第一实施例提供的履带式水陆两栖全地形车,本技术的第二实施例提出另一种履带式水陆两栖全地形车。第二实施例仅仅是第一实施例优选的方式,第二实施例的实施对第一实施例的单独实施不会造成影响。

32.具体的,本技术的第二实施例提供的履带式水陆两栖全地形车的不同之处在于:所述车厢10的内部设置有缓冲组件12,所述缓冲组件12包括厢体121,所述厢体121的一侧设置有辅助下料组件122,所述辅助下料组件122包括下料板1221,所述下料板1221的内部

开设有下料通槽1222,所述下料板1221的内部且位于下料通槽1222的顶部设置有辅助槽1223,所述辅助槽1223内壁的顶部固定连接有液压缸1224,所述液压缸1224的输出端固定连接有与下料通槽1222相配合使用的闭合门1225。

33.所述厢体121的内部开设有存放槽123,所述厢体121的内部且位于存放槽123底部的两侧均设置有辅助缓冲组件125,所述辅助缓冲组件125包括缓冲槽1251,所述缓冲槽1251的内部滑动连接有滑动块1253,所述滑动块1253的一侧固定连接有缓冲弹簧1252,所述缓冲弹簧1252的一端与缓冲槽1251内壁的一侧固定连接,所述滑动块1253的顶部通过销钉活动连接有缓冲杆1254,所述缓冲杆1254的一端依次贯穿缓冲槽1251和存放槽123并延伸至存放槽123的内部,所述缓冲杆1254延伸至存放槽123内部的一端通过销钉活动连接有连接板1255,所述连接板1255的顶部设置有顶部挤压板1256。

34.所述闭合门1225上通过挤压弹簧固定连接有左侧挤压板126,所述厢体121内壁的一侧通过挤压弹簧固定连接有右侧挤压板124。

35.通过左侧挤压板126、右侧挤压板124和顶部挤压板1256的配合使用,可以很好的对厢体121内部存储的物品进行很好的保护,从而可方便工作人员对其进行运输。

36.本发明提供的履带式水陆两栖全地形车的第二实施例工作原理如下:使用时,可驱动液压缸1224,使得闭合门1225上升,这时,下料通槽1222就会打开,通过下料通槽1222可将物料放置在厢体121的内部,通过厢体121内部的辅助缓冲组件125和左侧挤压板126以及右侧挤压板124可以很好的对物料进行保护,物料全部进入厢体121的内部;当需要卸料时,可通过驱动液压缸1224,使得闭合门1225上升,这时,再驱动液压油缸11即可完成卸料。

37.以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1