车内乘员约束系统的制作方法

1.本实用新型属于汽车座椅技术领域,具体涉及一种车内乘员约束系统。

背景技术:

2.为给乘员提供多样化的舒适性选择,具有多向调节功能的座椅越来越多地应用在各种乘用车上。由于这类座椅的各个部分能够大范围调节,使乘员身体各部分得到适当支撑,身体关节处于高度放松状态,有时也称零重力座椅。然而,当座椅调整到某些姿态下,由于乘员躯体处于躺卧状态,并且小腿被腿托支撑而使双足离地,现有的安全带系统不能给乘员身体充分的安全约束,在紧急情形下可能造成身体伤害。例如,在车辆紧急制动的情况下,例如发生前方碰撞,乘员身体具有前蹿趋势,安全带的约束不足,并可能对乘员头颈部造成伤害。使用更复杂的安全带系统不容易被乘员接受,为此,针对这类座椅必须改进乘员约束系统。

技术实现要素:

3.有鉴于此,本实用新型提供一种车内乘员约束系统。

4.其技术方案如下:

5.一种车内乘员约束系统,包括设置于车辆地板上的可调节座椅,该可调节座椅包括支座、座垫、靠背和腿托,所述支座上方支撑有所述座垫,所述座垫后端通过调角器组件连接有所述靠背,所述座垫前端通过腿托调节组件连接有所述腿托,其关键在于,还包括设置于车辆内部的刚性的前限位部,该前限位部位于所述可调节座椅前方;

6.所述靠背支撑面与竖向面之间的夹角为α,所述靠背后仰时α的取值为0

°

《α≤90

°

;

7.所述腿托支撑面与水平面之间的夹角为β,当所述腿托转动至其前部处于最高点时,0

°

≤β≤60

°

;

8.所述前限位部的至少部分位于所述腿托支撑面延长线上,以允许乘坐于所述可调节座椅上的乘员足底靠近或接触所述前限位部。

9.与现有技术相比,本实用新型的有益效果:通过对躺姿状态下的乘员足部进行限位,提高乘员安全性。

附图说明

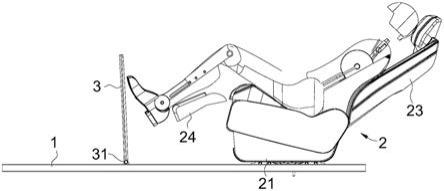

10.图1为本实用新型的第一种实施方式的结构示意图;

11.图2为乘员乘坐在可调节座椅上的示意图;

12.图3为图1中的限位挡板处于收纳位置的示意图;

13.图4为本实用新型的第二种实施方式的结构示意图;

14.图5为本实用新型的第三种实施方式的结构示意图;

15.图6为本实用新型的第四种实施方式的结构示意图。

具体实施方式

16.以下结合实施例和附图对本实用新型作进一步说明。

17.一种车内乘员约束系统,包括设置于车辆地板1上的可调节座椅2,该可调节座椅2包括支座21、座垫22、靠背23和腿托24,所述支座21上方支撑有所述座垫22,所述座垫22后端通过调角器组件连接有所述靠背23,所述座垫22前端通过腿托调节组件连接有所述腿托24,腿托调节组件用于调节腿托24的展开或者收拢,腿托24展开时其前部向上转动,同步伴有或不伴有前伸。如图1,所述靠背23支撑面与竖向面之间的夹角为α,所述靠背23后仰时α取值为0

°

《α≤90

°

。腿托24后端与座垫22铰接,腿托24支撑面与水平面之间的夹角为β,当腿托24转动至其前部处于最高点时0

°

≤β≤60

°

。当靠背23后仰并且腿托24向上转动支撑乘员小腿时,乘员能够以躺姿乘坐。为进一步提高舒适性,所述座垫22下方设置有用于调节其与水平面夹角γ的角度调节机构,所述座垫22在竖直面内转动调节时,γ取值范围为0

°

≤γ≤45

°

,座垫22前部向上转动能够使乘员膝关节位置上移,从而使膝关节处于自然弯曲状态。可调节座椅2上设置有三点式安全带组件(图中未示出),给乘员以约束。

18.车辆内部设有刚性的前限位部,该前限位部位于所述可调节座椅2前方。当腿托24向上支撑乘员小腿部时,乘员足部离开车辆地板1,前限位部的至少部分位于所述腿托24支撑面延长线上,以允许乘坐于所述可调节座椅2上的乘员足底靠近或接触前限位部,如图2所示。

19.在一种实施方式中,如图1,所述前限位部为立设在车辆内部的限位挡板3。限位挡板3设置在所述车辆地板1上,该限位挡板3的一个板面为限位面,该限位面朝向所述可调节座椅2,该限位挡板3的下端与车辆地板1铰接。

20.具体地,限位挡板3的下端与车辆地板1可以通过具有限位结构的阻尼铰链31铰接。所述限位挡板3具有收纳位置和打开位置。如图3,所述限位挡板3处于收纳位置时所述限位面落在所述车辆地板1上,所述限位挡板3处于打开位置时限位面朝向可调节座椅2,并能够承受乘员施加的向前的足蹬力。

21.阻尼铰链31为现有技术,可以使用如专利文献cn211229939u或cn108061423a中所介绍的铰链结构,根据需要调整铰链的力学参数。安装时,本领域技术人员根据车内实际情况以适当方式安装铰链,将限位挡板3下端铰接在车辆地板1上即可。当限位挡板3处于打开位置时,限位阻尼铰链31的限位结构能够保持限位面的朝向,使其能够承受乘员足部蹬力;限位阻尼铰链31的阻尼作用,能够保持限位面的打开角度,维持限位挡板3的站立状态。

22.限位挡板3处于打开位置时,所述限位面与竖向面的夹角为θ,-15

°

≤θ≤30

°

,优选为-5

°

≤θ≤10

°

。对于角度θ,当限位面上端向所述可调节座椅2倾斜时,θ取值为正;限位面上端向背离所述可调节座椅2倾斜时,θ取值为负。

23.在第二种实施方式中,如图4所示,所述前限位部设置在所述可调节座椅2前方的前排座椅4的靠背上,或者为所述前排座椅4的靠背本身。这样,乘员足部可以直接得到前排座椅4的靠背的支撑。

24.受限于车内空间,可调节座椅2调整至使乘员以躺姿状态乘坐时,可能存在空间不足的现象。为此,可以将前排座椅4以可前后滑动调节的方式设置在所述车辆地板1上,比如图4所示,通过纵向滑轨组件41安装在车辆地板1上。还可以如图5的第三种实施方式所示,可调节座椅2的支座21通过滑轨组件25设置在所述车辆地板1上,该滑轨组件25允许所述可

调节座椅2前后滑动以靠近或远离前排座椅4。

25.在第四种实施方式中,如图6所示,所述前限位部设置在手套箱5壳体上或手套箱5下方的车辆内壁上,或者为手套箱5壳体本身,或者为手套箱5下方的车辆内壁本身。

26.为保证可调节座椅2能够有充足的空间展开至乘员能够以躺姿状态乘坐,并且使不同身形的乘员在躺姿状态下足底能够抵靠前限位部或者靠近前限位部(试验发现足底距离前限位部以不超过50mm为佳),前限位部或者可调节座椅2中的任意一个以可以前后滑动地方式安装在车内都可,或者两个都以可前后滑动地方式安装在车内,从而调节可调节座椅2与前限位部之间的距离。

27.一种优选实施方式如图5或6所示,可调节座椅2的支座21通过滑轨组件25设置在所述车辆地板1上。这种情况下,若采用限位挡板3作为前限位部,限位挡板3优选布置在两组纵向滑轨组件或其延长线之间的区域内,收纳于座椅下方,不影响车内座椅位置布设。

28.当乘员以躺姿乘坐可调节座椅2上时,为引导乘员将双足抵靠前限位部,所述前限位部朝向所述可调节座椅2的面上设有足形示意图案或搁脚台(图中未示出)。这样,在车辆行驶过程中发生主动或被动的紧急制动时,由于乘员身体的条件反射,足部将抵靠前限位部,前限位部对乘员提供向后的支撑限位作用,从而使乘员得到限位保护。

29.最后需要说明的是,上述描述仅仅为本实用新型的优选实施例,本领域的普通技术人员在本实用新型的启示下,在不违背本实用新型宗旨及权利要求的前提下,可以做出多种类似的表示,这样的变换均落入本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1