用于电缆的密封件的制作方法

本发明涉及一种用于电气电缆的密封件以及带有这种密封件的壳体。

背景技术:

1、电气电缆的密封性,尤其是在汽车应用中,对电气装置的耐久性有着巨大的意义。特别是在布线花费不断增加的汽车应用中,对壳体中电缆入口的密封性要求很高。这一方面是由于进入壳体的电缆入口的动态负载情况,另一方面是由于腐蚀性物质,如盐水的沉重负担。必须防止湿气沿着电缆通过密封件进入壳体,并损害位于那里的电气连接。

2、越来越高的布线花费意味着各种各样的电缆几何形状被同时安装在车辆上。可以想象,除了圆形导体之外,车辆的整车电网中还同时安装了扁平导体。圆形导体和扁平导体的截面几何形状截然不同,但必须能够同样紧密地引入壳体中。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种密封件,其在各种电缆的几何形状中都实现了可靠的密封,以防止纵向水的进入。

2、这一目的通过根据权利要求1的密封件和根据权利要求15的壳体得到了解决。

3、根据本发明的密封件和根据本发明的壳体尤其用于汽车整车电网。汽车整车电网尤其是机动车的整车电网,尤其是乘用车或载重车的整车电网,但也包括两轮车和其他马达驱动的车辆。

4、电气电缆通常具有金属电缆芯,其由实心材料或绞线形成,还有围绕着该芯的绝缘体。电气电缆通常在端侧被剥去绝缘层,以便与其他电缆或电气部件接触。然后,电缆芯的裸露金属与其他部件连接,尤其是通过形状配合和/或材料配合,例如通过旋拧、钎焊、熔焊或类似方式。两个金属部件之间的过渡必须得到保护,以防止腐蚀。

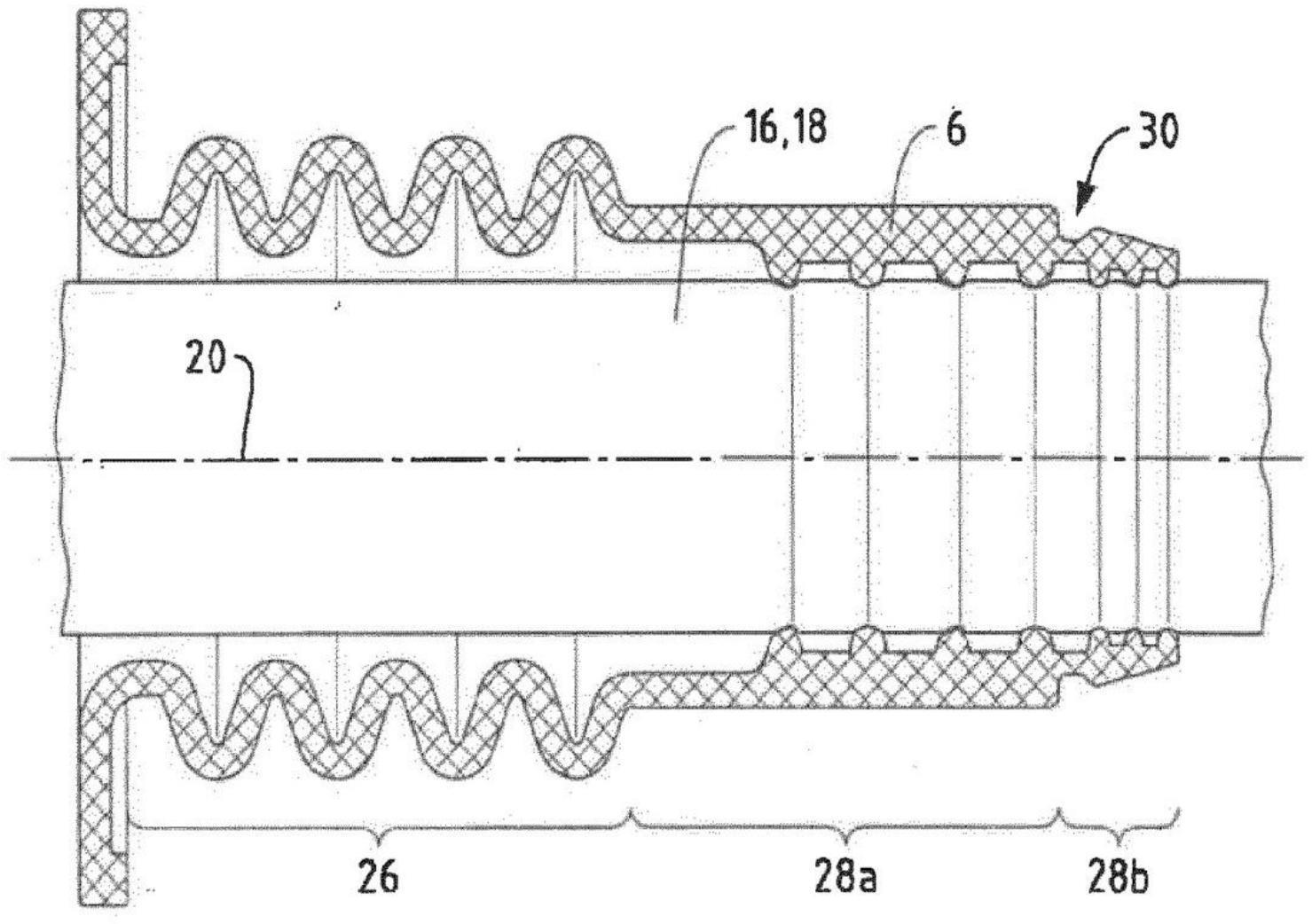

5、通常情况下,这样的过渡位于壳体内部,该壳体本身是防水的。然而,将电缆插入壳体时,在水密性方面就会出现挑战。电气电缆通常以其绝缘体通过套管引入壳体中。套管具有贯穿通道,电缆延伸通过该贯穿通道。套管的贯穿通道从套管的第一端面延伸到第二端面。该贯穿通道被套管的内侧周面所包围。该内侧周面通常用于密封电缆。

6、例如已知将套管或收缩软套的尺寸设计成使其与电缆包括绝缘体的导线截面相匹配,并且电缆以过盈配合的方式被推入套管。当然,这只对具有特定横截面几何形状的电缆有效。

7、为了实现与收缩软管相比更好的密封能力,套管通常有至少两个在纵向上相互隔开、布置在套管的内侧周面上、并向内指向的密封唇。密封唇优选是完全围绕的,并与电缆紧密贴合。密封唇允许套管的内部净宽匹配于不同的电缆截面。密封唇的材料厚度与周面的其他部分大致相同,并且可以弹性变形。密封唇在径向上向内指向。与套管本身的周面相比,密封唇能更好地在径向上向外弹性变形。因此,密封唇与电缆的贴靠比普通套管更紧密。在电缆外周不规则的情况下尤其如此,密封唇在此仍能实现密封效果。

8、然而,即使是这些措施也并不总是足够的,因此,本发明的目的在于,从已知的密封件出发改进密封效果。

9、考虑到前序部分中的特征,该目的通过根据权利要求1的密封件和根据权利要求15的壳体得到解决。

10、为了与传统的套管相比达到优化的密封效果,但同时也为了使密封件匹配于待密封的电缆的不同类型的电缆截面,根据本发明的套管具有至少两个在纵向上彼此并排布置、并通过环绕的分离区域彼此间隔开来的密封区域。这两个密封区布置在套管的相应端面上,其中密封区域的第一密封区域面向第一端面,密封区域的第二密封区域面向第二端面。通过分离区域,其套管周面的壁厚小于密封区域中的套管周面的壁厚,确保密封区域在动态载荷下可以彼此相对移动,而第一密封区域中的移动不会导致第二密封区域中的密封效果受到明显影响和/或反之。壁厚指的是套管,尤其是套管周面的壁厚,尤其是套管内侧周面和外侧周面之间的距离。更小的壁厚导致在分离区域套管的弹性增加。这种增加的弹性允许这些区域在纵向和相对于纵向的径向上相对于彼此能够移动。

11、根据一个实施例,建议分离区域由环绕的、径向向内指向的凹槽形成。该凹槽附接在套管的外侧周面上,并将第一密封区域与第二密封区与分开。通过该凹槽,相对于套管其余部分的至少一部分减少了套管在槽底区域的壁厚,使得套管在凹槽区域比在远离凹槽的区域更具有柔性。建议该凹槽是月牙凹部(hohlkehle)。

12、根据一个实施例,建议凹槽由第一密封区域出发通过径向向内延伸的第一侧面、朝第二密封区域通过径向向外延伸的侧面形成。这些侧面形成了凹槽壁。在第一密封区域中,外侧周面最初基本平行于套管的纵轴延伸。向着凹槽,外侧周面然后沿第一侧面至少部分地径向向内延伸。从槽底开始,外侧周面沿第二侧面径向向外延伸至第二密封区域,在该第二密封区域中最外侧周面再次基本平行于套管的纵轴。

13、为了使两个密封区域相对于彼此具有特别好的弹性,建议第一侧面相对于纵轴的倾斜角度大于第二侧面的倾斜角度。

14、根据一个实施例,建议在每个密封区域中布置密封唇。正如一开始已经解释的那样,在套管的内侧周周面上设有径向向内指向的密封唇。每个密封区域都有至少一个,优选是至少两个这样的密封唇。由于分离区域中的收窄,密封区域可以相互摆动。如果在每个密封区域中分别布置至少一个密封唇,就可以实现对纵向进水的更好密封。

15、为了确保套管在第二端面处特别紧密地贴合在电缆上,建议第二密封区域的壁厚在第二端面的方向上变窄。这种较小的壁厚会导致较高的弹性灵活性,从而使第二密封区域的内侧周面与布置在套管中的电缆的外周更好地紧贴。

16、根据一个实施例,建议密封唇的径向向内延伸的纵轴相对于垂直于纵轴延伸的横向平面是倾斜的。密封唇具有径向向内延伸的纵向延伸。该纵向延伸的轴线相对于垂直于纵轴的半径是倾斜的。在此,这种倾斜尤其使得密封唇向第二端面的方向倾斜。密封唇相对于半径的这种倾斜使密封唇能够以较大的支撑面贴靠插入的电缆。

17、根据一个实施例,对于扁平电缆和圆形电缆来说,通过使在纵向上并排布置的两个密封唇具有彼此不同的横截面轮廓而实现了对纵向水进入的特别高的密封性。在沿着密封唇的纵向延伸和套管的纵轴围成的平面内穿过密封唇的横截面上,彼此并排布置的两个密封唇可以具有彼此不同的横截面轮廓。不同的横截面轮廓使得在各种通常是动态的负载情况下总是至少有一个密封唇与电缆紧密贴靠,从而确保密封。根据电缆上的负载,无论是由于弯曲、扭转、剪切或类似的原因引起的负载,密封唇的横截面轮廓可能与密封唇的密封性有关。如果两个彼此并排布置的密封唇形成为具有不同横截面轮廓,这将导致优化密封。

18、如前所述,密封唇相对于垂直于纵轴的轴线是倾斜的。为了达到特别好的密封效果,尤其是结合不同的电缆横截面,还建议在套管的纵向方向上彼此并排布置的两个密封唇相对于横向平面的倾斜度不同。倾斜角度尤其是交替的,因此,在密封唇上分别间歇地实现至少两个倾斜角度中的一个角度。

19、根据一个实施例,不同的横截面轮廓是这样的,即,密封唇中的至少一个具有尖形收拢的横截面轮廓,并且密封唇中的至少一个具有弧形截面轮廓。这些横截面轮廓中的每一个都可以分别在第n个密封唇(n>=2)中实现。弧形也可以理解为球形,尖形也可以理解为箭头形。

20、根据一个实施例,建议密封唇中的各个相应密封唇具有向端表面延伸的侧壁。这些侧壁沿密封唇的纵向延伸延伸,并且基本上相互平行。然而,优选的是,侧壁的长度彼此不同,优选面向第一端面的侧壁长于面向第二端面的侧壁。通过这种不同的侧壁设计,可以实现密封唇向第二端面的倾斜。因此,密封唇优选以其面向第一端面的侧壁贴靠在电缆上,并对其进行密封。

21、根据一个实施例,建议密封唇中的各个相应密封唇在贯穿通道中围成内部净开口(lichte)。在垂直于纵轴的横截面上,密封唇形成套管的具有内部净开口的贯穿通道。内部净开口是指贯穿通道中对电缆来说空闲的面积。电缆被插入到贯穿通道中。优选的是,在套管未组装的状态下,贯穿通道的内部净开口与要容纳的电缆的横截面轮廓不同。当电缆被插入内部净开口时,套管发生弹性变形,密封唇被压在电缆的外周上。优选的是,贯穿通道的内部净开口的周长小于要容纳的电缆的外周。

22、优选的是,内部净开口由密封唇的两个相对的纵向侧和两个相对的横向侧围成。也就是说,内部净开口优选不是圆形或椭圆形,而是基本为矩形,其中可以在各个相应的角上形成半径,以使密封唇与要容纳的电缆能够特别好地匹配。

23、正如已经解释过的,内部净开口基本上是矩形的,其中在角处可以形成半径。为此尤其建议,在纵向侧和横向侧之间的过渡部具有内半径。这样的内半径一般应小于要密封的对象/电缆的外半径。

24、根据一个实施例,建议纵向侧中的至少一个在径向上向内弯曲和/或横向侧中的至少一个在径向上向内弯曲。至少一个纵向侧和/或至少一个横向侧可以是径向向内弯曲的。具有向内弯曲侧面的密封唇可与具有相互平行延伸侧面的密封唇交替使用。

25、在第一密封区域和第一端面之间可以在套管上设置波纹管,以实现套管相对于具有套管的壳体的移动。

26、为了将套管密封到壳体上,建议在第一端面上设置径向向外延伸的凸缘。该凸缘可以布置在壳体上并与壳体壁压紧。通过该凸缘可以相对于套管密封壳体中的容纳部/开口。

27、另一个方面是具有如前所述的密封件的壳体。该壳体具有用于容纳电缆的容纳部/开口。在所述容纳部上可以布置根据本发明的套管,其中所述套管可以以从所述壳体向外突出或向内向所述壳体内的方式布置在所述容纳部上。

28、根据一个实施例,建议将套管的凸缘夹紧在壳体壁和夹紧元件之间。由此就将套管相对于壳体密封起来。凸缘可以在壳体内侧或优选在壳体外侧上贴靠壳体壁并相对于其挤压。凸缘可以确保套管相对于容纳部的密封。

29、另一个方面是具有前面所述的壳体的系统。在这个系统中设置有至少有两个容纳部,每个容纳部上分别有密封件。密封件形成为使第一密封件密封地容纳圆形电缆,第二密封件密封地容纳扁平电缆。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!