车载电气设备的制作方法

1.本发明涉及一种车载电气设备,所述车载电气设备包含至少一个电子部件、以及收容该电子部件的壳体,搭载于车辆的前舱室中。

背景技术:

2.过去,作为这种车载电气设备,已知有在混合动力车辆的前舱室内收容行驶用马达的被固定于变速驱动桥上的电力控制装置(例如,参照日本特开2019-084867)。在该电力控制装置的上面的后部,设置有低电压连接器,在前舱室的车辆后方侧配置有金属制的罩板。进而,在电力控制装置的低电压连接器的两侧,配置有比该低电压连接器向车辆后方延伸的一对保护装置。由此,在因车辆的碰撞而使电力控制装置后退了时,通过一对保护装置将罩板向后方压退,保护低电压连接器。

技术实现要素:

3.在上述日本特开2019-084867记载的电力控制装置中,由于至少一个保护装置的基部借助螺栓被固定于从该电力控制装置的侧面伸出的专用的螺栓座上,因此,装置整体的体积会增加。另一方面,在混合动力车辆或电动汽车这样的电动车辆中,由于为了确保电池的搭载空间而导致的长轮距化、或伴随着长轮距化而导致的前轮的最大转向角的增加等,前舱室中的车载电气设备的搭载空间有时会受到限制。因此,在搭载了日本特开2019-084867记载的电力控制装置的车辆中,存在着在前舱室的狭窄的搭载空间中不能良好地确保将连接器安装于电力控制装置时的作业性(安装性)的风险。

4.因此,本公开的主要目的在于,良好地确保连接器相对于车载电气设备的壳体的安装性,并且,谋求对于从该壳体的表面向后方突出的连接器的保护。

5.本公开的车载电气设备,包含至少一个电子部件、以及收容所述电子部件的壳体,搭载于车辆的前舱室中,其中,所述车载电气设备配备有:连接器,所述连接器与所述壳体内的所述电子部件连接,并且,从所述壳体的表面向后方突出;紧固部,所述紧固部从所述壳体的下部伸出,并且,被紧固于所述车辆的车身;以及保护壁,所述保护壁以从所述壳体的下部沿着所述连接器的一个侧面向上方延伸并且从所述连接器的后端面进一步向后方突出的方式与所述紧固部形成为一体。

6.本公开的车载电气设备是包含至少一个电子部件、以及收容电子部件的壳体且搭载于车辆的前舱室中的设备。进而,该车载电气设备包含连接器、紧固器和保护壁。连接器与壳体内的电子部件连接,并且,从壳体的表面向后方突出。紧固部从壳体的下部伸出,并且,被紧固于车辆的车身。并且,保护壁以从壳体的下部沿着连接器的一个侧面向上方延伸并且从连接器的后端面进一步向后方突出的方式与紧固部形成为一体。由此,能够抑制车载电气设备整体的体积的增加,良好地确保在前舱室的狭窄的搭载空间中将连接器相对于壳体进行安装时的作业性(安装性)。进而,在因车辆的碰撞而使车载电气设备向后方移动了时,保护壁比连接器先碰撞后方的构件,将该构件压退,由此,保护该连接器。其结果是,

能够良好地确保连接器相对于车载电气设备的壳体的安装性,并且,谋求对于从该壳体的表面向后方突出的连接器的保护。进而,通过将保护壁与壳体的紧固部形成为一体,能够抑制因车载电气设备的重量增加或部件数目的增加而引起的成本上升。

7.另外,所述壳体也可以包括下侧壳体和上侧壳体,所述下侧壳体包含所述紧固部以及所述保护壁,所述上侧壳体与所述下侧壳体的上端部连接,所述上侧壳体也可以包含第二保护壁,所述第二保护壁沿着所述连接器的所述一个侧面向后方延伸,并且,从所述连接器的所述后端面进一步向后方突出。由此,可以良好地抑制在发生了车辆的碰撞时向连接器的一个侧面或后端面施加负荷的问题。

8.进而,也可以为,当从上方观察所述车载电气设备时,所述保护壁与所述第二保护壁至少部分地重合。

9.另外,在上下方向上在所述保护壁与所述第二保护壁之间也可以形成有允许工具通过的间隙。由此,能够良好地确保在前舱室的狭窄的搭载空间中将连接器相对于车载电气设备的壳体进行安装时的作业性。

10.进而,所述上侧壳体也可以包含第三保护壁,所述第三保护壁沿着所述连接器的与所述一个侧面相反的一侧的另一个侧面向后方延伸,并且,从所述连接器的所述后端面进一步向后方突出。由此,在因车辆的碰撞而使车载电气设备向后方移动了时,由于在保护壁及第二保护壁之外,第三保护壁也比连接器先碰撞后方的构件,将该构件压退,因此,能够极为良好地保护该连接器。

11.另外,所述保护壁、所述第二保护壁以及所述第三保护壁也可以以达到与所述连接器的所述后端面隔着间隔相对的平面的方式从所述下侧壳体或者所述上侧壳体伸出。

12.进而,所述车辆也可以包含车载部件,所述车载部件隔着间隔配置于所述连接器的后方,所述保护壁与所述第三保护壁在所述车辆的宽度方向上的间隔、以及所述第二保护壁与所述第三保护壁在所述宽度方向上的间隔也可以比所述车载部件在所述宽度方向上的尺寸短。由此,在因车辆的碰撞而使车载电气设备向后方移动了时,能够良好地抑制车载部件对保护壁以及第二保护壁与第三保护壁之间的连接器进行碰撞的问题。

13.另外,所述第二保护壁以及所述第三保护壁也可以在上下方向上错开地形成于所述上侧壳体,所述连接器也可以包括:连接器主体,所述连接器主体配置于所述第二保护壁与所述第三保护壁之间;第一突出部,所述第一突出部以位于所述第二保护壁的上方或者下方的方式从所述连接器主体伸出;以及第二突出部,所述第二突出部以位于所述第三保护壁的下方或者上方的方式从所述连接器主体伸出。由此,在将连接器安装于壳体时,可以利用第二保护壁以及第三保护壁限制连接器主体在车辆的宽度方向上的移动,并且,限制第一突出部以及第二突出部、即连接器主体在上下方向上的移动。其结果为,能够谋求对连接器的保护,并且,既抑制该连接器与周边的构件接触的问题,又易于相对于壳体安装连接器。

14.进而,所述第三保护壁也可以相对于所述第二保护壁向下方错开地形成于所述上侧壳体,所述第一突出部也可以以位于所述第二保护壁的下方的方式从所述连接器主体伸出,并且,被紧固于所述上侧壳体,所述第二突出部也可以以位于所述第三保护壁的上方的方式从所述连接器主体伸出,并且,被紧固于所述上侧壳体,所述连接器也可以还包括:第三突出部,所述第三突出部以位于所述保护壁的上方的方式从所述连接器主体伸出;第四

突出部,所述第四突出部以位于所述第三保护壁的下方的方式从所述连接器主体伸出。

15.另外,所述车辆也可以是电动车辆,包含向车轮输出驱动力的电动机以及向所述电动机供应电力的电池,所述连接器也可以用于将所述车载电气设备连接于所述电池或者驱动所述电动机的电力控制装置。即,在本公开的车载电气设备中,在发生车辆的碰撞时,能够良好地保护作为高电压部件的连接器。

附图说明

16.下面,将参照附图说明本发明的示范性实施方式的特征、优点、以及技术和工业上的意义,在附图中,类似的附图标记表示类似的部件,其中:

17.图1是表示搭载了本公开的车载电气设备的车辆的概略结构图。

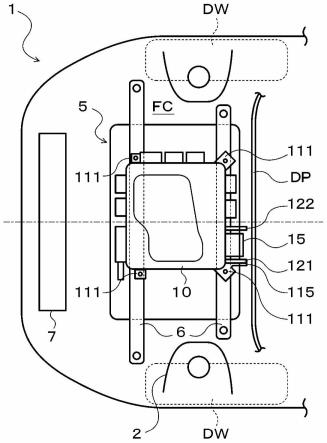

18.图2是表示搭载了本公开的车载电气设备的车辆的平面图。

19.图3是表示本公开的车载电气设备的要部的放大立体图。

20.图4是从后方观察本公开的车载电气设备的放大图。

21.图5是从侧方观察本公开的车载电气设备的放大图。

22.图6是表示本公开的车载电气设备的变形方式的放大图。

23.图7是表示本公开的车载电气设备的另外的变形方式的放大图。

具体实施方式

24.下面,参照附图对于用于实施本公开的发明的方式进行说明。

25.图1是表示搭载了作为本公开的车载电气设备的电力供应单元(下面,称作“esu”)10的车辆的电动汽车1的概略结构图。该图所示的电动汽车1,除了esu10之外,还包括电池(高压电池)3、系统主继电器smr、电力控制装置(下面,称作“pcu”)4、以及电动发电机mg。电动汽车1在本实施方式中为前轮驱动车辆,也可以是后轮驱动车辆或者四轮驱动车辆。

26.电池3包括串联连接的多个电池模块(电池堆)、以及收容该多个电池模块的电池壳体,例如,被搭载于后部座椅附近的电动汽车1的地板下(地板的下方)。电池3的各个电池模块包括串联或者并联连接的图中未示出的多个电池单元,各个电池单元例如是锂离子二次电池或者镍氢二次电池等。正极侧电源线pl经由系统主继电器smr的正极侧继电器连接于电池3的正极端子,负极侧电源线nl经由系统主继电器smr的负极侧继电器连接于电池3的负极端子。

27.pcu4经由正极侧电源线pl、负极侧电源线nl以及系统主继电器smr连接于电池3。pcu4包括驱动电动发电机mg的逆变器(驱动回路)4a、或者能够将来自于电池3的电力升压且将来自于电动发电机mg侧的电压降压的升压转换器4b、能够充放电的电容器(图中省略)等。

28.电动发电机mg是同步发电电动机(三相交流电动机),该电动发电机mg的转子经由包含减速器以及差动齿轮的齿轮机构被连接于与驱动轮dw连接的驱动轴ds。电动发电机mg由来自于pcu4(电池3)的电力驱动,向驱动轴ds输出驱动转矩(驱动力),并且,在电动汽车1制动时,向驱动轴ds输出再生制动转矩。在本实施方式中,电动发电机mg、减速器以及差速齿轮被收容在变速驱动桥壳内,与该变速驱动桥壳一起构成变速驱动桥5。

29.为了能够利用来自于家用电源等交流电源80或设置于充电桩的快速充电器等外

部充电装置(直流电源)90的电力对电池3进行充电,将esu10搭载于电动汽车1。如图1所示,esu10包括充电控制装置(充电ecu)11、ac充电器12、充电继电器chr及dcr、dc/dc转换器13、图中未示出的母线单元、以及收容这些电子部件的壳体100。充电控制装置11是包含图中未示出的cpu或rom、ram等的微型计算机,对ac充电器12及dc/dc转换器13进行控制,并且,对充电继电器chr以及dcr进行开关控制。

30.ac充电器12包括将交流电力转换成直流电力的ac/dc转换器、或将从该ac/dc转换器输出的直流电力升压的dc/dc转换器(图示均被省略)等。ac充电器12的ac/dc转换器经由被安装于壳体100的连接器18以及电缆被连接于能够与交流电源80的插座81结合的插头8。另外,ac充电器12的dc/dc转换器经由充电继电器chr、安装于壳体100的连接器14以及电源线,在系统主继电器smr与pcu4之间被连接于正极侧电源线pl以及负极侧电源线nl。插头8被结合于插座81,并且,通过在系统主继电器smr以及充电继电器chr闭合的状态下使ac充电器12动作,能够利用来自于交流电源80的电力(交流电力)对电池3充电。

31.充电继电器dcr经由被安装于壳体100的连接器15以及电源线,在系统主继电器smr与pcu4之间被连接于正极侧电源线pl以及负极侧电源线nl。另外,充电继电器dcr经由被安装于壳体100的连接器19以及电缆被连接于受电连接器9。受电连接器9能够与外部充电装置90的送电连接器91结合,被设置于电动汽车1的图中未示出的充电盖(charging lid)。送电连接器91被结合于受电连接器9,并且,在系统主继电器smr及充电继电器dcr闭合的状态下使外部充电装置90动作,由此,能够利用来自于该外部充电装置90的电力(直流电力)对电池3充电。

32.dc/dc转换器13经由安装于壳体100的连接器16以及电源线,在系统主继电器smr与pcu4之间被连接于正极侧电源线pl及负极侧电源线nl。另外,dc/dc转换器13的输出端子经由被安装于壳体100的连接器17以及电源线,连接于图中未示出的辅助电池(低压电池)或各种辅助设备。由此,能够利用dc/dc转换器13将来自于正极侧电源线pl以及负极侧电源线nl的电力降压并供应给辅助电池或各种辅助设备。

33.如图2所示,如上面所述的esu10与变速驱动桥5一起搭载于电动汽车1的前舱室fc中。即,在本实施方式中,在电动汽车1的车身(单体壳(monocoque))2上以在前舱室fc内的变速驱动桥5的上方平行且在电动汽车1的车辆宽度方向上延伸的方式固定有两根梁构件6。并且,esu10以位于变速驱动桥5的上方、散热器7的后方、且在前围板(间隔壁)dp的前方的方式借助多个螺栓相对于两根梁构件6(车身2)被紧固(固定)。

34.图3是表示esu10的要部的放大立体图,图4是从后方观察esu10的放大图,图5是从侧方观察esu10的放大图。

35.如图3至图5所示,esu10的壳体100包括棱筒状的下侧壳体110、有底棱筒状的上侧壳体120、下侧罩130、以及上侧罩140。在本实施方式中,下侧壳体110及上侧壳体120是由铝合金等形成的铸造品,下侧罩130及上侧罩140由钢板等形成。上侧壳体120经由多个螺栓被连接(固定)于下侧壳体110的上端部。下侧罩130经由多个螺栓被连接(固定)于下侧壳体110的下端部,形成该下侧壳体110的底部。上侧罩140经由多个螺栓被连接(固定)于上侧壳体120的上端部,覆盖该上侧壳体120。另外,在下侧壳体110内,例如,收容有ac充电器12或dc/dc转换器13、充电继电器chr等,在上侧壳体120内,例如,收容有充电控制装置11、充电继电器dcr、总线单元等。但是,例如,充电继电器chr也可以如在图1中用双点划线表示的那

样配置在壳体100的外部。

36.下侧壳体110具有分别从该下侧壳体110的对应的角部的下部(下缘部)向外方突出的多个(在本实施方式中,例如为4个)紧固部111(参照图2)。各个紧固部111分别借助螺栓被紧固(固定)于对应的梁构件6。另外,上侧壳体120具有供将快速充电用的充电继电器dcr与正极侧及负极侧电源线pl、nl(电池3)连接起来的上述连接器15插入的连接口120o(参照图4)。在下侧壳体110的各个紧固部111被连接于对应的梁构件6时,连接口120o在电动汽车1的后部侧在车辆宽度方向上延伸,并且,连接口120o形成于与前围板dp相对的上侧壳体120的侧壁部(后壁部)120w(参照图4)的一个端部(在本实施方式中,为电动汽车1的左侧面侧的端部)。

37.进而,上侧壳体120包括外侧保护壁(第二保护壁)121、内侧保护壁(第三保护壁)122、第一凸台部120a、以及第二凸台部120b。如图4所示,外侧保护壁121在连接口120o的侧方以从侧壁部120w的一端(在本实施方式中,为左端)向后方突出的方式形成于上侧壳体120。另外,内侧保护壁122以相对于连接口120o在外侧保护壁121的相反侧从侧壁部120w向后方突出的方式形成于上侧壳体120。在本实施方式中,外侧保护壁121以接近上侧壳体120的上端部的方式形成于该上侧壳体120,内侧保护壁122相对于外侧保护壁121向下方错开地形成于上侧壳体120。进而,外侧保护壁121与内侧保护壁122在车辆宽度方向上的间隔l1(参照图4)比位于esu10的后方的前围板dp在车辆宽度方向上的尺寸短。另外,上侧壳体120的第一凸台部120a,如图4所示,以位于外侧保护壁120的下方的方式形成于侧壁部120w。进而,第二凸台部120b以位于内侧保护壁122的上侧的方式形成于侧壁部120w。在这些第一及第二凸台部120a、120b,形成有供螺栓b螺纹配合的螺纹孔。

38.另一方面,连接器15包括连接器主体150,所述连接器主体150具有插入到侧壁部120w的连接口120o中的插入部(图中省略)。连接器主体150具有比上侧壳体120的外侧及内侧保护壁121、122的间隔l1短的宽度,连接器15被插入连接口120o时,在外侧及内侧保护壁121、122之间,从侧壁部120w的表面向后方突出。

39.另外,如图3及图4所示,连接器15包括第一突出部151和第二突出部152,所述第一突出部151从连接器主体150的一个侧面(在图4中的左侧面)向宽度方向且向外方伸出,第二突出部152从连接器主体150的另一侧面(图4中的右侧面)向宽度方向且向外方伸出。在连接器15被插入连接口120o时,第一突出部151以位于上侧壳体120的外侧保护壁121的下方的方式形成于连接器主体150。与此相对,在连接器15被插入连接口120o时,第二突出部152以位于上侧壳体120的内侧保护壁122的上方的方式相对于第一突出部151向上方错开地形成于连接器主体150。在这些第一及第二突出部151、152,形成有供螺栓b的轴部插入贯通的螺栓孔。

40.进而,如图3及图4所示,连接器15包括第三突出部153和第四突出部154,所述第三突出部153从连接器主体150的一个侧面(图4中的左侧面)向宽度方向且向外方伸出,所述第四突出部154从连接器主体150的另一侧面(图4中的右侧面)向宽度方向且向外方伸出。第三突出部153以位于第一突出部151的后方并且位于下方的方式形成于连接器主体150。另外,第四突出部154以位于第二突出部152的后方并且位于下方的方式形成于连接器主体150,在连接器15被插入连接口120o时,位于上侧壳体120的内侧保护壁122的下方。

41.并且,在本实施方式的esu10中,在下侧壳体110形成有保护壁115。保护壁115以从

位于上侧壳体120的侧壁部120w的下方的下侧壳体110的侧壁部110w的一端(在本实施方式中,为左端)向后方突出的方式与接近该侧壁部110w的一端的紧固部111形成一体。另外,如从图3及图4看出的那样,当从上方观察esu10时,下侧壳体110的保护壁115与上侧壳体120的外侧保护壁121至少部分地重合,在上下方向上在该保护壁115与外侧保护壁121之间,如图3及图5所示,形成间隙g。进而,保护壁115与内侧保护壁122在车辆宽度方向上的间隔l2(参照图4)比位于esu10的后方的前围板dp在车辆宽度方向上的尺寸短。

42.以上述方式构成的esu10的连接器15经由电源线被连接于正极侧电源线pl及负极侧电源线nl(电池3),并且,在壳体100相对于梁构件6(车身2)被固定之后,该连接器15被安装于该壳体100的上侧壳体120。在将连接器15插入连接口120o时,将连接器主体150的第一及第三突出部151、153插入下侧壳体110的保护壁115与上侧壳体120的外侧保护壁121之间的间隙g,并且,将上侧壳体120的内侧保护壁122插入连接器主体150的第二及第四突出部152、154的间隙。由此,利用外侧及内侧保护壁121、122限制连接器主体150在车辆宽度方向上的移动。进而,借助保护壁115和外侧保护壁121限制连接器主体150的第一及第三突出部151、153、即连接器主体150在上下方向上的移动,利用内侧保护壁122限制第二及第四突出部152、154、即连接器主体150在上下方向上的移动。

43.其结果是,能够既抑制连接器15与周边的构件接触的问题,又易于将该连接器15(连接器主体150)相对于上侧壳体120(壳体100)插入。另外,在将连接器15相对于上侧壳体120插入之后,将螺栓b插入贯通于第一及第二突出部151、152的螺栓孔,将各个螺栓b螺纹配合于上侧壳体120的第一或者第二凸台部120a、120b。这时,在esu10中,可以将紧固工具插入贯通于保护壁115与外侧保护壁121的间隙g,将插入贯通于第一突出部151的螺栓b螺纹配合于第一凸台部120a。由此,良好地确保当在前舱室fc的狭窄的搭载空间中相对于esu10的壳体100安装连接器15时的作业性(安装性),并且,能够将连接器15相对于壳体100(上侧壳体120)牢固地固定。

44.在连接器15相对于壳体100被安装时,下侧壳体110的保护壁115,如图3及图5所示,从该下侧壳体110的下部沿着连接器主体150(连接器15)的一个侧面向上方延伸,并且,从连接器主体150(连接器15)的后端面150s进一步向后方突出。另外,如图3及图5所示,上侧壳体120的外侧保护壁121沿着连接器主体150的一个侧面向后方延伸,并且,从连接器主体150的后端面150s进一步向后方突出,上侧壳体120的内侧保护壁122沿着连接器主体150的另一侧面向后方延伸,并且,从连接器主体150的后端面150s进一步向后方突出。进而,保护壁115、外侧及内侧保护壁121、122的端部,如图5所示,到达隔着间隔与连接器主体150的后端面150s相对的假想平面p。

45.由此,在发生电动汽车1的碰撞(前碰撞、斜碰撞、或者偏碰撞等),因该碰撞而使esu10向后方移动了时,下侧壳体110的保护壁115、上侧壳体120的外侧保护壁(第二保护壁)121以及内侧保护壁(第三保护壁)122比连接器15先碰撞后方的前围板dp,将该前围板dp压退。其结果是,能够极为良好地保护从侧壁部120w向后方突出的作为高电压部件的连接器15。进而,在发生了电动汽车1的碰撞时,能够利用保护壁115及外侧保护壁121良好地抑制对连接器主体150(连接器15)的一个侧面(整个侧面)或后端面施加负荷的问题,并且,利用内侧保护壁122良好地抑制对连接器主体150的另一侧面施加负荷的问题。

46.如上面说明的那样,esu10包括ac充电器12或充电继电器chr、dcr、dc/dc转换器13

等多个电子部件、以及收容所述多个电子部件的壳体100,搭载于电动汽车1的前舱室fc中。进而,esu10包括:连接器15,所述连接器15与上侧壳体120(壳体100)内的充电继电器dcr连接,并且,从上侧壳体120的侧壁部120w的表面向后方突出;多个紧固部111,所述多个紧固部111从下侧壳体110(壳体100)的下部伸出,并且,被紧固于车身2(梁构件6);以及保护壁115,所述保护壁115形成于下侧壳体110。

47.并且,在esu10中,保护壁115以从壳体100、即下侧壳体110的下部沿着连接器15的一个侧面向上方延伸且从连接器15的后端面150s进一步向后方突出的方式与接近该连接器15的任一紧固部111形成一体。由此,能够抑制esu10整体的体积的增加,良好地确保当在前舱室fc的狭窄的搭载空间中相对于上侧壳体120安装连接器15时的作业性(安装性)。进而,在因电动汽车1的碰撞而使esu10向后方移动了时,保护壁115比连接器15先碰撞后方的前围板dp,将该前围板dp压退,由此,保护该连接器15。其结果是,在esu10中,既能够良好地确保连接器15相对于壳体100的安装性,又能够谋求从该壳体100的表面向后方突出的连接器15的保护。进而,通过将保护壁115与任一紧固部111形成为一体,能够抑制由esu10的重量增加或部件数目的增加引起的成本上升。

48.另外,esu10的壳体100包括下侧壳体110和上侧壳体120,所述下侧壳体110包含多个紧固部111以及保护壁115;所述上侧壳体120连接于下侧壳体110的上端部,上侧壳体120包含外侧保护壁121,所述外侧保护壁121为沿着连接器15(连接器主体150)的一个侧面向后方延伸并且从连接器15的后端面150s进一步向后方突出的第二保护壁。由此,在发生了电动汽车1的碰撞时,能够利用下侧壳体110的保护壁115以及上侧壳体120的外侧保护壁121这两者良好地抑制对连接器15的一个侧面(整个侧面)或后端面施加负荷的问题。

49.进而,在从上方观察esu10时,保护壁115与外侧保护壁121至少部分地重合,在上下方向上在该保护壁115与外侧保护壁121之间,形成允许紧固工具通过的间隙g。由此,能够良好地确保在前舱室fc的狭窄的搭载空间中相对于esu10的壳体100安装连接器15时的作业性。

50.另外,上侧壳体120包含内侧保护壁122,所述内侧保护壁122沿着与连接器15的一个侧面相反的一侧的另一侧面向后方延伸,并且,从连接器15的后端面150s进一步向后方突出。该内侧保护壁122与保护壁115及外侧保护壁121同样以达到隔着间隔与连接器15的后端面150s相对的假想平面p的方式从下侧壳体110或者上侧壳体120伸出。由此,当因电动汽车1的碰撞而使esu10向后方移动了时,由于除了保护壁115以及外侧保护壁121之外,内侧保护壁122也比连接器15先碰撞后方的前围板dp而将该前围板dp压退,因此,能够极为良好地保护连接器15。

51.进而,电动汽车1包括作为隔着间隔配置于esu10的连接器15的后方的车载部件的前围板dp,外侧保护壁121与内侧保护壁122在车辆宽度方向上的间隔l1和保护壁115与内侧保护壁122在车辆宽度方向上的间隔l2比位于esu10的后方的前围板dp在车辆宽度方向上的尺寸短。由此,当因电动汽车1的碰撞而使esu10向后方移动了时,能够良好地抑制前围板dp与保护壁115以及外侧保护壁121与内侧保护壁122之间的连接器15碰撞的问题。

52.另外,在esu10中,内侧保护壁122相对于外侧保护壁121向下方错开地形成于上侧壳体120。进而,连接器15包括:连接器主体150,所述连接器主体150配置于外侧及内侧保护壁121、122之间;第一突出部151,所述第一突出部151以位于外侧保护壁121的下方的方式

从连接器主体150伸出;第二突出部152,所述第二突出部152以位于内侧保护壁122的上方的方式从连接器主体150伸出;第三突出部153,所述第三突出部153以位于保护壁115的上方的方式从连接器主体150伸出;以及第四突出部154,所述第四突出部154以位于内侧保护壁122的下方的方式从连接器主体150伸出。由此,谋求对连接器15的保护,并且,既能够抑制该连接器15与周边的构件接触的问题,又易于相对于壳体100安装连接器15。另外,内侧保护壁122也可以相对于外侧保护壁121向上方错开地形成于上侧壳体120,第一突出部151也可以以位于外侧保护壁121的上方的方式从连接器主体150伸出,第二突出部152也可以以位于内侧保护壁122的下方的方式从连接器主体150伸出。进而,也可以从连接器15上省略掉第三及第四突出部153、154。

53.另外,对于上面所述的esu10,被作为搭载于包含电池3及电动发电机mg的电动汽车1中的装置进行了说明,但是并不局限于此。即,esu10例如也可以搭载于插电式的混合动力车辆。另外,在esu10中,连接器15以外的连接器14、16-19中的至少任一个、或者设置于与电池3或pcu4连接的缆线上的高电压连接器也可以以从壳体100的表面向后方突出的方式安装于该壳体100,也可以对于连接器14、16-19中的任一个设置保护壁115等。

54.进而,在esu10中,上侧壳体120的外侧保护壁121,如图6所示,也可以与上侧壳体120的第一凸台部120a形成为一体。另外,在esu10中,上侧壳体120的内侧保护壁122也可以与该上侧壳体120的第二凸台部120b形成为一体。进而,代替将保护壁115与任一紧固部111形成为一体,如图6所示,也可以将沿着连接器15的一个侧面向上方延伸并且从该连接器15的后端面150s进一步向后方突出的保护壁135与下侧壳体130形成为一体。另外,如图6所示,也可以相对于上侧壳体140将保护壁141形成为,当从上方观察esu10时,与下侧壳体110的保护壁115以及上侧壳体120的外侧保护壁121至少部分地重合。保护壁141也可以从上方覆盖整个连接器15,还可以沿着整个上述侧壁部120w延伸。进而,也可以通过将独立的构件固定于下侧壳体110或者上侧壳体120来形成保护壁115、外侧保护壁121及内侧保护壁122中的至少任一个。例如,如图7所示,也可以将碰撞托架125固定(紧固)于上侧壳体120,以便作为外侧保护壁起作用,在发生了电动汽车1的碰撞时,所述碰撞托架125与图中未示出的塔杆(tower bar)卡合,限制esu10借助惯性向前方移动。

55.并且,不言而喻,本公开的发明并不局限于上述实施方式,在本公开的外延的范围内,可以进行各种各样的变更。进而,在上述实施方式中,始终只不过是发明的概述中记载的发明的一种具体的方式,并不限定发明内容部分中记载的发明的要素。

56.本公开的发明可以应用于车载电气设备的制造产业等中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1