一种电机控制器安装结构及混合动力汽车的制作方法

1.本发明涉及汽车车身,具体涉及一种电机控制器安装结构及混合动力汽车。

背景技术:

2.伴随国内日益飙升的油价及混合动力汽车有使用成本低、无里程焦虑、不限牌、不限购、不限行、双积分等优点和政策的加持,混合动力汽车成为了新能源汽车未来发展的重要方向。电机控制器是混合动力汽车上用于控制驱动电机的装置,一般布置在前机舱内,但由于混合动力往往是在传统燃油车基础上进行升级改造而来,需要在机舱内同时布置下发动机系统和电动系统两套系统,因此导致电机控制器布置空间狭小,布置中无较多缓冲空间保护电机控制器不受冲击损害,且电机控制器是通过主动工作来控制电机按照设定的方向、速度、角度、响应时间进行工作的集成电路,对散热有很高的需求,狭小的机舱空间很难保证电机控制器的散热效果。总之,电机控制器直接关系到行车安全,但是兼顾电机控制器的散热和安全往往是一大难题。

3.cn106143358a发明公开了一种电机控制器安装装置及混合动力汽车,属于汽车领域。该电机控制器安装装置包括:第一支架、第二支架、第三支架和托盘,该发明通过第一支架和第二支架的下端分别固定在前纵梁的上表面上,通过第三支架固定在轮罩连接板上,托盘分别与第一支架、第二支架和第三支架的上端面的边缘缝焊固定,且托盘上设有四个安装点,通过四个安装点安装电机电机控制器,从而将电机控制器安装在前纵梁上,且由于托盘的后侧由前纵梁的后侧伸出,托盘的中部设有至少一个深槽和至少一个减重孔,便于电机控制器进行散热,避免电机控制器因热量无法发散出去而损坏。毋庸置疑,上述专利文献公开的技术方案是所属技术领域的一种有益的尝试,但是该发明的技术方案仅局限于托盘深槽和孔帮助热量散出,效果有限,并且安装后的电机控制器完全暴露在机舱内,未考虑对电器控制器的冲击安全保护。

技术实现要素:

4.有鉴于此,本发明的目的在于提供一种电机控制器安装结构,能够对电机控制器本体提供有效的保护,同时能够保证通风散热效果,从而实现兼顾电机控制器本体的散热和安全;本发明的目的还在于提供一种具有上述电机控制器安装结构的混合动力汽车。

5.本发明中的一种电机控制器安装结构,包括电机控制器本体,还包括上安装支架以及与所述上安装支架连接的下安装支架组件;所述上安装支架包括上支架本体、左连接件以及右连接件,所述左连接件以及右连接件的上部分别与所述上支架本体的左右两部连接;所述下安装支架组件包括下托架、左支撑架以及右支撑架,所述左支撑架以及右支撑架的上部分别与所述下托架的左右两部连接;所述左连接件的下部与所述左支撑架的上部连接,所述右连接件的下部与所述右支撑架的上部连接,以使所述上安装支架与所述下安装支架组件之间形成用于容纳所述电机控制器本体的空腔,并且所述空腔沿前后方向贯通。

6.进一步,所述左支撑架包括第一支撑板、用于与所述左连接件连接的第一上翻边

以及用于与所述下托架连接的第一下翻边,所述第一上翻边以及第一下翻边均向右伸出于所述第一支撑板;所述右支撑架包括第二支撑板、用于与所述右连接件连接的第二上翻边以及用于与所述下托架连接的第二下翻边,所述第二上翻边向右伸出于所述第二支撑板,所述第二下翻边向左伸出于所述第二支撑板。

7.进一步,所述第一支撑板以及第二支撑部均与电机控制器本体之间具有间隙,所述第一支撑板上设置有左散热孔,所述第二支撑板上设置有右散热孔,所述左散热孔以及右散热孔均沿左右方向贯通;所述下托架上设置有向上凸出的支撑凸台,所述支撑凸台的中部设置有散热减重孔,所述散热减重孔沿上下方向贯通。

8.进一步,所述第一上翻边上设置有多个第一电机控制器安装孔以及多个左连接件安装孔,所述第二上翻边上设置有多个第二电机控制器安装孔以及多个右连接件安装孔;所述第二上翻边的上部、前部以及后部均设置有第一线束固定孔。

9.进一步,所述下托架上设置有安装指示加强筋、多个机舱连接孔以及多个第二线束固定孔,所述安装指示加强筋为箭头状凹槽。

10.进一步,所述下安装支架组件还包括管线安装支架,所述管线安装支架上设置有管线安装孔,所述管线安装支架的边缘设置有第一防割伤翻边。

11.进一步,所述上支架本体上设置有电子控制单元安装点、分线盒安装点以及镂空减重孔。

12.进一步,所述左连接件包括板状主体以及设置在所述板状主体的下侧的连接翻边;所述板状主体上设置有第一加强筋,并且所述第一加强筋向上延伸至所述上支架本体上,所述第一加强筋向下延伸至所述连接翻边上。

13.进一步,所述右连接件上设置有梯形散热减重孔,所述梯形散热减重孔的周边设置有第二防割伤翻边;所述梯形散热减重孔使所述右连接件形成前支脚以及后支脚,所述前支脚以及后支脚上均设置有右螺栓过孔;所述连接翻边上设置有左螺栓过孔。

14.本发明中的一种混合动力汽车,包括发动机舱总成以及上述电机控制器安装结构,所述下托架与所述发动机总成连接,所述板状主体朝向所述发动机舱总成的靠近左轮鼓包的一侧。

15.本发明的有益效果是:1、本发明通过上安装支架与下安装支架组件组成的结构形成“回”字形断面结构,电机控制器本体置于空腔内,上安装支架和下安装支架组件能够将电机控制器本体包裹起来,在车辆受到冲击时,能够对电机控制器本体提供有效的保护,同时车辆在行驶时外部空气从前至后流入发动机舱总成,空腔沿前后方向贯通能够保证通风散热效果,防止电机控制器本体因过热而不能正常稳定的工作,从而能够实现兼顾电机控制器本体的散热和安全;2、本发明的左散热孔、右散热孔以及散热减重孔均具有散热通风的作用,同时配合空腔的前后贯通,能够使电机控制器本体的前侧、后侧、左侧、右侧以及下侧均能够将热量扩散排出,能够保证散热通风效果;此外,支撑凸台能够与发动机舱总成之间形成间隙,而第一支撑板以及第二支撑部均与电机控制器本体之间也具有间隙,这些间隙能够提供散热通风的空间,进一步提高左散热孔、右散热孔以及散热减重孔的散热通风效果;3、本发明通过分层式安装电机控制器本体、电子控制单元以及分线盒,同时通过

第一线束固定孔、第二线束固定孔以及管线安装支架分别对线束的走线进行控制,能够提高发动机舱内的空间利用率,让发动机舱看起更加整齐、线束走向更规整美观,避免了机舱以往给人以凌乱的感觉;4、本发明针对左连接件以及右连接件对于强度的不同需求,在不同的位置合理设置散热结构或者加强结构,保证兼顾电机控制器本体的散热和安全。

附图说明

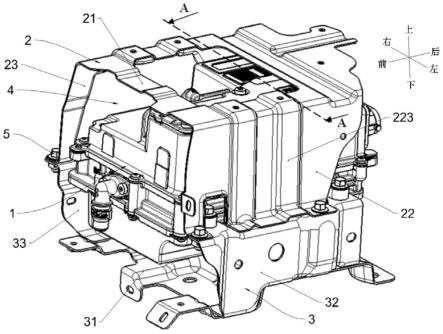

16.为了使本发明的目的、技术方案和有益效果更加清楚,本发明提供如下附图进行说明:图1为本发明的电机控制器安装结构的结构示意图;图2为图1的a-a截面示意图;图3为本发明的电机控制器安装结构与发动机舱总成连接的结构示意图;图4为本发明的电机控制器安装结构与发动机舱总成配合的爆炸图;图5为本发明的下安装支架组件的结构示意图;图6为图5的b-b截面示意图;图7为本发明的下托架的结构示意图;图8为图7的c-c截面示意图;图9为本发明的左支撑架的结构示意图;图10为图9的d-d截面示意图;图11为本发明的右支撑架的结构示意图;图12为图11的e-e截面示意图;图13为本发明的管线安装支架的结构示意图;图14为本发明的上安装支架的结构示意图;图15为本发明的上安装支架的正视示意图。

17.附图中标记如下:1-电机控制器本体;2-上安装支架,21-上支架本体,211-电子控制单元安装点,212-分线盒安装点,213-镂空减重孔,22-左连接件,221-板状主体,222-连接翻边,223-第一加强筋, 23-右连接件,231-梯形散热减重孔,232-第二防割伤翻边,233-前支脚,234-后支脚,235-右螺栓过孔;3-下安装支架组件,31-下托架,311-支撑凸台,312-散热减重孔,313-安装指示加强筋,314-机舱连接孔,315-第二线束固定孔,32-左支撑架,321-第一支撑板,322-第一上翻边,323-第一下翻边,324-左散热孔,325-第一电机控制器安装孔,326-左连接件安装孔,33-右支撑架,331-第二支撑板,332-第二上翻边,333-第二下翻边,334-右散热孔,335-第二电机控制器安装孔,336-右连接件安装孔,337-第一线束固定孔,34-管线安装支架,341-管线安装孔,342-第一防割伤翻边;4-空腔;5-螺栓;6-发动机舱总成。

具体实施方式

18.下面结合附图和实施例对本发明的技术方案作详细说明。

19.如图1-图15所示,本实施例中的一种电机控制器安装结构,包括电机控制器本体1,还包括上安装支架2以及与上安装支架2连接的下安装支架组件3;上安装支架2包括上支架本体21、左连接件22以及右连接件23,左连接件22以及右连接件23的上部分别与上支架本体21的左右两部连接;下安装支架组件3包括下托架31、左支撑架32以及右支撑架33,左支撑架32以及右支撑架33的上部分别与下托架31的左右两部连接;左连接件22的下部与左支撑架32的上部连接,右连接件23的下部与右支撑架33的上部连接,以使上安装支架2与下安装支架组件3之间形成用于容纳电机控制器本体1的空腔4,并且空腔4沿前后方向贯通。通过上安装支架2与下安装支架组件3组成的结构形成“回”字形断面结构,电机控制器本体1置于空腔4内,电机控制器本体1通过螺栓5与下安装支架组件3连接,上安装支架2通过螺栓5与下安装支架组件3连接,上安装支架2和下安装支架组件3能够将电机控制器本体1包裹起来,在车辆受到冲击时,能够对电机控制器本体1提供有效的保护,同时车辆在行驶时外部空气从前至后流入发动机舱总成6,空腔4沿前后方向贯通能够保证通风散热效果,防止电机控制器本体1因过热而不能正常稳定的工作,从而能够实现兼顾电机控制器本体1的散热和安全。

20.本实施例中,左支撑架32包括第一支撑板321、用于与左连接件22连接的第一上翻边322以及用于与下托架31连接的第一下翻边323,第一上翻边322以及第一下翻边323均向右伸出于第一支撑板321;右支撑架33包括第二支撑板331、用于与右连接件23连接的第二上翻边332以及用于与下托架31连接的第二下翻边333,第二上翻边332向右伸出于第二支撑板331,第二下翻边333向左伸出于第二支撑板331。左支撑架32的截面呈c形,右支撑架33的截面呈z形,使得左支撑架32和右支撑架33的强度都较高,能够对电机控制器的下部进行重点保护。第一下翻边323和第二下翻边333均是通过焊接与下托架31连接,第一上翻边322通过螺栓5与左连接件22连接,第二上翻边332通过螺栓5与右连接件23连接,能够便于拆装。

21.本实施例中,第一支撑板321以及第二支撑部均与电机控制器本体1之间具有间隙,第一支撑板321上设置有左散热孔324,第二支撑板331上设置有右散热孔334,左散热孔324以及右散热孔334均沿左右方向贯通;下托架31上设置有向上凸出的支撑凸台311,支撑凸台311的中部设置有散热减重孔312,散热减重孔312沿上下方向贯通。电机控制器本体1的下部对于散热的需求更大,因此左散热孔324、右散热孔334以及散热减重孔312均具有散热通风的作用,同时配合空腔4的前后贯通,能够使电机控制器本体1的前侧、后侧、左侧、右侧以及下侧均能够将热量扩散排出,能够保证散热通风效果。此外,支撑凸台311能够与发动机舱总成6之间形成间隙,而第一支撑板321以及第二支撑部均与电机控制器本体1之间也具有间隙,这些间隙能够提供散热通风的空间,进一步提高左散热孔324、右散热孔334以及散热减重孔312的散热通风效果。

22.本实施例中,第一上翻边322上设置有多个第一电机控制器安装孔325以及多个左连接件安装孔326,第二上翻边332上设置有多个第二电机控制器安装孔335以及多个右连接件安装孔336;第二上翻边332的上部、前部以及后部均设置有第一线束固定孔337。第一电机控制器安装孔325、左连接件安装孔326、第二电机控制器安装孔335以及右连接件安装

孔336的下侧均设置有预焊螺母,便于与螺栓5螺纹连接,进一步降低装配难度,提高装配效率。第一线束固定孔337能够固定线束,防止线束在行车过程中晃动,同时能够使线束的走线可控,使线束更加规整。

23.本实施例中,下托架31上设置有安装指示加强筋313、多个机舱连接孔314以及多个第二线束固定孔315,安装指示加强筋313为箭头状凹槽。安装指示加强筋313能够为工人装配提供指导和提示,进一步降低装配难度,提高装配效率;机舱连接孔314能够用于与发动机舱总成6连接;第二线束固定孔315能够固定线束,防止线束在行车过程中晃动,同时能够使线束的走线可控,使线束更加规整。

24.本实施例中,下安装支架组件3还包括管线安装支架34,管线安装支架34上设置有管线安装孔341,管线安装支架34的边缘设置有第一防割伤翻边342。管线安装孔341能够固定线束,第一防割伤翻边342的延伸方向与线束的走线方向相近,能够增大与线束的接触面积,防止钣金棱角割伤线束而出现过热风险。

25.本实施例中,上支架本体21上设置有电子控制单元安装点211、分线盒安装点212以及镂空减重孔213,电子控制单元即为ecu控制器,上支架本体21能够为电子控制单元和分线盒提供支撑,将电子控制单元和分线盒设置在上支架本体21的上侧,将电机控制器本体1安装在空腔4中,能够形成分层式的安装,能够提高发动机舱内的空间利用率,让发动机舱看起更加整齐、线束走向更规整美观,避免了机舱以往给人以凌乱的感觉。

26.本实施例中,左连接件22包括板状主体221以及设置在板状主体221的下侧的连接翻边222;板状主体221上设置有第一加强筋223,并且第一加强筋223向上延伸至上支架本体21上,第一加强筋223向下延伸至连接翻边222上。板状主体221靠近发动机舱总成6的左轮鼓包,因此属于需要重点防护的位置,上支架本体21、左连接件22以及右连接件23是一个整体,通过第一加强筋223延伸至上支架本体21以及连接翻边222上,能够显著提升上安装支架2的左侧的强度,因外部撞击入侵发动机舱内导致左轮鼓包朝向发动机舱内变形后,上安装支架2的左侧的强度高,能够防止电机控制器主体损伤。

27.本实施例中,右连接件23上设置有梯形散热减重孔231,梯形散热减重孔231的周边设置有第二防割伤翻边232;梯形散热减重孔231使右连接件23形成前支脚233以及后支脚234,前支脚233以及后支脚234上均设置有右螺栓过孔235;连接翻边222上设置有左螺栓过孔。上安装支架2的右侧对于强度的需求较低,因此能够设置大面积的梯形散热减重孔231,同时可以利用梯形散热减重孔231走线,使线束从梯形散热减重孔231进入空腔4,而第二防割伤翻边232的延伸方向与线束的走线方向相近,能够增大与线束的接触面积,防止钣金棱角割伤线束而出现过热风险。

28.本实施例中的一种混合动力汽车,包括发动机舱总成6以及上述电机控制器安装结构,下托架31与发动机总成连接,板状主体221朝向发动机舱总成6的靠近左轮鼓包的一侧。

29.最后说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1