一种摩托车轮胎的制作方法

1.本发明涉及轮胎技术领域,具体是一种摩托车轮胎。

背景技术:

2.轮胎是摩托车部件中唯一与路面直接接触的部位,其主要做用是承受载重、传递摩托车行驶所需要的动力、使摩托车能够稳定的驾驶、应对不同的路况等,而轮胎的花纹对摩托车的动力/制动力性能、排水性能、抓地性能、驾驶舒适性、驾驶安全性都有着重要的影响。

3.不同种类的摩托车的骑行方式、使用环境也是不同的,而为了满足不同摩托车的不同要求,需要设计不同的胎面花纹来满足轮胎的驾驶方式和使用环境。以巡航用摩托车后轮为例,其轮胎在直线行驶和转弯时都需要较高的通过性,从而需保证轮胎为摩托车持续稳定地提供牵引力和抓地力,以允许最优的动力传递和适当的制动作用。当然,这种轮胎还必须确保舒适性、驾驶稳定性、可控性、方向性、车辆在不同道路上形式的安定性、高行驶里程和规则的磨损。形成在胎面带上的沟槽的数量、走势、分布和形状对轮胎的行驶表现会产生显著的影响,因此胎面花纹会显著影响轮胎的性能。

4.而对于常用轮胎花纹来说,花纹的沟槽占比影响着轮胎的排水性能和抓地性能,而且这两种性能很难同时满足,若要提高轮胎的排水性能就会降低轮胎的抓地性能,反之若要提高轮胎的抓地性能就会降低轮胎的排水性能,这样就会限制轮胎在雨天和晴天的性能。

技术实现要素:

5.本发明主要解决的技术问题是提供一种适用于中、高速巡航车轮胎的摩托车轮胎,使得轮胎具有积水地面行驶的主要性能,同时又能够满足正常路况的行驶要求,提高轮胎的操控稳定性,能够在保证抓地力的前提下提高排水性能。

6.为达到上述目的,本发明公开了一种摩托车轮胎,包括赤道面和胎面带,所述胎面带上设有用于形成胎面花纹的若干沟槽,所述胎面带包括横跨赤道面的环形的中心部和对称设置于中心部左右两侧的两环形的胎肩部,所述中心部包括横跨赤道面的环形的第一中心部和对称设置于第一中心部左右两侧的两环形的第二中心部,所述胎面花纹包括沿轮胎周向重复排列的多个模块,所述模块相对于赤道面对称设置,包括:至少一个第一沟槽,所述第一沟槽从其中一个胎肩部延伸到另一个胎肩部;至少一对第二沟槽,每对第二沟槽相对于赤道面对称设置于胎肩部内;至少一对第三沟槽,每对第三沟槽相对于赤道面对称设置于第二中心部内。

7.模块相对于赤道面对称设置,即胎面花纹相对于赤道面对称设置,能够提高轮胎在中、高速运转时的平衡性。三种沟槽的分布设置增强了模块上沟槽的均匀性和紧凑性,进一步提高了轮胎运转时的平衡性和轮胎的排水性能。

8.优选地,所述模块沿轮胎周向具有预定周向长度,所述第一沟槽的周向长度第一

周向长度等于预定周向长度,所述第一沟槽轴向展宽不小于胎面带轴向展宽的90%。第一沟槽轴向展宽不小于胎面带轴向展宽的90%,第一沟槽轴向展宽大,能够增强轮胎的排水性能。

9.优选地,所述第一沟槽包括横跨赤道面的第一弧线部分,还包括分别设置于赤道面两侧的两第二弧线部分、两第三弧线部分、两第四弧线部分和两第五弧线部分,在赤道面的同一侧,第二弧线部分的一端连接第一弧线部分的端部且连接处相切,第二弧线部分的另一端连接第三弧线部分的一端,第四弧线部分的一端与第三弧线部分连接且连接处相切形成三岔式沟槽,第五弧线部分的一端与第四弧线部分的另一端连接且连接处相切,两第三弧线部分的另一端和两第五弧线部分的另一端形成第一沟槽的四个自由端。三岔式沟槽可以有效的刺穿水膜,并且对轮胎接触到的水起到分流的作用,能够有效提高轮胎的排水性能;第一沟槽设置的四个自由端,进一步提高了轮胎的排水性能。

10.优选地,所述模块还包括相对于赤道面对称设置的横向沟槽,所述横向沟槽的左右两端分别连通两第二沟槽,且所述横向沟槽通过第二弧线部分和第三弧线部分的连接处横穿第一沟槽。横向沟槽能够从横向上对水膜产生破坏,从而增强轮胎在雨天的操控性能,且横向沟槽连通第一沟槽和第二沟槽,进一步提高了轮胎的排水性能。

11.优选地,所述横向沟槽上设有靠近赤道面且对称设置的两三角式沟槽,所述三角式沟槽的一条边与横向沟槽重合。三角式沟槽的设置能够有效刺穿水膜,从而提高轮胎在雨天的操控性能,还能够吸收轮胎运行中所产生的震动,进一步提高了轮胎的操控性能。

12.优选地,第三弧线部分的另一端形成第一拳头形端部,第五弧线部分的另一端形成第二拳头形端部。拳头形端部的设计,使进入第一沟槽中的水分别进入四个自由端时能够从更多的角度排出,从而加强了胎面花纹的排水性能。

13.优选地,所述第二沟槽包括一个弧线部分,所述第三沟槽包括一个弧线部分,第三沟槽和第二沟槽位于第一沟槽的同侧。

14.优选地,所述第二沟槽的周向长度第二周向长度占预定周向长度的35%-45%,所述第三沟槽的周向长度第三周向长度占预定周向长度的40%-50%。所述第三沟槽至第二沟槽的最长周向长度第四周向长度占第一周向长度的85%-95%。增强了模块上沟槽的均匀性,进一步提高了轮胎的排水性能。

15.优选地,在赤道面的同一侧,第三沟槽与第二沟槽轴向展宽最小间距不大于胎面带轴向展宽的3%,第一沟槽与第二沟槽最小距离不小于23mm,第一沟槽与第三沟槽最小距离不小于15mm,第三沟槽靠近第二沟槽的端部与第二沟槽靠近第三沟槽的端部之间的距离不小于10mm。增强了模块上沟槽的均匀性和紧凑性,进一步提高了轮胎的排水性能和操控性能。

16.优选地,所述中心部轴向展宽占胎面带轴向展宽的35%-45%,所述第一中心部轴向展宽占中心部轴向展宽的15%-30%,所述中心部上的沟槽所占的比例不大于12%,所述胎肩部上沟槽所占的比例不小于12%且不大于15%,所述胎面带的陆比不小于80%且不大于90%。能够保证轮胎的抓地力,提高轮胎的操控稳定性。

17.综上所述,本发明的有益效果在于:本发明所公开的轮胎上的沟槽均匀性和紧凑性较好,提高了轮胎的排水性能和操控性能,能够在保证抓地力的前提下提高轮胎的排水性能;胎面花纹相对于赤道面对称设置,能够提高轮胎在中、高速运转时的平衡性;第一沟

槽轴向展宽足够大,能够增强轮胎的排水性能;三岔式沟槽能够有效提高轮胎的排水性能;第一沟槽设置的四个自由端,进一步提高了轮胎的排水性能;横向沟槽能够从横向上对水膜产生破坏,从而增强轮胎在雨天的操控性能,且横向沟槽连通第一沟槽和第二沟槽,进一步提高了轮胎的排水性能;三角式沟槽的设置进一步提高了轮胎的操控性能;拳头形端部的设计,加强了胎面花纹的排水性能。

附图说明

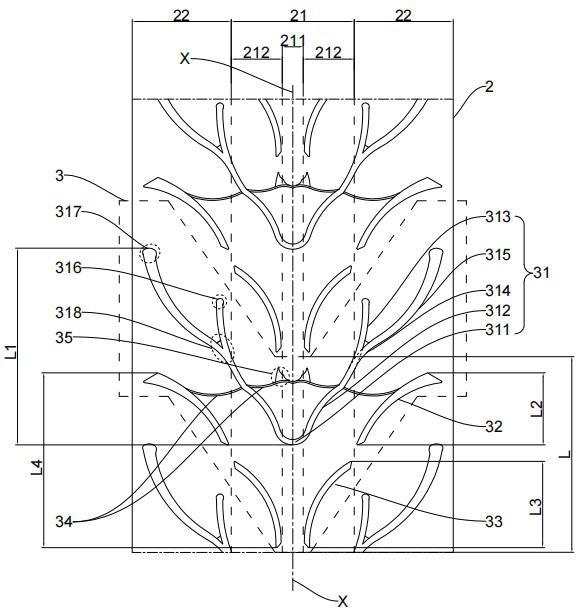

18.图1是本发明一种摩托车轮胎部分胎面带的展开示意图;图2是本发明一种摩托车轮胎的沿其轴向的截面图;图中:1、轮胎,2、胎面带,21、中心部,211、第一中心部,212、第二中心部,22、胎肩部,3、模块,31、第一沟槽,311、第一弧线部分,312、第二弧线部分,313、第三弧线部分,314、第四弧线部分,315、第五弧线部分,316、第一拳头形端部,317、第二拳头形端部,318、三岔式沟槽,32、第二沟槽,33、第三沟槽,34、横向沟槽,35、三角式沟槽,l、预定周向长度,l1、第一周向长度,l2、第二周向长度,l3、第三周向长度,l4、第四周向长度,x-x、赤道面。

具体实施方式

19.下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。

20.在本技术的描述中,需要理解的是,术语“左”、“右”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,不能理解为对本技术的限制。

21.术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。在本技术的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。

22.下文是结合附图对本发明优选实施例的说明。

23.本发明公开了一种摩托车轮胎,如图1和图2所示,包括赤道面x-x和胎面带2,赤道面x-x将胎面带2分为对称设置的两部分。胎面带2上设有用于形成胎面花纹的若干沟槽,胎面带2包括横跨赤道面x-x的环形的中心部21和对称设置于中心部21左右两侧的两环形的胎肩部22,中心部21轴向展宽占胎面带2轴向展宽的35%-45%,中心部21上的沟槽所占的比例不大于12%,胎肩部22上沟槽所占的比例不小于12%且不大于15%,胎面带2的陆比不小于80%且不大于90%。陆比是指胎面带2上除去沟槽的面积与胎面带2面积的比值。中心部21包括横跨赤道面x-x的环形的第一中心部211和对称设置于第一中心部211左右两侧的两环形的第二中心部212,第一中心部211轴向展宽占中心部21轴向展宽的15%-30%。

24.如图1所示,胎面花纹包括沿轮胎1周向重复排列的多个模块3,模块3相对于赤道面x-x对称设置,即胎面花纹相对于赤道面x-x对称设置。模块3沿轮胎1周向具有预定周向长度l。预定周向长度l为模块3每一点处的周向延伸长度。

25.模块3包括至少一个第一沟槽31,第一沟槽31从其中一个胎肩部22延伸到另一个胎肩部22,第一沟槽31轴向展宽不小于胎面带2轴向展宽的90%。第一沟槽31包括横跨赤道面x-x的第一弧线部分311,还包括分别设置于赤道面x-x两侧的两第二弧线部分312、两第

三弧线部分313、两第四弧线部分314和两第五弧线部分315,在赤道面x-x的同一侧,第二弧线部分312的一端连接第一弧线部分311的端部且连接处相切,第二弧线部分312的另一端连接第三弧线部分313的一端,第四弧线部分314的一端与第三弧线部分313连接且连接处相切形成三岔式沟槽318,第五弧线部分315的一端与第四弧线部分314的另一端连接且连接处相切,两第三弧线部分313的另一端和两第五弧线部分315的另一端形成第一沟槽31的四个自由端。三岔式沟槽318可以有效的刺穿水膜,并且对轮胎1接触到的水起到分流的作用,能够有效提高轮胎1的排水性能。第三弧线部分313的另一端形成第一拳头形端部316,第五弧线部分315的另一端形成第二拳头形端部317。拳头形端部的设计,能够使进入第一沟槽31中的水从更多的角度排出,从而加强了胎面花纹的排水性能。

26.模块3还包括至少一对第二沟槽32,每对第二沟槽32相对于赤道面x-x对称设置于胎肩部22内,第二沟槽32包括一个弧线部分。模块3还包括相对于赤道面x-x对称设置的横向沟槽34,横向沟槽34的左右两端分别连通两第二沟槽32,且横向沟槽34通过第二弧线部分312和第三弧线部分313的连接处横穿第一沟槽31。横向沟槽34能够从横向上对水膜产生破坏,从而增强轮胎1在雨天的操控性能。横向沟槽34上设有靠近赤道面x-x且对称设置的两三角式沟槽35,三角式沟槽35的一条边与横向沟槽34重合。三角式沟槽35的设置能够有效刺穿水膜从而提高轮胎1在雨天的操控性能,还能够吸收轮胎1运行中所产生的震动,进一步提高了轮胎1的操控性能。

27.模块3还包括至少一对第三沟槽33,每对第三沟槽33相对于赤道面x-x对称设置于第二中心部212内,第三沟槽33包括一个弧线部分,第三沟槽33和第二沟槽32位于第一沟槽31的同侧。

28.如图1所示,第一沟槽31的周向长度第一周向长度l1等于预定周向长度l,第二沟槽32的周向长度第二周向长度l2占预定周向长度l的35%-45%,第三沟槽33的周向长度第三周向长度l3占预定周向长度l的40%-50%。第三沟槽33至第二沟槽32的最长周向长度第四周向长度l4占第一周向长度l1的85%-95%。在赤道面x-x的同一侧,第三沟槽33与第二沟槽32轴向展宽最小间距不大于胎面带2轴向展宽的3%,第一沟槽31与第二沟槽32最小距离不小于23mm,第一沟槽31与第三沟槽33最小距离不小于15mm,第三沟槽33靠近第二沟槽32的端部与第二沟槽32靠近第三沟槽33的端部之间的距离不小于10mm。

29.值得注意的是,本发明所公开的摩托车轮胎不仅可应用于巡航摩托车,也可应用于其他型号的摩托车。

30.以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和替换,这些改进和替换也应视为本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1