无线充电线盘结构的制作方法

1.本实用新型涉及汽车领域,特别是涉及一种无线充电线盘结构。

背景技术:

2.近年来新能源汽车发展迅速,越来越多的人开始选择接受电动汽车这种环保的出行方式。同时也被许多汽车厂家认为是未来汽车发展的方向,而且都投入了大笔资金进行研发。不过,由于充电问题的现实阻碍,一直以来还没有得到充分推广。目前,电动车最重要的部分莫过于电池和充电设备,由于技术瓶颈,短时间内它们只能使用锂电池,所以无线(感应)充电系统变成了另一个研发重点。与有线充电系统相比,无线充电有多种优势,能够顺应新能源汽车未来的发展趋势。无线充电系统主要分划分为墙端设备(电能转换装置wall box)、原边线圈(bp)、车端控制器(vcu)和车端接收线圈(vp)。

3.现有技术车端接收线圈(vp)的结构是在绕线托盘内缠绕利兹线形成接收线圈,铁氧体覆盖在接收线圈上,共同组成电磁转换结构。但是,由于利兹线上面有高压交流,铁氧体是导体。为避免漏电损坏,通常利兹线要使用高耐压利兹线(具有耐高压保护层),高耐压的利兹线不仅尺寸厚,散热差,而且成本较高。

技术实现要素:

4.在实用新型内容部分中引入了一系列简化形式的概念,该简化形式的概念均为本领域现有技术简化,这将在具体实施方式部分中进一步详细说明。本实用新型的实用新型内容部分并不意味着要试图限定出所要求保护的技术方案的关键特征和必要技术特征,更不意味着试图确定所要求保护的技术方案的保护范围。

5.本实用新型要解决的技术问题是提供一种接收线圈导线不需要使用耐高压利兹线,相对现有技术能降低生产成本并提供更好的散热性能和更薄厚度的无线充电线盘结构。

6.为解决上述技术问题,本实用新型提供的无线充电线盘结构,包括:

7.绕线托盘1,其内部容置固定车端线圈导线2;

8.支撑固定部3,其形成在绕线托盘1内,其用于支撑铁氧体4同时固定车端线圈导线2;

9.其中,支撑固定部3顶面高于车端线圈导线2顶部最高处,铁氧体4和车端线圈导线2之间形成有间隙。

10.可选择的,所述的无线充电线盘结构,所述支撑固定部3顶面高度小于等于绕线托盘1顶部周缘固定连接部顶面的高度相同;

11.所述固定连接部用于固定连接绕线托盘盖。

12.可选择的,所述的无线充电线盘结构,所述支撑固定部3彼此独立设置,均匀的排布在绕线托盘1底壁上。

13.可选择的,所述的无线充电线盘结构,所述支撑固定部3彼此独立设置,不均匀的

排布在绕线托盘1底壁上,所述支撑固定部3自绕线托盘1几何中心向绕线托盘1边缘数量逐渐减少。

14.可选择的,所述的无线充电线盘结构,所述支撑固定部3形成为棱台、圆柱、卡扣和翅片其中至少一种。

15.可选择的,所述的无线充电线盘结构,所述支撑固定部3是形成在所述绕线托盘1底壁中的凹槽。

16.可选择的,所述的无线充电线盘结构,所述支撑固定部3是沿绕线托盘1横向和/或纵向设置的龙骨。

17.可选择的,所述的无线充电线盘结构,当设有多根所述支撑固定部3时,各所述支撑固定部3等间距平行排布。

18.可选择的,所述的无线充电线盘结构,所述间隙范围为1mm~1cm,优选为2mm、3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm或9mm。

19.可选择的,所述的无线充电线盘结构,所述支撑固定部3是采用绝缘材料制造,例如橡胶、塑料。

20.本实用新型至少能实现以下技术效果:

21.1、通过支撑固定部使铁氧体和车端线圈导线之间形成有间隙,因此不需要使用高耐压利兹线。相对现有技术本实用新型尺寸厚度更薄。

22.2、通过支撑固定部使铁氧体和车端线圈导线之间形成有间隙,因此不需要使用高耐压利兹线,利兹线不需要耐压层,相对现有技术本实用新型具有更好的散热性能。

23.3、通过支撑固定部使铁氧体和车端线圈导线之间形成有间隙,因此不需要使用高耐压利兹线,相对现有技术本实用新型生产成本更低。

24.4.本实用新型支撑固定部采用绝缘材料制造(例如橡胶、塑料等),成本低廉,易于生产。

附图说明

25.本实用新型附图旨在示出根据本实用新型的特定示例性实施例中所使用的方法、结构和/或材料的一般特性,对说明书中的描述进行补充。然而,本实用新型附图是未按比例绘制的示意图,因而可能未能够准确反映任何所给出的实施例的精确结构或性能特点,本实用新型附图不应当被解释为限定或限制由根据本实用新型的示例性实施例所涵盖的数值或属性的范围。下面结合附图与具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明:

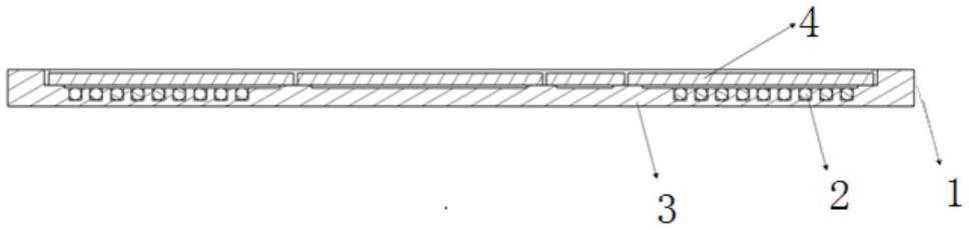

26.图1是本实用新型剖视图。

27.图2是本实用新型俯视图。

28.附图标记说明

29.绕线托盘1

30.车端线圈导线2

31.支撑固定部3

32.铁氧体4。

具体实施方式

33.以下通过特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所公开的内容充分地了解本实用新型的其他优点与技术效果。本实用新型还可以通过不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点加以应用,在没有背离实用新型总的设计思路下进行各种修饰或改变。需说明的是,在不冲突的情况下,以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。本实用新型下述示例性实施例可以多种不同的形式来实施,并且不应当被解释为只限于这里所阐述的具体实施例。应当理解的是,提供这些实施例是为了使得本实用新型的公开彻底且完整,并且将这些示例性具体实施例的技术方案充分传达给本领域技术人员。应当理解的是,当元件被称作“连接”或“结合”到另一元件时,该元件可以直接连接或结合到另一元件,或者可以存在中间元件。不同的是,当元件被称作“直接连接”或“直接结合”到另一元件时,不存在中间元件。在全部附图中,相同的附图标记始终表示相同的元件。

34.第一实施例;

35.参考图1结合图2所示,本实用新型提供一种无线充电线盘结构,包括:

36.绕线托盘1,其内部容置固定车端线圈导线2;

37.支撑固定部3,其形成在绕线托盘1内,其用于支撑铁氧体4同时固定车端线圈导线2;

38.其中,支撑固定部3顶面高于车端线圈导线2顶部最高处,铁氧体4和车端线圈导线2之间形成有间隙;

39.其中,所述支撑固定部3顶面高度小于等于绕线托盘1顶部周缘固定连接部顶面的高度相同;所述固定连接部用于固定连接绕线托盘盖或其他外部结构。

40.本实施例中,所述支撑固定部3是沿绕线托盘1横向和/或纵向设置的龙骨,横向和纵向龙骨允许形成交错网格结构;

41.龙骨设置越多间距越小则支撑固定效果越好,当设有多根所述支撑固定部3时,各所述支撑固定部3等间距平行排布。

42.此外,还应当理解的是,尽管在这里可以使用术语“第一”、“第二”等来描述不同的元件、组件、区域、层和/或部分,但是这些元件、组件、区域、层和/或部分不应当受这些术语的限制。这些术语仅是用来将一个元件、组件、区域、层或部分与另一个元件、组件、区域、层或部分区分开来。因此,在不脱离根据本实用新型的示例性实施例的教导的情况下,以下所讨论的第一元件、组件、区域、层或部分也可以被称作第二元件、组件、区域、层或部分。

43.第二实施例;

44.本实用新型提供一种无线充电线盘结构,包括:

45.绕线托盘1,其内部容置固定车端线圈导线2;

46.支撑固定部3,其形成在绕线托盘1内,其用于支撑铁氧体4同时固定车端线圈导线2;

47.其中,支撑固定部3顶面高于车端线圈导线2顶部最高处,铁氧体4和车端线圈导线2之间形成有间隙;

48.其中,所述支撑固定部3顶面高度小于等于绕线托盘1顶部周缘固定连接部顶面的高度相同;所述固定连接部用于固定连接绕线托盘盖或其他外部结构。

49.本实施例中,所述支撑固定部3彼此独立设置,存在以下两种设置情况;

50.一、各支撑固定部3彼此独立均匀的排布在绕线托盘1底壁上;

51.二、各支撑固定部3彼此独立不均匀的排布在绕线托盘1底壁上,所述支撑固定部3自绕线托盘1几何中心向绕线托盘1边缘数量逐渐减少;

52.绕线托盘1中心位置相较绕线托盘1边缘位置需要更多的支撑,因此在中心位置可选择的设置更多的支撑固定部3;

53.相应的,所述支撑固定部3形成为棱台、圆柱、卡扣和翅片其中至少一种,也可以选择多种组合。例如,在绕线托盘1中心位置设置能提供更稳定支撑的棱台,而靠近绕线托盘1边缘位置,为了减少重量可以选择设置支撑翅片。

54.第三实施例;

55.本实用新型提供一种无线充电线盘结构,包括:

56.绕线托盘1,其内部容置固定车端线圈导线2;

57.支撑固定部3,其形成在绕线托盘1内,其用于支撑铁氧体4同时固定车端线圈导线2;

58.其中,支撑固定部3顶面高于车端线圈导线2顶部最高处,铁氧体4和车端线圈导线2之间形成有间隙;

59.其中,所述支撑固定部3顶面高度小于等于绕线托盘1顶部周缘固定连接部顶面的高度相同;所述固定连接部用于固定连接绕线托盘盖或其他外部结构;

60.所述支撑固定部3是形成在所述绕线托盘1底壁中的凹槽。

61.优选的,上述第一实施例~第三实施例中,所述间隙范围为1mm~1cm,优选为2mm、3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm或9mm。

62.优选的,上述第一实施例~第三实施例中,所述支撑固定部3是采用绝缘材料制造,例如橡胶、塑料等。

63.除非另有定义,否则这里所使用的全部术语(包括技术术语和科学术语)都具有与本实用新型所属领域的普通技术人员通常理解的意思相同的意思。还将理解的是,除非这里明确定义,否则诸如在通用字典中定义的术语这类术语应当被解释为具有与它们在相关领域语境中的意思相一致的意思,而不以理想的或过于正式的含义加以解释。

64.以上通过具体实施方式和实施例对本实用新型进行了详细的说明,但这些并非构成对本实用新型的限制。在不脱离本实用新型原理的情况下,本领域的技术人员还可做出许多变形和改进,这些也应视为本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1