车载混合网关架构及车辆的制作方法

1.本实用新型属于车辆网络安全技术领域,尤其涉及一种车载混合网关架构及车辆。

背景技术:

2.长期以来,车辆一直注重系统功能安全的可靠性,并在不断增强车辆主被动安全能力,而网络安全问题是随着车辆智能化的发展才逐渐被人们所关注,是新形势下的新问题。

3.目前,车辆通常具有obd(on-board diagnostics,车载诊断系统)接口,可以用来接入外部设备。外部设备通过obd接口,可直接访问车内控制器,比如,诊断仪连接在obd接口上,可以对车内ecu(electronic control unit,电子控制单元)等进行诊断、固化升级等。这种网络架构导致网络安全性较差。

技术实现要素:

4.有鉴于此,本实用新型实施例提供了一种车载混合网关架构及车辆,以解决现有网络架构安全性较差的问题。

5.本实用新型实施例第一方面提供了一种车载混合网关架构,包括网关控制器和obd接口;网关控制器包括mcu、第一can控制器、第二can控制器、第一以太网控制器和第二以太网控制器;

6.第一can控制器通过can总线与obd接口连接,第一以太网控制器通过以太网总线与obd接口连接,mcu分别与第一can控制器、第二can控制器、第一以太网控制器和第二以太网控制器连接,第二can控制器通过can总线与第一车载控制器连接,第二以太网控制器通过以太网总线与第二车载控制器连接;

7.obd接口用于连接外部设备;

8.mcu,被配置为对obd接口连接的外部设备进行身份认证,并在外部设备的身份认证通过后,进行第一can控制器和第二can控制器之间的路由转发,或进行第一以太网控制器和第二以太网控制器之间的路由转发。

9.在一些可能的实现方式中,网关控制器还包括以太网交换机;

10.第二以太网控制器与以太网交换机连接,以太网交换机通过以太网总线与第二车载控制器连接。

11.在一些可能的实现方式中,第二以太网控制器通过mii接口与以太网交换机连接。

12.在一些可能的实现方式中,以太网交换机通过多个以太网总线支路与多个第二车载控制器连接,以太网总线支路与第二车载控制器一一对应。

13.在一些可能的实现方式中,第一can控制器、第二can控制器、第一以太网控制器和第二以太网控制器集成在mcu上。

14.在一些可能的实现方式中,第一can控制器、第二can控制器、第一以太网控制器、

第二以太网控制器与mcu相互独立。

15.在一些可能的实现方式中,第二can控制器的数量为至少一个。

16.在一些可能的实现方式中,第二以太网控制器的数量为至少一个。

17.在一些可能的实现方式中,网关控制器还包括lin控制器;

18.lin控制器通过lin总线与第三车载控制器连接。

19.本实用新型实施例第二方面提供了一种车辆,包括本实用新型实施例第一方面提供的任意一种车载混合网关架构。

20.本实施例提供的车载混合网关架构通过第一can控制器、mcu和第二can控制器,将obd接口连接的车外can网络与车内can网络隔离开,通过第一以太网控制器、mcu和第二以太网控制器,将obd接口连接的车外以太网网络和车内以太网网络隔离开,obd接口未直接连接车内控制器,从而在硬件上形成车内网络与车外网络隔离的方案,可以有效防止车外非法设备的连接和信息窃取,能够提高网络架构的安全性。

附图说明

21.为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

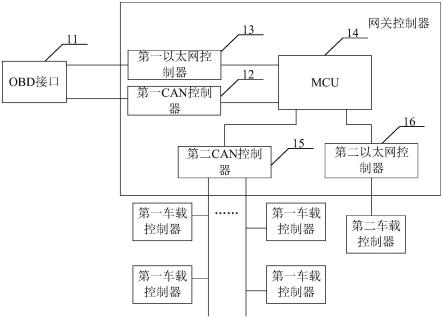

22.图1是本实用新型一实施例提供的车载混合网关架构的结构示意图;

23.图2是本实用新型另一实施例提供的车载混合网关架构的结构示意图;

24.图3是本实用新型又一实施例提供的车载混合网关架构的结构示意图。

具体实施方式

25.以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本实用新型实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本实用新型。在其它情况中,省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本实用新型的描述。

26.为了说明本实用新型的技术方案,下面通过具体实施例来进行说明。

27.车载网关承载着车辆内部各个总线网络的连接,以及接入设备的连接,是车辆信息流通的重要中转枢纽,在网络安全的防御上尤为重要。且伴随混合网关的发展,车载以太网技术在车内实现大量应用,信息传输量增大的同时,也增加了信息安全的风险,针对车载中央网关的网络安全方案,是整车厂在整车网络安全设计中重要的一环。

28.近年来,伴随着智能汽车互联化的发展,整车厂往往在车载接入设备(比如车机、t-box)上部署最为丰富、完整的安全防护,实现车内外信息流转的混合网关并没有受到更多的重视,这是由于:

29.1、基于纵深防御的思想:在最为接近外部环境的车载接入设备层部署丰富的防护措施,有利于尽早地降低安全威胁;

30.2、资源可行性:相对软硬件资源匮乏的ecu,车载接入设备具有更为丰富的软硬件资源、性能优势。

31.因此,在车辆端的混合网关,设计一系列的安全机制,为网关提供网络安全防护,是十分必要的。基于此,本实用新型实施例提出了一种车载混合网关架构。

32.参见图1,本实用新型实施例提供了一种车载混合网关架构,包括网关控制器和obd接口11;网关控制器包括mcu(microcontroller unit,微控制单元)14、第一can(controller area network,控制器域网)控制器12、第二can控制器15、第一以太网控制器13和第二以太网控制器16;

33.第一can控制器12通过can总线与obd接口11连接,第一以太网控制器13通过以太网总线与obd接口11连接,mcu14分别与第一can控制器12、第二can控制器15、第一以太网控制器13和第二以太网控制器16连接,第二can控制器15通过can总线与第一车载控制器连接,第二以太网控制器16通过以太网总线与第二车载控制器连接;

34.obd接口11用于连接外部设备;

35.mcu14,被配置为对obd接口11连接的外部设备进行身份认证,并在外部设备的身份认证通过后,进行第一can控制器12和第二can控制器15之间的路由转发,或进行第一以太网控制器13和第二以太网控制器16之间的路由转发。

36.为了适应智能车辆互联化的发展,在新一代车内网络架构中,一部分ecu或者域控制器之间通过以太网(ethernet)通信,同时还有传统的ecu通过can总线或can fd(can with flexible data rate)总线进行通信。这类既有以太网接口,又有传统can接口或can fd接口的网关,称为混合网关。

37.在本实施例中,外部设备可以与obd接口11连接,通过can总线与第一can控制器12连接,第一can控制器12可以用于负责外部设备(通过can总线连接)与mcu14之间的通信。mcu14可以对外部设备的身份进行认证,添加白名单策略,若身份认证通过,则mcu14可以将外部设备通过第一can控制器12发送的信息转发给第二can控制器15,第二can控制器15可以将信息发送至对应的第一车载控制器,第一车载控制器也可以通过第二can控制器15、mcu14和第一can控制器12向外部设备发送信息;若身份认证不通过,则mcu14不会转发外部设备发送的信息,外部设备无法与车内的第一车载控制器进行通信。第二can控制器15可以用于负责第一车载控制器和mcu14之间的通信,还可以负责各个第一车载控制器之间的通信。第一车载控制器可以是通过can通信的ecu或域控制器等。

38.外部设备还可以通过obd接口11的以太网总线与第一以太网控制器13连接。第一以太网控制器13可以用于负责外部设备(通过以太网总线连接)与mcu14之间的通信。mcu14可以对外部设备的身份进行认证,添加白名单策略,若身份认证通过,则mcu14可以将外部设备通过第一以太网控制器13发送的信息转发给第二以太网控制器16,第二以太网控制器16可以将信息发送至对应的第二车载控制器,第二车载控制器也可以通过第二以太网控制器16、mcu14和第一以太网控制器13向外部设备发送信息;若身份认证不通过,则mcu14不会转发外部设备发送的信息,外部设备无法与车内的第二车载控制器进行通信。第二以太网控制器16可以用于负责第二车载控制器和mcu14之间的通信,还可以负责各个第二车载控制器之间的通信。第二车载控制器可以是通过以太网通信的ecu或域控制器等。

39.其中,外部设备可以是任何可与obd接口11连接的设备,比如,可以是诊断仪、eol下线检测设备等等。

40.mcu14进行身份认证的功能为已知领域的成熟技术,在此不再赘述。

41.在本实施例中,网关控制器针对obd接口11接入的can总线及以太网总线节点,进行身份认证,添加白名单策略,网关控制器拒绝与未认证的接入设备进行通信。通过obd接口11接入的can节点设备,与网关控制器建立通信后,如需与车内can网络上节点(第一车载控制器)进行通讯的,通讯请求与应答均通过网关控制器进行路由转发。车外节点的以太网总线通讯请求与应答,均由网关控制器进行路由转发。

42.为了进一步保证以太网通信安全,在一些可能的实现方式中,网关控制器可以添加防火墙和/或idps(intrusion detection&prevention system,车辆入侵检测与防御系统)功能,基于不同层实现相应的防火墙规则,对非法数据进行拦截。网关控制器在以太网通信协议栈的每层,均添加相应的网络安全协议,通过这些协议,实现基于以太网通信的网络安全。其中,防火墙和idps功能均为已知领域的成熟技术,在此不再赘述。

43.在一些可能的实现方式中,第一can控制器12可由第一can fd控制器等同替换,第二can控制器15可由第二can fd控制器等同替换,can总线可由can fd总线等同替换。即,网关控制器包括mcu14、第一can fd控制器、第二can fd控制器、第一以太网控制器13和第二以太网控制器16;第一can fd控制器通过can fd总线与obd接口11连接,第一以太网控制器13通过以太网总线与obd接口11连接,mcu14分别与第一can fd控制器、第二can fd控制器、第一以太网控制器13和第二以太网控制器16连接,第二can fd控制器通过can fd总线与第一车载控制器连接,第二以太网控制器16通过以太网总线与第二车载控制器连接;obd接口11用于连接外部设备;mcu14,被配置为对obd接口11连接的外部设备进行身份认证,并在外部设备的身份认证通过后,进行第一can fd控制器和第二can fd控制器之间的路由转发,或进行第一以太网控制器13和第二以太网控制器16之间的路由转发。

44.本实施例提供的车载混合网关架构通过第一can控制器12、mcu14和第二can控制器15,将obd接口11连接的车外can网络与车内can网络隔离开,通过第一以太网控制器13、mcu14和第二以太网控制器16,将obd接口11连接的车外以太网网络和车内以太网网络隔离开。obd接口11与第一can控制器12和第一以太网控制器13单独形成一组网络,未直接连接车内控制器,从而在硬件上形成车内网络与车外网络隔离的方案,可以有效防止车外非法设备的连接和信息窃取,能够提高网络架构的安全性。

45.在一些实施例中,参见图2,网关控制器还包括以太网交换机17;

46.第二以太网控制器16与以太网交换机17连接,以太网交换机17通过以太网总线与第二车载控制器连接。

47.由于以太网通信通常是一对一通信,为了实现一对多通信,本实施例增加了以太网交换机17,以太网交换机17可以与多个第二车载控制器连接。车内需要以太网进行信息传输的控制器,即第二车载控制器,均通过以太网交换机17进行连接。

48.车内以太网节点(第二车载控制器)需要通过以太网总线通讯的,均由网关控制器内的以太网交换机17进行转发。

49.在一些实施例中,第二以太网控制器16通过mii(medium independent interface,媒体独立接口)接口与以太网交换机17连接。

50.在一些实施例中,参见图2,以太网交换机17通过多个以太网总线支路18与多个第二车载控制器连接,以太网总线支路18与第二车载控制器一一对应。

51.在一些实施例中,第一can控制器12、第二can控制器15、第一以太网控制器13和第

二以太网控制器16集成在mcu14上。

52.在一些实施例中,第一can控制器12、第二can控制器15、第一以太网控制器13、第二以太网控制器16与mcu14相互独立。

53.mcu14芯片可以集成有can控制器和以太网控制器,因此,本实施例中的第一can控制器12、第二can控制器15、第一以太网控制器13和第二以太网控制器16可以集成在mcu14上。当然,第一can控制器12、第二can控制器15、第一以太网控制器13、第二以太网控制器16与mcu14也可以是相互独立的。

54.在一些实施例中,第二can控制器15的数量为至少一个。

55.第二can控制器15的数量可以为一个、两个或多个。每个第二can控制器15可以与部分第一车载控制器连接。

56.在一些实施例中,第二以太网控制器16的数量为至少一个。

57.第二以太网控制器16的数量可以为一个、两个或多个。每个第二以太网控制器16可以直接与一个第二车载控制器连接,或者可以通过以太网交换机17与多个第二车载控制器连接。

58.在一些实施例中,参见图3,网关控制器还包括lin(local interconnect network,局域互联网络)控制器19;

59.lin控制器19通过lin总线与第三车载控制器连接。

60.第三车载控制器可以是车内通过lin通信的ecu或者域控制器等。

61.lin控制器19可以集成在mcu14上,也可以与mcu14相互独立。

62.本实施例提供的车载混合网关架构可以有效防止车内信息、用户信息的泄露,从而提升车辆安全。

63.对应于上述车载混合网关架构,本实用新型实施例还提供了一种车辆,包括如上任意一种车载混合网关架构,并且具有如上任意一种车载混合网关架构的有益效果。

64.以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1