辅助搬运的汽车行李架的制作方法

1.本实用新型属于行李架技术领域,具体涉及辅助搬运的汽车行李架。

背景技术:

2.汽车车顶行李架就是加装在车身顶部,用来安全方便地固定行李的支撑架或部件,一般用于两厢式的旅行车、suv和mpv等车型上。车顶行李架最常用于自驾旅游,配合车顶箱、车顶框搭载旅游行李,增大车内空间,也可以携带其他运动器材比如滑雪板、自行车、帆船等。

3.在实现本技术过程中,发明人发现该技术中至少存在如下问题:现有的行李架一般设置在汽车顶端,人员搬运行李及其不便,尤其是大件较重的行李,费时费力,且在搬运过程中也会容易造成事故;因此,可作进一步改善。

技术实现要素:

4.针对背景技术中现有的行李架一般设置在汽车顶端,人员搬运行李及其不便,尤其是大件较重的行李,费时费力,且在搬运过程中也会容易造成事故的问题,本技术提供一种辅助搬运的汽车行李架,通过设置搬运装置,实现行李的快速搬运,省时省力,便于搬运大件或者较重的行李,适用性和安全性更高。

5.本实用新型解决其技术问题采用的技术方案如下:

6.辅助搬运的汽车行李架,包括行李架本体、汽车本体,所述行李架本体放置在汽车本体上方,所述行李架本体本体前后两侧设有向上放置具有限位作用的第一限位板,所述行李架本体本体右侧设有向上放置有第二限位板,所述行李架本体上设有第一限位板和第二限位板接近行李架本体的一侧与行李架本体本体转动连接,所述第一限位板接近第二限位板的一侧设有若干个上下放置的锁定装置,所述行李架本体上方设有辅助搬运的搬运装置,所述搬运装置设置在第一限位板和第二限位板之间,所述搬运装置上设有行李本体。

7.进一步的,所述搬运装置包括搬运板,所述搬运板包括第一搬运板和第二搬运板,所述第一搬运板放置行李架本体上方相对于行李架本体右侧的一端,所述第二搬运板放置行李架本体上方相对于行李架本体左侧的一端,所述第一搬运板和第二搬运板之间通过转轴转动连接,所述转轴的一侧设有控制转轴转动的电机,所述第一搬运板远离电机的一侧设有齿条,所述齿条远离第一搬运板的一侧设有与齿条配合转动,由驱动机构带动转动的齿轮,所述行李架本体上方设有限制齿条沿着行李架本体左右移动的限位条。

8.进一步的,所述第二搬运板远离第一搬运板的一侧设有朝向第一搬运板一侧放置的气缸,所述气缸接近第一搬运板的一侧设有由气缸控制移动的移动杆,所述移动杆推动行李从第二搬运板朝向第一搬运板运动,所述第二搬运板上设有四个以第二搬运板为中心前后左右对称分布的紧固装置,四个紧固装置之间设有行李本体。

9.进一步的,所述紧固装置包括立柱,所述立柱设置在第二搬运板上方,所述立柱顶端设有朝向行李本体放置的伸缩杆,所述伸缩杆接近行李本体的一侧设有第一固定板,所

述第一固定板朝向行李本体的一侧设有第二固定板,所述第一固定板和第二固定板之间设有若干个第一弹簧,所述第一弹簧受压于第一固定板和第二固定板之间。

10.进一步的,所述第二固定板接近行李本体的一侧设有若干个水平放置的弧形凹槽,所述凹槽内设有若干个与凹槽相配合、在凹槽内滚动的滚珠,所述滚珠远离凹槽的一侧随着行李本体的移动而在行李本体的侧壁上面滑动。

11.进一步的,所述锁定装置包括放置盒,所述放置盒设置在第一限位板接近第二限位板的一侧,所述放置盒的一侧放置在接近第一限位板外侧壁的一端,所述放置盒接近第二限位板的一侧设有第一开口,所述放置盒接近第一限位板外侧壁的一端设有第二开口,所述放置盒内部设有空腔,所述空腔内设有宽度大于第一开口的横板,所述横板设置在接近第一开口的一侧,所述空腔内设有第二弹簧,所述第二弹簧受压于横板和放置盒内侧壁之间,所述横板接近第二开口的一侧设有伸出第二开口朝向外界的拨块,所述横板接近第一开口的一侧设有穿过第一开口伸向外界的压块,所述第二限位板接近放置盒的一侧设有与压块相配合的卡槽。

12.本实用新型的有益效果是:

13.1.现有的行李架一般设置在汽车顶端,人员搬运行李及其不便,尤其是大件较重的行李,费时费力,且在搬运过程中也会容易造成事故,本实用新型驱动机构带动齿轮转动,齿条随着齿轮的转动在限位条上左右移动,从而带动搬运板朝向行李架本体的左侧移动,直至第二搬运板伸出行李架本体外侧,再由电机带动第二搬运板向下转动,便于车旁的人员将行李本体放置在第二搬运板上方。

14.2.行李本体放置在气缸上方,由气缸上的移动杆推动行李本体朝向第一搬运板移动,行李一边移动,第一搬运板和第二搬运板之间的电机以及齿轮上的驱动机构继续运作,带动第二搬运板朝向水平方向转回,并带动搬运板朝向行李架本体右端将搬运板收回,实现行李的快速搬运,省时省力,便于搬运大件或者较重的行李,适用性和安全性更高。

15.3.行李在搬运期间容易左右移动甚至掉落造成损坏,设置紧固装置,将行李放置在紧固装置之间,通过调整伸缩杆移动到接近行李本体的一侧,直至第二固定板接触行李本体,第一弹簧给第二固定板一定的伸缩空间,便于行李本体移动的同时也实现了对行李本体的限位作用。

附图说明

16.通过下面结合附图的详细描述,本实用新型前述的和其他的目的、特征和优点将变得显而易见。

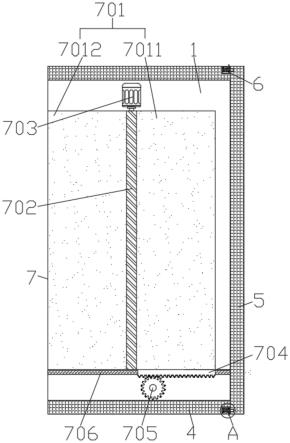

17.图1为本实用新型搬运装置俯视图;

18.图2为本实用新型a处局部放大图;

19.图3为本实用新型搬运装置搬运前侧视图;

20.图4为本实用新型搬运装置搬运中侧视图;

21.图5为本实用新型紧固装置结构示意图。

22.其中:1、行李架本体;2、汽车本体;3、行李本体;4、第一限位板;5、第二限位板;6、锁定装置;601、放置盒;602、第一开口;603、第二开口;604、空腔;605、横板;606、第二弹簧;607、拨块;608、压块;609、卡槽;7、搬运装置;701、搬运板;7011、第一搬运板;7012、第二搬

运板;702、转轴;703、电机;704、齿条;705、齿轮;706、限位条;707、气缸;708、移动杆;8、紧固装置;801、立柱;802、伸缩杆;803、第一固定板;804、第二固定板;805、第一弹簧;806、凹槽;807、滚珠。

具体实施方式

23.下面结合附图对本实用新型做进一步说明。

24.实施例1,参照图1-2,本实用新型包括行李架本体1、汽车本体2,行李架本体1放置在汽车本体2上方,行李架本体1本体前后两侧设有向上放置具有限位作用的第一限位板4,行李架本体1本体右侧设有向上放置有第二限位板5,行李架本体1上设有第一限位板4和第二限位板5接近行李架本体1的一侧与行李架本体1本体转动连接,第一限位板4接近第二限位板5的一侧设有若干个上下放置的锁定装置6,锁定装置6包括放置盒601,放置盒601设置在第一限位板4接近第二限位板5的一侧,放置盒601的一侧放置在接近第一限位板4外侧壁的一端,放置盒601接近第二限位板5的一侧设有第一开口602,放置盒601接近第一限位板4外侧壁的一端设有第二开口603,放置盒601内部设有空腔604,空腔604内设有宽度大于第一开口602的横板605,横板605设置在接近第一开口602的一侧,空腔604内设有第二弹簧606,第二弹簧606受压于横板605和放置盒601内侧壁之间,横板605接近第二开口603的一侧设有伸出第二开口603朝向外界的拨块607,横板605接近第一开口602的一侧设有穿过第一开口602伸向外界的压块608,第二限位板5接近放置盒601的一侧设有与压块608相配合的卡槽609,行李本体3放置在行李架本体1上方,在车辆运行中极易左右晃动,造成行李从行李架上方掉落,造成碰撞事故或者对行李本事造成损坏,设置三个方向的限位板,对行李起到一定的限位作用,安全性更高,限位板与行李架本体1之间转动连接,不影响搬运过程,第一限位板4接近第二限位板5之间通过锁定装置6实现快速锁定,当需要解除锁定装置6时,只需拨动拨块607,拨块607带动横板605压缩第二弹簧606,第二弹簧606压缩,压块608随着横板605的移动从卡槽609中脱离,即可实现快速拆卸,更加便捷。

25.参照图1、图3和图4,行李架本体1上方设有辅助搬运的搬运装置7,搬运装置7设置在第一限位板4和第二限位板5之间搬运装置7包括搬运板701,搬运板701包括第一搬运板7011和第二搬运板7012,第一搬运板7011放置行李架本体1上方相对于行李架本体1右侧的一端,第二搬运板7012放置行李架本体1上方相对于行李架本体1左侧的一端,第一搬运板7011和第二搬运板7012之间通过转轴702转动连接,转轴702的一侧设有控制转轴702转动的电机703,第一搬运板7011远离电机703的一侧设有齿条704,齿条704远离第一搬运板7011的一侧设有与齿条704配合转动,由驱动机构带动转动的齿轮705,行李架本体1上方设有限制齿条704沿着行李架本体1左右移动的限位条706,现有的行李架一般设置在汽车顶端,人员搬运行李及其不便,尤其是大件较重的行李,费时费力,且在搬运过程中也会容易造成事故,本实用新型驱动机构带动齿轮705转动,齿条704随着齿轮705的转动在限位条706上左右移动,从而带动搬运板8朝向行李架本体1的左侧移动,直至第二搬运板7012伸出行李架本体1外侧,再由电机703带动第二搬运板7012向下转动,便于车旁的人员将行李本体3放置在第二搬运板7012上方。

26.参照图3-4,第二搬运板7012远离第一搬运板7011的一侧设有朝向第一搬运板7011一侧放置的气缸707,气缸707接近第一搬运板7011的一侧设有由气缸707控制移动的

移动杆708,移动杆708推动行李本体3从第二搬运板7012朝向第一搬运板7011运动,行李本体3放置在气缸707上方,由气缸707上的移动杆708推动行李本体3朝向第一搬运板7011移动,行李本体3一边移动,第一搬运板7011和第二搬运板7012之间的电机703以及齿轮705上的驱动机构继续运作,带动第二搬运板7012朝向水平方向转回,并带动搬运板8朝向行李架本体1右端将搬运板8收回,实现行李本体3的快速搬运,省时省力,便于搬运大件或者较重的行李,适用性和安全性更高。

27.参照图4-5,第二搬运板7012上设有四个以第二搬运板7012为中心前后左右对称分布的紧固装置8,行李本体3设置在四个紧固装置8之间,紧固装置8包括立柱801,立柱801设置在第二搬运板7012上方,立柱801顶端设有朝向行李本体3放置的伸缩杆802,伸缩杆802接近行李本体3的一侧设有第一固定板803,第一固定板803朝向行李本体3的一侧设有第二固定板804,第一固定板803和第二固定板804之间设有若干个第一弹簧805,第一弹簧805受压于第一固定板803和第二固定板804之间,行李在搬运期间容易左右移动甚至掉落造成损坏,设置紧固装置8,将行李本体3放置在紧固装置8之间,通过调整伸缩杆802移动到接近行李本体3的一侧,直至第二固定板804接触行李本体3,第一弹簧805给第二固定板804一定的伸缩空间,便于行李本体3移动的同时也实现了对行李本体3的限位作用。

28.实施例2,参照图5,第二固定板804接近行李本体3的一侧设有若干个水平放置的弧形凹槽806,凹槽806内设有若干个与凹槽806相配合、在凹槽806内滚动的滚珠807,滚珠807远离凹槽806的一侧随着行李本体3的移动而在行李本体3的侧壁上面滑动,将移动摩擦改成滚动摩擦,减少第二固定板804与行李本体3之间的摩擦力,降低磨损。

29.在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

30.另外,在本实用新型中如涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,并非特别指称次序或顺位的意思,亦非用以限定本实用新型,其仅仅是为了区别以相同技术用语描述的组件或操作而已,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本实用新型要求的保护范围之内。

31.以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例,并非对本实用新型做任何形式上的限制,凡是依据本实用新型的技术实质上对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化,均落入本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1