一种基于永磁体阵列和闭合线圈组的悬浮导向一体化磁悬浮机构

本发明涉及磁悬浮系统领域,具体涉及一种基于永磁体阵列和闭合线圈组的悬浮导向一体化磁悬浮机构。

背景技术:

1、高速磁悬浮列车、电磁驱动发射设备等地面电磁驱动系统,可以将发射体在短时间内从零加速到很高的运行速度,这个过程通常能够在不到1秒时间内完成。电磁驱动形式的系统相比于传统的机械式轮轨交通或蒸汽式发射,电磁驱动的能量具有利用率高、速度精准可控、运行平稳等优点。

2、直线电磁驱动中车架的支撑系统是保证电磁驱动系统稳定运行的关键因素。从接触方式来说,车架的支撑方式包括机械支撑系统、气浮导轨系统以及磁悬浮系统几大类。其中,机械式支撑系统利用轮轨或者滑撬,车架与轨道之间存在较大的摩擦力,并且支撑体磨损严重;气浮导轨则存在悬浮效率较低,支撑不稳定等问题。利用磁悬浮方式实现车辆的无机械接触支撑技术近几年得到较快发展,磁悬浮技术主要有电磁悬浮和电动悬浮两种方式,后者的优势在于牵引运行过程中,悬浮间隙较大,具有自调节功能、结构简单等优点,尤其是永磁电动悬浮,不会像超导体电动悬浮技术存在失超的风险,更加经济节能、稳定可靠。

3、但是,通常的永磁电动悬浮系统由于采用了导体板式整块反应板,造成涡流损耗大,相比超导电动悬浮技术,磁悬浮力与磁阻力之比相对较低,会给电机驱动带来阻力,影响系统驱动加速能力。

技术实现思路

1、为解决上述技术问题,本发明提出一种基于永磁体阵列和闭合线圈组的悬浮导向一体化磁悬浮机构,基于电动斥力式磁悬浮原理,具有无机械摩擦,自调节悬浮导向间隙等优点,同时磁悬浮力与磁阻力之比较高。本发明以永磁体作为励磁源,独立闭合的线圈组排列组成悬浮轨道。当车载永磁源磁场与悬浮导向线圈组轨道间存在相对运动时,励磁源磁场会在短路线圈组内产生感应电流,感应电流与源磁场相互作用进一步产生悬浮力。通过合理设计悬浮导向线圈组轨道的拓扑形式,可以在使用相同励磁源的同时使机构同时实现悬浮和导向功能。本发明采用单匝或多匝导线缠绕的闭合线圈组构成的轨道可以有效提高悬浮导向系统的浮阻比性能,而且高速运行过程中导体轨道的趋肤效应更小。本发明为可用于高速磁悬浮列车、高速电磁驱动发射系统中同时实现悬浮和导向功能的磁悬浮机构,以减小发射过程中发射体所受的阻力。

2、为达到上述目的,本发明采用如下技术方案:

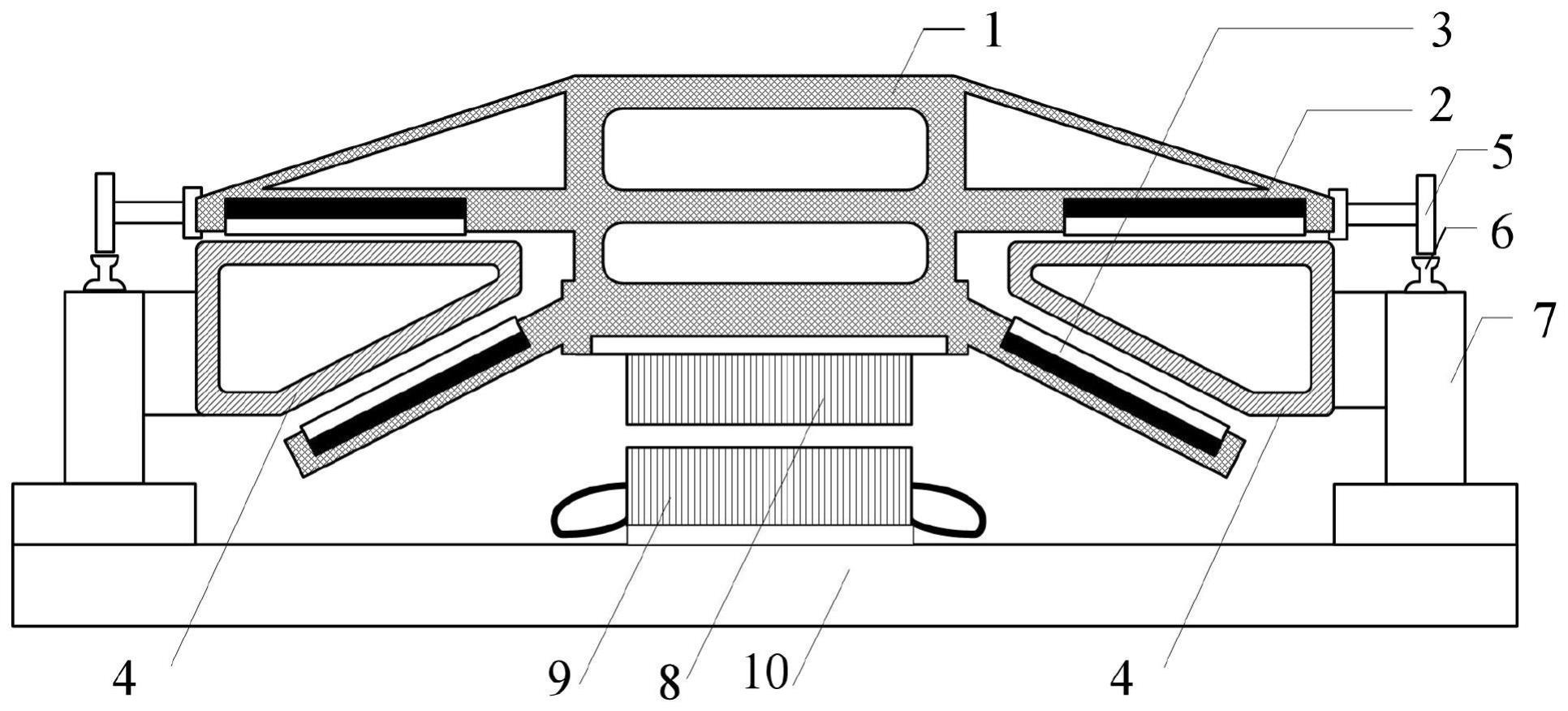

3、一种基于永磁体阵列和闭合线圈组的悬浮导向一体化磁悬浮机构,包括悬浮车体和悬浮轨道,悬浮车体包括悬浮架、上部永磁体阵列、下部永磁体阵列、车载支撑轮、设置在悬浮车体下部的直线电机次级动子;悬浮轨道包括独立闭合线圈模块组,支撑轨道,安装固定底座,固定在支撑轨道上的直线驱动电机长定子和轨道梁。

4、进一步地,车载的上部永磁体阵列和下部永磁体阵列为采用多块磁钢组成的halbach方式排布阵列,每块磁钢安装在固定套筒中,上部永磁体阵列和下部永磁体阵列与悬浮架左右上下对称位置安装、刚性连接;车载支撑轮安装在悬浮架的左右两侧,落在支撑轨道上,车载支撑轮能够收起、左右可以导向。

5、进一步地,所述独立闭合线圈模块组为封装成独立的模块,每个线圈组由n匝导线闭合绕制成空芯绕组或采用litz线闭合绕制成空芯绕组,n为大于或等于1的正整数;独立闭合线圈模块组沿着悬浮架前进方向紧密铺设,悬浮架左右两侧上部安装的上部永磁体阵列与两侧独立闭合线圈模块组的平行层边平行并分别设置第一气隙和第二气隙;悬浮架两侧下部安装的下部永磁体阵列与两侧独立闭合线圈模块组的斜层边平行并分别设置第三气隙和第四气隙,独立闭合线圈模块组安装在地面的安装固定底座上。

6、进一步地,所述独立闭合线圈模块组的平行层边与支撑轨道面平行,斜层边与支撑轨道面间具有一定的夹角。

7、进一步地,所述独立闭合线圈模块组的平行层边与支撑轨道面平行,斜层边与平行层边(41)之间具有一定的夹角。

8、进一步地,所述独立闭合线圈模块组在安装固定底座敷设的长度要远长于悬浮架的长度。

9、进一步地,采用长初级直线电机驱动方式,电机的直线电机次级动子安装在悬浮车体上;直线驱动电机长定子安装在地面轨道上,直线驱动电机长定子与轨道梁的上平面平行垂直或放置,采用单边初级长定子或双边初级长定子,相应地,直线电机次级动子轨道梁的上平面平行或垂直放置。

10、悬浮车体上安装放置于套筒中的永磁体作为励磁源,并且优选地,车载励磁源使用的永磁磁钢应具有尽量大的矫顽力,同时磁钢排列方式采用可实现一侧磁密加强的halbach阵列排布,每相邻两块磁钢的充磁间隔角为180°/n,n为大于或等于4的正整数。悬浮轨道由独立的短路线圈模块密集排列而成。当悬浮车体在直线电机驱动下开始运行,永磁体在短路线圈中感应出电流和源磁场之间的相互作用产生悬浮力。

11、本发明中组成悬浮轨道的独立短路线圈模块可选单匝或多匝导线绕制,并且优选地,模块内线圈可由多匝litz线绕制而成。线圈的上边沿平行于地面以及车载的上部永磁体阵列;线圈的下边沿平行于车载的下部永磁体阵列,但是与上边沿之间存在一定的倾斜角度。当悬浮车体在运行过程中出现横向偏移,则悬浮车体左右两侧的下部的气隙将不再平衡,此时小气隙侧对应的磁体相比于大气隙侧对应的磁体将受到更多的横向力,在差动横向力作用下能够使悬浮车体强制对中实现自导向功能。

12、有益效果:

13、本发明中所述机构的悬浮导向功能均基于电动悬浮原理实现,当悬浮车体的运行速度为零或小于起浮速度时,依靠轮轨支撑车体的运行;当运行速度超过起浮速度后,永磁磁钢所受悬浮力开始大于悬浮车体自重,此时上侧气隙会随着悬浮力的增大而增大,车架上的支撑轮收起后即与轨道脱离,列车进入悬浮状态。导向功能的工作与悬浮相似,依靠差动实现。由于悬浮导向功能的本质为电动式斥力悬浮,因此系统本身具有自调节悬浮导向间隙的特性,无需施加外部主动控制,减小了电磁驱动系统中车辆悬浮系统的复杂性。此外,线圈式电动悬浮系统相比于板式电动悬浮,具有更好的浮阻比性能,可以减少发射车体在高速运行条件下所受到的磁阻力。

技术特征:

1.一种基于永磁体阵列和闭合线圈组的悬浮导向一体化磁悬浮机构,其特征在于:包括悬浮车体和悬浮轨道,悬浮车体包括悬浮架(1)、上部永磁体阵列(2)、下部永磁体阵列(3)、车载支撑轮(5)、设置在悬浮车体下部的直线电机次级动子(8);悬浮轨道包括独立闭合线圈模块组(4),支撑轨道(6),安装固定底座(7),固定在支撑轨道(6)上的直线驱动电机长定子(9)和轨道梁(10)。

2.根据权利要求1所述的一种基于永磁体阵列和闭合线圈组的悬浮导向一体化磁悬浮机构,其特征在于:车载的上部永磁体阵列(2)和下部永磁体阵列(3)为采用多块磁钢组成的halbach方式排布阵列,每块磁钢安装在固定套筒中,上部永磁体阵列(2)和下部永磁体阵列(3)与悬浮架(1)左右上下对称位置安装、刚性连接;车载支撑轮(5)安装在悬浮架(1)的左右两侧,落在支撑轨道(6)上,车载支撑轮(5)能够收起、左右可以导向。

3.根据权利要求1所述的一种基于永磁体阵列和闭合线圈组的悬浮导向一体化磁悬浮机构,其特征在于:所述独立闭合线圈模块组(4)为封装成独立的模块,每个线圈组由n匝导线闭合绕制成空芯绕组或采用litz线闭合绕制成空芯绕组,n为大于或等于1的正整数;独立闭合线圈模块组(4)沿着悬浮架(1)前进方向紧密铺设,悬浮架(1)左右两侧上部安装的上部永磁体阵列(2)与两侧独立闭合线圈模块组(4)的平行层边(41)平行并分别设置第一气隙(10-1)和第二气隙(10-2);悬浮架(1)两侧下部安装的下部永磁体阵列(3)与两侧独立闭合线圈模块组(4)的斜层边(42)平行并分别设置第三气隙(11-1)和第四气隙(11-2),独立闭合线圈模块组(4)安装在地面的安装固定底座(7)上。

4.根据权利要求3所述的一种基于永磁体阵列和闭合线圈组的悬浮导向一体化磁悬浮机构,其特征在于:所述独立闭合线圈模块组(4)的平行层边(41)与支撑轨道面平行,斜层边(42)与支撑轨道面间具有夹角。

5.根据权利要求3所述的一种基于永磁体阵列和闭合线圈组的悬浮导向一体化磁悬浮机构,其特征在于:所述独立闭合线圈模块组(4)的平行层边(41)与支撑轨道面平行,斜层边(42)与平行层边(41)之间具有夹角。

6.根据权利要求3所述的一种基于永磁体阵列和闭合线圈组的悬浮导向一体化磁悬浮机构,其特征在于:所述独立闭合线圈模块组(4)在安装固定底座(7)敷设的长度要远长于悬浮架(1)的长度。

7.根据权利要求1所述的一种基于永磁体阵列和闭合线圈的悬浮导向一体化磁悬浮机构,其特征在于:采用长初级直线电机驱动方式,电机的直线电机次级动子(8)安装在悬浮车体上;直线驱动电机长定子(9)安装在地面轨道上,直线驱动电机长定子(9)与轨道梁(10)的上平面平行或垂直放置,采用单边初级长定子或双边初级长定子,相应地,直线电机次级动子(8)与轨道梁(10)的上平面平行或垂直放置。

技术总结

本发明公开了一种基于永磁体阵列和闭合线圈组的悬浮导向一体化磁悬浮机构,包括悬浮车体和悬浮轨道两部分,悬浮车体由悬浮架和永磁体阵列组成,悬浮轨道由独立的闭合线圈组排列固定在轨道梁上的底座,闭合线圈组包括两个作用层边,一个作用层边与轨道面平行、一个作用层边与轨道面呈一定的倾斜角度,平行层边、斜层边分别与相应位置的车载永磁体阵列平行布置,永磁体阵列与闭合线圈组的平行层边、斜层边之间设置气隙,悬浮车体下部安装直线驱动电机的动子,地面安装直线电机定子以驱动悬浮车体沿轨道运行,当悬浮车体沿轨道运行时,车载永磁体阵列在闭合线圈组内产生感应电流,感应电流与永磁体阵列的相互作用实现悬浮车体与轨道非接触运行。

技术研发人员:段家珩,史黎明,李耀华,徐炜钰,李子欣

受保护的技术使用者:中国科学院电工研究所

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!