车辆的制作方法

本发明涉及车辆,特别涉及一种车辆。

背景技术:

1、目前,车辆的换热系统需通过四通换向阀来改变冷媒的流向以实现制冷和制热。当车辆在行驶的过程中遇到凹凸不平的地形时,车辆会产生剧烈的振动,从而使得四通换向阀也产生剧烈振动。研发人员发现四通换向阀在振动过程中容易损坏,使得换热系统的故障率较高。

技术实现思路

1、本发明的主要目的是提供一种车辆,旨在降低换热系统的故障率。

2、为实现上述目的,本发明提出的车辆包括:

3、车辆主体;以及

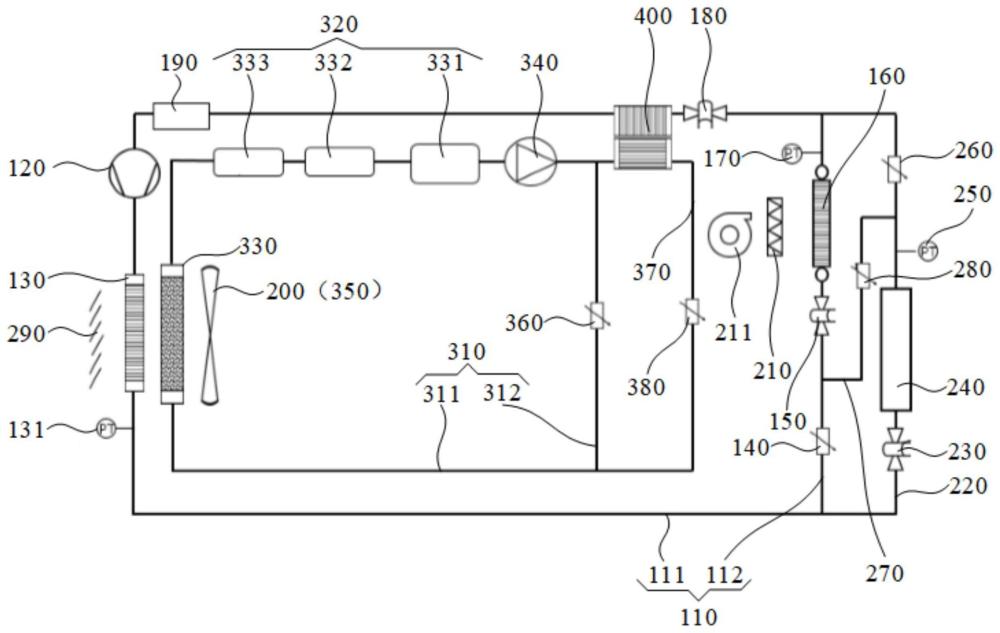

4、第一换热系统,设于所述车辆主体,所述第一换热系统包括供第一换热介质沿第一方向流经的第一换热回路,所述第一换热系统还包括在所述第一方向上依次设于所述第一换热回路的压缩机、第一换热器、第一膨胀阀、待换热结构、第二膨胀阀、及积液器,所述第一换热系统还包括用以引导气流经所述第一换热器的第一风机。

5、可选地,所述车辆主体设有乘员舱,所述待换热结构配置为连接所述乘员舱的第二换热器,所述第一换热系统还包括用以引导气流流经所述第二换热器的第二风机,所述第二风机还用以引导流经所述第二换热器的气流流经所述乘员舱。

6、可选地,所述第一换热系统还包括设于所述第二风机和所述第二换热器之间的加热器,所述第二风机用以引导气流依次流经所述加热器和所述第二换热器。

7、可选地,所述第一换热回路包括具有第一端和第二端的第一管段、及两端分别连接所述第一端和所述第二端的第二管段,所述压缩机、所述第一换热器、所述第二膨胀阀、及所述积液器均设于所述第一管段,所述第一膨胀阀和所述第二换热器均设于所述第二管段,所述第一换热系统还包括设于所述第二管段的第一截止阀、两端分别连接所述第一端和所述第二端的第三管段,所述第一换热系统还包括均设于所述第三管段的第三膨胀阀、电池包、及第二截止阀,所述第三膨胀阀设于所述第一换热器的下游,所述电池包设于所述第三膨胀阀的下游,且设于所述第二膨胀阀的上游。

8、可选地,所述第一截止阀设于所述第一换热器的下游,且设于所述第一膨胀阀的上游,所述第二截止阀设于所述电池包的下游,且设于所述第二膨胀阀的上游,所述第二管段包括连接所述第一膨胀阀和第一截止阀的第四管段,所述第三管段包括连接电池包和第二截止阀的第五管段,所述第一换热系统还包括连接所述第四管段和所述第五管段的第六管段、及设于第六管段的第三截止阀。

9、可选地,所述车辆主体设有可开闭的进气结构,所述第一风机用以引导自所述进气结构进入的气流流经所述第一换热器。

10、可选地,所述车辆还包括设于所述车辆主体的第二换热系统,所述第二换热系统包括供电机油流经的第二换热回路、设于所述第二换热回路的驱动电机、设于所述第二换热回路的第三换热器、设于所述第二换热回路的泵体、及用以引导气流流经所述第三换热器的第三风机。

11、可选地,所述第二换热回路包括具有第三端和第四端的第七管段、及两端分别连接所述第三端和所述第四端的第八管段,所述驱动电机、所述第三换热器、及所述泵体均设于所述第七管段,所述第二换热系统还包括设于所述第八管段的第四截止阀、两端分别连接所述第三端和所述第四端的第九管段、及设于所述第九管段的第五截止阀,所述车辆还包括设于所述第九管段和所述第一换热回路的第四换热器。

12、可选地,所述驱动电机包括电机本体、与所述电机本体电连接的电机控制器、及与所述电机本体电连接的辅驱控制器,所述电机本体、所述电机控制器、及所述辅驱控制器均设于所述第二换热回路。

13、可选地,所述第一风机和所述第三风机配置为同一风机。

14、本发明的技术方案中,该车辆包括车辆主体和第一换热系统。第一换热系统设于车辆主体,第一换热系统包括供第一换热介质沿第一方向流经的第一换热回路,第一换热系统还包括在第一方向上依次设于第一换热回路的压缩机、第一换热器、第一膨胀阀、待换热结构、第二膨胀阀、及积液器,第一换热系统还包括用以引导气流经第一换热器的第一风机。

15、如此,当待换热结构需要制热时,压缩机可驱使第一换热介质依次流经第一换热器、第一膨胀阀、待换热结构、第二膨胀阀、及积液器,最后使第一换热介质回流至压缩机。第一风机处于关闭状态,使得自压缩机输出的高温高压的第一换热介质流经第一换热器时,热量散出减少,从而使得第一换热介质还具有较高的温度。调节第一膨胀阀的开度,以使第一膨胀阀的开度与第一膨胀阀所处的管路的管径大致相当,避免第一换热介质在流经待换热结构之前节流降压。如此,第一换热介质流经待换热结构时,温度较高的第一换热介质与待换热结构发生热交换,以提高待换热结构的温度。调节第二膨胀阀的开度,以使第二膨胀阀的开度小于与第二膨胀阀所处的管路的管径,从而使第二膨胀阀能对第一换热介质节流降压。此后,积液器对第一换热介质进行气液分离,气液分离后的第一换热介质回流至压缩机。

16、当待换热结构需要制冷时,压缩机可驱使第一换热介质依次流经第一换热器、第一膨胀阀、待换热结构、第二膨胀阀、及积液器,最后使第一换热介质回流至压缩机。第一风机处于打开状态,引导气流流经第一换热器,使得自压缩机输出的高温高压的第一换热介质流经第一换热器时,热量散出较多,从而使得第一换热介质的温度较低。调节第一膨胀阀的开度,以使第一膨胀阀的开度与小于第一膨胀阀所处的管路的管径,以对第一换热介质进行节流降压。如此,第一换热介质流经待换热结构时,温度较低的第一换热介质与待换热结构发生热交换,以降低待换热结构的温度。调节第二膨胀阀的开度,以使第二膨胀阀的开度与第二膨胀阀所处的管路的管径大致相当,以避免第一换热介质在第二膨胀阀处节流降压,此后,积液器对第一换热介质进行气液分离,气液分离后的第一换热介质回流至压缩机。

17、可以看出,第一换热系统无论是在对待换热结构制冷还是制热,第一换热介质的流向均为第一方向,如此,本方案可不采用四通换向阀也能实现对待换热结构的制冷和制热,此外不使用四通换向阀也简化了管路,具体而言,呈环状的第一换热回路结构较为精简。

技术特征:

1.一种车辆,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的车辆,其特征在于,所述车辆主体设有乘员舱,所述待换热结构配置为连接所述乘员舱的第二换热器,所述第一换热系统还包括用以引导气流流经所述第二换热器的第二风机,所述第二风机还用以引导流经所述第二换热器的气流流经所述乘员舱。

3.如权利要求2所述的车辆,其特征在于,所述第一换热系统还包括设于所述第二风机和所述第二换热器之间的加热器,所述第二风机用以引导气流依次流经所述加热器和所述第二换热器。

4.如权利要求2所述的车辆,其特征在于,所述第一换热回路包括具有第一端和第二端的第一管段、及两端分别连接所述第一端和所述第二端的第二管段,所述压缩机、所述第一换热器、所述第二膨胀阀、及所述积液器均设于所述第一管段,所述第一膨胀阀和所述第二换热器均设于所述第二管段,所述第一换热系统还包括设于所述第二管段的第一截止阀、两端分别连接所述第一端和所述第二端的第三管段,所述第一换热系统还包括均设于所述第三管段的第三膨胀阀、电池包、及第二截止阀,所述第三膨胀阀设于所述第一换热器的下游,所述电池包设于所述第三膨胀阀的下游,且设于所述第二膨胀阀的上游。

5.如权利要求4所述的车辆,其特征在于,所述第一截止阀设于所述第一换热器的下游,且设于所述第一膨胀阀的上游,所述第二截止阀设于所述电池包的下游,且设于所述第二膨胀阀的上游,所述第二管段包括连接所述第一膨胀阀和第一截止阀的第四管段,所述第三管段包括连接电池包和第二截止阀的第五管段,所述第一换热系统还包括连接所述第四管段和所述第五管段的第六管段、及设于第六管段的第三截止阀。

6.如权利要求1所述的车辆,其特征在于,所述车辆主体设有可开闭的进气结构,所述第一风机用以引导自所述进气结构进入的气流流经所述第一换热器。

7.如权利要求1至6任一项所述的车辆,其特征在于,所述车辆还包括设于所述车辆主体的第二换热系统,所述第二换热系统包括供电机油流经的第二换热回路、设于所述第二换热回路的驱动电机、设于所述第二换热回路的第三换热器、设于所述第二换热回路的泵体、及用以引导气流流经所述第三换热器的第三风机。

8.如权利要求7所述的车辆,其特征在于,所述第二换热回路包括具有第三端和第四端的第七管段、及两端分别连接所述第三端和所述第四端的第八管段,所述驱动电机、所述第三换热器、及所述泵体均设于所述第七管段,所述第二换热系统还包括设于所述第八管段的第四截止阀、两端分别连接所述第三端和所述第四端的第九管段、及设于所述第九管段的第五截止阀,所述车辆还包括设于所述第九管段和所述第一换热回路的第四换热器。

9.如权利要求8所述的车辆,其特征在于,所述驱动电机包括电机本体、与所述电机本体电连接的电机控制器、及与所述电机本体电连接的辅驱控制器,所述电机本体、所述电机控制器、及所述辅驱控制器均设于所述第二换热回路。

10.如权利要求7所述的车辆,其特征在于,所述第一风机和所述第三风机配置为同一风机。

技术总结

本发明公开一种车辆,该车辆包括车辆主体和第一换热系统,第一换热系统设于车辆主体,第一换热系统包括供第一换热介质沿第一方向流经的第一换热回路,第一换热系统还包括在第一方向上依次设于第一换热回路的压缩机、第一换热器、第一膨胀阀、待换热结构、第二膨胀阀、及积液器,第一换热系统还包括用以引导气流经第一换热器的第一风机。本发明的技术方案旨在降低换热系统的故障率。

技术研发人员:朱金华,王强,张跃军,金殿波,郭科,罗明,栗松岩,陈振武,翟晓红

受保护的技术使用者:浙江吉利控股集团有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/2/29

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!