软质拉手安装结构、车辆的制作方法

本技术具体涉及软质拉手安装结构、车辆。

背景技术:

1、安全拉手大多为所占空间较多的硬质拉手;例如在车辆中,于车内顶棚上所安装的安全拉手多为u型的硬质塑料件,此类硬质拉手可在乘员舱内相对于车内顶棚转动以适应乘员抓握;相关技术中,为了容纳这种硬质拉手并适当削减其外观凸出感,车内顶棚上一般设有用于容纳此类硬质拉手的凹槽,该凹槽自车内顶棚朝车顶盖总成所在方向凹陷形成,并具备较大的面积和较深的深度。

2、上述设置安全拉手的方案的缺点包括:

3、1、具备较大面积和较深深度的凹槽会挤占较多车辆空间,影响车内顶棚与车顶盖总成之间的零部件的排布;例如,该凹槽会占用较多的用于布置顶盖内衬背部线束、水管和侧气帘等零部件的空间。

4、2、即便设有前述凹槽,由于制成材料的天然限制,硬质拉手仍易给乘员以较强的外观凸出感,进而易影响乘员舱的美观性。

技术实现思路

1、有鉴于此,本实用新型的目的在于提供一种软质拉手安装结构、车辆。

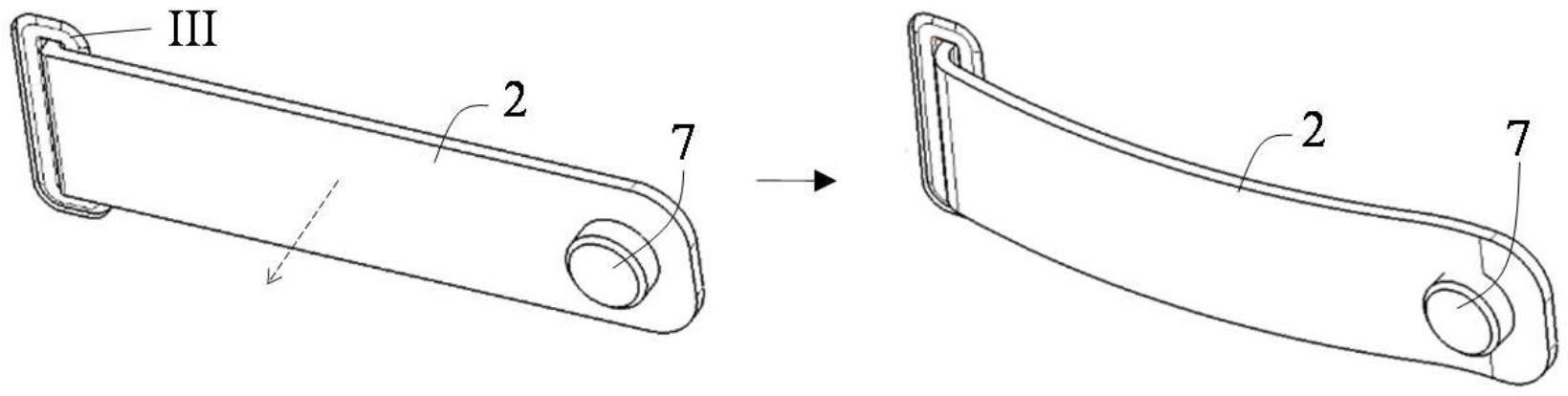

2、本实用新型提供的软质拉手安装结构包括供穿行部、软质拉手、配合件、随动组件和复位组件;所述软质拉手穿设在所述供穿行部上并具有分别位于所述供穿行部的第一侧和第二侧的部分,所述第一侧和所述第二侧互为相对侧;所述软质拉手的一端被固定在所述供穿行部的第一侧并与所述随动组件固定连接,所述软质拉手还有一端被固定在所述供穿行部的第二侧;所述随动组件的至少部分设置在所述配合件上,并能在所述配合件上往复运动;所述配合件被固定在所述供穿行部的第一侧;所述软质拉手位于所述供穿行部第二侧的部分能在外力作用下牵拉所述随动组件,使所述随动组件顺该外力运动,位于所述供穿行部第一侧的软质拉手的至少部分行至所述供穿行部第二侧;所述复位组件与所述随动组件相接触并用于在所述外力作用撤去后复位所述随动组件和所述软质拉手。

3、可选地,所述配合件的至少部分阻挡在所述随动组件的预期运动轨迹上,所述配合件上设有止位口,所述随动组件包括第一止位头、杆身和第二止位头,所述第一止位头和所述第二止位头分别位于所述止位口的两个相对侧,所述杆身穿设在所述止位口中,并具有分别伸至所述止位口的两个相对侧的部分;所述杆身位于所述止位口一侧的部分与所述第一止位头连接,所述杆身位于所述止位口另一侧的部分与所述第二止位头连接;所述杆身被配置为能相对于所述止位口运动,所述第一止位头和所述第二止位头被配置为无法通过所述止位口。

4、可选地,所述复位组件包括其直径小于所述第二止位头且大于所述止位口的弹性部,所述弹性部套设在所述杆身的外周侧,且其位于所述第二止位头和所述止位口之间;所述弹性部能在所述杆身相对于所述止位口运动时弹性形变。

5、可选地,所述弹性部的一端与所述第二止位头接触,还有一端和位于所述止位口周侧的所述配合件接触;所述弹性部能在所述杆身相对于所述止位口运动时弹性形变,与所述第二止位头和位于所述止位口周侧的所述配合件相抵。

6、可选地,所述第二止位头与所述杆身连为一体,且所述第二止位头的直径大于所述杆身和所述止位口的直径;所述第一止位头为开口背离所述止位口的u型,所述软质拉手的部分伸入u型的所述第一止位头中,并与所述第一止位头固定连接。

7、可选地,所述供穿行部上设有用于供所述软质拉手于其中穿行的通孔,所述配合件上设有通口和导向部,所述通口与所述通孔连通设置并也用于供所述软质拉手于其中穿行,所述导向部上设有与所述第二止位头配合的导向槽,所述止位口位于所述通口和所述导向槽之间。

8、可选地,所述供穿行部于其设有所述通孔处固定有装饰件,所述装饰件上设有供所述通孔的至少部分露出的贯穿区域。

9、本实用新型还提供一种车辆,包括如上任一项所述的软质拉手安装结构。

10、可选地,还包括供固定部,所述配合件固定在所述供固定部上;所述供穿行部为车内顶棚,所述供固定部为位于所述车内顶棚外侧的车顶盖总成,所述供穿行部的第一侧为所述车内顶棚的外侧,所述供穿行部的第二侧为所述车内顶棚的内侧并包括乘员舱;所述软质拉手的一端与车内顶棚固定连接,还有一端与设置在车内顶棚和车顶盖总成之间的随动组件固定连接。

11、可选地,还包括紧固件,所述配合件上设有供紧固件穿入的配合孔,所述紧固件穿入所述配合孔和所述车顶盖总成,将所述配合件固定在所述车顶盖总成与所述车内顶棚之间。

12、综上所述,通过设置供穿行部、软质拉手、配合件和随动组件,本实用新型能提供一种软质拉手安装结构,其中的软质拉手在安装于供穿行部上后能做到外观凸出感弱,具有良好的美观性;同时,应用该结构时,无需对应设计具备较大面积和较深深度的凹槽去容纳软质拉手,以削减软质拉手的外观凸出感。

13、上述说明仅是本实用新型技术方案的概述,为了能够更清楚了解本实用新型的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本实用新型的上述和其他目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举较佳实施例,并配合附图,详细说明如下。

技术特征:

1.一种软质拉手安装结构,其特征在于,包括供穿行部、软质拉手(2)、配合件(3)、随动组件(4)和复位组件;所述软质拉手(2)穿设在所述供穿行部上并具有分别位于所述供穿行部的第一侧和第二侧的部分,所述第一侧和所述第二侧互为相对侧;所述软质拉手(2)的一端被固定在所述供穿行部的第一侧并与所述随动组件(4)固定连接,所述软质拉手(2)还有一端被固定在所述供穿行部的第二侧;所述随动组件(4)的至少部分设置在所述配合件(3)上,并能在所述配合件(3)上往复运动;所述配合件(3)被固定在所述供穿行部的第一侧;所述软质拉手(2)位于所述供穿行部第二侧的部分能在外力作用下牵拉所述随动组件(4),使所述随动组件(4)顺该外力运动,位于所述供穿行部第一侧的软质拉手(2)的至少部分行至所述供穿行部第二侧;所述复位组件与所述随动组件(4)相接触并用于在所述外力作用撤去后复位所述随动组件(4)和所述软质拉手(2)。

2.如权利要求1所述的软质拉手安装结构,其特征在于,所述配合件(3)的至少部分阻挡在所述随动组件(4)的预期运动轨迹上,所述配合件(3)上设有止位口(32),所述随动组件(4)包括第一止位头(41)、杆身(42)和第二止位头(43),所述第一止位头(41)和所述第二止位头(43)分别位于所述止位口(32)的两个相对侧,所述杆身(42)穿设在所述止位口(32)中,并具有分别伸至所述止位口(32)的两个相对侧的部分;所述杆身(42)位于所述止位口(32)一侧的部分与所述第一止位头(41)连接,所述杆身(42)位于所述止位口(32)另一侧的部分与所述第二止位头(43)连接;所述杆身(42)被配置为能相对于所述止位口(32)运动,所述第一止位头(41)和所述第二止位头(43)被配置为无法通过所述止位口(32)。

3.如权利要求2所述的软质拉手安装结构,其特征在于,所述复位组件包括其直径小于所述第二止位头(43)且大于所述止位口(32)的弹性部(5),所述弹性部(5)套设在所述杆身(42)的外周侧,且其位于所述第二止位头(43)和所述止位口(32)之间;所述弹性部(5)能在所述杆身(42)相对于所述止位口(32)运动时弹性形变。

4.如权利要求3所述的软质拉手安装结构,其特征在于,所述弹性部(5)的一端与所述第二止位头(43)接触,还有一端和位于所述止位口(32)周侧的所述配合件(3)接触;所述弹性部(5)能在所述杆身(42)相对于所述止位口(32)运动时弹性形变,与所述第二止位头(43)和位于所述止位口(32)周侧的所述配合件(3)相抵。

5.如权利要求2所述的软质拉手安装结构,其特征在于,所述第二止位头(43)与所述杆身(42)连为一体,且所述第二止位头(43)的直径大于所述杆身(42)和所述止位口(32)的直径;所述第一止位头(41)为开口背离所述止位口(32)的u型,所述软质拉手(2)的部分伸入u型的所述第一止位头(41)中,并与所述第一止位头(41)固定连接。

6.如权利要求2所述的软质拉手安装结构,其特征在于,所述供穿行部上设有用于供所述软质拉手(2)于其中穿行的通孔,所述配合件(3)上设有通口(31)和导向部(33),所述通口(31)与所述通孔连通设置并也用于供所述软质拉手(2)于其中穿行,所述导向部(33)上设有与所述第二止位头(43)配合的导向槽(331),所述止位口(32)位于所述通口(31)和所述导向槽(331)之间。

7.如权利要求6所述的软质拉手安装结构,其特征在于,所述供穿行部于其设有所述通孔处固定有装饰件,所述装饰件上设有供所述通孔的至少部分露出的贯穿区域。

8.一种车辆,其特征在于,包括如权利要求1-7任一项所述的软质拉手安装结构。

9.如权利要求8所述的车辆,其特征在于,还包括供固定部,所述配合件(3)固定在所述供固定部上;所述供穿行部为车内顶棚(1),所述供固定部为位于所述车内顶棚(1)外侧的车顶盖总成,所述供穿行部的第一侧为所述车内顶棚(1)的外侧,所述供穿行部的第二侧为所述车内顶棚(1)的内侧并包括乘员舱;所述软质拉手(2)的一端与车内顶棚(1)固定连接,还有一端与设置在车内顶棚(1)和车顶盖总成之间的随动组件(4)固定连接。

10.如权利要求9所述的车辆,其特征在于,还包括紧固件(6),所述配合件(3)上设有供紧固件(6)穿入的配合孔(34),所述紧固件(6)穿入所述配合孔(34)和所述车顶盖总成,将所述配合件(3)固定在所述车顶盖总成与所述车内顶棚(1)之间。

技术总结

本技术提供一种软质拉手安装结构、车辆;该软质拉手安装结构包括供穿行部、软质拉手、配合件、随动组件和复位组件;软质拉手穿设在供穿行部上并有分别位于供穿行部的第一侧和第二侧的部分,第一侧和第二侧互为相对侧;软质拉手一端被固定在供穿行部的第一侧并与随动组件固定连接,还有一端被固定在供穿行部的第二侧;随动组件的至少部分设置在配合件上,并能在配合件上往复运动;配合件被固定在供穿行部的第一侧;软质拉手位于供穿行部第二侧的部分能在外力作用下牵拉随动组件,使随动组件顺该外力运动,位于供穿行部第一侧的软质拉手的至少部分行至供穿行部第二侧;复位组件与随动组件相接触并用于在外力作用撤去后复位随动组件和软质拉手。

技术研发人员:胡俊锋,王从斌,刘峰,路丰阳,邓百门

受保护的技术使用者:浙江智马达智能科技有限公司

技术研发日:20230404

技术公布日:2024/1/14

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!