一种城市轨道运营中的安全防护装置以及工作方法

1.本发明涉及一种城市轨道交通运营中的防护装置,具体涉及一种能够在列车上下车的时候起到防护和引导上车的装置。

背景技术:

2.城市轨道交通主要包括了地下铁路和地上轻轨,由于这种轨道交通的快捷性和大容量的特点,在一些大中型城市得到了广泛的应用,其为缓解交通拥堵起到了至关重要的作用。

3.在轨道列车停靠站点的时候则需要停留在站台上的固定的预留位置,而在这个固定的预留位置则提供了专门的引导线路,即提供给乘客上下车的引导线路,这样就可以达到文明乘车、避免拥挤危险的发生。在这种上车的引导线路中,通常的设计为在中部位置为下客通道,而在下客通道的两侧位置为上客通道,即从正面位置列车的人员进行出来,然后乘客从两侧位置斜向地进入到车厢内;并且需要遵循先下后上的基本原则。

4.在现有的轨道交通的实际运营中,通过地面引导指示线、声音广播和管理员引导的方式进行综合式教育宣传和引导,这样的方式能够在一定程度上提高乘客对于这种列车乘坐的意识,但是无法提高延续性,即没有形成一种具有强制力的引导方式,因此仍然会造成很多人不自觉的按照错误的方式进出列车而造成了不文明的现象。

技术实现要素:

5.为解决上述技术中存在的问题,本发明提供一种具有更好地引导乘客按照正确引导提示而进行地铁等交通工具文明乘坐的装置。

6.本发明提供的一种城市轨道运营中的安全防护装置,其包括上车平台和防护组件;

7.上车平台具有正面出口通道、第一侧部入口通道和第二侧部入口通道,所述第一侧部入口通道和第二侧部入口通道位于所述正面出口通道的两侧位置,所述上车平台上具有正面滑动轨道、第一侧部滑动轨道和第二侧部滑动轨道,所述第一侧部滑动轨道和第二侧部滑动轨道分别位于所述正面滑动轨道的两侧位置,所述正面滑动轨道与轨道列车的出口正对设置;

8.防护组件具有第一折叠板组、第二折叠板组和第一滑动轮,所述第一折叠板组包括相互铰接设置的第一侧部防护板和第一正面防护板,所述第一侧部防护板的底部的第一滑动轮可滑动地设置在所述第一侧部滑动轨道内,所述第一正面防护板的底部的第一滑动轮可滑动地设置在所述正面滑动轨道内;

9.另外,所述第二折叠板组包括相互铰接设置的第二侧部防护板和第二正面防护板,所述第二侧部防护板的底部的第二滑动轮可滑动地设置在所述第二侧部滑动轨道内,所述第二正面防护板的底部的第二滑动轮可滑动地设置在所述正面滑动轨道内。

10.上述方案的有益效果为:通过这种防护组件的设置,起到了很好的导向引导上车

的效果,即在初始阶段对于正面位置形成封闭,这样乘客自然会在两侧位置进行排队,然后乘客下车的时候从正面通道走出,这个时候防护板又可以对于两侧位置的通道进行封闭而限制乘客直接上去,当乘客均从正面通道走出之后,则再次反向移动防护板,使得防护板再次从正面进行封闭,并且从侧部位置形成敞口通道而供人员进去,从而起到了良好的先下后上,且上车人员从两侧位置排队进入的文明方式。

11.一个优选的方案是,所述正面滑动轨道与所述第一侧部滑动轨道通过第一弧形弯曲连接部连接,所述正面滑动轨道与所述第二侧部滑动轨道通过第二弧形弯曲连接部连接,所述第一侧部防护板通过合页铰接片而连接在所述第一正面防护板上,所述第一防护板和第一侧部防护板均具有框体结构,框体结构的内部具有隔离栏杆;

12.所述框体结构的底部具有齿条板,还包括驱动电机和驱动齿轮,所述驱动电机与所述驱动齿轮连接,所述驱动齿轮的与所述齿条板啮合连接。

13.一个优选的方案是,所述第一正面防护板和第二正面防护板的外侧具有外探测器,所述外探测器用于感应在一定距离内是否有人员的存在;所述第一正面防护板和第二正面防护板的内侧具有内探测器,所述内探测器用于感应从列出出口出来的人员。

14.本发明提供的城市轨道运营中的安全防护装置的工作方法,其包括下面的步骤:

15.当轨道列车在运营的时候,当停留在上车平台的时候,则累出的出口正对所述正面滑动轨道进行停留,这个时候所述防护组件处于正面防护状态,即所述第一防护板和第二防护板均处于所述正面滑动轨道内,并且所述第一防护板和第二防护板处于相邻设置以对于正面滑动轨道形成闭合关系,这种状态的时候则警示第一防护板和第二防护板外侧的人员不在此进行排队等候,这个时候的第一侧部入口通道和第二侧部入口通道处于开放状态,进而使得人员在第一侧部入口通道和第二侧部入口通道的外侧位置进行排队等候;

16.当列出的出口准备打开的时候,则所述防护组件开始装换状态,这个时候所述第一折叠板组沿着所述第一侧部滑动轨道进行移动,进而使得所述第一侧部防护板进入到所述第一侧部滑动轨道内以对于第一侧部入口通道进行封闭,同时,所述第二侧防护板进入到所述第二侧部滑动轨道内以对于第二侧部入口通道进行封闭;这个状态的时候,所述第一正面防护板和第二正面防护板则所述正面滑动轨道内背离运动,进而在正面滑动轨道内形成正面通道,这样就列车出口出来的人员出去;

17.然后,所述防护组件再次转换状态,进而使得所述第一折叠板组和第二折叠板组反向运动,进而使得所述第一正面防护板和第二正面防护板恢复至正面滑动轨道内以形成封闭,而第一侧部防护板从第一侧部滑动轨道内离开,以使得人员从第一侧部入口通道进入到列车内;同时,所述第二侧部防护板从第二侧部滑动轨道内离开,以使得人员从第二侧部入口通道内进入到列车内。

18.一个优选的方案是,所述第一正面防护板和第二正面防护板的外侧具有外探测器,所述外探测器用于感应在一定距离内是否有人员的存在;所述第一正面防护板和第二正面防护板的内侧具有内探测器,所述内探测器用于感应从列出出口出来的人员;该工作方法包括下面的步骤,通过所述外探测器感应外侧一定距离范围内的人员存在,并且把探测信号发送给控制器,控制器判断有人存在的时候则发出提示声音,以告知人员到两侧位置的第一侧部入口通道和第二侧部入口通道进行排队;

19.另外,通过所述内探测器感应从列出出口下来的人员,当在固定的间隔时间内没

有感应到人员出来的时候则开始启动转换状态,即控制器打开两侧位置的第一侧部防护板和第二侧部防护板,以打开第一侧部入口通道和第二侧部入口通道。

附图说明

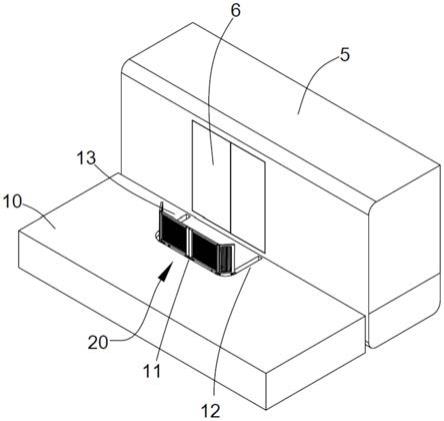

20.图1是本发明的一种城市轨道运营中的安全防护装置的结构示意图;

21.图2是本发明的一种城市轨道运营中的安全防护装置局部的结构示意图;

22.图3是本发明的一种城市轨道运营中的安全防护装置局部的结构示意图;

23.图4是本发明的一种城市轨道运营中的安全防护装置局部的结构示意图;

24.图5是图2中a区的放大结构示意图;

25.图6是图2中b区的放大结构示意图;

26.图7是图4中c区的放大结构示意图。

具体实施方式

27.第一实施例:

28.如图1至图6所示,本发明提供的一种城市轨道运营中的安全防护装置,其包括上车平台10和防护组件20;

29.上车平台10具有正面出口通道11、第一侧部入口通道12和第二侧部入口通道13,所述第一侧部入口通道12和第二侧部入口通道13位于所述正面出口通道11的两侧位置,所述上车平台10上具有正面滑动轨道14、第一侧部滑动轨道15和第二侧部滑动轨道16,所述第一侧部滑动轨道15和第二侧部滑动轨道16分别位于所述正面滑动轨道14的两侧位置,所述正面滑动轨道14与轨道列车5的出口6正对设置;

30.防护组件20具有第一折叠板组30、第二折叠板组40和第一滑动轮31,所述第一折叠板组31包括相互铰接设置的第一侧部防护板32和第一正面防护板33,所述第一侧部防护板32的底部的第一滑动轮31可滑动地设置在所述第一侧部滑动轨道15内,所述第一正面防护板33的底部的第一滑动轮31可滑动地设置在所述正面滑动轨道14内;

31.另外,所述第二折叠板组40包括相互铰接设置的第二侧部防护板41和第二正面防护板43,所述第二侧部防护板41的底部的第二滑动轮42可滑动地设置在所述第二侧部滑动轨道16内,所述第二正面防护板43的底部的第二滑动轮42可滑动地设置在所述正面滑动轨道14内。

32.所述正面滑动轨道14与所述第一侧部滑动轨道15通过第一弧形弯曲连接部21连接,所述正面滑动轨道14与所述第二侧部滑动轨道16通过第二弧形弯曲连接部22连接,所述第一侧部防护板32通过合页铰接片23而连接在所述第一正面防护板33上,所述第一防护板33和第一侧部防护板32均具有框体结构50,框体结构50的内部具有隔离栏杆51;

33.所述框体结构50的底部具有齿条板60,还包括驱动电机61和驱动齿轮62,所述驱动电机61与所述驱动齿轮62连接,所述驱动齿轮62与所述齿条板60啮合连接。

34.本发明提供的城市轨道运营中的安全防护装置的工作方法,其包括下面的步骤:

35.当轨道列车5在运营的时候,当停留在上车平台10的时候,则列车5的出口6正对所述正面滑动轨道14进行停留,这个时候所述防护组件20处于正面防护状态,即所述第一防护板33和第二防护板43均处于所述正面滑动轨道14内,并且所述第一防护板33和第二防护

板43处于相邻设置以对于正面滑动轨道14形成闭合关系,这种状态的时候则警示第一防护板33和第二防护板43外侧的人员不在此进行排队等候,这个时候的第一侧部入口通道12和第二侧部入口通道13处于开放状态,进而使得人员在第一侧部入口通道12和第二侧部入口通道13的外侧位置进行排队等候;

36.当列车5的出口6准备打开的时候,则所述防护组件20开始转换状态,这个时候所述第一折叠板组30沿着所述第一侧部滑动轨道15进行移动,进而使得所述第一侧部防护板32进入到所述第一侧部滑动轨道15内以对于第一侧部入口通道12进行封闭,同时,所述第二侧防护板41进入到所述第二侧部滑动轨道16内以对于第二侧部入口通道13进行封闭;这个状态的时候,所述第一正面防护板33和第二正面防护板43则所述正面滑动轨道14内背离运动,进而在正面滑动轨道14内形成正面通道,这样就列车5的出口6出来的人员出去;

37.然后,所述防护组件20再次转换状态,进而使得所述第一折叠板组30和第二折叠板组40反向运动,进而使得所述第一正面防护板33和第二正面防护板43恢复至正面滑动轨道14内以形成封闭,而第一侧部防护板32从第一侧部滑动轨道15内离开,以使得人员从第一侧部入口通道12进入到列车5内;同时,所述第二侧部防护板41从第二侧部滑动轨道16内离开,以使得人员从第二侧部入口通道13内进入到列车5内。

38.第二实施例:

39.如图7所示,所述第一正面防护板33和第二正面防护板43的外侧具有外探测器71,所述外探测器71用于感应在一定距离内是否有人员的存在;所述第一正面防护板33和第二正面防护板43的内侧具有内探测器72,所述内探测器72用于感应从列出5的出口6出来的人员。

40.该工作方法包括下面的步骤,通过所述外探测器71感应外侧一定距离范围内的人员存在,并且把探测信号发送给控制器,控制器判断有人存在的时候则发出提示声音,以告知人员到两侧位置的第一侧部入口通道12和第二侧部入口通道13进行排队;

41.另外,通过所述内探测器72感应从列出出口下来的人员,当在固定的间隔时间内没有感应到人员出来的时候则开始启动转换状态,即控制器打开两侧位置的第一侧部防护板32和第二侧部防护板41,以打开第一侧部入口通道12和第二侧部入口通道13。

42.在具体的控制方法中,还包括下面的步骤:通过内探测器72对于出口6出来的人员进行数量感应,即通过面部识别的方式而确定人员数量,并且根据人员数量来控制正面通道的大小。在刚开始下车的时候,感应到的人员数量是最多的,例如这个时候感应到的人员数量为10个人,则这个时候控制第一正面防护板和第二正面防护板转换为打开状态,并且保持正面通道为最大的敞口状态,这样保证乘客以最快的速度从正面通道走出来。然后,当感应到的人员数量逐渐减少的时候,这个时候动态地调整第一正面防护板和第二正面防护板,以使得两个正面防护板逐渐地靠近,并且出来的人员越少,感应到的人员出来的越少,则两个正面防护板越靠近,直至完成闭合的过程,而封闭正面通道;在这个过程中,当正面通道逐渐闭合的过程中,会逐渐地使得两侧位置的侧部通道的开口距离逐渐增加,即可以使得两侧的人员逐渐地进行上车。这样就达到了一种状态,即下车人员的数量越少的时候,可以在两侧位置开启更大的通道,而使得人员进行上车,这样就进一步提高了上车效率。

43.另外,上车人员的头部均为背离内探测器,由于探测器无法感应到上车人员的面部或者眼睛,因此就不会形成干扰。为了进一步地消除干扰,控制器根据面部识别感应的信

号,还做进一步的判断,在间隔时间段内,如果某个感应到的面部人员信号持续保持一定时间才确认该人员为出来的人员,而对于上车的人员来说,有的时候上车人员也会回头看一下,这个时候由于回头看的时候是临时性动作,因此在间隔时间后的感应的时候就无法再次感应到该人员的面孔,因此可以把这种人员不列入为下车人员,从而更加准确。另外,还可以设置距离感应器,即不仅对于人员的面部或者眼睛进行识别,并且还通过感应器感应到人员的距离,这样就可以间隔时间测试人员的位置信息和面部信息,下车人员则必然是越来越近,上车人员则是越来越远,根据这个规则来判断产生误差的人员,由此来排出掉误差人员,从而更为准确地得知下车人员的数量。

44.另外,第一侧部防护板32和第二侧部防护板41上还具有翻转板,翻转板可以贴合在第一或第二侧部防护板上,或者翻转板可以绕第一或第二防护板进行翻转运动。当第一/第二侧部防护板在正面轨道的时候,则翻转板贴合在第一侧部防护板和第二侧部防护板上;另外,当第一/第二侧部防护板向侧部轨道进行移动的时候,则翻转板相应地进行翻转运动,并且翻转板的延伸方向维持在原来的延伸角度,即翻转板的延伸方向保持与正面轨道处于同一个直线上,这样就使得第一侧部防护板进入到侧部轨道内之后而保持翻转板处于原来的位置,并且翻转板优选位于侧部防护板和正面防护板铰接的位置,并且翻转板位于外侧位置,这样就使得翻转板与侧部防护板形成了一个y型的夹持通道,这样能够更好地使得人员排列在这个夹持通道内,从而避免人员越过通道而从正面通道进入。翻转板的翻转可以通过电机驱动齿轮的方式完成。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1