一种地下一层半二通道上进站岛式车站结构的制作方法

1.本发明属于轨道交通车站结构技术领域,具体涉及一种地下一层半二通道上进站岛式车站结构。

背景技术:

2.地铁站设计的首要目标是为人们提供便利的出行条件,但在调研中发现,目前已经开通的车站在保证快捷、方便乘车方面虽然已经较以往有很大的改善,但是基于现有的技术条件,通过实地调查国内公共区布置的现状,其目前主要的问题表现在以下几个方面:

3.第一,目前的既有城市轨道交通车站中,一般整个进站流程要经过购票(可选择)、防疫人工验证(有防疫要求时)、安检、检票四个环节,乘客进站流线冗长,且无法调整这些步骤的顺序,也无法减少这些流程,并且乘客流线是多次迂回的形态,导致乘客进站流线长,降低了车站公共区的通行效率。

4.第二,地铁站这类大型公共建筑具有空间面积大、信息量大、人流线路复杂等特征。既有传统地下两层标准站的非付费区对于携带大包行李与小包行李的进站乘客导向指引不够清晰,并且在付费区内,乘客进入站台层的多种流线,容易与出站的流线产生方向误导,常常乘客做出错误的线路选择。这种导向迷惑性无疑容易干扰整体客流,降低了乘客在车站公共区出行效率。

5.第三,现有安检模式仍为传统的机检和人检相结合的模式,并且进站闸机和安检系统仍为两个独立的环节,因此进站闸机处乘客通信能力远大于安检机处的能力,容易在安检处出现排队等候现象,由于安检速度与票检速度不匹配,这使得进站闸机配置变得冗余。

6.第四,虽然目前车站站厅层公共区面积偏大,但车站出入口通道、传统实体票买票区域、安检机、进出站闸机、站厅层至站台层的楼扶梯、站厅层公共区面积等位置的规模能力并未完全匹配,由于大部分城市所有进站乘客都需先统一安检,致车站公共区的瓶颈位置在安检机处,其他空间及设备能力有冗余。

7.综上,虽然目前我国城市轨道交通建设取得了显著成就,但存在的问题也日益凸显,可以看出既有的标准地下两层车站存在公共区的人行流线环节多、流线长的特点,车站土建规模偏大建设成本高,通车后运营成本大,站内工作人员长期在地下封闭的环境中工作等问题。随着社会的发展、科技的进步及乘客对智慧出行的行为模式的改变,都对地铁车站的形式即设计提出了新的要求。

技术实现要素:

8.针对现有技术的以上缺陷或改进需求中的一种或者多种,本发明提供了一种地下一层半二通道上进站岛式车站结构,解决了传统高架车站站内乘客进出站环节多、流线长,建设成本高等问题。

9.为实现上述目的,本发明提供一种地下一层半二通道上进站岛式车站结构,其特

征在于,包括站厅夹层和站台层;

10.所述站厅夹层位于站台层的中部上方,且所述站厅夹层纵向两侧为通高区域,所述站厅夹层纵向两侧分别设有第二上下连接通道与所述站台层连通;

11.所述站厅夹层横向两侧分别设有第一连接通道和第二连接通道,第一连接通道和第二连接通道分别与两侧的进出站口连通;其中第一连接通道内设有快检设备和出站闸机,第二连接通道通过第一上下连接通道与附属用房地面一层连通;所述附属用房地面一层设有对应的快检设备和出站闸机,通过两侧的快检设备和出站闸机将进出站口分隔为付费区和非付费区;

12.所述站台层两端设有对应的第一设备容置空间和第二设备容置空间,第二设备容置空间位于第一容置空间上方,两者竖向上相对应,所述第一设备容置空间和第二设备容置空间通过强弱电连接管廊与附属用房连接。

13.作为本发明的进一步改进,有条件的车站顶部开设天窗,其作为自然采光排烟窗,能够将室外的自然光直接引至站台层的同时通过天窗进行自然排烟;顶部无开启天窗条件时,在站台层顶板底部或第一设备容置空间内单独设置机械排烟机房实现排烟功能。

14.作为本发明的进一步改进,所述快检设备和出站闸机外侧的非付费区域设有售票设备。

15.作为本发明的进一步改进,所述站台层的站台板下方设有空调设备和管道,并在站台层地面利用站台层两端设备容置空间墙面及三角房设置空调风口。

16.作为本发明的进一步改进,所述站台层两侧设有直达地面的疏散楼梯间。

17.作为本发明的进一步改进,所述第一上下连接通道和第二上下连接通道包括楼梯和/或电扶梯和/或垂直电梯。

18.作为本发明的进一步改进,所述快检设备包括闸机通道,闸机通道上设置有金属探测门,由其对过检乘客进行进站人检,检测乘客是否携带违禁物品;在金属探测门的前侧设置有人脸识别模块,用于实名制乘客过检前的人脸识别。

19.作为本发明的进一步改进,所述金属探测门前侧还设置有刷卡模块和码扫描模块,所述刷卡模块用于核验乘客的票卡、掌静脉或者身份证等信息,所述码扫描模块用于进行健康码、二维码等识别码;所述金属探测门的前侧还设置有通道指示器,并且与码扫描模块通信连接。

20.作为本发明的进一步改进,在所述金属探测门的上方还设置有通行监测模块,用于监控乘客通过设备的整个过程以及准确监测实际通过的合法乘客人数及非法乘客人数。

21.作为本发明的进一步改进,在金属探测门的顶部还设置有顶部机箱,该顶部机箱的前侧设置有安检门显示屏,用于展示乘客安检信息;在顶部机箱内设置有声音报警设备;在顶部机箱靠近付费区的一侧还设置有测温黑体,用于配合设置于闸机通道尾端的测温摄像头,共同对通道中的乘客体温进行测量。

22.总体而言,通过本发明所构思的以上技术方案与现有技术相比,具有以下有益效果:

23.(1)本发明采用站厅夹层,仅保留现有技术中站厅层中部楼板作为进站夹层,乘客从地面一层或通道扩大区域的快检设备进入付费区域后,可直接通过中部站厅夹层设置的楼扶梯到达站台层。本发明优化了地下车站设备区和公共区的结构,减少了传统车站站厅

层公共区冗余部分的建筑面积,提高了乘客的进、出站效率,解决了传统车站站内乘客进出站环节多、流线长,车站土建规模大、建设成本高等问题。

24.(2)本发明站台层两侧公共区层高为通高,能够在有条件的车站顶部可开设天窗,采用自然排烟替代机械排烟,车站站台层公共区无自然排烟的管线。站厅层面积减小后公共区所需排烟排风管道尺寸减小,吊顶完成面以上管线空间可以减小,另外此区域定义为乘客快速通行区域,进站夹层面积减小后,此区域净空可进一步优化减小。

25.(3)本技术的地下一层半岛式车站结构,由于采用快检设备,可将原传统车站先靠人工验证防疫码、再全部经过普通安检门、最后经过票检闸机的3个环节通过快检设备(票检、安检智能一体机)合并为一处,减少了现有技术中乘客进站、买票、安检、票检、楼扶梯至站台各环节的设备设置空间,从而可取消现有技术中站厅层两侧楼板。

26.(4)本发明地下设备及管理用房只保留了极少量必须设置在地下的设备,将非必要设置在地下的设备及管理用房搬至地面附属用房集中设置,不仅可改善运营人员长期在地下压抑的工作环境,另外一方面由于地面车站比地下车站运营维护成本低,可减少车站开通后运营费用。

27.(5)本发明与现有的地下二层标准车站相比,为乘客创造便捷的乘车体验,节约地上和地下空间的土地资源,降低了车站埋深及施工风险,极大地节省了工程的土建投资及运营成本,提高地下空间的品质及运营人员工作环境,具有重大经济和社会效益;与现有的地面厅及高架车站方案相比,可减少地面建筑物的体量、增加方案选址的灵活性;与现有传统地下两层岛式站方案相比,可减少土建投资及运营成本,本发明是一种兼具传统地下两层站、传统地面厅车站及高架车站优点的新站型。

附图说明

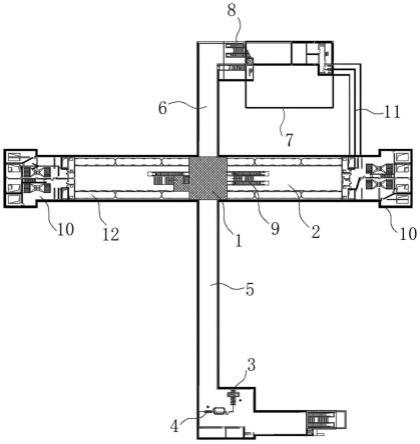

28.图1为本发明实施例的地下一层半二通道上进站岛式车站平面结构示意图;

29.图2为本发明实施例的地下一层半二通道上进站岛式车站涉及的站台层平面结构示意图;

30.图3为本发明实施例的地下一层半二通道上进站岛式车站涉及的纵剖面结构示意图;

31.图4为本发明实施例的地下一层半二通道上进站岛式车站涉及的横剖面结构示意图;

32.图5为本发明实施例的地下一层半二通道上进站岛式车站涉及的站厅夹层和站台层处横剖面结构示意图;

33.图6为本发明实施例的地下一层半二通道上进站岛式车站涉及的附属用房地面一层结构示意图;

34.图7为本发明实施例的地下一层半二通道上进站岛式车站涉及的换乘方案结构示意图;

35.图8为本发明实施例的地下一层半二通道上进站岛式车站涉及的带配线的车站结构示意图;

36.图9为本发明实施例涉及的一种实施方式的快检设备立体图;

37.图10为本发明实施例图9另一个视角的立体图;

38.图11为本发明实施例涉及的另一种实施例方式的快检设备立体图;

39.图12为本发明实施例涉及的11另一个视角的立体图。

40.在所有附图中,同样的附图标记表示相同的技术特征,具体为:1-站厅夹层、2-站台层、3-快检设备、4-出站闸机、5-第一连接通道、6-第二连接通道、7-附属用房、8-第一上下连接通道、9-第二上下连接通道、10-第一设备容置空间、11-强弱电连接管廊、12-列车、13-第二设备容置空间、14-天窗;301-人脸识别模块、302-刷卡模块、303-码扫描模块、304-金属探测门、305-通行监测模块、306-安检门显示屏、307-顶部机箱、308-测温黑体、309-测温摄像头、310-进站门;311-侧开门、312-通道指示器、313-显示灯带。

具体实施方式

41.为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。此外,下面所描述的本发明各个实施方式中所涉及到的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。

42.在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

43.此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。

44.在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

45.在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

46.结合图1至图3所示,本发明实施例的地下一层半二通道上进站岛式车站结构,包括站厅夹层1和站台层2,站厅夹层1位于站台层2的中部上方,站厅夹层1纵向(列车运行方向)两侧为通高区域,站厅夹层1横向两侧分别设有第一连接通道5和第二连接通道6,第一连接通道5和第二连接通道6分别与两侧的进出站口连通;其中第一连接通道5内设有快检设备3和出站闸机4,第二连接通道6通过第一上下连接通道8与附属用房7地面一层连通,附属用房7地面一层设有对应的快检设备3和出站闸机4,通过两侧的快检设备3和出站闸机4

将进出站口分隔为付费区和非付费区。

47.优选地,快检设备3和出站闸机4外侧的非付费区域设有售票设备,随着手机扫码、刷脸进站技术的成熟,根据乘客实际购票使用情况,可逐步减少原传统车站嵌入式售票机的数量,可仅在车站出入口设置少量售票设备,对于使用手机扫描、刷脸等方式建站的乘客无购买实体票,可省去购买实体票的环节,提高进站效率。

48.本技术将售检票及安检区域设置于主体与通道之间,本发明附图所示一个具体实施例中,一方面通过局部扩大通道范围设置票检、安检及进站区域,另一方面结合附属用房地面一层设置票检、安检及进站区域;当然还可设置在以下其他区域:主体外挂一个区域设置单独设置安检及进站区域,通常与出入口通道相邻;设置在地面层,结合车站出入口将检票安检区与出入口整合成一栋建筑;当出入口与其他建筑合设时也可设置于其他建筑物内;具体设置形式本领域技术人员可根据实际情况进行选择。

49.本技术车站安检、售检票区域灵活布置于乘客进站的必要通道中,无需在车站主体内单独为此而设置单独的区域,而乘客也无需为了安检票检而特地进行迂回,可节省车站公共区面积及缩短乘客进站时间,提高乘客进站效率。

50.进一步地,站厅夹层1纵向两侧分别设有第二上下连接通道9与站台层2连通,进站时,行人通过第二上下连接通道9从站厅夹层向下进入站台层,出站时,行人通过第二上下连接通道9从站台层向上进入站厅夹层。优选地,第二上下连接通道9包括楼梯和/或电扶梯和/或垂直电梯,具体可根据设置条件或实际情况进行搭配设置。例如站厅层至站台层的楼扶梯型式除本发明附图所示的形式外,还可选择“楼梯+扶梯+电梯”组合、2部扶梯与1部楼梯的组合,1部楼梯+1部扶梯的组合等多种组合形式。

51.优选地,所述站台层2两侧设有直达地面的疏散楼梯间。

52.进一步地,站台层2两端设有对应的第一设备容置空间10和第二设备容置空间13,第二设备容置空间13位于第一容置空间上方,两者竖向上相对应,并且通过楼梯或其他方式实现上下设备容置空间的贯通。其中第一设备容置空间10用于安装隧道通风设备以及线缆,第二设备容置空间13用于设置配电室、站台门室、空调机房、废水泵房、备品库以及强弱电缆井等房间。

53.第一设备容置空间10和第二设备容置空间13通过强弱电连接管廊11与附属用房7连接。

54.本发明其中一个进出站通道连接附属用房7(出站口具有设置条件),附属用房7可结合实际用地情况设置为地面一层或地面多层建筑。如附图所示的一个具体实施例中,附属用房7优选设置多层,并且附属用房7能够通过电梯或楼梯直通地下一层,方便运营人员与车站主体的及时联系。

55.本发明的地下一层半岛式车站结构,地下设备用房(第一设备容置空间10和第二设备容置空间13)仅保留为乘客服务的必要房间、车站排水所需房间、与车站活塞风道、车站设备区、车站公共区运行强相关的设备用房(如废水泵房、照明配电室、空调机房、强弱电电缆井、站台门室、活塞风道等);将非必须设置在地下主体内的设备用房及管理用房设置在地面附属用房7中,并通过设置强弱电综合管廊实现地面附属用房7与地下车站的管线连通即可,工作人员使用乘客共用垂直交通系统或单独设置的楼梯可实现车站与附属楼的交通需求。

56.在保证必须设置的设备用房规模不变的前提下,由于设备用房位置的变化及站厅层公共区面积的减小,原设置在地下为此服务的设备及管理用房大幅减小,设备用房所配套的通风空调机房和新排风亭也同步减小。另外随着通风空调机房的减小,车站冷源方案采用一体式冷水机组,机组设置在附属楼的屋顶,可取消常规地铁车站所必须的冷水机房。

57.优选地,本发明的地下车站站台层公共区(通高区域)采用无柱车站形式,当然也可根据车站实际宽度从减小横向跨度,从节约投资的角度出发,设置为横向增加单柱和双柱的车站形式。

58.本发明通过优化站厅结构,仅保留现有技术中站厅层的中间区域,将两侧区域打通设为通高空间。优化后车站为地下一层半地下车站,主体由局部夹层及站台层组成,在车站中心里程设置两个出入口,一个出入口直达地面,在另外一个有条件的出入口处设置地面附属用房。大大减小了站厅公共区面积,提高了站厅层的空间使用率,缩短了乘客进站路程。

59.进一步地,站厅层部分楼板取消后,站台层两侧公共区层高为通高,相比传统地下两层站的站台层,在有条件的车站顶部可开设天窗14。此天窗既可作为自然采光窗,将室外的自然光直接引入至站台层,又可用于自然排烟,解决了原地下站站台层无法直接向顶部开设天窗的问题。顶部无开启天窗条件时,在站台层顶板底部或第一设备容置空间内单独设置机械排烟机房实现排烟功能。

60.传统车站站台层的管线设置在站台层顶板底部,由于管线众多且杂乱,一般设置吊顶进行遮挡。本发明由自然排烟替代了机械排烟,车站站台层公共区无自然排烟的管线,由于站台层两侧为通高两层的高净空空间,为提升地下车站空间视觉感受,将原来设置在站台层顶部的管线设置于站台板下层,在站台层地面利用站台层两端设备区房间墙面及三角房设置空调风口,尽可能整合并隐藏其他专业的管线,减少站台层高净空顶部的管线。

61.本发明将原站厅层公共区布局优化为仅保留车站中心里程处的局部站厅夹层,能够减少车站整体的净高。一方面,由于减小了站厅层区域面积,所需通风排烟管吊顶尺寸减小,并且站厅夹层1顶部管线设于所述通高区域处,站厅夹层的净空大大减小,可优化0.1~1.7m;另一方面,由于站台层空调设备和管道利用站台板下空间布置,取消了站台层下方的吊顶设置,站台层在进站夹层区域下方层高可进一步减小;站台层非进站夹层区为通高两层空间,站台层整体净空达到一层半的高度。另外,站台层两端的设备用房的活塞风道仅需满足过风面积即可,因此进一步压缩站台层上方活塞风道层高。相比传统车站,站台层装修面至站厅层顶板底、站台总净高可压缩0.1~3.2m。

62.并且,站台层层高提升,热量向上移动,外加活塞风的作用,可取消原传统车站站台层轨顶风道,取消轨顶风道后可进一步提升站台层空间效果。取消站台层轨顶风道后,无需设置原传统车站设置在轨顶风道下面通高的站台门,设置低站台门(1.5~2m高)即可,用于隔离站台层公共区与轨行区,形成与乘客身高匹配的空调区,同时提升站台层空间效果。

63.另外,传统方案车站顶板预留3m的覆土用于城市管线敷设,本发明将车站整体抬升2m,车站顶板覆土设置1m用于城市道路及绿化的需要。之所以能达到上述提升的效果,又要满足城市管线的要求,主要措施一方面对于与车站主体平行方向的管线设置于车站主体之外出入口通道上方,由于出入口仅为人行通过空间,可进一步压缩通道净高以提高通道顶板上方覆土的厚度以满足管线敷设要求。另一方面对于垂直于车站主体方向的管线,由

于车站中部夹层两侧为高净空空间,可通过在车站顶板设置局部凹槽的方式满足管线敷设要求。

64.另外需要说明的是,本发明的车站结构不仅适用于标准车站,还可应用于换乘站设计中,当两条线平行于道路中设置两座车站时,如图7所示,设置于中心里程处的上进站通道,既可作为进站通道,又可作为两站的换乘通道。为解决车站各自的疏散问题,在每座车站站台层公共区两侧独立设置直达地面的疏散楼梯间。因此本发明的车站形式,为进站客流小、换乘客流小的换乘车站提供一种换乘站设计新思路。

65.进一步地,本发明的车站结构不仅适用于标准车站,如图8所示,还可应用于带单渡线、双停车折返线等其他带配线的车站中,原普通地下两层带配线车站配线上方空间常规做法是设置成开发或运营管理用房等,但是对于没有开发价值的车站,而车站设备及管理用房不需要这么大面积时,此空间一般预留,本站型埋深较浅,配线上方空间无法设置成标准层高的两层,设置为单层,由此车站的建筑面积大幅减小。带配线车站为标准站的演变,只需要将带配线一端的设备用房由原来集中设置在站台层,由于配线的设置,将此部分设备用房被配线划分成两个区域,设备用房规模与本发明类似,而配线区域设置为单层,无需再设置中板,配线上方区域的面积可减少。因此本发明采用一种新型的轨道交通车站形式,为带配线的车站在无商业开发价值或者其他用途,又想节约工程投资时提供一种创新的设计思路。

66.进一步地,本发明通过快检设备3结构如图9-12所示,快检设备3为票检、安检智能一体机,能够对乘客进行人脸识别、进行人体安检并对应完成乘客进站的票检工作。经过快检设备3的乘客需先进行实名认证,小包乘客(优选指携带有单边长度40cm以下行李的乘客)和无包乘客只需通过“票检、安检智能一体机”就可实现快速进站;大包乘客(优选指携带有单边长度大于40cm行李的乘客)将行李放置于台式安检台的同时,乘客经过“票检、安检智能一体机”进入车站付费区即可。正是基于上述设计,将站台层所需的使用面积减小,可将站台层中间楼板取消,将站厅夹层代替站台层。

67.具体地,快检设备3包括闸机通道,闸机通道上设置有金属探测门304,由其对过检乘客进行进站人检,检测乘客是否携带违禁物品。优选实施例中,其利用电磁感应原理,实现对人体隐藏的磁性、非磁性及合金等多种类型的金属探测,如金属刀具、枪支、金属炸药等。对于携带危险金属物品的乘客实现检测以及判断其是否允许通行。同时,还可根据客流量的大小,设置灵敏度的级别,以便在排除皮带扣、钥匙、首饰、硬币等物品的情况下,检测到管制刀具、枪支等其他违禁金属物品。

68.在附图9和10所示的一个具体实施例中,在金属探测门304的前侧(背离付费区一侧)设置有人脸识别模块301,用于实名制乘客过检前的人脸识别。可选地,人脸识别模块301设为矩形或者其他形状的平板结构,平板的屏幕上设置有收集人脸信息的传感器(如摄像头、红外扫描传感器等)。根据设置的需要,人脸识别模块301可以设置在金属探测门304的左侧或者右侧。

69.在金属探测门304的前侧还设置有刷卡模块302和码扫描模块303,前者用于核验乘客的票卡、掌静脉或者身份证等信息,后者用于进行健康码、二维码等识别码,对过检乘客的防疫信息进行核验,满足疫情防控的需求。

70.优选地,在金属探测门304的前侧还设置有通道指示器312,其优选设置在金属探

测门304前侧任一侧的下方或者上方,并且与码扫描模块303通信连接,可以根据码扫描模块303的检测结果显示对应的通行标志,例如可通行则显示“绿色箭头”和不可通行则显示“红叉”。

71.进一步地,在金属探测门304的上方还设置有通行监测模块305,其优选为基于计算机的视频检测摄像机,安装在闸机通道的上方区域,可进一步优选为吊装或支架式安装方式。当然,其也可以根据需要设置为其他形式,例如安装在闸机通道左右对射传感器,安装在设备通道左右对应两侧。可对乘客的通行进行监控,能监控乘客通过设备的整个过程以及准确监测实际通过的合法乘客人数及非法乘客人数。

72.通过通信监测模块305的设置,使得乘客通行过程可以得到有效监测和记录,准确判断反向闯入、尾随、前后叠加等特殊情况,保证持有效单程票、储值卡的乘客能够以正常走行速度无停滞地通过的同时,还可提供实时数据分析和大数据。

73.在金属探测门304的顶部还设置有顶部机箱307,用于安装相应的设备。其中,在顶部机箱307的前侧设置有安检门显示屏306,用于展示乘客安检信息,信息内容包括乘客体温、携带小包是否满足进站乘车的要求等。同时,在顶部机箱307内设置有声音报警设备,例如蜂鸣器,用于对异常情况(安检不合格、票检不合格、防疫检测不合格、闯闸等)进行报警。此外,在顶部机箱307靠近付费区的一侧还设置有测温黑体308,用于配合设置于闸机通道尾端的测温摄像头309,共同对通道中的乘客体温进行测量。实际设置时,测温摄像头309设置在支杆的顶部,且支杆的底部固定连接在闸机通道的一侧上。相应地,在支杆上还优选集成有扬声器,用于播报乘客的体温,并根据播报的体温判断是否打开进站门310。

74.优选实施例中,进站门310设置在闸机通道的尾端(靠近付费区的一侧),其与人脸识别模块301、刷卡模块302、码扫描模块303、金属探测门304、测温摄像头309分别电连接,确保乘客分别完成前述各模块的票检、安检、防疫检后才能对应打开。

75.优选地,在优选实施例中,还在金属探测门304上设置有显示灯带313或者乘客显示器等部件,用于对闸机通道内乘客的通行进行指示。

76.因此,在上述快检设备中,进行过检的过程依次为票检、安检和防疫检,根据实际应用的需求,上述检测过程的顺序可以进行对应更换,只需要对应调整各模块在闸机通道上的位置即可。

77.例如在如图11和12的另一个具体实施例中,快检设备201中的金属探测门304设置在闸机通道的前侧,且人脸识别模块301、刷卡模块302、码扫描模块303等部件设置在闸机通道一侧的顶面,使得乘客需要完成安检后,才能进行后续的票检和防疫检。当然,根据防疫等级的规定,也可以将测温摄像头309、测温黑体308、码扫描模块303设置在金属探测门304的前侧,使得乘客先完成防疫检后再通过安检。

78.此外,为了避免乘客部分检测不合格导致其在闸机通道中滞留,优选在闸机通道的至少一侧上开设有侧开门311,并保证快检设备设置时,侧开门311对应的区域为非付费区域,如此,即便乘客在通道中被显示部分检测不合格,也可通过侧开门311快速走出闸机通道,避免对通道后续的乘客通行带来影响。

79.利用快检设备上述设备的集成设置,使得乘客可通过快检设备实现快速票检、安检和防疫检,提升乘客通行的效率。

80.本技术的车站站厅层采用“票检安检智能一体机”替代传统安检机与传统进站闸

机,可将原既有车站先购票、人工验证防疫码、再全部经过普通安检门、最后经过票检闸机的4个环节通过智能化设备合并为1处。通过上述设置,减少乘客进站环节,减少了原安检机、安检机分成多个设备所占用的空间,新设备安检与票检工作能力相匹配,提高了站内乘客的通行能力,有效解决了原方案安检台处乘客排队的现象。

81.另外,本发明采用快检设备,简化了防疫检查、安检、票检进站的流程,可减少车站运营人员的数量,传统车站进站入口每处现场工作人员有5名,即:引导员1名、核酸检验员1名、复核员1名、现场判图员2名。本发明每处进站入口现场工作人员可减少为1名,首先1名引导员和1名核酸检验员可通过“票检、安检智能一体机”替代,远程判图人员可在控制中心集中判图,优选地,配备5名判图人员可负责200多个车站的集中判图工作,远程判图员远程传达指令至现场复核员现场检验,定向准确的解决进站通行阻碍问题,最后每处进站口可仅保留复核员,经过分析后每处工作人员由5名减少为1名。

82.本发明以节约工程投资、降低工程风险为主要考虑因素,在车站外部条件可行的前提下,对现有车站布局提出了一种新的空间布局方式,提出地下一层半无柱端头厅车站型式。与现有的地下二层标准站方案相比,降低了施工风险和工程投资,提高了地下空间的品质,改善了工作人员的工作环境;与现有的地面厅方案相比,可减少地面建筑物的体量、增加方案选址的灵活性;与现有的地下一层侧式站方案相比,可减少用地范围、节约土地。相比高架线路对周边用地及道路宽度等要求降低,也减少了高架站对城市景观的破坏及对周边建筑物噪音等的影响。

83.本发明采用地下一层半浅埋车站,打破传统地下两层站将所有设备及管理用房均设置在地下的设计理念,首次提出在地面有设置附属用房条件的车站,受周边环境限制又不宜设置高架站时,可采用此创新方案的设计思路。在地下仅保留极少量必须设置在地下的房间,其余设备及管理用房尽可能设置在地面附属楼的设计理念,降低了车站规模及造价。

84.本领域的技术人员容易理解,以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1