一种无砟轨道检测工具的制作方法

1.本实用新型涉及铁路检测仪器的技术领域,特别是涉及一种无砟轨道检测工具。

背景技术:

2.无砟轨道是指采用混凝土、沥青混合料等整体基础取代散粒碎石道床的轨道结构,又称作无碴轨道,与有砟轨道相比,无砟轨道避免了道砟飞溅,平顺性好,稳定性好,使用寿命长,耐久性好,维修工作少。

3.同时无砟轨道对轨道板的要求较高,在轨道板的脱空检测时,同时需要使用到脱空检测仪,它是采用冲击回波法(ie法),沿轨道板表面连续的激发弹性波信,信在遇到脱空、空洞等疏松介质时,会产生反射,通过抽取该异常反射信,并进行相应的处理,即可识别脱空的位置及深度。

4.但是,传统人工巡检方式存在工作量多、劳动强度大、准确性低和效率低等问题,同时单个检测单元对于较宽的轨道板来说,需要在横向多出位置进行检测,检测较为麻烦,并且传统的检测装置长期暴露在外,极易受外界物体影响而发生损坏。

5.因此,有必要提供一种无砟轨道检测工具解决上述技术问题。

技术实现要素:

6.为解决上述技术问题,本实用新型提供一种通过在外壳内部设置多个传感器,同时传感器安装在车载平台的外壳内,通过车载平台的移动带动多个传感器在轨道板的横向上移动检测,结构简单,提高了检测效率和准确度,并且能够对传感器进行保护,避免外物对传感器造成破坏的无砟轨道检测工具。

7.本实用新型的一种无砟轨道检测工具,包括车载平台的外壳、若干组传感器、通孔、移动杆、楔形块、遮挡组件、遮挡板、连接杆、同步组件、楔形侧板、同步板和复位弹簧,所述外壳底端排列连通设置有若干组通孔,并且各组所述通孔与各组传感器一一对应,所述外壳内横向安装有移动杆,所述移动杆两端对称固定安装有两组楔形块,两组所述楔形块之间固定安装有遮挡组件,所述遮挡组件底端与外壳内部底端贴紧,所述遮挡组件包括遮挡板和连接杆,所述遮挡组件上排列设置有若干组遮挡板,所述遮挡板与通孔相互对应,各组所述遮挡板之间均通过连接杆相互连接;所述同步组件横向固定安装在外壳内部,所述同步组件包括两组楔形侧板和同步板,两组所述楔形侧板分别与两组楔形块楔形配合,两组所述楔形侧板之间一体成型的同步板,各组所述传感器均匀排列固定安装在同步板底端,所述同步板底端固定安装有复位弹簧,并且所述复位弹簧底端与外壳内部底端紧固连接。

8.本实用新型的一种无砟轨道检测工具,所述外壳两侧端对称设置有两组直槽口,所述移动杆滑动插装在直槽口中。

9.本实用新型的一种无砟轨道检测工具,还包括直动气缸和驱动杆,所述直动气缸固定安装在外壳底端,所述驱动杆穿过直槽口与移动杆两端紧固连接,并且所述驱动杆两

端搭接在直槽口上,所述直动气缸输出端与驱动杆紧固连接。

10.本实用新型的一种无砟轨道检测工具,所述遮挡板包括边框和遮挡片,所述边框内部设置为空槽,所述边框内部一体成型有用于遮挡通孔的遮挡片。

11.本实用新型的一种无砟轨道检测工具,还包括螺筒,所述复位弹簧沿同步板长度方向排列设置有若干组,并且相邻两组的复位弹簧之间间距相等,所述外壳内部底端排列设置有若干组螺筒,各组所述复位弹簧底端均固定安装在各组螺筒中。

12.本实用新型的一种无砟轨道检测工具,还包括止挡条和横杆,所述楔形块底端固定安装有止挡条,所述止挡条上固定安装有横杆,所述横杆与遮挡组件紧固连接。

13.与现有技术相比本实用新型的有益效果为:

14.通过在外壳内部设置多个传感器,同时传感器安装在车载平台的外壳内,通过车载平台的移动带动多个传感器在轨道板的横向上移动检测,结构简单,提高了检测效率和准确度;通过将各组传感器安装在同步组件上,同时同步组件与楔形块楔形配合,使遮挡组件在外壳内部底端移动,进而在通孔上方平移,同步组件在楔形运动时带动传感器下移并从对应的通孔中露出,此时处于检测状态,在不使用传感器检测时,卸去施加在移动杆上的推力,在复位弹簧的作用下使同步组件带动传感器复位,使传感器收纳在外壳内部,对传感器进行保护,避免外物对传感器造成破坏。

附图说明

15.下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

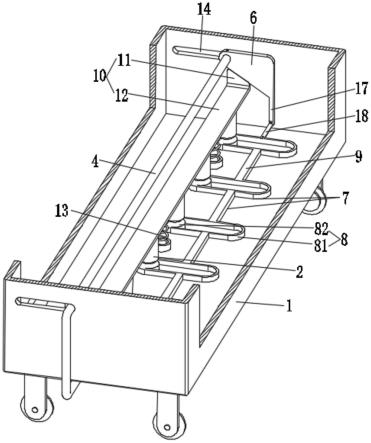

16.图1是本实用新型的外壳内部结构示意图;

17.图2为本实用新型的外壳底部结构示意图;

18.图3为本实用新型的整体结构示意图;

19.附图中标记:1、外壳;2、传感器;3、通孔;4、移动杆;5、直动气缸;6、楔形块;7、遮挡组件;8、遮挡板;81、边框;82、遮挡片;9、连接杆;10、同步组件;11、楔形侧板;12、同步板; 13、复位弹簧;14、直槽口;15、驱动杆;16、螺筒;17、止挡条; 18、横杆。

具体实施方式

20.下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。

21.如图1至图3所示,本实用新型的一种无砟轨道检测工具,包括车载平台的外壳1、若干组传感器2、通孔3、移动杆4、楔形块6、遮挡组件7、遮挡板8、连接杆9、同步组件10、楔形侧板11、同步板12和复位弹簧13,外壳1底端排列连通设置有若干组通孔3,并且各组通孔3与各组传感器2一一对应,外壳1内横向安装有移动杆4,移动杆4两端对称固定安装有两组楔形块6,两组楔形块6之间固定安装有遮挡组件7,遮挡组件7底端与外壳1内部底端贴紧,遮挡组件7包括遮挡板8 和连接杆9,遮挡组件7上排列设置有若干组遮挡板8,遮挡板8与通孔 3相互对应,各组遮挡板8之间均通过连接杆9相互连接;同步组件10 横向固定安装在外壳1内部,同步组件10包括两组楔形侧板11和同步板12,两组楔形侧板11分别与两组楔形块6楔形配合,两组楔形侧板 11之间一体成型的同步板12,各组传感器2均匀排列固定安装在同步板12底端,同步板12底端固定安装有复位弹簧13,并且复位弹簧13 底端与外壳1内部

底端紧固连接;通过在外壳1内部设置多个传感器2,同时传感器2安装在车载平台的外壳1内,通过车载平台的移动带动多个传感器2在轨道板的横向上移动检测,结构简单,提高了检测效率和准确度;通过将各组传感器2安装在同步组件10上,同时同步组件 10与楔形块6楔形配合,使遮挡组件7在外壳1内部底端移动,进而在通孔3上方平移,同步组件10在楔形运动时带动传感器2下移并从对应的通孔3中露出,此时处于检测状态,在不使用传感器2检测时,卸去施加在移动杆4上的推力,在复位弹簧13的作用下使同步组件10带动传感器2复位,使传感器2收纳在外壳1内部,对传感器2进行保护,避免外物对传感器2造成破坏。

22.作为上述实施例的优选,外壳1两侧端对称设置有两组直槽口14,移动杆4滑动插装在直槽口14中。

23.作为上述实施例的优选,还包括直动气缸5和驱动杆15,直动气缸5固定安装在外壳1底端,驱动杆15穿过直槽口14与移动杆4两端紧固连接,并且驱动杆15两端搭接在直槽口14上,直动气缸5输出端与驱动杆15紧固连接;启动直动气缸5,通过直动气缸5输出端直线带动驱动杆15移动,进而带动移动杆4移动,对本装置进行驱动,通过将驱动杆15两端搭接在直槽口14上,使驱动杆15具有向上的支撑力,减小直动气缸5的纵向压力,避免直动气缸5长时间使用导致直动气缸5 的输出轴弯曲,提高使用稳定性。

24.作为上述实施例的优选,遮挡板8包括边框81和遮挡片82,边框 81内部设置为空槽,边框81内部一体成型有用于遮挡通孔3的遮挡片 82;当遮挡片82位于通孔3正上方时,此时通孔3被遮挡片82遮住,起密封效果,使外壳1内部与外界隔绝,对各组传感器2进行保护,当遮挡片82从通孔3上移除时,通孔3露出,与便于传感器2穿出。

25.作为上述实施例的优选,还包括螺筒16,复位弹簧13沿同步板12 长度方向排列设置有若干组,并且相邻两组的复位弹簧13之间间距相等,外壳1内部底端排列设置有若干组螺筒16,各组复位弹簧13底端均固定安装在各组螺筒16中;通过排列设置若干组复位弹簧13,在驱动力撤走后,通过各组复位弹簧13的弹力,使同步组件10自动复位,进而使传感器2自动收缩进外壳1中。

26.作为上述实施例的优选,还包括止挡条17和横杆18,楔形块6底端固定安装有止挡条17,止挡条17上固定安装有横杆18,横杆18与遮挡组件7紧固连接;通过止挡条17与横杆18连接遮挡组件7,实现楔形块6与遮挡组件7的联动。

27.本实用新型的一种无砟轨道检测工具,其在工作时,在直动气缸 5的驱动作用下,通过驱动杆15带动移动杆4向前移动,此时移动杆4 带动楔形块6向前移动,楔形块6与同步组件10的楔形侧板11发生楔形滑动,楔形块6向下压楔形侧板11使得同步板12向下移动,进而带动传感器2穿过通孔3外露,同时压缩复位弹簧13产生恢复力,在向下的压力撤走后,同步组件10在复位弹簧13恢复力的作用下自动复位;在上述过程中,楔形块6的止挡条17通过横杆18联动遮挡组件7,使得遮挡板8的遮挡片82向前远离通孔3方向移动,此时通孔3处于暴露状,在遮挡片82远离后,传感器2恰好向下穿过通孔3露出,以便检测,通过在外壳1内部设置多个传感器2,同时传感器2安装在车载平台的外壳1内,通过车载平台的移动带动多个传感器2在轨道板的横向上检测,结构简单,提高了检测效率和准确度;同时将传感器2安装在同步组件10上,同步组件10通过楔形配合使得遮挡组件7从通孔3处移除,同步组件10在楔形运动时带动传感器2下移并从对应的通孔3内外露,此时处于检测状态,不使用时,回移同步组件10和遮挡组件7收纳传感模块,对传感器2实现内部保护即可。

28.本实用新型的一种无砟轨道检测工具,其安装方式、连接方式或设置方式均为常见机械方式,只要能够达成其有益效果的均可进行实施。

29.以上仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1