一种高速动车组多功能低阻力轻量一体化包覆结构的制作方法

本发明属于轨道车辆,涉及列车转向架区域包覆结构,具体涉及一种高速动车组多功能低阻力轻量一体化包覆结构。

背景技术:

1、开展高速动车组轻量化、低阻力设计已成必然趋势。高速动车组作为一个复杂的耦合大系统,其轻量化、低阻力设计必须从系统工程的角度出发,综合考虑车体刚度、强度、模态等性能指标以及车体流固耦合关系的影响。列车底部作为高速动车组的重要组成部分,针对该区域的优化提升一直以来都是研究的热点。特别是转向架区域,转向架及轮对作为列车走行部位,肩负着牵引、驱动、承重、转向、制动等重要功能,其运用工况复杂恶劣,服役状态直接影响列车的运行安全,对运行安全的影响较大,因此该部位的轻量化、低阻力设计仍面临诸多难点。目前,列车转向架区域大多为敞开式或局部包覆形式,局部包覆结构多采用铝型材拼焊而成,主要用于车下设备防护和实现美观的效果,同等情况下重量较大,且无底部包覆结构,减阻效果可忽略不计。

技术实现思路

1、本发明结合空气动力学、结构可靠性及检修运维便利性,提供了一种高速动车组多功能、低阻力、轻量化一体式包覆结构,该结构整体采用高强度、高刚度、轻量化碳纤维复合材料,充分发挥复合材料优势,开展集成式结构设计,满足结构强度的同时降低重量,达到轻量化的目的,有效提高整车空气动力学性能,降低整车运行阻力,同时满足转向架区域的检修运维需要,适用于多种检修运维场景。

2、为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:

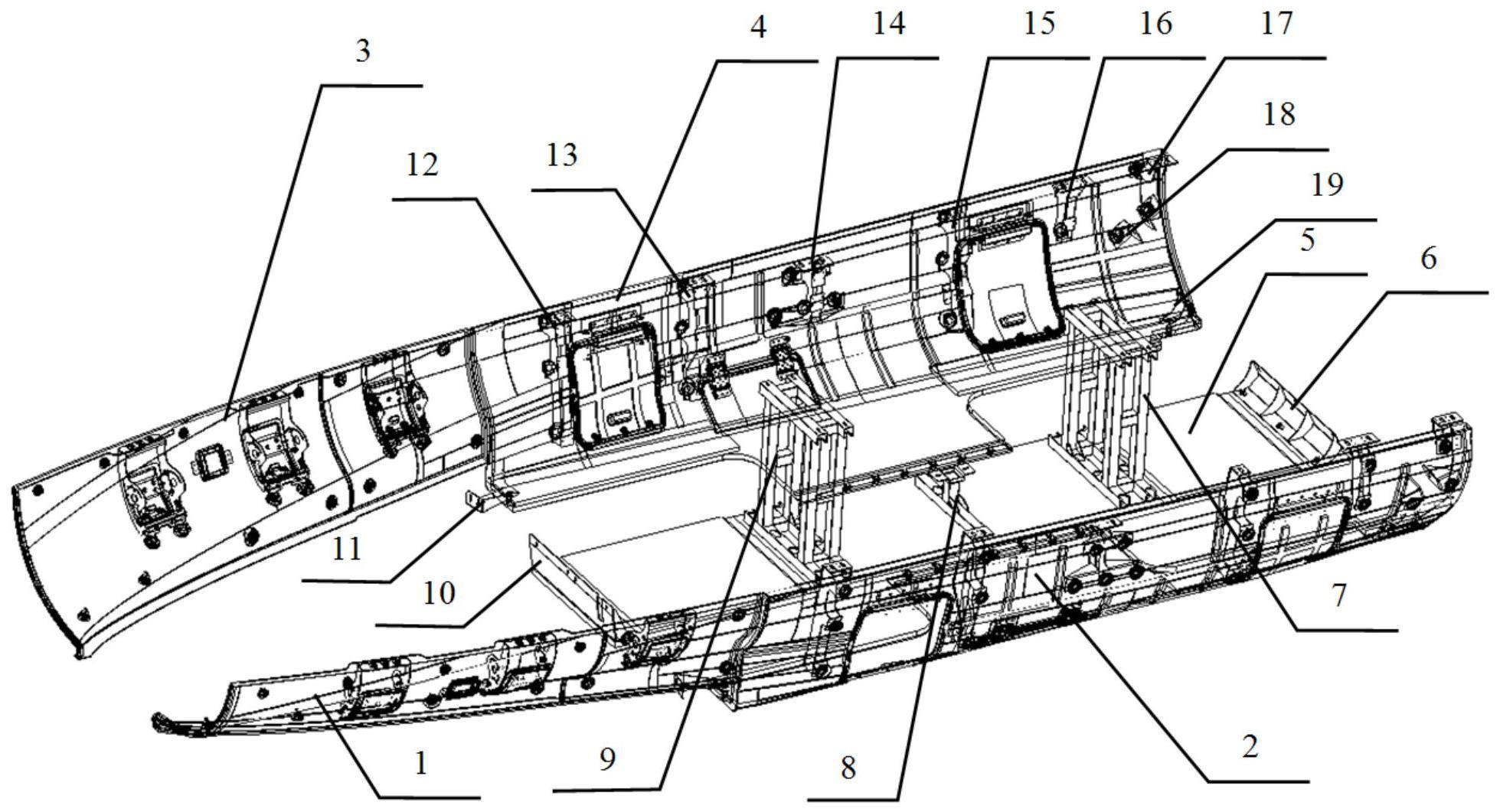

3、一种高速动车组多功能低阻力轻量一体化包覆结构,包括第一侧部包覆结构、第二侧部包覆结构、第三侧部包覆结构、第四侧部包覆结构、底部包覆结构;其中,所述第一侧部包覆结构与第三侧部包覆结构沿车体纵向中心对称布置,第二侧部包覆结构与第四侧部包覆结构沿车体纵向中心对称布置,第一侧部包覆结构与第二侧部包覆结构对接,两者分别通过安装点与车体连接,所述第二侧部包覆结构、第四侧部包覆结构分别通过侧部包覆安装座与车体连接;

4、所述第四侧部包覆结构的下端设有下第二翻边,下第二翻边的两端设有第一伸出部、第二伸出部,中间设有第三伸出部,所述第三伸出部与底部包覆结构接触的一端设有底部安装结构托装部;所述第三伸出部的宽度大于第一伸出部、第二伸出部,使底部包覆结构与第一伸出部、第二伸出部预留出避让转向架轮对的缺口;

5、所述底部包覆结构通过第一底部包覆端部安装座、第一底部包覆中部安装座、第三底部包覆中部安装座、第二底部包覆端部安装座与车体,通过第二底部包覆中部安装座与转向架连接;

6、所述第一底部包覆端部安装座、第二底部包覆端部安装座为半包围结构,上、下两端分别与车体、底部包覆结构的安装点相连,所述第一底部包覆中部安装座、第三底部包覆中部安装座通过螺栓与车体及底部包覆结构相连,第一底部包覆中部安装座、第三底部包覆中部安装座的上部与车体底架间设置减震器,所述第二底部包覆中部安装座通过螺栓连接转向架牵引梁压板以及底部包覆结构。

7、作为本发明的优选,所述第一侧部包覆结构、第二侧部包覆结构、第三侧部包覆结构、第四侧部包覆结构、底部包覆结构的主体材料采用碳纤维复合材料,第一至第三底部包覆中部安装座主体由中空铝合金型材拼焊而成,应力集中点设补强板,第一底部包覆端部安装座、第二底部包覆端部安装座主体采用铝合金材料。

8、作为本发明的优选,所述第三侧部包覆结构的上、下两端均设有第一翻边,内侧设有多个第一侧部包覆结构安装点,通过第一侧部包覆结构安装点与车体连接;所述第三侧部包覆结构远离第四侧部包覆结构的一端设置密封橡胶条,所述密封橡胶条通过螺钉与第三侧部包覆结构紧固连接;所述第三侧部包覆结构上还设有四处检查开口,四处检查开口有三个检查开口处安装检查门,另一个检查开口处安装检查窗。

9、作为本发明的优选,所述第四侧部包覆结构的上、下两端分别设有上第二翻边、下第二翻边,所述下第二翻边上的第一伸出部、第二伸出部局部加厚,第一伸出部、第二伸出部、第三伸出部整体预埋第一碳纤维波纹板;所述第四侧部包覆结构上还设有检修口,所述检修口处安装转向架区域检修门;所述第四侧部包覆结构的内侧设置多个第二侧部包覆结构安装点,通过第二侧部包覆结构安装点与侧部包覆安装座连接;所述第四侧部包覆结构上设有避让口,所述避让口处安装抗扭杆座避让门,用于列车运行时转向架各工况的避让;在第四侧部包覆结构的应力集中部位设有与整体结构一体成型的泡沫加强筋。

10、作为本发明的优选,所述底部包覆结构的左端部、右端部局部加厚,四周预埋铝合金框架,内部预埋第二碳纤维波纹板,所述铝合金框架的两侧设有底部包覆结构与侧部包覆结构安装部,底部包覆结构与侧部包覆结构安装部搭接在第二侧部包覆结构、第四侧部包覆结构的底部安装结构托装部上,通过螺栓紧固;所述底部包覆结构的两端设置第一底部包覆端部安装座、第二底部包覆端部安装座,中间设置第一底部包覆中部安装座、第二底部包覆中部安装座、第三底部包覆中部安装座;所述底部包覆结构在第一底部包覆中部安装座、第二底部包覆中部安装座、第三底部包覆中部安装座所在安装点处预埋第三碳纤维波纹板。

11、作为本发明的优选,所述第一底部包覆中部安装座与第三底部包覆中部安装座结构相同,包括双排h型支架、上铝型材支架、下铝型材支架、不锈钢板;其中,所述双排h型支架的上端与上铝型材支架固连,下端与下铝型材支架固连,所述不锈钢板通过第五螺栓安装在上铝型材支架上,且靠近上铝型材支架的两端设置,不锈钢板上在预安减震器的位置开设减震器安装孔,所述上铝型材支架在与不锈钢板的安装孔相对的位置设置凹槽,减震器的底部穿过不锈钢板的安装孔设置在上铝型材支架的凹槽内,并通过第六螺栓与不锈钢板相连接,减震器与上铝型材支架间设平整不锈钢板,所述减震器与车体间设垫片。

12、作为本发明的进一步优选,所述第三侧部包覆结构上的检查门及检查窗与第三侧部包覆结构采用螺栓紧固连接,并设有蝶形锁紧垫圈、开口销,检查门为内藏滑道上翻式检查门,检查窗为内嵌式透明尼龙面板可拆卸式检查窗。

13、作为本发明的进一步优选,转向架区域检修门采用碳纤维和泡沫加强筋一体成型,上部采用不锈钢可拆卸铰链与第四侧部包覆结构连接,下部采用压紧转舌锁连接,并设有安全防脱绳。

14、作为本发明的进一步优选,所述第四侧部包覆结构上设置九个侧部包覆安装座,九个所述的侧部包覆安装座与第二侧部包覆结构安装点、车体均通过螺栓紧固连接,且侧部包覆安装座上部与车体间预留调整量,九个侧部包覆安装座中的第一侧部包覆安装座靠近车体前端结构,设置安装点1处,所述第二侧部包覆安装座靠近第一检修门,沿侧部包覆纵向设置安装点3处,所述第三侧部包覆安装座布置于第一检修门与抗扭杆座避让门之间,沿侧部包覆纵向设置安装点3处,所述第四侧部包覆安装座布置于列车转向架枕梁处,均匀设置安装点5处,所述第五侧部包覆安装座靠近第二检修门,沿侧部包覆纵向设置安装点3处,所述第六侧部包覆安装座靠近第二检修门,沿侧部包覆纵向设置安装点2处,所述第七侧部包覆安装座靠近侧部包覆端部,沿侧部包覆纵向设置安装点2处,所述第八侧部包覆安装座靠近车体斜隔墙处,设置安装点2处,所述第九侧部包覆安装座靠近包覆结构伸出部端部,设置安装点1处。

15、作为本发明的优选,所述第二侧部包覆结构安装点与第一侧部包覆结构安装点的结构相同,均包括固定环、大螺母,所述固定环与侧部包覆结构主体之间为粘接结构,所述大螺母与固定环之间为螺纹连接。

16、本发明的优点和有益效果:

17、(1)本发明的高速动车组多功能低阻力轻量一体化包覆结构的应用,实现了高速动车组的轻量化设计,并可有效降低车辆运行气动阻力,且兼顾转向架各种运用及检修工况的要求,实现了车辆运行提速降噪及减阻节能效果,同时科学设计与车体大部件间的接口,采用稳固的连接结构并合理配置缓冲元件以改善车辆的振动水平,提高车辆的运行稳定性和乘坐舒适性。

18、(2)本发明结构特殊之处在于转向架区域裙板采用全包覆结构,充分利用复合材料优势开展集成式设计,整体以轻量化设计为基础,外形设计满足空气动力学要求,并综合考虑不同工况运行时转向架区域包覆结构的空气流场性能以及转向架检修运维场景,兼具多场景多功能应用的同时降低整车阻力。

19、(3)本发明的高速动车组多功能低阻力轻量一体化包覆结构,整体使用高强度、高刚度轻量化碳纤维复合材料,第二侧部包覆结构以及第四侧部包覆结构集成部分底部包覆结构,通过其伸出部托装底部包覆结构,保证整体结构的安全稳定性,另采用局部加厚、预设泡沫加强筋以及预埋骨架结构,最大程度降低重量的同时保证结构稳定,主体结构强度及疲劳满足车辆强度en 12663p-ii级要求。

20、(4)本发明各大部件与车体及转向架连接接口为全新设计,根据强度、振动及模态合理设置弹性及刚性吊装结构,提高车辆运行稳定性与乘坐舒适性;另结合车辆运用检修情况设计裙板分缝并预设检查门与检修开口,旨在便于拆装运维及日常检修,满足日常检修运维需求,保证了车辆全寿命周期内的稳定性。

21、(5)本发明全包覆结构采用碳纤维复合材料,真空灌注工艺一体成型,采用局部加强及预埋骨架等措施,符合结构强度的同时降低重量,满足车辆轻量化要求,有效改善空气动力学性能,降低整车阻力,适于车辆运行与检修多场景应用,为车体的轻量化设计及车辆减阻提速做出贡献。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!