一种动力车底架用垂向限位吸能装置及动力车的制作方法

本申请涉及动力车吸能,特别涉及一种动力车底架用垂向限位吸能装置及动力车。

背景技术:

1、目前动力集中动车组动力车底架与转向架之间有一定的设计间隙,在极限工况下当间隙小于一定距离后,两者可能会发生碰撞的情况,所以通常会在底架上设置车体垂向止挡,以便保护底架在碰撞过程中受损伤。

2、但是,目前的方法属于刚性碰撞,碰撞的能量全部由车体垂向止挡、底架和转向架钢结构承担,由于底架结果相对较弱,碰撞中如果能量过大可能会损伤底架结构,同时对底架的内部损伤也无法进行快速判定。

3、基于此,急需一种动力车底架用垂向限位吸能装置及动力车的技术方案以解决上述问题。

技术实现思路

1、为了对披露的实施例的一些方面有基本的理解,下面给出了简单的概括。所述概括不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围,而是作为后面的详细说明的序言。

2、针对现有技术的不足,本公开实施例提供一种动力车底架用垂向限位吸能装置及动力车,以解决动力车底架和转向架之间的限位吸能问题。

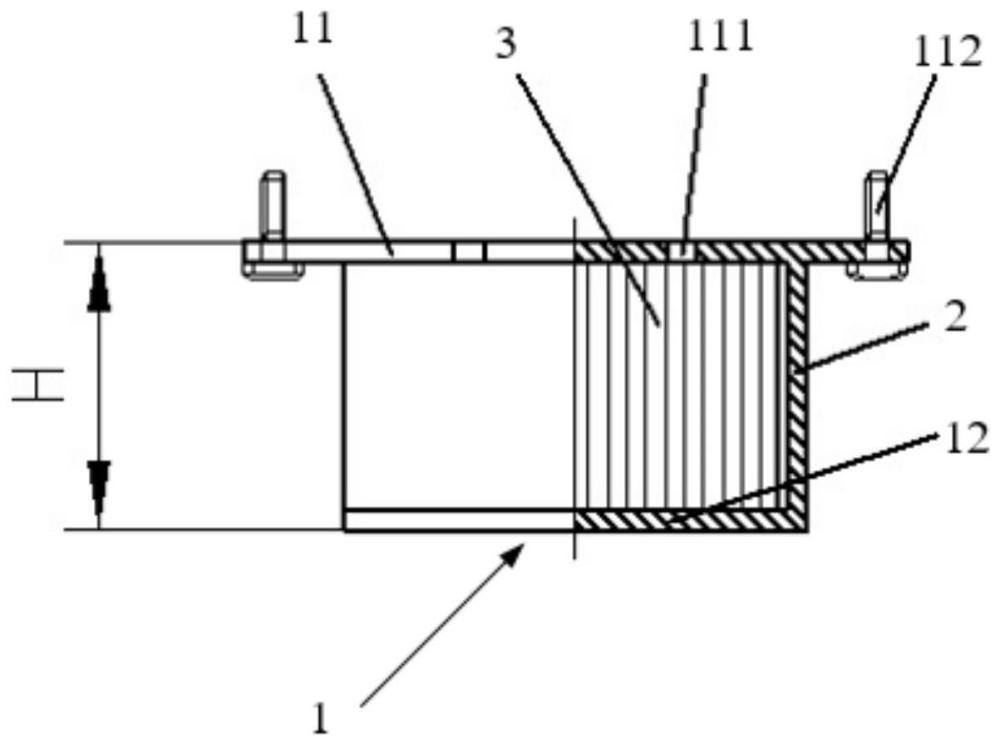

3、本公开实施例提供一种动力车底架用垂向限位吸能装置。所述动力车底架用垂向限位吸能装置包括:固定板、第一限位吸能装置和第二限位吸能装置。所述第一限位吸能装置设置于所述固定板上,用于对所述固定板受到的垂向冲击进行限位和吸能;所述第二限位吸能装置设置于所述固定板的内部、位于所述第一限位吸能装置的内侧,用于对所述固定板受到垂向冲击时进行限位和吸能,第一限位吸能装置和第二限位吸能装置同时变形并吸能。

4、在上述动力车底架用垂向限位吸能装置的优选技术方案中,所述固定板包括:底板和封板,其中,所述第一限位吸能装置和所述第二限位吸能装置沿垂向设置于所述底板和所述封板之间。

5、在上述动力车底架用垂向限位吸能装置的优选技术方案中,所述第一限位吸能装置为吸能压溃管,所述吸能压溃管为薄壁结构以通过压缩变形为波纹结构来吸收能量。

6、在上述动力车底架用垂向限位吸能装置的优选技术方案中,所述吸能压溃管沿所述封板的边缘周向设置于所述底板和所述封板之间,且所述吸能压溃管采用碳钢或者不锈钢。

7、在上述动力车底架用垂向限位吸能装置的优选技术方案中,所述第二限位吸能装置为蜂窝吸能单元,所述蜂窝吸能单元为蜂窝状结构,以通过压缩后的塑性变形来吸收能量,其中,所述蜂窝吸能单元的截面为六角形、三角形或者圆形阵列结构。

8、在上述动力车底架用垂向限位吸能装置的优选技术方案中,所述底板上设置有排气孔,用于在所述动力车底架用垂向限位吸能装置压缩变形时将内部的气体排出。

9、在上述动力车底架用垂向限位吸能装置的优选技术方案中,所述蜂窝吸能单元位于所述吸能压溃管的内侧,且所述蜂窝吸能单元采用碳钢、不锈钢、铝合金或纤维复合材料。

10、在上述动力车底架用垂向限位吸能装置的优选技术方案中,所述吸能压溃管和所述蜂窝吸能单元之间具有间隙以提供变形空间,所述吸能压溃管和所述蜂窝吸能单元能够根据其预设置的部件的结构和所在空间来设计尺寸和外形。

11、本公开实施例还提供一种动力车。所述动力车包括底架、转向架和前述的动力车底架用垂向限位吸能装置。所述转向架上设置有限位块;其中,垂向限位吸能装置通过底板上的安装孔安装于所述底架上,所述封板正对所述限位块。

12、在上述动力车的优选技术方案中,若所述限位块与垂向限位吸能装置碰撞,吸能压溃管和蜂窝吸能单元在所述封板上受到的冲击力小于等于f1时起限位作用;吸能压溃管和蜂窝吸能单元在所述封板上受到的冲击力大于f1且小于等于f2时发生塑性变形并同时吸能;若垂向限位吸能装置碰撞后吸能全部用完,垂向限位吸能装置在所述封板上受到的冲击力大于f2时检测底架是否损伤;其中,f1为吸能触发值,f2为耐受压力峰值。

13、本公开实施例提供的动力车底架用垂向限位吸能装置及动力车,可以实现以下技术效果:

14、通过设置第一限位吸能装置和第二限位吸能装置,以通过二者的变形吸能保护底架结构。还可以通过变形情况对底架的内部损伤情况进行初步判定,吸能行程是否用完来判定是否完成全部吸能。

15、垂向限位吸能装置采用可拆卸的方式连接到底架上,损坏的底架垂向限位吸能装置可以进行快速更换,尽量降低动力车的维修时间。垂向限位吸能装置同时具有限位和吸能功能,可以根据空间位置等因素,灵活设计其外形和尺寸。

16、采用吸能压溃管和蜂窝吸能单元内外两个吸能零件,使吸能和变形过程更加稳定可控。

17、以上的总体描述和下文中的描述仅是示例性和解释性的,不用于限制本申请。

技术特征:

1.一种动力车底架用垂向限位吸能装置,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的动力车底架用垂向限位吸能装置,其特征在于,所述固定板包括:底板和封板,其中,所述第一限位吸能装置和所述第二限位吸能装置沿垂向设置于所述底板和所述封板之间。

3.根据权利要求2所述的动力车底架用垂向限位吸能装置,其特征在于,所述第一限位吸能装置为吸能压溃管,所述吸能压溃管为薄壁结构,通过压缩变形为波纹结构来吸收能量。

4.根据权利要求3所述的动力车底架用垂向限位吸能装置,其特征在于,所述吸能压溃管沿所述封板的边缘周向设置于所述底板和所述封板之间,且所述吸能压溃管采用碳钢或者不锈钢。

5.根据权利要求4所述的动力车底架用垂向限位吸能装置,其特征在于,所述第二限位吸能装置为蜂窝吸能单元,所述蜂窝吸能单元为蜂窝状结构,以通过压缩后的塑性变形来吸收能量,其中,所述蜂窝吸能单元的截面为六角形、三角形或者圆形阵列结构。

6.根据权利要求5所述的动力车底架用垂向限位吸能装置,其特征在于,所述底板上设置有排气孔,用于在所述垂向限位吸能装置压缩变形时将内部的气体排出。

7.根据权利要求6所述的动力车底架用垂向限位吸能装置,其特征在于,所述蜂窝吸能单元位于所述吸能压溃管的内侧,且所述蜂窝吸能单元采用碳钢、不锈钢、铝合金或纤维复合材料。

8.根据权利要求7所述的动力车底架用垂向限位吸能装置,其特征在于,

9.一种动力车,其特征在于,包括:

10.根据权利要求9所述的动力车,其特征在于,

技术总结

本发明涉及动力车吸能技术领域,公开一种动力车底架用垂向限位吸能装置及动力车。该动力车底架用垂向限位吸能装置及动力车包括:固定板、第一限位吸能装置和第二限位吸能装置。所述第一限位吸能装置设置于所述固定板上,用于对所述固定板受到的冲击进行限位和吸能;所述第二限位吸能装置设置于所述固定板上、位于所述第一限位吸能装置的内部,用于对所述固定板受到的冲击进行进一步的限位和吸能。该动力车底架用垂向限位吸能装置解决了动力车底架和转向架之间的限位吸能问题,且更换方便,能更好的保护底架。

技术研发人员:杨帆,项盼,闫禹,桂安富,于德壮,贾成宏,李颖,何凡,刘佳宇,王盛东

受保护的技术使用者:中车大连机车车辆有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/3/21

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!