转向结构的制作方法

1.本发明涉及一种转向结构。

背景技术:

2.已知一种转向结构,其具有通过配置在车厢外的接头部连结的转向轴和覆盖接头部的接头罩。在这种转向结构中,具有这样的结构:沿长度方向分割接头罩,设置从各分割体的外周突出的多个安装部件,将这些安装部件通过螺栓固定在车体面板及车架上(例如专利文献1)。

3.在该专利文献1中,在接头罩与转向轴之间存在会使水等异物从室内侧进入的间隙,将从该间隙进入的水等通过设置在接头罩内的异物阻止部件而向外部排出。

4.现有技术文献

5.专利文献1:日本特开2016-175577号公报

技术实现要素:

6.发明所要解决的课题

7.现有的接头罩形成为直径比接头部大的圆筒形状,接头罩没有被固定在接头部上。因此,在接头罩与接头部的下部(相当于轭下部)之间形成间隙,当车辆在水洼中行驶时,水等有可能从该间隙浸入到内部。

8.另外,由于接头部具有接头构造,所以外形形状比形成为圆筒形状的转向轴复杂,由此也导致在现有的接头罩中难以防止水等从路面侧浸入。

9.因此,本发明的目的在于提供一种有利于防止水等的浸入的转向结构。

10.用于解决课题的手段

11.为了实现上述目的,提供一种转向结构,其具备:转向轴,其配置在车厢外,与接头部连结;和接头罩,其覆盖所述接头部,其特征在于,所述接头罩具备:第一固定部,其以覆盖所述转向轴的外周面的状态固定于所述转向轴;第二固定部,其以覆盖所述接头部的外周面的状态固定于所述接头部;以及接头覆盖部,其在所述第一固定部与所述第二固定部之间延伸。

12.在上述结构中可以是,所述接头罩具备:第一罩部件,其通过所述第一固定部而固定于所述转向轴;以及第二罩部件,其通过所述第二固定部而固定于所述接头部,所述第一罩部件的靠所述接头部侧的端部与所述第二罩部件的靠所述转向轴侧的端部重叠。

13.另外,在上述结构中也可以是,在所述第一罩部件和所述第二罩部件中的配置于内侧的罩部件上,设有连通该接头罩的内外的连通孔。在该情况下,可以是,所述连通孔从与所述接头罩的内部连通的连通位置朝向所述转向轴的相反侧延伸,延伸端的部位露出到没有被所述第一罩部件和所述第二罩部件中的配置于外侧的罩部件覆盖的区域,并与所述接头罩的外部连通。

14.另外,在上述结构中也可以是,在所述第一罩部件和所述第二罩部件中的配置于

外侧的罩部件上设置有缝隙。另外,在上述结构中也可以是,所述第一固定部和所述第二固定部通过彼此不同的固定部件而分别被固定在所述转向轴和所述接头部上,所述第二固定部及固定该第二固定部的所述固定部件的直径大于所述转向轴的直径。

15.发明效果

16.根据本发明,能够提供一种有利于防止水等浸入的转向结构。

17.另外,在配置于内侧的罩部件上设置连通该接头罩的内外的连通孔,该连通孔从与接头罩的内部连通的连通位置起朝向转向轴的相反侧延伸,延伸端的部位露出到未被配置于外侧的罩部件覆盖的区域,并与上述接头罩的外部连通,由此容易兼顾排水性和浸水的防止。

附图说明

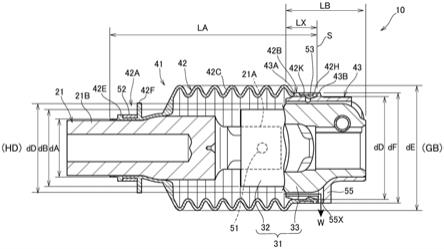

18.图1是表示应用了本发明的转向结构的转向装置的一部分的图。

19.图2是将接头罩与周边结构一起示出的剖视图。

20.图3是接头罩的分解立体图。

21.图4是表示第二罩部件的立体图。

22.图5是在将第一罩部件和第二罩部件组合的状态下将下侧缝隙侧与周边结构一起示出的图。

23.标号说明

24.10:转向装置;

25.21:转向轴;

26.21a:接头侧端部;

27.21b:转向轴主体;

28.31:接头部;

29.32:第一接头部;

30.33:第二接头部;

31.41:接头罩;

32.42:第一罩部件;

33.42a:第一罩部件的转向轴侧的端部(第一固定部);42b:第一罩部件的接头侧的端部(第二固定部);

34.42c:中间罩部(接头覆盖部);

35.42e、42f、42g、42h:突起部;

36.42s:第一罩部件的缝隙;

37.43:第二罩部件;

38.43a:第二罩部件的端部;

39.43b:凸缘部;

40.52、53:带;

41.55、56:第二罩部件的缝隙(连通孔);

42.k:空气孔;

43.s:分割位置;

44.w:排放路径;

45.hd:方向盘侧;

46.gb:变速箱侧。

具体实施方式

47.以下,参照附图,对本发明的实施方式进行说明。

48.图1是表示应用了本发明的转向结构的转向装置的一部分的图。

49.该转向装置10是在汽车等车辆中采用的装置,具有:传递方向盘(也称为转向盘)的旋转的转向轴21;接头部31,其将转向轴21的旋转传递到变速箱(也称为转向变速箱);以及覆盖接头部31的接头罩41。在图1及后述的各图中,标号hd表示方向盘侧,标号gb表示变速箱侧。

50.另外,由于方向盘配置在车厢内,变速箱配置在构成转向轮的左右前轮之间,因此,包含转向轴21的转向装置10被配置于车厢外,从方向盘向斜下方延伸至变速箱。因此,方向盘相当于转向装置10的斜上方,变速箱相当于转向装置10的斜下方。

51.转向轴21在能够以一条直线连结方向盘和接头部31的情况下由形成为一根,另一方面,在难以以一条直线进行连结的情况下该转向轴21被适当地分割。在被分割的情况下,图1等所示的转向轴21的部位相当于与接头部31连接的中间转向轴。

52.图2是将连接罩41与周边结构一起示出的剖视图。

53.作为万向节之一的万向接头被应用于本结构的接头部31。如图2所示,转向轴21的接头部31侧的端部21a(以下表述为“接头侧端部21a”)形成为大致u字状的第一轭,接头部31形成为经由十字状的连结部件51而与第一轭连结的大致u字状的第二轭。因此,接头部31成为靠近路面的下方侧的轭。

54.在以下的说明中,将转向轴21中除了接头侧端部21a以外的部位表述为“转向轴主体21b”。另外,关于接头部31,将与转向轴21的接头侧端部21a连结的部位表述为“第一接头部32”,将其他部分、即将接头部31中位于最下方的部分表述为“第二接头部33”。

55.由于接头部31具有接头构造,所以外形形状比大致圆筒形状转向轴21复杂,在本结构中,第一接头部32和第二接头部33的外形形状不同。

56.在该图2中,用值da表示转向轴主体21b的外径,用值db表示第一接头部32的外径,用值dc表示第二接头部33的外径。如图2所示,值da<值db<值dc。第二接头部33形成为外形形状变化的形状,第二接头部33的最大外径为值dc。

57.另外,接头部31的外形等也可以适当变更。另外,例示了将万向接头应用于接头部31的情况,但并不限定于此,也可以应用公知的其他万向节。

58.接头罩41由在该接头罩41的长度方向的中途位置(在外周面用标号s表示的分割位置)分开的第一罩部件42和第二罩部件43构成的两个部件构成。

59.第一罩部件42形成为具有图2中用值la表示的长度的大致圆筒的筒状体,转向轴21侧的端部42a(相当于方向盘侧的端部)的内径形成为与转向轴21的外径da大致相同。另外,接头部31侧的端部(相当于变速箱侧的端部)42b的内径dd形成为比第二接头部33的直径大。另外,第一罩部件42的端部42a、42b之间形成为具有比接头部31的直径大的内径的波纹状(波纹管状)的中间罩部42c。通过该中间罩部42c隔开间隙地覆盖第一罩部件42内的接

头部31。

60.第一罩部件42及第二罩部件43由epdm系橡胶海绵等具有挠性的材料形成,具有适当的伸缩性。特别是,由于第一罩部件42的中间罩部42c形成为波纹状,因此具有伸缩性及弯曲性,能够配合接头部31相对于转向轴21的摆动而变形。另外,中间罩部42c的外径de为接头罩41的最大直径,但也可以将第一罩部件42的端部42b的外径df设为最大直径。

61.第二罩部件43具有图2中用值lb表示的长度,形成为能够覆盖第二接头部33的外周面的筒状体。更具体而言,第二罩部件43具有沿着第二接头部33的外周面的形状,转向轴21侧的端部43a具有与第二接头部33的外径dc大致相同的内径,并且,形成为具有与第一罩部件42的接头部31侧的端部42b的内径dd大致相同的外径的形状。

62.因此,如该图2所示,能够使第二罩部件43的端部43a进入第一罩部件42的端部42b的内周侧。由此,第一罩部件42的端部42b和第二罩部件43的端部43a在与转向轴21的轴向垂直的方向上重叠。通过该重叠,能够抑制来自路面侧的水等从成为第一及第二罩部件42、43的边界的分割位置s浸入内部的情况。

63.另外,在第一罩部件42的端部42b的内周侧设置突起,该突起通过在固定时与第二接头部33的凸缘部43b抵接,由此能够进行第一罩部件42在轴向上的定位,且能够防止由于将第一罩部件42形成为波纹形状而引起的轴向上的偏移。

64.如该图2所示,在第二接头部33上一体地设置有作为从外周面突出的突起部发挥作用的凸缘部43b。通过第一罩部件42的端部42b与第二接头部33的凸缘部43b的抵接,第一罩部件42与第二罩部件43的重叠范围被限制在图2中值lx所示的范围。另外,从防止水等浸入及组装性的观点出发,只要将值lx设定为适当的值即可。

65.如图1及图2所示,第一罩部件42的靠转向轴21侧的端部42a通过金属制的带52而被缠紧固定在转向轴主体21b上。如图2所示,该带52在固定状态下成为这样的环状部件:具有在转向轴主体21b的外径da上加上第一罩部件42的厚度而得到的内径,由此,该带52作为将端部42a固定在转向轴21上的第一固定部件发挥作用,且能够抑制水顺着转向轴21浸入。由此,端部42a成为以覆盖转向轴21的外周面的状态固定于转向轴21的第一固定部。

66.另外,第一罩部件42的靠接头部31侧的端部42b通过金属制的带53缠紧固定在第二接头部33上。

67.如图2所示,带53是能够形成为具有与第一罩部件42的端部42b的内径df相等的外径的环状部件的部件,作为将端部42b固定于第二接头部33的第二固定部件发挥作用。由此,第一罩部件42的端部42b成为以覆盖第二接头部33的外周面的状态固定于接头部31的第二固定部。

68.如上所述,由于第二罩部件43的端部43a进入第一罩部件42的端部42b的内侧,因此通过单一的带53,端部42b、43a的双方被固定在接头部31上。因此,与将第一及第二罩部件42、43用各自的带固定在接头部31上的情况相比,能够减少部件数量,且能够有效地防止水等从第一及第二罩部件42、43之间浸入的情况。

69.另外,如图2所示,金属制的带53是能够形成为这样的环状部件的部件:具有转向轴21及接头部31中的最大直径(相当于第二接头部33的外径dc)与各罩部件42、43的厚度相加而得到的内径。

70.各带52、53可以使用相同长度的带部件,也可以使用不同长度的带部件,可以广泛

适用公知的带部件。另外,带52、53的材料不限于金属,可以是树脂等金属以外的材料,也可以是具有伸缩性的材料。总之,对于相当于各带52、53部件,可以广泛使用能够将第一罩部件42的端部42a、42b固定到转向轴21、第二接头部33各方的固定部件。

71.图3是接头罩41的分解立体图。如图3所示,在第一罩部件42的靠转向轴21侧的端部42a处,在该第一罩部件42的轴向上隔开间隔地设置有作为从外周面突出的突起部发挥作用的第二突起部42f。各突起部42f在周向上隔开间隔地设置。通过这些突起部42f,容易判断上述带52的安装位置,并且防止了带52的位置偏移,提高了组装性。另外,通过各突起部42e、42f容易将第一罩部件42插至转向轴主体21b。

72.在第一罩部件42的靠接头部31侧的端部42b设置有从外周面凹陷的环状的凹陷部42k。另外,在该凹陷部42k的轴向两侧设置有作为从外周面突出的突起部发挥作用的第一突起部42g。通过各突起部42g,容易判断上述带53的安装位置,并且防止了带52的位置偏移,提高了组装性。另外,利用各突起部42g容易将第二罩部件43插至第二接头部33。

73.图4的标号a及b是从不同侧示出第二罩部件43的立体图。如图3及图4所示,在第一罩部件42和第二罩部件43中的配置于内侧的第二罩部件43的端部43a,以规定的角度间隔(在本实施方式中为180

°

间隔)设置有缝隙55、56。通过这些缝隙55、56,第二罩部件43的端部43a容易扩大及缩小,第二罩部件43的装卸作业变得容易。

74.缝隙55作为连通第二罩部件43的内外的连通孔发挥作用。其中,缝隙55是在将第二罩部件43安装在第二接头部33上的情况下位于下方的缝隙。以下,在分别区别表述缝隙55、56的情况下,将缝隙55表述为“下侧缝隙55”,将缝隙56表述为“上侧缝隙56”。

75.图5是在将第一罩部件42和第二罩部件43组装的状态下将下侧缝隙55侧与周边结构一起示出的图。

76.下侧缝隙55形成为穿过第一罩部件42和第二罩部件43重叠的区域并延伸至不重叠的区域的缝隙形状。由此,下侧缝隙55的最深部的部位55x露出于接头罩41的外部空间。由此,下侧缝隙55能够作为在假设水等浸入接头罩41内时将该水等沿图2中标号w所示路径向外部排出的排放路径发挥作用。

77.换言之,下侧缝隙55从与接头罩41内连通的连通位置朝向转向轴21的相反侧延伸,延伸端的部位55x露出于未被第一罩部件42和第二罩部件43中的配置于外侧的罩部件42覆盖的区域而与接头罩41外连通。由此,如图5所示,形成了弯头型的排放路径。通过设为弯头型的排放路径,即使来自下方的水直接冲击而浸入排放路径,也难以浸水到接头罩41内,即使假设在接头罩41内发生了浸水,也容易排出到接头罩41外。

78.该下侧缝隙55设置成在转向角所处频率高的车辆直行状态(转向角大致为0

°

)时位于下侧,由此,水也难以浸入,即使有水浸入也成为容易排水的结构。该排放路径也作为避免接头罩41内成为负压的情况的呼吸路径发挥作用。

79.如图3所示,在第一罩部件42的端部42b也容易将该端部42b扩大及缩小,且为了提高紧固带52、53时的第一罩部件42和第二罩部件43的周向上的密合性,设有一个或多个缝隙42s。缝隙42s位于与上侧缝隙56不同的位置,但缝隙42s的至少任意一个也可以形成为与第二罩部件43的上侧缝隙56连通的缝隙。

80.在连结了第一罩部件42和第二罩部件43的情况下,通过缝隙42s及上侧缝隙56的彼此连通,能够形成使空气在接头罩41内外自由流通的空气孔(图2中用标号k表示)。通过

该空气孔k,能够避免内部成为负压的情况,在从下侧缝隙55排出水等时,容易使其顺畅排出。另外,通过车辆的姿态或离心力的作用等,也能够使接头罩41内的水等从下侧缝隙55及空气孔k双方排出。

81.如以上说明的那样,本实施方式的接头罩41具备:作为以覆盖转向轴21的外周面的状态固定在转向轴21上的第一固定部发挥作用的一个端部42a;以及作为以覆盖接头部31的外周面的状态固定在接头部31上的第二固定部发挥作用的另一端部42b。另外,接头罩41具有在端部42a、42b之间延伸的作为接头覆盖部发挥作用的中间罩部42c。

82.由此,通过接头罩41,能够防止水等从包括转向轴21侧及接头部31侧的外部浸入。因此,能够实现一种转向结构,其能够防止雨水等从车辆上方浸入,并且能够防止水等从车辆下方的路面侧浸入。

83.另外,接头罩41具备:第一罩部件42,其通过作为第一固定部发挥作用的端部42a而被固定于转向轴21;以及第二罩部件43,其借助于作为第二固定部发挥作用的另一端部42b而被固定于接头部31。而且,由于第一罩部件42的端部42b与第二罩部件43靠的转向轴21侧的端部43a重叠配置,因此容易防止水等从成为第一及第二罩部件42、43的边界的分割位置s浸入的情况。

84.在该结构的情况下,接头罩41被分割为固定在转向轴21上的第一罩部件42和被固定在接头部31上的第二罩部件43,因此,容易对应于外形形状比转向轴21复杂的接头部31来安装第二罩部件43。这样,能够容易地将接头罩41分别安装在转向轴21及接头部31上,容易提高接头罩41的组装性。

85.而且,在第一及第二罩部件42、43中的配置于内侧的第二罩部件43上,设置有作为连通接头罩41的内外的连通孔发挥作用的缝隙55。通过该缝隙55,能够避免接头罩41内成为负压的情况,并且容易排出接头罩41内的水等。另外,通过缝隙55,第二罩部件43容易变形,能够提高第二罩部件43的组装性。

86.另外,由于在配置于外侧的第一罩部件42上设置有缝隙42s,因此第一罩部件42容易因该缝隙42s而变形,能够提高第一罩部件42的组装性。

87.而且,第二罩部件43的缝隙55从与接头罩41内连通的连通位置朝向转向轴21的相反侧延伸,延伸端的部位55x露出于未被配置于第二罩部件43的外侧的第一罩部件42覆盖的区域而与接头罩41外连通,因此容易形成弯头型的排放路径。因此,即使来自下方的水浸入排水路径也难以浸入到接头罩41内,即使发生了浸水也容易排出到接头罩41外,容易兼顾排水性和浸水的防止。

88.另外,如图2所示,端部42a是将接头罩41固定至转向轴21侧的部位,端部42b是将接头罩41固定至接头部31侧的部位,该端部42a和端部42b通过作为彼此不同的固定部件的带52、53而被分别固定,因此容易适当地固定各个部位。

89.另外,由于作为固定至接头部31侧的部位的端部42b及固定端部42b的带53形成为直径比转向轴21大,因此能够与直径比转向轴21大的接头部31的部位(相当于第二接头部33)对应地固定接头罩41,容易防止水等浸入到与转向轴21连接的连结部位(相当于第一接头部32)。

90.在上述实施方式中,对将本发明应用于图1等所示转向装置10的情况进行了说明,但关于转向装置10的各部分的构造以及形状,也可以适当地变更。另外,接头罩41的各部分

的结构及形状也可以适当变更。

91.例如,在上述实施方式中,例示了第二罩部件43的端部43a位于第一罩部件42的端部42b的内侧的情况,但也可以使第一罩部件42的端部42b位于第二罩部件43的端部43a的内侧。此时,只要在位于内侧的端部42b设置缝隙55、56,在位于外侧的端部43a设置缝隙42s即可。

92.另外,在上述实施方式中,对将连接罩41在其长度方向上分割成两部分的情况进行了说明,但并不限定于此,在连接罩41变得更长的情况等下,也可以将连接罩41分割成3部分以上。

93.另外,只要能够充分防止水向接头部31浸入,也可以采用不将接头罩41在其长度方向上分割的结构。在这种情况下,连接罩41也可以形成为单一的罩,并具有:固定于转向轴21的第一固定部(相当于上述端部42a);固定于接头部31的第二固定部(相当于上述端部42b);以及在第一固定部和第二固定部之间延伸的接头覆盖部(相当于上述中间罩部42c)。

94.另外,本发明的转向结构并不限定于应用于汽车的转向结构的情况,也可以应用于公知的各种车辆的转向结构。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1