一种鞍座折叠置物罩的制作方法

1.本实用新型涉及摩托车、电动车和自行车配件技术领域,尤其涉及一种鞍座折叠置物罩。

背景技术:

2.对于很多老百姓来说最容易接受的交通工具就是电动车了,它在给我们提供代步服务的同时,还能够让大家体会到方便,但是,近年来交管部门对于电动车的管制越发严格,尤其是继新国标之后又推出了“一盔一带”,这让很多车主都觉得有些麻烦,但是,头盔无处放置却是一个非常让人头疼的问题,主要原因有头盔携带不方便、容易丢失、新国标电动车是没有配备尾箱的,有些车辆虽然有置物箱,但是置物箱内空间有限,头盔无法放置。

3.因此,市场急需开发一种即不占用电动车的空间,又能解决电动车置物空间不足的一种办法。

技术实现要素:

4.针对现有技术的缺陷和不足,本技术提供一种鞍座折叠置物罩,当车辆停用时,一种鞍座折叠置物罩能够在展开状态时完整的覆盖鞍座的外表面,利用鞍座外表面的平面和折叠置物罩里面的空间用于放置头盔或手套等骑行装备,还可以有效保护鞍座不会受到太阳的暴晒、雨雪天的淋湿、风尘落灰脏污的烦恼。

5.为了达到上述目的,本技术的技术方案如下:本技术提供一种鞍座折叠置物罩,包括:可以折叠的壳体、壳体座,所述壳体有多个,能实现展开状态和折叠状态,当所述壳体处于展开状态时,展开状态壳体的内部空间在鞍座外表面形成用于放置骑行装备的空腔和保护鞍座外表面遮挡阳光和雨雪。

6.所述壳体包括包括一个前壳体、一个后壳体和多个中间壳体,相邻的壳体依次嵌套与后底座上的壳体轴同轴铰接构成刚性折叠单元,所述多个壳体之间彼此有序的搭接构成罩体,所述的罩体展开后其侧面呈扇形。

7.所述相邻的壳体搭接处设置有密封胶条,用于防止罩体漏水。

8.所述底座围绕在鞍座外表面的外壁周围,所述底座包括一个前底座和一个后底座,所述前底座和后底座的外形为u形,所述前底座的u形两端和后底座的u形两端用销轴上下转动连接,所述前底座固定在鞍座外表面前侧外壁周围,所述后底座在鞍座后侧外壁并能够沿鞍座后侧外壁0-60度上下移动,所述鞍座后侧外壁设置有限位部,并通过所述限位部对所述后底座进行限位固定,所述后底座的两端顶部设置有连接壳体的壳体轴,所述壳体轴设置有与伺服电机连接的连接件。

9.所述后壳体的外端固定在后底座上,采用单侧开闭方式,前壳体外端下方固定有锁扣,所述锁扣为可以折叠的合页结构,当所述壳体处于折叠状态时,铰接在壳体轴上的前壳体和多个中间壳体折叠收入后壳体内,折叠后的壳体最高点要低于鞍座外表面的高度,

10.所述壳体由金属板或塑料制成u型支撑板结构,所述金属板为铁板,不锈钢板或铝

板的一种,采用塑料做成壳体色彩美观轻便,采用金属材料做成壳体可以增加罩体的强度,本实施例采用金属材料制成。

11.本技术的进一步改进还包括,由骨架、底座、壳体轴和包覆材料组成的一种鞍座折叠置物罩,所述骨架由长条材料制成u形支撑杆结构,所述骨架有多个,多个骨架与壳体轴同轴铰接组成具有展开状态和折叠状态的框架结构,所述包覆材料固定在框架结构的外表面,相邻骨架之间与后底座上壳体轴同轴铰接构成柔性折叠单元,所述底座包括前底座和后底座,所述壳体轴固定在后底座两端顶部,所述前底座和后底座的外形为u形,所述后底座的u形两端与前底座u形两端用销轴上下转动连接,所述前底座固定在鞍座外表面前侧外壁周围,所述后底座在鞍座后侧外壁并能够沿鞍座后侧外壁上下移动,所述鞍座后侧外壁设置有限位部,并通过所述限位部对所述后底座进行限位固定,所述包覆材料由防水的柔性材料制成,所述骨架由金属或塑料制成,除此之外其它结构特点与实施例1相同。

12.所述鞍座的前侧底部设置有锁体,所述锁体为电控锁、磁性锁或机械锁的一种,所述前壳体底部设置有锁扣,所述鞍座前侧壁设置与锁扣相对应的穿孔,所述锁体的锁舌与前壳体外端下方的锁扣相对应并能实现锁止,所述锁体线路与控制线路电性连接,加锁后的棚体具有防盗功能。

13.所述解锁为app扫码、rfid红外发射器或者钥匙中任意一种。

14.用户可以自行选择手动开闭或电动开闭两种模式,所述鞍座底部设置有伺服电机与壳体轴连接,所述伺服电机线路和控制线路电性连接。

15.所述罩体展开后其前侧面呈半圆形或矩形。

16.本实用新型的有益效果是,在电动车使用时,不占用摩托车、电动自行车的空间;在车辆在停放时,展开一种鞍座折叠置物罩,鞍座外表平面形成独立的置物空间,用于放置骑行装备,本实施例采用单侧开闭方式,开闭动作稳定可靠,加锁后的置物罩具有防盗功能,即解决了头盔放置位置问题还解决了头盔防盗问题,又能保证头盔防尘防水,还保护了电动车鞍座被人用刀恶意割破的情况,雨雪天避免了鞍座被雨水淋湿,在炎热的夏天,鞍座能够避免阳光暴晒和落灰而出现让骑行者难以下坐和弄脏衣裤的情况,用车的时,把多个壳体折叠收入后壳体内,并将多个壳体下压预定的角度并用限位块固定,就是壳体的最高点要低于鞍座外表面的高度,折叠后的置物罩不占用鞍座外表面的空间,丝毫不会影响用户乘坐,为骑行者创造安全舒适的用车环境,本技术不但适用于个人车辆,也适用于共享骑行车辆。

附图说明

17.图1是本技术实施例展开图

18.图2是本技术实施例头盔放置在鞍座上效果图

19.图3是本技术实施例折叠图

20.图4是本技术实施例鞍座前侧局部剖视图

21.图5是本技术壳体立体图和锁扣、锁体示意图

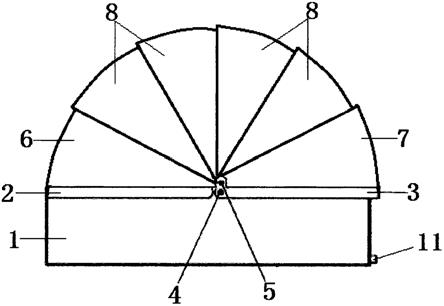

22.图6是本技术实施例底座示意图

23.图7是本技术实施例的底座立体分解图

24.图8是本技术第二实施例局部结构展开图

25.图9是本技术第二实施例折叠图

26.图中:1鞍座、2前底座、3后底座、4销轴、5壳体轴、6前壳体、7后壳体、8中间壳体、9锁体、10锁扣、11限位部、12电机、13头盔、14骨架、15包覆材料

具体实施方式

27.为了便于描述,附图中所表示的各个部件的连接关系仅为示例性的描述,本领域技术人员完全可以采用其他等效的连接关系,只要在这样的连接关系下各个部件也同样能够实现本技术的效果。所以附图及其说明书的相关内容中表示的连接关系只是作为说明,而不应视作为限制。本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都应属于本技术的保护范围。

28.附图中的每个部件的尺寸都是随意出的,本技术并没有限定每个部件的具体尺寸。为了使图更清晰,附图中有些地方适当夸大了部件的尺寸或比例关系。

29.参照图1-9所示,所述鞍座1本体上设置了一个具有展开状态和折叠状态的罩体;

30.所述壳体有多个,相邻的壳体依次嵌套与壳体轴5铰接构成刚性折叠单元,所述多个壳体之间彼此有序的搭接构成罩体,所述壳体处于展开状态时,所述罩体能够完全覆盖鞍座1 外表面,并在所述罩体的内部空间形成一个放置骑行装备的空腔。

31.所述鞍座1外表面的外壁周围设置有底座,所述底座包括前底座2和后底座3,所述前底座2和后底座3的外形为u形,所述前底座2的u形两端和后底座3的u形两端用销轴4 上下转动连接,所述前底座2固定在鞍座1外表面前侧外壁周围,所述后底座3在鞍座1后侧外壁并能够沿鞍座1后侧外壁上下移动,所述鞍座1后侧外壁设置有限位部11,并通过所述限位部11对所述后底座3进行限位固定,所述壳体轴5固定在后底座3两端顶部。

32.所述壳体包括一个前壳体6、一个后壳体7和多个中间壳体8,所述多个壳体与壳体轴5 为同轴铰接成折叠单元,所述后壳体7固定在后底座3上,当所述壳体处于折叠状态时,铰接在壳体轴上的前壳体6和多个中间壳体8折叠收入后壳体7内。

33.所述壳体由金属板或塑料制成u形支撑板结构,所述金属板为铁板,不锈钢板或铝板的一种。

34.本技术的第二方案还包括,参照图8和9所示,所述罩体还包括,骨架14、壳体轴5和包覆材料15,所述骨架14由长条材料制成u形支撑杆结构,所述骨架14有多个,多个骨架 14与壳体轴5同轴铰接组成具有展开状态和折叠状态的框架结构,所述包覆材料15固定在框架结构的外表面,相邻骨架14之间与壳体轴5同轴铰接构成柔性折叠单元,所述骨架14 由金属或塑料制成,所述包覆材料15由防水的柔性材料制成,除此之外其它结构特点与实施例1相同。

35.所述鞍座1的前侧底部设置有锁体9,所述锁体9为电控锁、磁性锁或机械锁的一种,所述前壳体6底部设置有锁扣10,所述鞍座1前侧壁设置与锁扣10相对应的穿孔,所述锁体 9的锁舌与前壳体6底部的锁扣10相对应,所述锁体9线路与控制线路电性连接。

36.所述罩体具有手动开闭或电动开闭两种模式,所述鞍座1底部设置有电机12与壳体轴5 连接,所述电机12线路与控制线路电性连接。

37.所述罩体展开后其前侧面呈半圆形或矩形。

38.以上所述仅为本技术的示例及说明,但不意味着本技术可取得的优点受到限制,

本技术的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本技术披露的技术范围之内,根据本技术的技术方案及其构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1