通风盖板总成、机舱排水进气系统及车辆的制作方法

1.本发明属于车辆零部件技术领域,具体涉及一种通风盖板总成、机舱排水进气系统及车辆。

背景技术:

2.机舱的排水进气系统是整车水管理和空调气体循环的重要结构系统,其主要用于将前风挡玻璃与机舱盖之间空隙处流入的水流向车外引导排放,同时还需要将该空隙处吸入的空气送入乘员舱,满足乘员舱空气循环的需求。

3.现有的机舱排水进气系统存在进气需求与防水性能难以协调的问题,要么存在外界水源沿进风路径进入乘员舱内导致车内地毯被浸泡的问题,要么存在进气面积不足导致空调能耗增加、噪音大的问题,影响整车的使用体验。

技术实现要素:

4.本发明实施例提供一种通风盖板总成、机舱排水进气系统及车辆,旨在解决现有技术中存在的机舱排水进气系统的进气需求与防水性能难以协调的问题。

5.为实现上述目的,本发明采用的技术方案是:第一方面,提供一种通风盖板总成,包括:盖板主体,以及在所述盖板主体的上表面从后向前顺次间隔设置的第一挡水边和第二挡水边;所述第一挡水边和所述第二挡水边将所述盖板主体的上方分隔成从后向前顺次设置的流水槽、排水槽和防水槽,所述第一挡水边具有进水通道,所述进水通道连通所述流水槽和所述排水槽,所述排水槽具有连通车外的第一排水口,所述防水槽形成有导风口;所述第一挡水边的上部开设有主进风口,所述第二挡水边的上部设有与所述主进风口前后对应的挡风部,所述挡风部的左侧和/或右侧还分别形成有进风过口;在垂直于前后方向的平面上,所述主进风口正投影的轮廓线不凸出于所述挡风部正投影的轮廓线,所述主进风口流出的气流经所述挡风部的阻挡后由所述进风过口进入所述防水槽。

6.结合第一方面,在一种可能的实现方式中,所述主进风口的左右宽度从上到下逐渐减小,或者,所述主进风口的左右宽度从上到下保持不变。

7.结合第一方面,在一种可能的实现方式中,所述挡风部的左右宽度从上到下逐渐增大。

8.结合第一方面,在一种可能的实现方式中,所述第一挡水边的上部还开设有副进风口,所述副进风口与所述主进风口左右交错设置,所述副进风口在上下方向上的深度小于所述主进风口在上下方向上的深度。

9.本技术实施例所示的方案,与现有技术相比,外界水源一部分以水流的形式直接流入第一挡水边后侧的流水槽中,第一挡水边实现对水流的阻挡,水流能通过进水通道进

入到排水槽中,最后通过第一排水口排出;外界水源的另一部分以液滴的形式随着气流中进入流水槽中,部分液滴被第一挡水边阻挡,顺着第一挡水边汇聚到流水槽的水流中,另一部分液滴随着气流从主进风口进入到排水槽中,裹挟有液滴的气流受到挡风部的阻挡,气体的流动形式变为环形流动,经过进风过口最终到达导风口,而液滴则被阻挡并最终顺着第二挡水边汇聚到排水槽的水流中。本技术的通风盖板总成对混合在气体中的液滴和直接流入的水流分别进行阻拦,实现对外界水源的多级阻挡,有效提升了防水性能;同时,通过合理设置主进风口及挡风部的尺寸和数量,也能满足大进风量的需求,实现了防水和进气性能的协调。

10.第二方面,本发明实施例另提供一种机舱排水进气系统,包括:发动机罩总成;前风窗总成,设于所述发动机罩总成的后方;上述的通风盖板总成,设于所述发动机罩总成的下方,所述发动机罩总成与所述前风窗总成之间的空隙对接于所述通风盖板总成的流水槽,所述通风盖板总成中,盖板主体的后侧缘对接于所述前风窗总成;以及进风箱,所述进风箱设于所述盖板主体下方,所述进风箱具有与所述通风盖板总成的导风口对接的进风口、与空调系统连通的出风口,以及与车外空间连通的出水口。

11.结合第二方面,在一种可能的实现方式中,所述进风箱的内腔中设有挡板,所述挡板位于所述进风口和所述出风口之间,且所述挡板下缘与所述进风箱内腔的底面间隔设置;所述出风口在预设平面上的正投影的轮廓线不凸出于所述挡板在预设平面上的正投影的轮廓线,所述预设平面为垂直于所述进风口和所述出风口分布路径的平面。

12.结合第二方面,在一种可能的实现方式中,所述盖板主体搭接于所述前风窗总成的上侧,所述机舱排水进气系统还包括位于所述盖板主体下方的导水件,所述导水件形成沿左右方向延伸的导水槽,所述导水槽对接于所述前风窗总成的前侧缘,所述导水槽具有连通车外的第二排水口。

13.结合第二方面,在一种可能的实现方式中,所述前风窗总成包括:前风窗玻璃,所述盖板主体的后侧缘对接于所述前风窗玻璃的前侧缘;前风窗横梁,设于所述前风窗玻璃前侧缘的下方,所述导水槽对接于所述前风窗横梁的前侧缘;以及第一密封条,具有与所述前风窗玻璃的后侧连接的第一连接部,及设于所述第一连接部前侧的第二连接部,所述第二连接部形成有卡槽,所述盖板主体后侧缘形成与所述卡槽卡接适配的第一卡扣。

14.结合第二方面,在一种可能的实现方式中,所述盖板主体的上表面设有第三挡水边,所述第三挡水边位于所述第二挡水边的前方,所述第三挡水边与所述第二挡水边之间形成所述防水槽,所述第三挡水边与所述发动机罩总成的下表面密封配合,所述导风口设于所述盖板主体。

15.本技术实施例所示的方案,与现有技术相比,通采用上述的通风盖板总成,气流从发动机罩总成和前风窗总成之间的空隙中流入,气流依次穿过第一挡水边和第二挡水边,最终经过导风口进入到进风箱,在此期间,通风盖板总成实现对外界水源的有效阻拦,同时保证进风量的需求,实现了防水和进气性能的协调,提升机舱排水进气系统整体的使用可

靠性。

16.第三方面,本发明实施例还提供一种车辆,包括上述的机舱排水进气系统。

17.本技术实施例所示的方案,与现有技术相比,通过采用上述的机舱排水进气系统,保证机枪前部进气性能和防水性能的双重需求,避免乘员舱进水及空调使用能耗高、噪音大的问题,提升整车的使用可靠性和舒适度。

附图说明

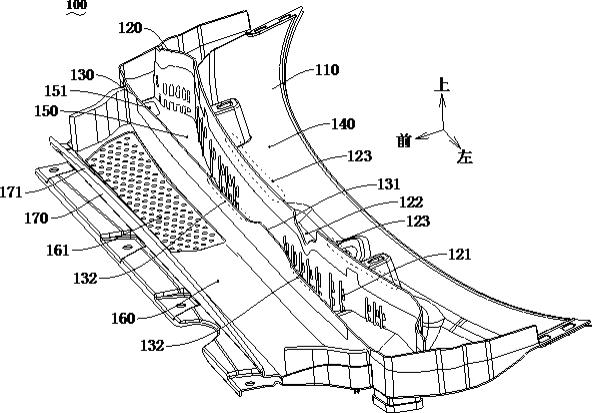

18.图1为本发明实施例提供的机舱排水进气系统的装配立体图;图2为本发明实施例提供的机舱排水进气系统的装配立体图,其中未显示发动机罩总成;图3为本发明实施例提供的通风盖板总成的立体结构示意图;图4为图3的局部结构放大图,其中的箭头代表气体的流通路径;图5为图1的a-a剖视图;图6为图5的c部放大图;图7为图1的b-b剖视图;图8为图3的俯视图。

19.附图标记说明:100、通风盖板总成;110、盖板主体;111、第一卡扣;120、第一挡水边;121、进水通道;122、主进风口;123、副进风口;130、第二挡水边;131、挡风部;132、进风过口;140、流水槽;150、排水槽;151、第一排水口;160、防水槽;161、导风口;170、第三挡水边;171、第二卡扣;180、第二密封条;200、发动机罩总成;300、前风窗总成;310、前风窗玻璃;320、前风窗横梁;330、第一密封条;331、第一连接部;332、第二连接部;3321、卡槽;333、定位部;340、减震胶条;400、进风箱;410、进风口;420、出风口;430、出水口;440、挡板;450、导向斜面;500、导水件;510、导水槽。

具体实施方式

20.为了使本发明所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

21.本发明的权利要求书、说明书及上述附图中,除非另有明确限定,如使用术语“第一”、“第二”或“第三”等,都是为了区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。

22.本发明的权利要求书、说明书及上述附图中,术语“上”、“下”与车身的上下方向相

同,术语“顶”、“底”、“高”、“低”则是基于上下方向的方位描述;术语“前”、“后”与车身的前后方向相同;术语“左”、“右”与车身的左右方向相同。对于其他方位词,除非另有明确限定,如使用术语“中心”、“横向”、“纵向”、“垂直”、“顺时针”、“逆时针”等指示方位或位置关系乃基于附图所示的方位和位置关系,且仅是为了便于叙述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位或以特定的方位构造和操作,所以也不能理解为限制本发明的具体保护范围。

23.本发明的权利要求书、说明书及上述附图中,除非另有明确限定,如使用术语“固接”或“固定连接”,应作广义理解,即两者之间没有位移关系和相对转动关系的任何连接方式,也就是说包括不可拆卸地固定连接、可拆卸地固定连接、连为一体以及通过其他装置或元件固定连接。

24.本发明的权利要求书、说明书及上述附图中,如使用术语“包括”、“具有”以及它们的变形,意图在于“包含但不限于”。

25.请一并参阅图2至图5、图7及图8,现对本发明提供的通风盖板总成进行说明。所述通风盖板总成100,包括盖板主体110,以及在盖板主体110的上表面从后向前顺次间隔设置的第一挡水边120和第二挡水边130;第一挡水边120和第二挡水边130将盖板主体110的上方分隔成从后向前顺次设置的流水槽140、排水槽150和防水槽160,第一挡水边120具有进水通道121,进水通道121连通流水槽140和排水槽150,排水槽150具有连通车外的第一排水口151,防水槽160形成有导风口161;第一挡水边120的上部开设有主进风口122,第二挡水边130的上部设有与主进风口122前后对应的挡风部131,挡风部131的左侧和/或右侧还分别形成有进风过口132。在垂直于前后方向的平面上,主进风口122正投影的轮廓线不凸出于挡风部131正投影的轮廓线,主进风口122流出的气流经挡风部131的阻挡后由进风过口132进入防水槽160。

26.本实施例的主进风口122的边缘可延伸至第一挡水边120的上缘,也可不延伸至第一挡水边120的上缘;类似的,进风过口132的边缘是否延伸至第二挡水边130的上缘是可以做出选择性设置的。需要理解的是,这些设置方式并不影响进气和排水的性能。

27.本实施例中,对于一个挡风部131来讲,可在其左侧和右侧中的其中之一设置进风过口132(图中未示出),也可在挡风部131左侧和右侧分别设置进风过口132(如图3、图4及图8所示),以不影响进气量为宜。

28.本实施例中,流水槽140、排水槽150和防水槽160均沿左右方向延伸,在左右方向上以能尽量覆盖盖板主体110的上表面为宜。一方面,能够使流水槽140的承接面积尽量大,避免水流直接从发动机罩总成200和前风窗总成300之间的空隙中流入机舱内;另一方面,能扩大水流在流水槽140和排水槽150中的流动范围,对降低水流动能有利,使水流更加平缓,避免流动过程中水珠飞溅进入防水槽170中。

29.本实施例中,在左右方向上,主进风口122的数量不做唯一限定,但考虑到防水性能的需求,若主进风口122的数量越多,则单个主进风口122的尺寸越小;由于挡风部131与主进风口122对应设置,因而挡风部131的设置规律与主进风口122的设置规律类似;另外,挡风部131可与主进风口122一一对应,也可以是一个挡风部131对应多个主进风口122。本实施例示例性的在第一挡水边120上设置一个主进风口122,对应的,第二挡水边130上设置一个挡风部131。

30.本实施例中,在左右方向上,导风口161的设置区域与挡风部131的设置区域之间存在以下几种对应方式:a、如图3所示,导风口161的设置区域与挡风部131的设置区域之间左右错开,且导风口161的设置区域对应进风过口132,流经进风过口132的气体能快速进入导风口161中;b、导风口161的设置区域正对挡风部131,并与进风过口132左右错开(图中未示出);c、前述的方式a和b结合使用(图中未示出),能使导风口161的覆盖面积最大化,促进进气量的增加。

31.在采用本实施例的通风盖板总成100后,外界水源一部分以水流的形式直接流入第一挡水边120后侧的流水槽140中,第一挡水边120实现对水流的阻挡,水流能通过进水通道121进入到排水槽150中,最后通过第一排水口151排出。外界水源的另一部分以液滴的形式随着气流中进入流水槽140中,部分液滴被第一挡水边120阻挡,顺着第一挡水边120汇聚到流水槽140的水流中,另一部分液滴随着气流从主进风口122进入到排水槽150中(如图4中的直线长箭头所示),裹挟有液滴的气流受到挡风部131的阻挡,气体的流动形式变为环形流动(如图4中的弧线箭头所示),经过进风过口132最终到达导风口161,而液滴则被阻挡并最终顺着第二挡水边130汇聚到排水槽150的水流中。

32.与现有技术相比,本实施例提供的通风盖板总成对混合在气体中的液滴和直接流入的水流分别进行阻拦,实现对外界水源的多级阻挡,有效提升了防水性能;同时,通过合理设置主进风口122及挡风部131的尺寸和数量,也能满足大进风量的需求,实现了防水和进气性能的协调。

33.在一些实施例中,上述进水通道121可以采用如图3及图4所示结构。参见图3及图4,进水通道121为进水格栅,第一挡水边120在左右方向上分布有多个进水格栅。进水格栅对水流有着分散的效果,能进一步减少流入排水槽150中水流的动能,同时,通过设置多个进水格栅,使流水槽140和排水槽150之间的连通位置更加分散,增加流通面积,有利于加快排水速度。

34.在一些实施例中,排水槽150的左端和右侧均设有第一排水口151,通过将第一排水口151设置在端部,延长水流路径,衰减水流动能;同时也尽量保持第一排水口151的整体的排水速度,避免积水。

35.一些实施例的主进风口122如图3及图4所示,其左右宽度从上到下逐渐减小,使得主进风口122大致呈“v”型。考虑到气流中液滴重量更大的特征,气流中的液体更加集中在气流的下层位置,本实施例中主进风口122下部的空间更小,最大程度的增加了第一挡水边120对下层液滴的阻挡面积,同时还保证了主进风口122整体的通风面积。

36.另一些实施例的主进风口122在图中未示出,其左右宽度从上到下保持不变,使得主进风口122大致呈“u”型,这种设置方式也能在满足防水性能的前提下保持较大的进风量。

37.在上述主进风口122实施例的基础上,上述挡风部131可以采用如图3及图4所示结构,挡风部131的左右宽度从上到下逐渐增大,一方面考虑到阻挡气流中液滴的需求,尽量增大阻挡面积,另一方面,使挡风部131的两侧边缘变化趋势更加平缓,避免在挡风部131的两侧产生乱流,继而有利于提升向导风口161送风的平稳性,避免因强烈气流扰动导致零部件晃动而产生异响的问题。

38.一些实施例的第一挡水边120采用如图3、图4及图8所示结构。参见图3、图4及图8,

为了最大程度的增加进气量,第一挡水边120的上部还开设有副进风口123,副进风口123与主进风口122左右交错设置,副进风口123在上下方向上的深度小于主进风口122在上下方向上的深度。由于副进风口123的高度较小,对气流中液滴的阻挡作用更加显著,同时还充分利用第一挡水边120的上部空间,最大程度的增加第一挡水边120的进风面积。具体实施时,副进风口123可采用左右长度较长且上下高度较小的窄长风口结构,同时,副进风口123的下边缘呈弧形,如图3、图4及图8所示。

39.本实施例中副进风口123的边缘可延伸至第一挡水边120的上缘,也可不延伸至第一挡水边120的上缘,其设置方式并不影响进气和排水的性能。另外,对于一个主进风口122来讲,可在其左侧或右侧的其中一侧设置副进风口123(图中未示出),也可在主进风口122左侧和右侧分别设置副进风口123(如图3、图4及图8所示)。

40.基于同一发明构思,本技术实施例另提供一种机舱排水进气系统,包括发动机罩总成200、前风窗总成300、上述的通风盖板总成100及进风箱400;前风窗总成300设于发动机罩总成200的后方;通风盖板总成100设于发动机罩总成100的下方,发动机罩总成200与前风窗总成300之间的空隙对接于通风盖板总成100的流水槽140,通风盖板总成100中,盖板主体110的后侧缘对接于前风窗总成300;进风箱400设于盖板主体110下方,进风箱400具有与通风盖板总成100的导风口161对接的进风口410、与空调系统连通的出风口420,以及与车外空间连通的出水口430。

41.本实施例中,流水槽140、排水槽150和防水槽160的上部完全开放,通过发动机罩总成200进行遮挡;或者,流水槽140、排水槽150和防水槽160的上部选择性的设置顶板,继而可实现对流水槽140、排水槽150和防水槽160的至少其中之一进行顶部遮盖。需要注意的是,顶板的设置不能影响流水槽140与发动机罩总成100和前风窗总成300之间空隙的连通。

42.本实施例中,出水口430以设于进风箱400底面为宜,并与排水。

43.本实施例提供的机舱排水进气系统,与现有技术相比,通采用上述的通风盖板总成100,气流从发动机罩总成200和前风窗总成300之间的空隙中流入,气流依次穿过第一挡水边120和第二挡水边130,最终经过导风口161进入到进风箱400,在此期间,通风盖板总成100实现对外界水源的有效阻拦,同时保证进风量的需求,实现了防水和进气性能的协调,提升机舱排水进气系统整体的使用可靠性。

44.在一些实施例中,上述进风箱400可以采用如图5所示结构。参见图5,进风箱400的内腔中设有挡板440,挡板440位于进风口410和出风口420之间,且挡板440下缘与进风箱400内腔的底面间隔设置;出风口420在预设平面上的正投影的轮廓线不凸出于挡板440在预设平面上的正投影的轮廓线,预设平面为垂直于进风口410和出风口420分布路径的平面。本实施例示例性的使进风口410和出风口420沿前后方向分布,则预设平面为垂直于前后方向的竖向平面。

45.上述通风盖板总成100的防水性能可满足一般工况的需求,但是在一些恶劣工况下,例如大暴雨天气下,雨刮运转最大,同时还需要空调接近最大风量运行,由于外界水源流量大,通风盖板总成100难以达到较为彻底的防水效果,外界水源仍然会通过导风口161进入到进风箱400内,若不加阻拦,则外界水源还是会经过空调的气体循环管道进入乘员舱内。本实施例通过挡板440对随着气流进入进风箱400的液滴进行阻挡,避免其直接进入出风口420,液滴在挡板440上汇聚,随后下落到进风箱400的底部,最终经出水口430排出车

外;而较大的水滴则在进入进风箱400后,在重力的作用下直接下落到进风箱400的底部,最终经出水口430排出车外。本实施例通过在进风箱400内设置挡板440,实现在一些恶劣工况下对防水性能的需求,同时还能保证进气量,进一步提升机舱排水进气系统的防水、进气性能。

46.上述实施例中,气流可以从挡板440的上方、两侧和下方流过,在此基础上,为了最大程度降低液滴进进入出风口420的概率,本实施例更进一步的将挡板440的上缘和两侧缘分别与进风箱400的对应内壁密封连接,气流仅能从挡板440的下方流过。

47.在一些实施例中,进风箱400的前侧形成使水流汇聚向出水口430的导向斜面450,如图5所示。导向斜面450使进风箱400的前侧形成漏斗状的结构,便于水流向底部的出水口430汇聚,实现顺势排水,提高排水效率。

48.上述挡板440的设计主要针对一些外界水源流量大、进风量大的恶劣工况。在另一些工况中,由于车辆长时间使用,通风盖板总成100与前风窗总成300之间的密封结构容易出现密封不良的问题,外界水源会从通风盖板总成100与前风窗总成300之间的缝隙处流到进风箱400的外表面,通过进风箱400自身的装配缝隙进入到箱体内,因而仍然存在外界水源能进入空调气体循环系统的问题。为了解决这一问题,一些实施例采用如图5及图6所示结构,盖板主体110搭接于前风窗总成300的上侧,机舱排水进气系统还包括位于盖板主体110下方的导水件500,导水件500形成沿左右方向延伸的导水槽510,导水槽510对接于前风窗总成300的前侧缘,导水槽510具有连通车外的第二排水口。导水槽510能够承接自盖板主体110与前风窗总成300之间缝隙处流下的水滴,并通过第二排水口将水滴排出,避免进风箱400内进水。

49.在一些实施例中,上述特征a可以采用如图2所示结构。参见图2,特征a,前风窗总成300包括前风窗玻璃310、前风窗横梁320和第一密封条330;盖板主体110的后侧缘对接于前风窗玻璃310的前侧缘;前风窗横梁320设于前风窗玻璃310前侧缘的下方,导水槽510对接于前风窗横梁320的前侧缘;第一密封条330具有与前风窗玻璃310的后侧连接的第一连接部331,及设于第一连接部331前侧的第二连接部332,第二连接部332形成有卡槽3321,盖板主体110后侧缘形成与卡槽3321卡接适配的第一卡扣111。本实施例中,导水件500示例性的被示出为与前风窗横梁320连接,需要理解的是,导水件500也可以连接在进风箱400或机舱内的其他结构上,能满足防水性能需求即可。

50.当前风窗玻璃310和盖板主体110之间的缝隙密封不良后,水滴能从该缝隙处进入卡槽3321,在卡槽3321中淤积到一定程度后溢出卡槽3321,溢出的水滴流到前风窗横梁320的上表面,在前风窗横梁320的导向下水滴经过减震胶条340与前风窗横梁320的配合面流入导水槽510内,最终被第二排水口排出,有效避免因密封条330老化产生密封不严的现象,最终导致水流滴入进风箱400外表面的问题。另外,卡槽3321的设置不仅满足了与盖板主体110的装配需求,还对水流起到蓄积引导的作用,通过溢出的方式减少水流的动能,避免水流飞溅。

51.上述第一密封条330在具体实施时,在第一连接部331和第二连接部332设置定位部333,定位部333卡在盖板主体110与前风窗玻璃31之间,对盖板主体110和前风窗玻璃310起到辅助定位作用,同时还有利于提升盖板主体110和前风窗玻璃310对接位置的密封性。需要说明的是,第一密封条330中定位部333的老化变形是影响前风窗玻璃310和盖板主体

110之间密封性的主要因素。

52.在一些实施例中,盖板主体110的上表面设有第三挡水边170,第三挡水边170位于第二挡水边130的前方,第三挡水边170与第二挡水边130之间形成防水槽160,第三挡水边170与发动机罩总成200的下表面密封配合,导风口161设于盖板主体110,如图3、图5、图7及图8所示。本实施例通过第三挡水边170使防水槽160具备较高的密封性,保持与机舱内部空间之间具备一定的隔离度,避免机舱内的空气大量进入进风箱400,导致流入乘员舱内的空气质量欠佳的问题。

53.在上述实施例的基础上,第三挡水边170的上缘连接有第二密封条180,第二密封条180与发动机罩总成200的下表面密封接触,进一步提升了防水槽160的密封性。具体实施时,第三挡水边170的上缘形成有第二卡扣171,第二密封条180与第二卡扣171卡接适配。

54.基于同一发明构思,本技术实施例还提供一种车辆,包括上述的机舱排水进气系统。

55.本实施例提供的车辆,与现有技术相比,通过采用上述的机舱排水进气系统,保证机枪前部进气性能和防水性能的双重需求,避免乘员舱进水及空调使用能耗高、噪音大的问题,提升整车的使用可靠性和舒适度。

56.以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1