前纵梁的吸能结构、前纵梁、前机舱骨架总成及车辆的制作方法

本公开涉及车辆装备,具体地,涉及一种前纵梁的吸能结构、前纵梁、前机舱骨架总成及车辆。

背景技术:

1、当前传统的白车身前机舱结构总成中,前纵梁在碰撞受力中往往需要溃缩吸能,以减轻乘员受到的伤害。相关技术中,前纵梁的吸能格模式一般为弯曲变形吸能,吸能效率低,碰撞稳定性不佳。

技术实现思路

1、本公开的目的是提供一种前纵梁的吸能结构,该吸能结构能够保证自身稳定的碰撞溃缩,且能够保证自身的吸能效率。

2、为了实现上述目的,本公开提供一种前纵梁的吸能结构,所述前纵梁包括纵梁本体,所述吸能结构用于设置于所述纵梁本体并包括多个吸能格,所述多个吸能格构造为在纵向上成行和垂向上成列布置的网格状结构,所述吸能格包括能够在纵向上溃缩吸能的沿垂向延伸布置的第一吸能板,多个同行布置的所述第一吸能板的壁厚,沿由前向后的方向上逐渐增大,和/或,沿横向延伸布置的第二吸能板,多个同行布置的所述第二吸能板的壁厚,沿由前向后的方向上逐渐增大。

3、可选地,每列所述吸能格的数量为多个,每列所述吸能格包括边部第一吸能板和设置于两个所述边部第一吸能板之间的中间第一吸能板,其中,所述中间第一吸能板的壁厚小于所述边部第一吸能板的壁厚。

4、可选地,所述吸能格构造为矩体状并包括连接在第一吸能板上的两个上下平行设置的第二吸能板,其中,同行布置的多个第一吸能板的纵向长度,沿由前向后的方向上逐渐减小。

5、可选地,多个同行布置的所述第一吸能板的壁厚,沿由前向后的方向上呈等差数列式地逐渐增大。

6、可选地,相邻两行所述第一吸能板的壁厚的公差数值相等。

7、可选地,所述吸能格包括设置在所述第一吸能板上的吸能筋。

8、可选地,每列所述吸能格包括边部第二吸能板和设置于两个所述边部第二吸能板之间的中间第二吸能板,其中,所述中间第二吸能板的壁厚大于所述边部第二吸能板的壁厚。

9、可选地,多个同行布置的所述第二吸能板的壁厚,沿由前向后的方向上呈等差数列式地逐渐增大。

10、可选地,每行中间第二吸能板的壁厚的公差数值,大于每行边部第二吸能板的壁厚的公差数值。

11、可选地,同列中的任意两个中间第二吸能板的壁厚相等,相邻两行中间第二吸能板的壁厚的公差数值相等。

12、可选地,同列的两个边部第二吸能板的壁厚相等,两行边部第二吸能板的壁厚的公差数值相等。

13、可选地,所述吸能格构造为矩体状并包括连接在第一吸能板上的两个上下平行设置的第二吸能板,其中,每列所述吸能格中任意两个所述第一吸能板的垂向尺寸均相等,或者所述吸能结构中任意两个所述第一吸能板的垂向尺寸均相等。

14、可选地,每列所述吸能格中任意两个所述第一吸能板的纵向长度均相等。

15、可选地,每列吸能格中任意两个所述第二吸能板的横向尺寸均相等,或者所述吸能结构中任意两个所述第二吸能板的横向尺寸均相等。

16、可选地,所述吸能格构造为矩体状并包括连接在第一吸能板上的两个前后平行设置的立板,所述立板沿横向延伸设置,其中,所述吸能结构中任意两个所述立板的壁厚均相等。

17、可选地,所述吸能格构造为矩体状并包括连接在第一吸能板上的两个前后平行设置的立板,所述立板沿横向延伸设置,其中,每行所述立板包括两个边部立板以及位于两个边部立板之间的中间立板,每个所述中间立板上形成有减重部。

18、可选地,所述减重部构造为开设于所述立板的u形槽,所述u形槽具有纵向上朝外开设的开口,该u形槽在靠近所述开口的方向上尺寸逐渐增大以构造为喇叭状。

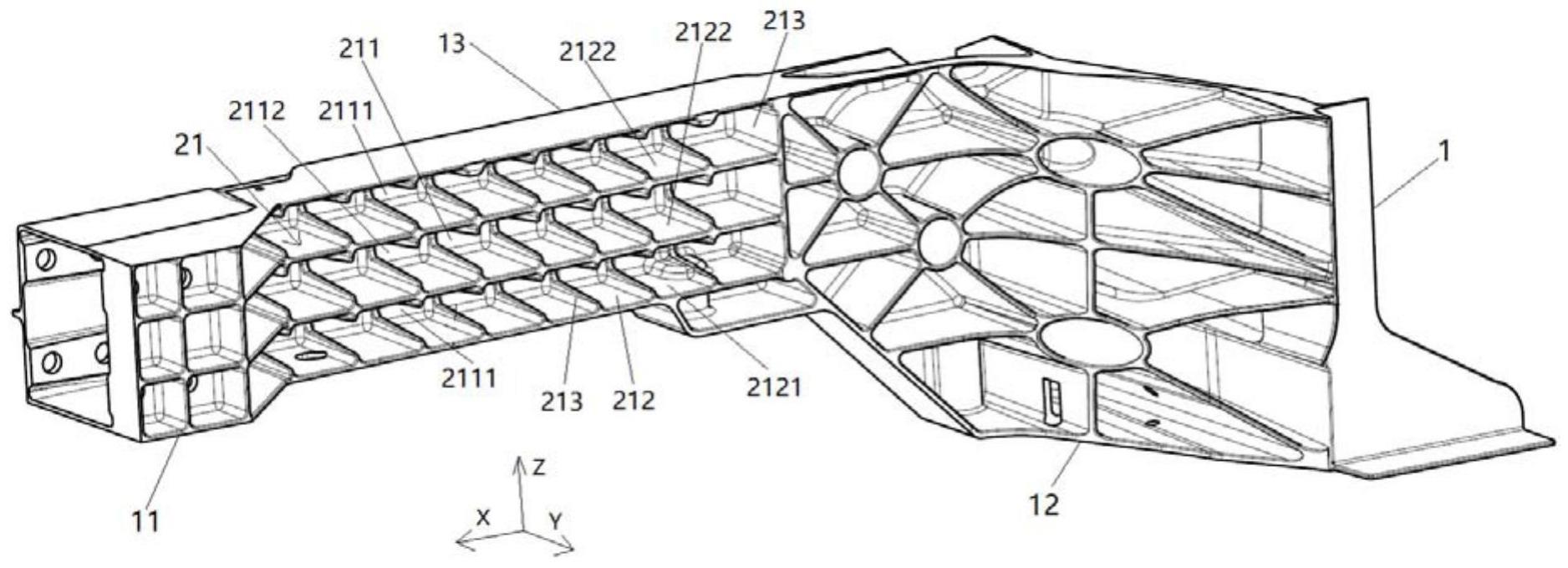

19、可选地,所述u形槽具有底边和连接在所述底边上的两条侧边,其中,所述底边构造为圆弧形。

20、可选地,所述侧边构造为倾斜的直线状,每条所述侧边与所述底边之间具有倒圆角。

21、根据本公开的第二个方面,提供一种前纵梁,包括纵梁本体和设置于所述纵梁本体的如上所述的前纵梁的吸能结构,其中,所述纵梁本体和所述吸能结构一体成型的设置。

22、可选地,所述纵梁本体包括前部纵梁段、后部纵梁段以及位于所述前部纵梁段和所述后部纵梁段之间的中间纵梁段,所述吸能结构位于所述中间纵梁段上。

23、根据本公开的第三个方面,提供一种前机舱骨架总成,所述前机舱骨架总成构造为一体成型件并包括左前纵梁总成、右前纵梁总成、连接在所述左前纵梁总成和右前纵梁总成之间的前围下横梁总成以及减震塔总成,所述左前纵梁总成和所述右前纵梁总成上均设置有所述减震塔总成,所述左前纵梁总成和所述右前纵梁总成均包括如上所述的前纵梁。

24、根据本公开的第四个方面,提供一种车辆,包括如上所述的前机舱骨架总成。

25、通过上述技术方案,在本公开提供的前纵梁的吸能结构中,前纵梁常常会受到自前向后的碰撞,本公开中的吸能结构构造为网格状结构,即每行吸能格中的多个吸能格能够在碰撞中依次的溃缩吸能,在碰撞时由于在逐渐向后的方向上,多个第一吸能板的壁厚逐渐增大,即能够吸收的能量也逐渐增大,这样同行布置的多个第一吸能板可以在由前向后的方向上顺序吸能,另外,越往后的第一吸能板由于自身的壁厚增大而越不容易变形;同理地,同行布置的多个第二吸能板可以在由前向后的方向上顺序吸能,另外,越往后的第二吸能板由于自身的壁厚增大而越不容易变形,从而可以保证吸能结构稳定的碰撞溃缩,同时吸能结构采用溃缩吸能的方式,可以有效保证自身的吸能效率。

26、本公开的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。

技术特征:

1.一种前纵梁的吸能结构,其特征在于,所述前纵梁包括纵梁本体,所述吸能结构用于设置于所述纵梁本体并包括多个吸能格,所述多个吸能格构造为在纵向上成行和垂向上成列布置的网格状结构,所述吸能格包括能够在纵向上溃缩吸能的沿垂向延伸布置的第一吸能板,多个同行布置的所述第一吸能板的壁厚,沿由前向后的方向上逐渐增大,和/或,沿横向延伸布置的第二吸能板,多个同行布置的所述第二吸能板的壁厚,沿由前向后的方向上逐渐增大。

2.根据权利要求1所述的前纵梁的吸能结构,其特征在于,每列所述吸能格的数量为多个,每列所述吸能格包括边部第一吸能板和设置于两个所述边部第一吸能板之间的中间第一吸能板,其中,所述中间第一吸能板的壁厚小于所述边部第一吸能板的壁厚。

3.根据权利要求1所述的前纵梁的吸能结构,其特征在于,所述吸能格构造为矩体状并包括连接在第一吸能板上的两个上下平行设置的第二吸能板,其中,同行布置的多个第一吸能板的纵向长度,沿由前向后的方向上逐渐减小。

4.根据权利要求1所述的前纵梁的吸能结构,其特征在于,多个同行布置的所述第一吸能板的壁厚,沿由前向后的方向上呈等差数列式地逐渐增大。

5.根据权利要求4所述的前纵梁的吸能结构,其特征在于,相邻两行所述第一吸能板的壁厚的公差数值相等。

6.根据权利要求1所述的前纵梁的吸能结构,其特征在于,所述吸能格包括设置在所述第一吸能板上的吸能筋。

7.根据权利要求1所述的前纵梁的吸能结构,其特征在于,每列所述吸能格包括边部第二吸能板和设置于两个所述边部第二吸能板之间的中间第二吸能板,其中,所述中间第二吸能板的壁厚大于所述边部第二吸能板的壁厚。

8.根据权利要求1或7所述的前纵梁的吸能结构,其特征在于,多个同行布置的所述第二吸能板的壁厚,沿由前向后的方向上呈等差数列式地逐渐增大。

9.根据权利要求8所述的前纵梁的吸能结构,其特征在于,每行中间第二吸能板的壁厚的公差数值,大于每行边部第二吸能板的壁厚的公差数值。

10.根据权利要求8所述的前纵梁的吸能结构,其特征在于,同列中的任意两个中间第二吸能板的壁厚相等,相邻两行中间第二吸能板的壁厚的公差数值相等。

11.根据权利要求10所述的前纵梁的吸能结构,其特征在于,同列的两个边部第二吸能板的壁厚相等,两行边部第二吸能板的壁厚的公差数值相等。

12.根据权利要求1所述的前纵梁的吸能结构,其特征在于,所述吸能格构造为矩体状并包括连接在第一吸能板上的两个上下平行设置的第二吸能板,其中,每列所述吸能格中任意两个所述第一吸能板的垂向尺寸均相等,或者所述吸能结构中任意两个所述第一吸能板的垂向尺寸均相等。

13.根据权利要求12所述的前纵梁的吸能结构,其特征在于,每列所述吸能格中任意两个所述第一吸能板的纵向长度均相等。

14.根据权利要求13所述的前纵梁的吸能结构,其特征在于,每列吸能格中任意两个所述第二吸能板的横向尺寸均相等,或者所述吸能结构中任意两个所述第二吸能板的横向尺寸均相等。

15.根据权利要求1所述的前纵梁的吸能结构,其特征在于,所述吸能格构造为矩体状并包括连接在第一吸能板上的两个前后平行设置的立板,所述立板沿横向延伸设置,其中,所述吸能结构中任意两个所述立板的壁厚均相等。

16.根据权利要求1所述的前纵梁的吸能结构,其特征在于,所述吸能格构造为矩体状并包括连接在第一吸能板上的两个前后平行设置的立板,所述立板沿横向延伸设置,其中,每行所述立板包括两个边部立板以及位于两个边部立板之间的中间立板,每个所述中间立板上形成有减重部。

17.根据权利要求16所述的前纵梁的吸能结构,其特征在于,所述减重部构造为开设于所述立板的u形槽,所述u形槽具有纵向上朝外开设的开口,该u形槽在靠近所述开口的方向上尺寸逐渐增大以构造为喇叭状。

18.根据权利要求17所述的前纵梁的吸能结构,其特征在于,所述u形槽具有底边和连接在所述底边上的两条侧边,其中,所述底边构造为圆弧形。

19.根据权利要求18所述的前纵梁的吸能结构,其特征在于,所述侧边构造为倾斜的直线状,每条所述侧边与所述底边之间具有倒圆角。

20.一种前纵梁,其特征在于,包括纵梁本体和设置于所述纵梁本体的根据权利要求1-19中任意一项所述的前纵梁的吸能结构,其中,所述纵梁本体和所述吸能结构一体成型的设置。

21.根据权利要求20所述的前纵梁,其特征在于,所述纵梁本体包括前部纵梁段、后部纵梁段以及位于所述前部纵梁段和所述后部纵梁段之间的中间纵梁段,所述吸能结构位于所述中间纵梁段上。

22.一种前机舱骨架总成,其特征在于,所述前机舱骨架总成构造为一体成型件并包括左前纵梁总成、右前纵梁总成、连接在所述左前纵梁总成和右前纵梁总成之间的前围下横梁总成以及减震塔总成,所述左前纵梁总成和所述右前纵梁总成上均设置有所述减震塔总成,所述左前纵梁总成和所述右前纵梁总成均包括权利要求20或21所述的前纵梁。

23.一种车辆,其特征在于,包括权利要求22所述的前机舱骨架总成。

技术总结

本公开涉及一种前纵梁的吸能结构、前纵梁、前机舱骨架总成及车辆,所述前纵梁包括纵梁本体(1),所述吸能结构(2)用于设置于所述纵梁本体(1)并包括多个吸能格(21),所述多个吸能格(21)构造为在纵向上成行和垂向上成列布置的网格状结构,所述吸能格(21)包括能够在纵向上溃缩吸能的沿垂向延伸布置的第一吸能板(211),多个同行布置的所述第一吸能板(211)的壁厚,沿由前向后的方向上逐渐增大,和/或,沿横向延伸布置的第二吸能板(212),多个同行布置的所述第二吸能板(212)的壁厚,沿由前向后的方向上逐渐增大。该吸能结构能够保证自身稳定的碰撞溃缩,且能够保证自身的吸能效率。

技术研发人员:郭朝阳

受保护的技术使用者:小米汽车科技有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/16

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!