高承载力底板及手推车的制作方法

1.本实用新型涉及手推车技术领域,特别涉及一种高承载力底板及手推车。

背景技术:

2.手推车的结构通常是在底板的前端底部装有两个定向脚轮,底板的后端底部装有两个万向脚轮,并在底板的后端顶部装有把手。

3.当前,传统底板上的加强筋底部均是平齐于围边底部或是内凹进围边底部所在平面,为了使手推车具有更高的承载力,现有技术通常采用的做法都是将底板的加强筋加宽或是设置更密集的加强筋条,此做法虽然在一定程度上增加了承载力,但是承载力提升的幅度并不大,而且生产该底板需要使用更多的胶量,导致手推车笨重,且成本增加。

技术实现要素:

4.为了解决上述技术问题,本实用新型提供一种高承载力底板及手推车,能够大幅提升手推车的承载力,且可以不用增加底板的用胶量,进而不会造成手推车的重量及生产成本增加。

5.本实用新型为了解决其技术问题所采用的技术方案是:一种高承载力底板,包括:底板本体,所述底板本体设置有一承载板体,所述承载板体具有相对的承载面和安装面,所述承载板体沿该安装面向下一体延伸形成有围边和加强筋结构,所述加强筋结构位于所述围边的内部,且所述加强筋结构的高度大于所述围边的高度,从而使得所述加强筋结构的底端向下伸出于所述围边的底端所在平面。

6.作为本实用新型的进一步改进,所述加强筋结构上靠近于所述围边的部位设置有过渡部,所述过渡部自其一端朝向靠近于所述围边的另一端的高度逐渐缩小。

7.作为本实用新型的进一步改进,所述过渡部靠近于所述围边的另一端的高度与所述围边的高度一致。

8.作为本实用新型的进一步改进,所述加强筋结构沿水平方向的端部均延伸至与所述围边的内壁一体连接。

9.作为本实用新型的进一步改进,所述加强筋结构包括若干相互平行分布的横向加强筋以及若干相互平行分布的纵向加强筋,若干所述横向加强筋与若干所述纵向加强筋呈垂直交叉分布。

10.作为本实用新型的进一步改进,所述加强筋结构还包括多条斜向加强筋,多条所述斜向加强筋均与所述横向加强筋及所述纵向加强筋交叉分布。

11.作为本实用新型的进一步改进,所述围边的高度为30~60mm;所述加强筋结构的高度为50~100mm。

12.作为本实用新型的进一步改进,所述加强筋结构的宽度为1.5~6mm。

13.作为本实用新型的进一步改进,所述承载板体靠近四角位置均设置有多个第一固定柱,所述承载板体靠近后端位置设置有多个第二固定柱,所述第一固定柱和所述第二固

定柱的高度与所述围边的高度一致。

14.本实用新型还提供一种手推车,包括:上述的底板本体、把手、两个万向脚轮及两个定向脚轮,所述把手安装在所述底板本体靠近后端的顶部,两个所述万向脚轮并排安装在所述底板本体靠近后端的底部,两个所述定向脚轮并排安装在所述底板本体靠近前端的底部。

15.本实用新型的有益效果是:本实用新型提供一种高承载力底板及手推车,通过在底板本体的底部设置有加强筋结构,并沿受力方向进行延伸加强筋结构,使其高度增加并伸出于围边,使得加强筋结构的抗弯强度显著提升,能够大幅提升手推车的承载力,即使在不增加胶量的情况下,通过增加加强筋结构的高度,相应的使其宽度减少,同样可以大幅提升底板的承载力,从而不会造成底板的重量及生产成本增加;同时,在加强筋结构上靠近于围边的部位设置有过渡部,使得在正常使用时从用户的视角无法观察到底部的加强筋结构,从而提高其美观性。

附图说明

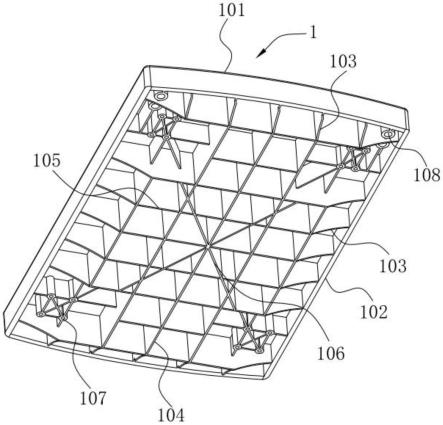

16.图1为本实用新型高承载力底板的立体图;

17.图2为本实用新型高承载力底板的侧视图;

18.图3为抗弯强度测试结果折线图;

19.图4为本实用新型手推车的立体图;

20.图5为本实用新型手推车另一视角的立体图。

21.结合附图,作以下说明:

22.1、底板本体;101、承载板体;102、围边;103、过渡部;

23.104、横向加强筋;105、纵向加强筋;106、斜向加强筋;107、第一固定柱;108、第二固定柱;2、把手;3、万向脚轮;4、定向脚轮。

具体实施方式

24.以下结合附图,对本实用新型的较佳实施例作详细说明。

25.参阅图1至图2,本实用新型提供一种高承载力底板,包括底板本体1,底板本体1设置有一承载板体101,承载板体101为大致呈方形的板状,其具有相对的承载面和安装面,承载面面向上方,用于承载待托运货物。安装面面向下方,承载板体101沿该安装面向下一体延伸形成有围边102和加强筋结构,围边102沿安装面的边缘设置,加强筋结构位于围边102的内部,且加强筋结构的高度大于围边102的高度,从而使得加强筋结构的底端向下伸出于围边102的底端所在平面。

26.底板本体1在正常使用时,其上装载的货物对加强筋结构施加的压力是竖直向下的,本技术通过沿受力方向进行延伸加强筋结构,使其高度增加并伸出于围边102,从而大幅提升底板本体1的承载力。

27.进一步的,加强筋结构包括若干相互平行分布的横向加强筋104以及若干相互平行分布的纵向加强筋105,若干横向加强筋104与若干纵向加强筋105呈垂直交叉分布,且横向加强筋104和纵向加强筋105沿水平方向的端部均延伸至与围边102的内壁一体连接。

28.此外,加强筋结构还包括多条相互交叉分布的斜向加强筋106,且多条斜向加强筋

106均与横向加强筋104及纵向加强筋105交叉分布,来进一步对底板进行补强。

29.本技术中承载板体101、围边102及加强筋结构采用注塑工艺一体成型,采用的材质不限于是pp塑料或hdpe塑料。

30.其中,围边102的高度为30~60mm;加强筋结构的高度为50~100mm;加强筋结构的宽度为1.5~6mm。以市场上常规的手推车为例,通常其承载板体101的尺寸为720*450mm、围边102的高度为40mm,优选的,加强筋结构的高度设置为60mm,加强筋结构的宽度设置为3mm。

31.作为本技术一个较优的实施例,加强筋结构上靠近于围边102的部位(即横向加强筋104和纵向加强筋105沿水平方向的两端部)均设置有过渡部103,过渡部103自其一端朝向靠近于围边102的另一端的高度逐渐缩小至与围边102的高度一致,这样,在正常使用时,从用户的视角无法观察到底部的加强筋结构,从而提高其美观性。

32.更进一步的,承载板体101靠近四角位置均设置有多个第一固定柱107,以用来安装万向脚轮3及定向脚轮4;承载板体101靠近后端位置设置有多个第二固定柱108,以用来安装把手2。其中,第一固定柱107和第二固定柱108的高度与围边102的高度一致。

33.此外,本技术还提供如下实验数据,以用来对本实用新型的改进作出进一步说明。见下表:

34.表1

[0035][0036]

以下对该实验测试进行详细说明:

[0037]

测试仪器采用的是汇翔检测仪器有限公司生产的型号为hx-6101pc万能实验机,按照iso178测试标准进行测试。

[0038]

取12块长120mm、宽50-80mm、厚度3-5mm的测试板模拟加强筋结构受力分别进行以上12组抗弯强度测试。其中,测试板采用的材料与本技术底板上的加强筋结构的材料一致,为pp材料。将测试板平放在万能实验机上,并沿其厚度方向施以向下的压力,最终分别测得每块测试板对应的抗弯强度。

[0039]

图3为根据上述表1中同一长度、同一宽度、不同厚度的三块测试板的测试结果绘

制成的折线图,其横坐标表示测试板的厚度,其纵坐标表示抗弯强度。以表1中第1组、第5组和第9组长度为120mm、宽度为50mm的测试板为例,当其厚度(对应于本技术加强筋结构的高度)由3mm增加到4mm时,其抗弯强度增加了1.69倍,厚度由3mm增加到5mm时,其抗弯强度增加了2.67倍。再以表1中第1-4组长度为120mm、厚度为3mm的测试板为例,当宽度每增加10cm,对应抗弯强度增加不到0.3倍。可见本技术沿受力方向进行增加加强筋结构的高度,而并非如传统那样增加宽度,使得抗弯强度显著提升,从而具备更高的承载力。

[0040]

此外,根据第4组和第6组实验数据得知:第4组采用的测试板尺寸为120*80*3mm,第6组采用的测试板尺寸为120*60*4mm,该两组实验采用的测试板的体积相同,即用胶量一致,然而,第6组的测试板的抗弯强度却是第4组的测试板的抗弯强度的2倍;可见,即使在用胶量不变的情况下,通过沿受力方向增加厚度,相应使得宽度减少,使抗弯强度同样能够得到大幅提升。

[0041]

以上实验数据充分说明,即使本技术采用在不增加胶量的情况下,通过增加加强筋结构的高度,相应的使其宽度减少,同样可以大幅提升底板的承载力,从而不会造成底板的重量及生产成本增加。

[0042]

因此,在实际生产过程中,即可以选择将加强筋结构的高度增加、宽度减少,从而不增加用胶量,来提高承载力;又可以选择不改变加强筋结构的宽度,通过增加其高度即增加用胶量,来获得更大的承载力。

[0043]

参阅图4和图5,本实用新型还提供一种手推车,包括:上述的底板本体1、把手2、两个万向脚轮3及两个定向脚轮4。

[0044]

参阅图1和图5,底板本体1靠近后端的顶部对应于第二固定柱108的位置安装有两个支撑架,该支撑架使用螺栓贯穿底板本体1锁紧到第二固定柱108内;把手2的两端分别安装在两个支撑架上。两个万向脚轮3分别使用螺栓并排安装在底板本体1后端底部的第一固定柱107上,两个定向脚轮4分别使用螺栓并排安装在底板本体1前端底部的第一固定柱107上。

[0045]

本技术手推车通过采用上述的底板本体1能够具有更高的承载力,可以用来托运较重的货物,而不易被压损。

[0046]

在以上的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型。但是以上描述仅是本实用新型的较佳实施例而已,本实用新型能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,因此本实用新型不受上面公开的具体实施的限制。同时任何熟悉本领域技术人员在不脱离本实用新型技术方案范围情况下,都可利用上述揭示的方法和技术内容对本实用新型技术方案做出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例。凡是未脱离本实用新型技术方案的内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰,均仍属于本实用新型技术方案保护的范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1