车辆后围总成、车辆车身以及车辆的制作方法

本技术涉及汽车领域,具体而言,涉及一种车辆后围总成、车辆车身以及车辆。

背景技术:

1、在相关的技术领域中,当今的汽车消费者越来越重视汽车的安全性能,而作为碰撞过程中发挥主要吸能保护作用的白车身结构就显得特别重要,提高白车身结构的安全性能,使其具有足够的刚度强度也更加受到重视,后围总成作为白车身中重要的组成部分,若后围总成的结构强度的较低,会影响白车身的结构稳定性。

技术实现思路

1、本技术实施例提供了一种车辆后围总成、车辆车身以及车辆,旨在提高车辆后围总成的结构强度,以增加车辆车身的结构稳定性。

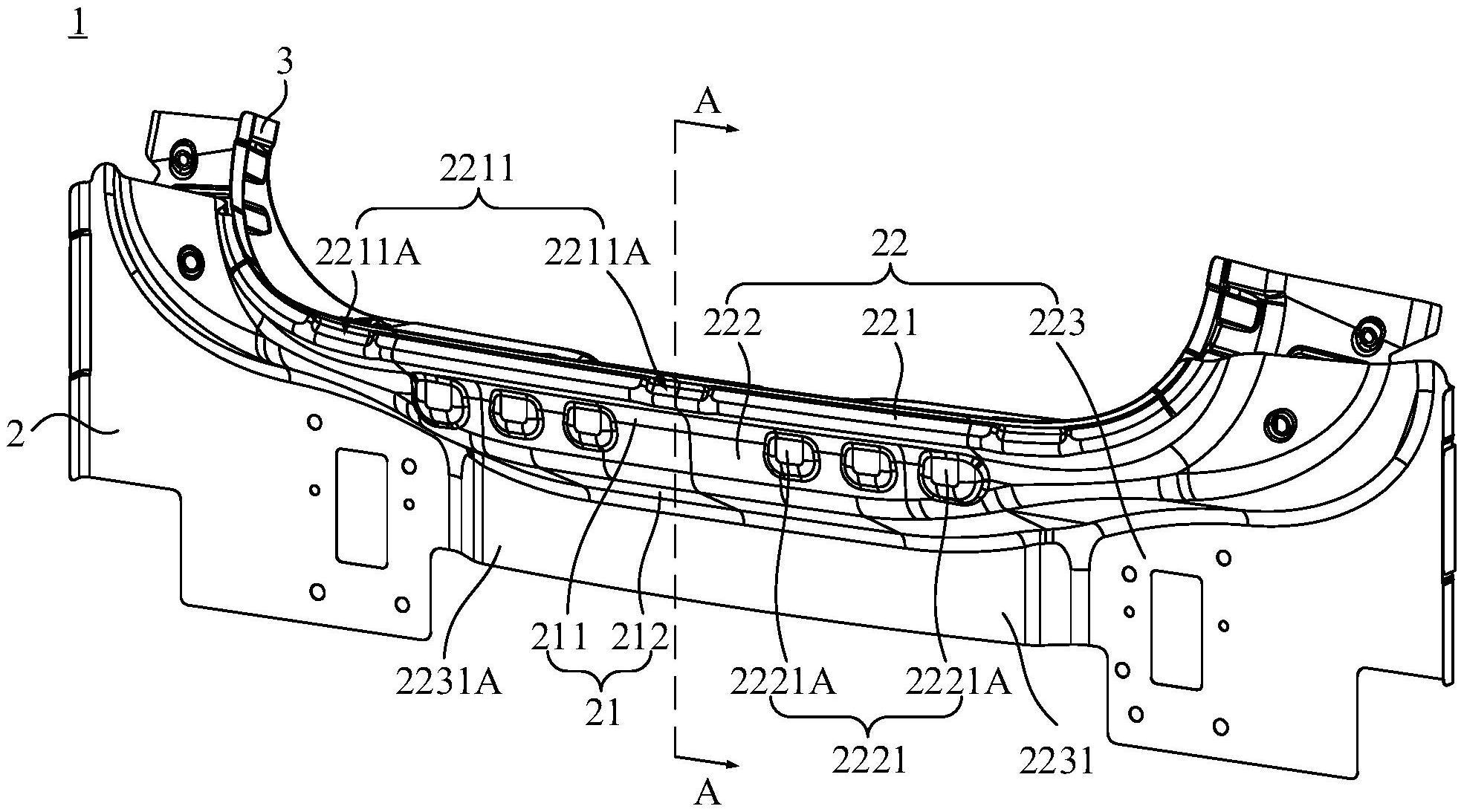

2、第一方面,本技术实施例提供了一种车辆后围总成,包括后围外板以及后围内板组件,后围外板具有多个连接子板以及多个加强子板,多个加强子板与多个连接子板交替连接,与同一连接子板连接的两个加强子板相对于该连接子板的弯折方向相反,与同一加强子板连接的两个连接子板相对于该加强子板的弯折方向相反;后围内板组件与后围外板连接。

3、基于上述实施例,利用多个连接子板以及多个加强子板依次交替连接,由于与同一连接子板连接的两个加强子板相对于该连接子板的弯折方向相反,与同一加强子板连接的两个连接子板相对于该加强子板的弯折方向相反,从而可以利用弯折增加后围外板的结构强度,以增加车辆后围总成的结构强度,进而提高车辆车身的结构稳定性,以降低车辆收到内部部件振动以及路面激励时的相应灵敏度,提升车辆对振动激励的衰减性能,减少共振噪声的产生,从而提高车辆的乘坐舒适性。

4、在其中一些实施例中,后围外板包括三个加强子板以及两个连接子板,三个加强子板分别为第一加强子板、第二加强子板以及第三加强子板,两个连接子板分别为第一连接子板与第二连接子板,第一加强子板、第一连接子板、第二加强子板、第二连接子板与第三加强子板依次连接;其中,第一加强子板上具有第一加强结构,和/或,第二加强子板上具有第二加强结构,和/或,第三加强子板上具有第三加强结构,第一加强结构、第二加强结构以及第三加强结构均不同。

5、基于上述实施例,利用在第一加强子板上设置的第一加强结构可以增加第一加强子板的结构强度,利用在第二加强子板上设置的第二加强结构可以增加第二加强子板的结构强度,利用在第三加强子板上设置的第三加强结构可以增加第三加强子板的结构强度,从而可以提高后围外板的结构强度,以增加车辆后围总成的结构强度,并且由于第一加强结构、第二加强结构与第三加强结构均不同,可以使得第一加强子板、第二加强子板以及第三加强子板之间存在结构差异,从而可以避免第一加强子板、第二加强子板与第三加强子板之间产生共振,以减少共振噪声的产生,进而提高车辆的乘坐舒适性。

6、在其中一些实施例中,第一加强子板上具有第一加强结构,第一加强结构包括沿第一加强子板的长度方向间隔设置的多个凹槽。

7、基于上述实施例,利用间隔设置的多个凹槽可以增加第一加强子板的结构强度。

8、在其中一些实施例中,第二加强子板上具有第二加强结构,第二加强结构包括沿第二加强子板的长度方向间隔设置的多组凸起,每组凸起位于相邻两个凹槽之间且包括多个凸起。

9、基于上述实施例,利用间隔设置的多组凸起可以增加第一加强子板的结构强度,并且由于每组凸起均位于相邻的两个凹槽之间,从而可以与凹槽形成互补结构,进一步增加后围外板的结构强度,以增加车辆后围总成的结构强度。

10、在其中一些实施例中,第三加强子板上具有第三加强结构,第三加强结构包括沿第三加强子板的长度方向设置的拱起结构;其中,在第二加强子板的长度方向上,位于最外侧的两组凸起之间的最近距离为l1,位于最外侧的两组凸起之间的最远距离为l2,拱起结构的长度为l3,l3满足:l1≤l3≤l2。

11、基于上述实施例,利用拱起结构可以增加第三加强子板的结构强度,以增加后围外板的结构强度。

12、在其中一些实施例中,后围外板具有第一对称轴线,多个凹槽、多组凸起以及拱起结构均以第一对称轴线呈轴对称设置。

13、基于上述实施例,利用多个凹槽、多组凸起以及拱起结构均以第一对称轴线呈轴对称设置,可以使得后围外板的结构强度分布均匀,从而均匀增加车辆后围总成的结构强度。

14、在其中一些实施例中,后围内板组件包括中部内板、左侧内板以及右侧内板,中部内板具有呈夹角设置且相互连接的第一中部内子板以及第二中部内子板;左侧内板设置于中部内板左侧,具有呈夹角设置且相互连接的第一左侧内子板以及第二左侧内子板;右侧内板设置于中部内板右侧,具有呈夹角设置且相互连接的第一右侧内子板以及第二右侧内子板;其中,第一中部内子板与第一左侧内子板以及第一右侧内子板连接,第二中部内子板与第二左侧内子板以及第二右侧内子板连接,后围外板、中部内板、左侧内板以及右侧内板共同围设形成闭合腔体。

15、基于上述实施例,利用呈夹角设置且相互连接的第一中部内子板以及第二中部内子板增加中部内板的结构强度,利用呈夹角设置且相互连接的第一左侧内子板以及第二左侧内子板增加左侧内板的结构强度,利用呈夹角设置且相互连接的第一右侧内子板以及第二右侧内子板增加右侧内板的结构强度,并且由于后围外板、中部内板、左侧内板以及右侧内板共同围设形成闭合腔体可以进一步提高车辆后围总成的结构强度。

16、在其中一些实施例中,中部内板还具有三角体凹槽;中部内板还具有多个凸台;其中,后围内板组件具有第二对称轴线,三角体凹槽以及多个凸台均以第二对称轴线呈轴对称设置;和/或,左侧内板与右侧内板的厚度不同。

17、基于上述实施例,利用三角体凹槽以及多个凸台,可以增加中部内板的结构强度,并且使得三角体凹槽与多个凸台均与沿第二对称轴线对称设置,可以进一步增加中部内板的结构强度,以提高车辆后围总成的结构强度;左侧内板与右侧内板的厚度不同,可以避免左侧内板与右侧内板之间共振,从而可以减少共振噪声的产生,进而提高车辆的乘坐舒适性。

18、第二方面,本技术实施例还提供了一种车辆车身,包括车架本体以及车辆后围总成,车辆后围总成设置于车架本体上。

19、基于上述实施例,利用车辆后围总成与车架本体连接,可以增加车辆车身的结构强度,从而增加车辆车身的结构强度,并降低车辆车身的共振,进而提高车辆的乘坐舒适性。

20、第三方面,本技术实施例还提供了一种车辆,包括车辆车身。

21、基于本技术的一种车辆后围总成,包括后围外板以及后围内板组件,后围外板具有多个连接子板以及多个加强子板,多个加强子板与多个连接子板交替连接,与同一连接子板连接的两个加强子板相对于该连接子板的弯折方向相反,与同一加强子板连接的两个连接子板相对于该加强子板的弯折方向相反;后围内板组件与后围外板连接。利用多个连接子板以及多个加强子板依次交替连接,由于与同一连接子板连接的两个加强子板相对于该连接子板的弯折方向相反,与同一加强子板连接的两个连接子板相对于该加强子板的弯折方向相反,从而可以利用弯折增加后围外板的结构强度,以增加车辆后围总成的结构强度,进而提高车辆车身的结构稳定性,以降低车辆收到内部部件振动以及路面激励时的相应灵敏度,提升车辆对振动激励的衰减性能,减少共振噪声的产生,从而提高车辆的乘坐舒适性。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!