全地形车的制作方法

本申请涉及车辆,尤其涉及一种全地形车。

背景技术:

1、全地形车用于运载一个或多个乘客,且全地形车具有较好越野性能市场上对全地形车的娱乐兴趣日益增加,比如一些全地形车逐渐适用于运动休闲和赛车等活动。

2、相关技术中,当前全地形车包括车架,其中车架用于布置驾驶室以及安装发动机等部件或装置。但是,车架的布局不合理,影响车架的安装空间,难以满足整车布置需求,也会影响车架的结构稳定性。

技术实现思路

1、鉴于上述问题,本申请实施例提供了一种全地形车,既可以合理优化全地形车的前车架的安装空间,也可以提高车架的强度和刚度。

2、为了实现上述目的,本申请实施例提供如下技术方案:

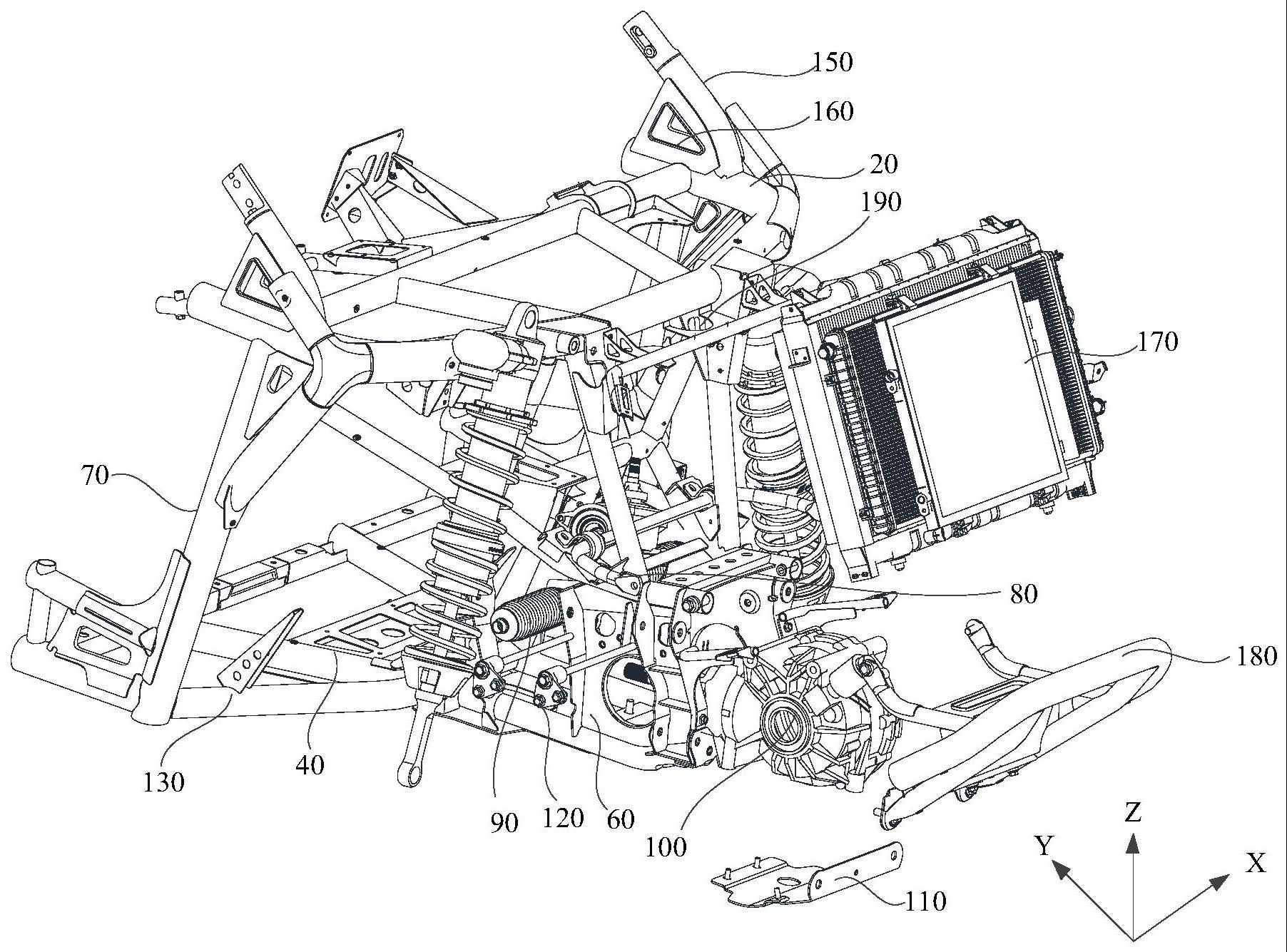

3、本申请实施例提供了一种全地形车,包括车架、平衡杆、转向机构、前桥总成以及支撑所述车架的多个车轮,其中,所述车架包括沿着第二方向延伸的前车架、中车架以及后车架,所述前车架至少包括第一安装空间、第二安装空间、第三安装空间,所述平衡杆安装于所述第一安装空间内,所述转向机构安装在所述第二安装空间内,所述前桥总成安装在所述第三安装空间内;沿第三方向,所述第一安装空间位于所述第二安装空间的上方,沿第二方向,所述第二安装空间、所述第三安装空间依次设置;

4、其中,所述第二方向为全地形车的行进方向;所述第三方向为全地形车的高度方向。

5、在一种可选的实施例中,所述前车架第一支撑框架、第二支撑框架以及用于连接所述第一支撑框架和所述第二支撑框架的第一立梁组件;

6、所述第一支撑框架包括沿第一方向间隔设置的两个第一支撑纵梁,以及用于连接两个所述第一支撑纵梁的第一横梁,所述第一方向为全地形车的行进方向前车架的宽度方向;每个所述第一支撑纵梁均通过一个所述第一立梁组件与所述第二支撑框架连接;

7、两个所述第一立梁组件、两个第一支撑纵梁和所述第一横梁围成三角形的第一安装空间。

8、在一种可选的实施例中,所述第一支撑框架还包括第二横梁,所述第二横梁和所述第一横梁沿第二方向间隔设置;

9、所述第二横梁的一端与其中一个所述第一支撑纵梁连接,所述第二横梁的另一端与另外一个所述第一支撑纵梁连接;全地形车的行进方向

10、每个所述第一立梁组件包括沿所述第二方向间隔设置的第一立梁和第二立梁。

11、在一种可选的实施例中,所述前车架还包括第三支撑框架,所述第三支撑框架设置在所述第一支撑框架背离所述第二支撑框架的一侧,且至少与所述第一支撑框架连接。

12、在一种可选的实施例中,所述前车架还包括第二立梁组件和安装板组件;所述第二立梁组件和所述安装板组件沿所述第二方向间隔设置,且所述安装板组件和所述第二立梁组件均用于连接所述第一支撑框架和所述第三支撑框架;

13、所述第二立梁组件、所述安装板组件、所述第一支撑框架和所述第三支撑框架围成第二安装空间;

14、所述安装板组件、所述第一支撑框架和所述第三支撑框架围成第三安装空间。

15、在一种可选的实施例中,所述第二立梁组件包括第三立梁和第四立梁,所述第三立梁和所述第四立梁沿所述第一方向间隔设置,且所述第三立梁和所述第四立梁的一端与所述第一支撑框架连接,另一端均与所述第三支撑框架连接。

16、在一种可选的实施例中,所述安装板组件包括沿所述第一方向间隔设置第一安装板和第二安装板,所述第一安装板和所述第二安装板的一端与所述第三支撑框架连接,所述第一安装板和所述第二安装板的另一端与所述第一支撑框架连接;

17、所述第一安装板和所述第二安装板上均设置有安装孔,两个所述安装孔对位设置。

18、在一种可选的实施例中,所述前车架还包括第三安装板和至少两个安装支座;所述安装板组件、所述第三安装板和至少所述两个安装支座均用于与前桥总成连接;

19、所述第三安装板设置在所述第三支撑框架的底部,并与所述安装板组件连接;

20、其中一个所述安装支座设置在所述第一安装板上,另一个所述安装支座设置在所述第二安装板上,并位于所述安装孔背离所述第三支撑框架的一侧。

21、在一种可选的实施例中,所述前车架还包两个斜向支撑构件,两个所述斜向支撑构件沿所述第一方向间隔设置,分别位于与所述第三支撑框架的两侧,并与所述第三支撑框架连接。

22、在一种可选的实施例中,所述全地形车还包括散热器和保险杠;所述散热器通过散热器支座分别与所述前车架的第二支撑框架和第三支撑框架连接;

23、所述保险杠与所述第三支撑框架的前端连接。

24、与相关技术相比,本申请实施例提供的全地形车,具有以下优点;

25、本申请实施例提供的全地形车,通过对前车架的结构进行改进,前车架至少包括第一安装空间、第二安装空间和第三安装空间,且沿第三方向,第一安装空间位于第二安装空间的上方,沿第二方向,第二安装空间、第三安装空间依次设置,使得第一安装空间、第二安装空间和第三安装空间形成类似于三角形的结构,如此设置,合理优化了前车架的安装空间,并提高了前车架的强度和刚度,进而提高车架的结构稳定性。

26、除了上面所描述的本公开实施例解决的技术问题、构成技术方案的技术特征以及由这些技术方案的技术特征所带来的有益效果外,本公开实施例提供的全地形车所能解决的其他技术问题、技术方案中包含的其他技术特征以及这些技术特征带来的有益效果,将在具体实施方式中作出进一步详细的说明。

技术特征:

1.一种全地形车,包括:车架、平衡杆、转向机构、前桥总成以及支撑所述车架的多个车轮,其中,所述车架包括沿着第二方向延伸的前车架、中车架以及后车架,其特征在于,所述前车架至少包括第一安装空间、第二安装空间、第三安装空间,所述平衡杆安装于所述第一安装空间内,所述转向机构安装在所述第二安装空间内,所述前桥总成安装在所述第三安装空间内;沿第三方向,所述第一安装空间位于所述第二安装空间的上方,沿第二方向,所述第二安装空间、所述第三安装空间依次设置;

2.根据权利要求1所述的全地形车,其特征在于,所述前车架包括:第一支撑框架、第二支撑框架以及用于连接所述第一支撑框架和所述第二支撑框架的第一立梁组件;

3.根据权利要求2所述的全地形车,其特征在于,所述第一支撑框架还包括第二横梁,所述第二横梁和所述第一横梁沿第二方向间隔设置;

4.根据权利要求3所述的全地形车,其特征在于,所述前车架还包括第三支撑框架,所述第三支撑框架设置在所述第一支撑框架背离所述第二支撑框架的一侧,且至少与所述第一支撑框架连接。

5.根据权利要求4所述的全地形车,其特征在于,所述前车架还包括第二立梁组件和安装板组件;所述第二立梁组件和所述安装板组件沿所述第二方向间隔设置,且所述安装板组件和所述第二立梁组件均用于连接所述第一支撑框架和所述第三支撑框架;

6.根据权利要求5所述的全地形车,其特征在于,所述第二立梁组件包括第三立梁和第四立梁,所述第三立梁和所述第四立梁沿所述第一方向间隔设置,且所述第三立梁和所述第四立梁的一端与所述第一支撑框架连接,另一端均与所述第三支撑框架连接。

7.根据权利要求5所述的全地形车,其特征在于,所述安装板组件包括沿所述第一方向间隔设置第一安装板和第二安装板,所述第一安装板和所述第二安装板的一端与所述第三支撑框架连接,所述第一安装板和所述第二安装板的另一端与所述第一支撑框架连接;

8.根据权利要求7所述的全地形车,其特征在于,所述前车架还包括第三安装板和至少两个安装支座;所述安装板组件、所述第三安装板和至少所述两个安装支座均用于与前桥总成连接;

9.根据权利要求4-8任一项所述的全地形车,其特征在于,所述前车架还包两个斜向支撑构件,两个所述斜向支撑构件沿所述第一方向间隔设置,分别位于与所述第三支撑框架的两侧,并与所述第三支撑框架连接。

10.根据权利要求9所述的全地形车,其特征在于,所述全地形车还包括散热器和保险杠;

技术总结

本申请提供了一种全地形车,涉及车辆技术领域,其旨在解决车架布局紧凑性差的技术问题。该全地形车包括车架、平衡杆、转向机构、前桥总成以及支撑车架的多个车轮,其中,车架包括沿着第二方向延伸的前车架、中车架以及后车架,前车架至少包括第一安装空间、第二安装空间、第三安装空间,平衡杆安装于第一安装空间内,转向机构安装在第二安装空间内,前桥总成安装在第三安装空间内;沿第三方向,第一安装空间位于第二安装空间的上方,沿第二方向,第二安装空间、第三安装空间依次设置;第二方向为全地形车的行进方向。本申请提供的全地形车,能够合理优化了前车架的安装空间,提高了全地形车的布局紧凑性。

技术研发人员:请求不公布姓名

受保护的技术使用者:赛格威科技有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!