一种具有模块化易装卸充气救生衣的制作方法

1.本发明涉及充气救生设备技术领域,尤其是一种具有模块化易装卸充气救生衣。

背景技术:

2.水上救生是指人们在水上活动时发生意外事故时所采取的救助措施,分为静水救生和海浪救生。

3.而水上救生设备则是应用于人们在水上活动时提升安全性的设备,比如充气救生衣、泡沫救生衣、充气救生圈、泡沫救生圈等等,但是上述设备均有一个共同的问题,就是体积比较大,随身携带很不方便,十分麻烦,导致人们在发生危险时往往都是身边没有这些救生设备的情况下。

4.随着科技的发展,越来越多种类的救生设备应运而生,目前市面上使用最多的充气救生设备为穿戴式充气救生衣,利用水浸式触发控制器来浸水出发,从而将高压气瓶内的气体充入气囊内部,已达到快速充填的目的,但是目前的充气设备多为单一气囊设计,同时多设计成直线触发模式,这种方式会导致气罐和触发机构的空间占用很大,空间布局不合理,水浸式触发控制器也为固定安装结构,使用之后水浸式触发控制器拆卸更换十分麻烦,而且会导致充气式救生衣的重量很不均匀,穿戴很不舒适,功能拓展性也十分局限。

技术实现要素:

5.本发明要解决的技术问题是:为了解决上述背景技术中存在的问题,提供一种改进的具有模块化易装卸充气救生衣,解决目前的充气设备多为单一气囊设计,同时多设计成直线触发模式,这种方式会导致气罐和触发机构的空间占用很大,空间布局不合理,水浸式触发控制器也为固定安装结构,在使用之后水浸式触发控制器拆卸更换十分麻烦,而且会导致充气式救生衣的重量很不均匀,穿戴很不舒适,功能拓展性也十分局限的问题。

6.本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种具有模块化易装卸充气救生衣,包括内置气囊的救生衣本体和内置高压二氧化碳的钢制气罐,所述的救生衣本体下表面缝接有下端开口的内部收纳兜,所述的内部收纳兜内侧面上缝接有内部装配框,所述的内部装配框内侧壁上固定连接有与气囊进气口相连通的内部输气导管,所述的内部装配框两侧内壁对应内部输气导管连接端位置对称设置有一体结构内部装配管,所述的内部装配管外侧面上活动装配有用于安装钢制气罐的t字型结构活动连接管,所述的内部装配框外侧面对应内部装配管位置开设有内螺纹侧向装卸孔,所述的活动连接管与内螺纹侧向装卸孔内部安装有模块化水浸控制机构。

7.所述的模块化水浸控制机构包括螺纹装配在内螺纹侧向装卸孔内部的外螺纹装配管、固定在外螺纹装配管内部的一体结构第一限位环、固定在活动连接管内部的第二限位环、第三限位环、设置在第一限位环与第二限位环之间的挤压弹簧、固定在挤压弹簧顶端的内侧挤压块、装配在内侧挤压块非弹性连接顶端的水溶性泡沫、安装在活动连接管中部的中置挤压框、固定在中置挤压框靠近钢制气罐端的顶针和安装在第三限位环与中置挤压

框之间的复位弹簧。

8.活动连接管内侧面位于内部装配管连接端开设有内置橡胶密封圈的环形装配槽,所述的活动连接管内侧面位于钢制气罐连接端开设有内螺纹装配凹槽,所述的钢制气罐通过一体结构外螺纹出气管旋入内螺纹装配凹槽内部与活动连接管固定连通。

9.所述的内部收纳兜开口位置缝接有用于闭合下端开口的条形魔术贴绑带。

10.所述的内侧挤压块外侧弧形面上具有与挤压弹簧相配合的一体结构第四限位环,所述的内侧挤压块位于水溶性泡沫连接端开设有环形安装凹槽,所述的水溶性泡沫包括插接在环形安装凹槽内的环形段和固定在环形段外侧的一体结构限位段,所述的内侧挤压块通过限位段卡在第二限位环外侧在活动连接管内部保持固定限位。

11.所述的中置挤压框侧壁和内侧挤压块撞击面均为相平行的斜置挤压面。

12.所述的内部输气导管进气口位于内部装配管内部轴向套接有内置单向止逆阀的顶部进气嘴。

13.所述的第一限位环内部卡接固定有金属过滤网框。

14.所述的内侧挤压块外侧面上开设有多个呈环形阵列排列的弧形导气凹槽。

15.所述的活动连接管内侧面上具有用于提升内侧挤压块伸缩稳定性和支撑性的斜置导向板。

16.本发明的有益效果是:

17.(1)本发明的一种具有模块化易装卸充气救生衣将钢制气罐与模块化水浸控制机构安装在位于救生衣本体下表面的内部收纳兜内,使得人们在落水的情况下可以更快触发充气设备,提升安全性;

18.(2)同时利用底置式设计,通过t字型结构活动连接管的三个连接端分别将储气、输气和触发结构连接,可以采用弹性撞击后挤压触发的原理,可以方便安装,结构布局更加合理,同时利用活动装配方便,可以方便钢制气罐装卸操作;

19.(3)同时采用外螺纹装配管旋入内螺纹侧向装卸孔内部来快速装卸,使得后期更换操作简单方便,同时采用内置式模块化安装方式,可以根据需要在内部收纳兜安装不同的功能设备,拓展性能大大提升;

20.(4)通过在内部设置挤压弹簧和复位弹簧,在提供充足挤压动能的同时还可以方便在拆卸更换时弹性复位,并且在安装后可以有效提升装配牢固度。

附图说明

21.下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

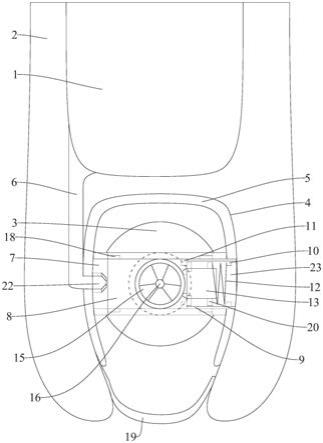

22.图1是本发明的结构示意图。

23.图2是本发明中内部收纳兜内部的剖视图。

24.图3是本发明中活动连接管内部的局部剖视图。

具体实施方式

25.现在结合附图对本发明作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本发明的基本结构,因此其仅显示与本发明有关的构成。

26.图1、图2和图3所示的一种具有模块化易装卸充气救生衣,包括内置气囊1的救生

衣本体2和内置高压二氧化碳的钢制气罐3,救生衣本体2下表面缝接有下端开口的内部收纳兜4,内部收纳兜4内侧面上缝接有内部装配框5,内部装配框5内侧壁上固定连接有与气囊1进气口相连通的内部输气导管6,内部装配框5两侧内壁对应内部输气导管6连接端位置对称设置有一体结构内部装配管7,内部装配管7外侧面上活动装配有用于安装钢制气罐3的t字型结构活动连接管8,内部装配框5外侧面对应内部装配管7位置开设有内螺纹侧向装卸孔,活动连接管8与内螺纹侧向装卸孔内部安装有模块化水浸控制机构。

27.气囊1可以采用模块化设计,可以通过设置内置式固定气囊,也可以在外部外挂气囊,然后外挂气囊的方式是在救生衣本体2外侧面上固定螺纹连接管,通过外挂气囊的连接头螺纹插入来与内部输气导管6相连通,然后通过增加钢制气罐3的数量来达到增强浮力的目的,适用于体重较大的人群使用,或者在应急时多人使用。

28.进一步地,为了配合内部装配,模块化水浸控制机构包括螺纹装配在内螺纹侧向装卸孔内部的外螺纹装配管9、固定在外螺纹装配管9内部的一体结构第一限位环10、固定在活动连接管8内部的第二限位环11、第三限位环122、设置在第一限位环10与第二限位环11之间的挤压弹簧12、固定在挤压弹簧12顶端的内侧挤压块13、装配在内侧挤压块13非弹性连接顶端的水溶性泡沫14、安装在活动连接管8中部的中置挤压框15、固定在中置挤压框15靠近钢制气罐3端的顶针16和安装在第三限位环122与中置挤压框15之间的复位弹簧17。

29.进一步地,为了提升装配端的密封性,活动连接管8内侧面位于内部装配管7连接端开设有内置橡胶密封圈18的环形装配槽,活动连接管8内侧面位于钢制气罐3连接端开设有内螺纹装配凹槽,钢制气罐3通过一体结构外螺纹出气管旋入内螺纹装配凹槽内部与活动连接管8固定连通。

30.进一步地,为了提升底部安全性,内部收纳兜4开口位置缝接有用于闭合下端开口的条形魔术贴绑带19。

31.进一步地,为了配合弹性挤压和装配限位,内侧挤压块13外侧弧形面上具有与挤压弹簧12相配合的一体结构第四限位环20,内侧挤压块13位于水溶性泡沫14连接端开设有环形安装凹槽21,水溶性泡沫14包括插接在环形安装凹槽21内的环形段和固定在环形段外侧的一体结构限位段,内侧挤压块13通过限位段卡在第二限位环11外侧在活动连接管8内部保持固定限位。

32.在穿戴者落水之后,水溶性泡沫14浸水变软溶解,然后限位段失去限位能力,这时候挤压弹簧12控制内侧挤压块13向内挤压,内侧挤压块13穿过第二限位环11撞击中置挤压框15,同时第四限位环20与第二限位环11接触密封,闭合外部进水口。

33.进一步地,为了配合挤压,提升导向性,中置挤压框15侧壁和内侧挤压块13撞击面均为相平行的斜置挤压面。

34.进一步地,为了提升安全性,防止空气倒流,内部输气导管6进气口位于内部装配管5内部轴向套接有内置单向止逆阀的顶部进气嘴22。

35.进一步地,为了防止杂物流入内部,第一限位环10内部卡接固定有金属过滤网框23。

36.然后在金属过滤网框23外侧壁上固定手控旋钮,方便后期拆卸。

37.进一步地,为了配合挤压后导气,内侧挤压块13外侧面上开设有多个呈环形阵列排列的弧形导气凹槽24。

38.进一步地,为了提升内部导向性和支撑力,活动连接管8内侧面上具有用于提升内侧挤压块13伸缩稳定性和支撑性的斜置导向板25。

39.本发明的一种具有模块化易装卸充气救生衣将钢制气罐3与模块化水浸控制机构安装在位于救生衣本体1下表面的内部收纳兜4内,使得人们在落水的情况下可以更快触发充气设备,提升安全性;同时利用底置式设计,通过t字型结构活动连接管8的三个连接端分别将储气、输气和触发结构连接,可以采用弹性撞击后挤压触发的原理,可以方便安装,结构布局更加合理,同时利用活动装配方便,可以方便钢制气罐3装卸操作;同时采用外螺纹装配管9旋入内螺纹侧向装卸孔内部来快速装卸,使得后期更换操作简单方便,同时采用内置式模块化安装方式,可以根据需要在内部收纳兜安装不同的功能设备,拓展性能大大提升;通过在内部设置挤压弹簧12和复位弹簧17,在提供充足挤压动能的同时还可以方便在拆卸更换时弹性复位,并且在安装后可以有效提升装配牢固度。

40.以上述依据本发明的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项发明技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项发明的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1