潜艇空调系统

1.本发明涉及制冷系统技术领域,尤其是涉及一种潜艇空调系统。

背景技术:

2.潜艇由于其内部工作环境的特殊性与工况多变的恶劣性,其内部温度可高达50℃,局部相对湿度高达80%,而人员在潜艇内部感到舒适的温度为25℃,湿度为50%,根据国内外多年实测与采样分析,潜艇大气中含有608种有机污染物、多种气溶胶、微生物以及放射性物质,包括但不限于油料、润滑剂、机械装置、人员机体代谢与食物烹饪腐败分子等,与空气高度混合,呈现成分复杂、区域富集的特点,且潜艇空间的狭小密封,随着潜艇水下隐蔽航行时间的不断增加有害物质会逐步积累,进一步影响舱室的空气质量。

3.为了给作业人员提供相对舒适的工作环境,国内外均对潜艇舱室的空气质量提出了严苛要求,并将舱室内空气控制水平作为衡量潜艇总体性能的一项重要指标。潜艇内部的空气的温度一般通过内置的空调通风系统进行改善,潜艇的空调通风系统一般采用管道通风,对潜艇内部的空气集中处理调节空气的温湿度。

4.现有的空调系统在调节温湿度过程中需要消耗大量的电能,而潜艇内部电能一般通过蓄电池进行提供,而由于蓄电池储存的电能有限,根据相关数据显示,潜艇水下航行时空调系统耗电将近全艇用电的37%,对潜艇的机动性和水下续航能力造成严重影响。

技术实现要素:

5.本发明的目的在于克服上述技术不足,提出一种潜艇空调系统,解决现有技术中潜艇空调系统在水下航行时消耗的电能过多,对潜艇的水下航行造成不便的技术问题。

6.为达到上述技术目的,本发明的技术方案提供一种潜艇空调系统,装设于潜艇内,包括:

7.温湿度处理单元,所述温湿度处理单元上设置有进风口、除湿液入口和出风口;

8.除湿液供入单元,所述除湿液供入单元与温湿度处理单元连通,用于向所述温湿度处理单元提供除湿液;

9.制冷单元,所述制冷单元包括蓄冷模块,所述蓄冷模块用于在潜艇处于非潜航工作状态时进行蓄冷,并在潜艇处于潜航工作状态时,通过所蓄冷量对制冷液降温,并将降温后的所述制冷液通入所述温湿度处理单元;

10.所述温湿度处理单元用于通过除湿液和制冷液对经由所述进风口进入的空气进行除湿和降温,并将除湿和降温后的空气经由所述出风口排出。

11.可选地,所述制冷单元还包括制冷模块,所述制冷模块设置有制冷端和蓄冷端,所述制冷端与所述温湿度处理单元连通,所述蓄冷端与所述蓄冷模块连通,所述制冷模块用于对制冷液进行降温,并在潜艇处于非潜航工作状态时,将制冷液通过所述蓄冷端输送至所述蓄冷模块进行蓄冷,并在潜艇处于潜航工作状态时,将制冷液通过所述制冷端输送至所述温湿度处理单元。

12.可选地,所述蓄冷模块包括蓄冷装置和换热装置,所述蓄冷装置包括蓄冷箱、换热盘管和蓄冷球,所述蓄冷箱的内部设置有密闭的蓄冷腔,所述蓄冷腔内填充有换热液,所述换热盘管装设于所述蓄冷腔内,所述换热盘管与所述蓄冷端连通,所述蓄冷端用于在潜艇处于非潜航工作状态时,将制冷液通入和通出所述换热盘管,所述蓄冷球设置于所述蓄冷腔内,用于与所述换热液形成换热,所述换热装置与所述蓄冷腔连通,用于在潜艇处于潜航工作状态时,将换热液输送至所述换热装置内部并与所述换热装置内部的制冷液进行换热,并将所述换热装置的制冷液输送至所述温湿度处理单元。

13.可选地,所述蓄冷装置还包括若干换热挡板,各所述换热挡板均间隔于所述蓄冷腔内并固定于所述换热盘管上,相邻所述换热挡板分别与所述蓄冷腔左侧壁和所述蓄冷腔的右侧壁贴合,以于所述蓄冷腔内形成折形流道,所述蓄冷箱的表面设置有供所述换热装置连接的进液口和出液口,所述进液口和所述出液口分别连通于所述折形流道的两端。

14.可选地,所述除湿液供入单元包括浓缩装置、驱动模块和除湿液循环管,所述温湿度处理单元还设置有除湿液出口,所述除湿液循环管的一端与所述浓缩装置连接,所述除湿液循环管的另一端与所述除湿液入口和所述除湿液出口连接,所述浓缩装置用于对进入所述浓缩装置的除湿液进行浓缩,所述驱动模块安装于所述除湿液循环管上,用于将所述浓缩装置浓缩后的除湿液驱动至所述除湿液入口,并将从所述除湿液出口流出的除湿液驱动至所述浓缩装置。

15.可选地,所述浓缩装置包括安装外壳、导热内壳和供热模块,所述导热内壳固定于所述安装外壳内,所述导热内壳与所述安装外壳之间形成导热间隙,所述导热内壳的内部设置有浓缩腔,所述导热内壳的表面开设有与所述浓缩腔连通的除湿液通入口和除湿液通出口,所述除湿液循环管靠近所述浓缩装置的一端与所述除湿液通入口和所述除湿液通出口连通,所述供热模块与潜艇的废气排出口连接,以用于将潜艇排出的废气通入所述导热间隙。

16.可选地,所述除湿液供入单元还包括冷却供热模块,所述冷却供热模块包括冷却器、供热管和冷却液循环泵,所述冷却器内填充有冷却液,连接于所述除湿液通出口和所述除湿液入口的所述除湿液循环管至少有一部分位于所述冷却液内,所述供热管的一端与所述冷却器的内部连通,所述供热管的另一端设置于所述浓缩腔内,所述冷却液循环泵安装于所述供热管上,用于驱动冷却液于所述供热管内循环。

17.可选地,所述温湿度处理单元包括引风通道、风机和温湿度处理器,所述进风口和所述出风口分别位于所述引风通道的两端,所述风机和所述温湿度处理器均装设于所述引风通道内,所述风机位于所述温湿度处理器靠近所述进风口的一侧,所述除湿液入口设置于所述温湿度处理器上,所述温湿度处理器用于通过除湿液和制冷液对所述引风通道内的空气进行除湿和降温。

18.可选地,所述温湿度处理单元还包括空气加热器和温湿度监测模块,空气加热器安装于引风通道内并位于温湿度处理器靠近出风口的一侧,用于对引风通道内的空气进行加热,所述温湿度监测模块装设于引风通道内并位于温湿度处理器靠近进风口的一侧,用于对进入所述温湿度处理器前空气的温湿度进行监测,所述温湿度监测模块监测到空气的湿度大于一定值时,控制所述除湿液供入单元向所述除湿液入口供入除湿液,所述温湿度监测模块监测到空气的湿度小于一定值时,控制所述除湿液供入单元停止向所述除湿液入

口供入除湿液,所述温湿度监测模块监测到空气的温度大于一定值时,控制所述制冷单元向所述温湿度处理器供入制冷液,并控制所述空气加热器停止对空气加热,所述温湿度监测模块监测到空气的温度小于一定值时,控制所述制冷单元停止向所述温湿度处理器供入制冷液,并控制所述空气加热器对空气加热。

19.可选地,所述温湿度处理器包括固定壳、导热填料、制冷管和除湿喷头,所述固定壳固定于所述引风通道内,所述固定壳靠近所述进风口和所述出风口的两侧分别设置有进风通口和出风通口,所述导热填料填充于所述固定壳的内部,所述制冷管设置于所述导热填料内并于所述制冷单元连通,以用于供所述制冷单元通入制冷液,所述除湿喷头与所述除湿液入口连通并位于所述导热填料的上方,用于对所述导热填料喷洒除湿液。

20.与现有技术相比,本发明提供的潜艇空调系统有益效果包括:通过设置温湿度处理单元、除湿液供入单元和制冷单元,温湿度处理单元上设置有进风口、除湿液入口和出风口;潜艇内的高温高湿空气从进风口进入温湿度处理单元,除湿液供入单元与温湿度处理单元连通,可通过除湿液入口向温湿度处理单元提供除湿液,以降低空气的湿度,蓄冷模块向温湿度处理单元通入制冷液,以降低空气的温度,降温和除湿后的空气经由出风口排至潜艇内,以改善潜艇内的空气质量,由于蓄冷模块可在潜艇处于非潜航工作状态时进行蓄冷,并在潜艇处于潜航工作状态时,利用所蓄冷量对制冷液降温,并将降温后的制冷液通入温湿度处理单元,实现所蓄冷量的利用,可有效减轻潜艇在潜航工作状态时空调系统的能耗,进而减轻潜艇内部蓄电池的能耗,延长蓄电池的工作时长。

附图说明

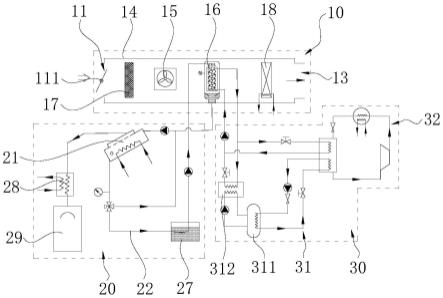

21.图1为本发明实施例提供的潜艇空调系统的结构示意图。

22.图2为本发明实施例提供的潜艇空调系统的温湿度处理器的结构示意图。

23.图3为本发明实施例提供的潜艇空调系统的制冷单元的结构示意图。

24.图4为本发明实施例提供的潜艇空调系统的蓄冷装置的结构示意图。

25.图5为本发明实施例提供的潜艇空调系统的蓄冷装置隐藏箱盖的结构示意图。

26.图6为本发明实施例提供的潜艇空调系统的除湿液供入单元的结构示意图。

27.图7为本发明实施例提供的潜艇空调系统的浓缩装置的结构示意图。

28.其中,图中各附图标记:

29.10—温湿度处理单元

ꢀꢀꢀꢀ

11—进风口

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

12—除湿液入口

30.13—出风口

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

14—引风通道

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

15—风机

31.16—温湿度处理器

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

17—空气过滤器

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

18—空气加热器

32.19—温湿度监测模块

ꢀꢀꢀꢀ

20—除湿液供入单元

ꢀꢀꢀ

21—浓缩装置

33.22—驱动模块

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

23—除湿液循环管

ꢀꢀꢀꢀꢀ

24—浓度计

34.25—回流管

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

26—三通电磁阀

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

27—冷却供热模块

35.28—液化器

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

29—水箱

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

30—制冷单元

36.31—蓄冷模块

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

32—制冷模块

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

111—风阀

37.161—固定壳

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

162—导热填料

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

163—制冷管

38.164—除湿喷头

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

165—挡水板

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

166—环形导流板

39.211—安装外壳

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

212—导热内壳

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

213—供热模块

40.214—导热间隙

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

215—喷淋管

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

216—喷淋承接板

41.221—第一除湿液驱动泵 222—第二除湿液驱动泵

42.231—除湿液通入管

ꢀꢀꢀꢀꢀ

232—除湿液通出管

ꢀꢀꢀꢀ

271—冷却器

43.272—供热管

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

311—蓄冷装置

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

312—换热装置

44.313—换热循环管

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

321—制冷端

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

322—蓄冷端

45.323—循环细管

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

324—蒸发器

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

325—膨胀阀

46.326—冷凝器

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

327—压缩机

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

1611—进风通口

47.1612—出风通口

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

1613—除湿液出口

ꢀꢀꢀꢀꢀ

2111—浓缩腔

48.2112—除湿液通入口

ꢀꢀꢀꢀ

2113—除湿液通出口

ꢀꢀꢀ

2114—蒸汽通孔

49.2115—导气盖

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2121—出气孔

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2122—第一导出口

50.2123—第二导出口

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2131—引风机

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

3111—蓄冷箱

51.3112—换热盘管

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

3113—换热挡板

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

3114—折形流道

52.3121—连通管

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

3122—第三截止阀

ꢀꢀꢀꢀꢀ

3131—换热循环泵

53.3211—制冷循环管

ꢀꢀꢀ

3212—第二制冷液循环泵 3213—第二截止阀

54.3221—蓄冷循环管

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

3222—第一制冷液循环泵

55.3223—节流阀

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

3224—第一截止阀

ꢀꢀꢀꢀꢀ

31111—箱体

56.31112—箱盖

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

31113—蓄冷腔

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

31114—进液口

57.31115—出液口

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

31121—载冷剂入口

ꢀꢀꢀꢀ

31122—载冷剂出口。

具体实施方式

58.为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

59.本发明提供了一种潜艇空调系统,装设于潜艇内,如图1所示,包括温湿度处理单元10、除湿液供入单元20和制冷单元30,温湿度处理单元10上设置有进风口11、除湿液入口12和出风口13;除湿液供入单元20与温湿度处理单元10连通,用于向温湿度处理单元10提供除湿液;制冷单元30包括蓄冷模块31,蓄冷模块31用于在潜艇处于非潜航工作状态时进行蓄冷,并在潜艇处于潜航工作状态时,通过所蓄冷量对制冷液降温,并将降温后的制冷液通入温湿度处理单元10;温湿度处理单元10用于通过除湿液供入单元20提供的除湿液和蓄冷模块31提供的制冷液对经由进风口11进入温湿度处理单元10的空气进行除湿和降温,并将除湿和降温后的空气经由出风口13排出。

60.具体地,通过设置温湿度处理单元10、除湿液供入单元20和制冷单元30,温湿度处理单元10上设置有进风口11、除湿液入口12和出风口13;潜艇内的高温高湿空气从进风口11进入温湿度处理单元10,除湿液供入单元20与温湿度处理单元10连通,可通过除湿液入口12向温湿度处理单元10提供除湿液,以降低空气的湿度,蓄冷模块31向温湿度处理单元10通入制冷液,以降低空气的温度,降温和除湿后的空气经由出风口13排至各舱室的布风器,最终进入潜艇的各舱室内,以改善潜艇各舱室内的空气质量,由于蓄冷模块31可在潜艇处于非潜航工作状态时进行蓄冷,并在潜艇处于潜航工作状态时,利用所蓄冷量对制冷液降温,并将降温后的制冷液通入温湿度处理单元10,实现所蓄冷量的利用,可有效减轻潜艇

在潜航工作状态时空调系统的能耗,进而减轻潜艇内部蓄电池的能耗,延长蓄电池的工作时长。

61.本实施例中,如图1所示,温湿度处理单元10包括引风通道14、风机15和温湿度处理器16,进风口11和出风口13分别位于引风通道14的两端,进风口11处设置有风阀111,风机15和温湿度处理器16均装设于引风通道14内,风机15位于温湿度处理器16靠近进风口11的一侧,除湿液入口12设置于温湿度处理器16上,温湿度处理器16用于通过除湿液和制冷液对引风通道14内的空气进行除湿和降温。具体地,空调系统运行时,风机15将潜艇内的高温高湿的气体引入引风通道14,并进入到温湿度处理器16,温湿度处理器16对流经的空气通过制冷液和除湿液进行降温和除湿,降温和除湿后的空气在风机15的带动下从出风口13排出。

62.本实施例中,如图1所示,温湿度处理单元10还包括空气过滤器17,空气过滤器17安装于引风通道14内并位于风机15靠近进风口11的一侧,用于对进入引风通道14的空气进行过滤。为降低各舱室气溶胶、杂质气体的净含量,空气过滤器17设置为多层结构,其中,第1层为活性炭净化纤维层,以用于除尘,第2层为静电除尘层,用于吸附微量油雾、气溶胶、有机气体,减少其与除湿剂的化学反应,余下各层根据区域需要,设置专用催化剂在后续层净化空气。

63.本实施例中,如图1和2所示,温湿度处理单元10还包括空气加热器18和温湿度监测模块19,空气加热器18安装于引风通道14内并位于温湿度处理器16靠近出风口13的一侧,用于对引风通道14内的空气进行加热,温湿度监测模块19装设于引风通道14内并位于温湿度处理器16靠近进风口11的一侧,用于对进入温湿度处理器16前空气的温湿度进行监测,温湿度监测模块19监测到空气的湿度大于一定值时,控制除湿液供入单元20向除湿液入口12供入除湿液,温湿度监测模块19监测到空气的湿度小于一定值时,控制除湿液供入单元20停止向除湿液入口12供入除湿液,温湿度监测模块19监测到空气的温度大于一定值时,控制制冷单元30向温湿度处理器16供入制冷液,并控制空气加热器18停止对空气加热,温湿度监测模块19监测到空气的温度小于一定值时,控制制冷单元30停止向温湿度处理器16供入制冷液,并控制空气加热器18对空气加热。

64.具体地,以人体感应到的最舒适的空气温湿度为例,当温湿度监测模块19监测到空气的湿度大于60%,潜艇控制除湿液供入单元20正常向温湿度处理器16通入除湿液,当温湿度监测模块19监测到空气的湿度小于40%,潜艇控制除湿液供入单元20停止向温湿度处理器16通入除湿液;当温湿度监测模块19监测到空气的温度低于15℃时,潜艇控制制冷单元30停止向温湿度处理器16通入制冷液,同时控制空气加热器18开启,当温湿度监测模块19监测到空气的温度高于27℃时,潜艇控制制冷单元30向温湿度处理器16通入制冷液,同时控制空气加热器18关闭,以将空气的温度控制在人体舒适的感应范围内。

65.本实施例中,进一步地,如图1和2所示,温湿度处理器16包括固定壳161、导热填料162、制冷管163和除湿喷头164,固定壳161固定于引风通道14内,固定壳161靠近进风口11和出风口13的两侧分别设置有进风通口1611和出风通口1612,导热填料162填充于固定壳161的内部,制冷管163设置于导热填料162内并于制冷单元30连通,以用于供制冷单元30通入制冷液,除湿喷头164与除湿液入口12连通并位于导热填料162的上方,用于对导热填料162喷洒除湿液。除湿液供入单元20向除湿液入口12供入除湿液,除湿液经由除湿喷头164

喷洒至导热填料162,制冷单元30向制冷管163通入制冷液,对导热填料162进行降温,空气从进风通口1611进入导热填料162后,在除湿液的除湿作用以及导热填料162的吸热作用下进行除湿和降温。

66.本实施例中,进一步地,温湿度监测模块19为温湿度监测器,温湿度监测器固定于固定壳161上并位于进风通口1611的一侧。

67.本实施例中,进一步地,如图2所示,温湿度处理器16还包括挡水板165和环形导流板166,挡水板165位于导热填料162靠近出风通口1612的一侧,以防止除湿液被空气带出。固定壳161的底部设置有除湿液出口1613,环形导流板166位于导热填料162靠近除湿液出口1613的一端,用于将流出导热填料162的除湿液导向至除湿液出口1613。

68.本实施例中,进一步地,导热填料162为铝合金斜波纹冲孔金属填料,其表面湿润性好,强度高,耐腐蚀性强,可适用于类似潜艇热湿负荷较大、气体成分复杂的环境,增加除湿的效率。

69.可选地,如图1和3所示,制冷单元30还包括制冷模块32,制冷模块32设置有制冷端321和蓄冷端322,制冷端321与温湿度处理单元10连通,蓄冷端322与蓄冷模块31连通,制冷模块32用于对制冷液进行降温,并在潜艇处于非潜航工作状态时,将制冷液通过蓄冷端322输送至蓄冷模块31进行蓄冷,并在潜艇处于潜航工作状态时,将制冷液通过制冷端321输送至温湿度处理单元10。具体地,潜艇在处于非潜航工作状态时,制冷模块32通过蓄冷端322对输送制冷液,以使蓄冷模块31对冷量进行储存,当潜艇处于潜航工作状态时,首先通过蓄冷模块31对所蓄冷量对空气进行降温,当蓄冷模块31对所蓄冷量耗尽,以致无法实现对空气进行降温时,制冷模块32将制冷液通过制冷端321输送至温湿度处理单元10,对空气进行降温,以避免蓄冷模块31冷量耗尽时,无法实现对舱室内空气的制冷。

70.本实施例中,如图1和3所示,制冷模块32包括循环细管323、以及依序安装于循环细管323上的蒸发器324、膨胀阀325、冷凝器326和压缩机327,循环细管323内填充有冷媒,蓄冷端322和制冷端321均安装于蒸发器324内。

71.本实施例中,如图1和4~5所示,蓄冷模块31包括蓄冷装置311和换热装置312,蓄冷装置311包括蓄冷箱3111、换热盘管3112和蓄冷球(图中未标识),蓄冷箱3111的内部设置有密闭的蓄冷腔31113,蓄冷腔31113内填充有换热液,换热盘管3112装设于蓄冷腔31113内,换热盘管3112与蓄冷端322连通,蓄冷端322用于在潜艇处于非潜航工作状态时,将制冷液通入和通出换热盘管3112,蓄冷球设置于蓄冷腔31113内,用于与换热液形成换热,换热装置312与蓄冷腔31113连通,用于在潜艇处于潜航工作状态时,将换热液输送至换热装置312内部并与换热装置312内部的制冷液进行换热,并将换热装置312的制冷液输送至温湿度处理单元10。

72.具体地,潜艇处于非潜航工作状态时,蓄冷端322将制冷液通入换热盘管3112,换热盘管3112换热液的热量进行吸收,使换热液的温度降低,最终使蓄冷球温度降低而产生相变,当潜艇处于潜航工作状态时,蓄冷端322停止将制冷液通入换热盘管3112,换热液将热量释放至蓄冷球而降低温度,温度降低后的换热液输送至换热装置312,使换热装置312内部的制冷液的温度降低,进而实现对空气的降温。

73.可以理解地,换热装置312可以为板式换热器或管式换热器。

74.本实施例中,进一步地,如图4~5所示,蓄冷箱3111包括箱体31111和箱盖31112,

蓄冷腔31113由箱体31111和箱盖31112围合而成。

75.本实施例中,进一步地,换热液为蓄冰水。

76.本实施例中,进一步地,蓄冷球由高温相变材料制成,高温相变蓄冷材料摩尔比例7:3的葵酸、月桂酸混合基液,蓄冷球包括主蓄冷球和辅蓄冷球,主蓄冷球直径为120mm,辅蓄冷球直径为40mm。

77.本实施例中,进一步地,如图1和3~5所示,蓄冷端322包括蓄冷循环管3221、第一制冷液循环泵3222、节流阀3223和第一截止阀3224,换热盘管3112内填充有乙二醇溶液制冷液,换热盘管3112上设置有载冷剂入口31121和载冷剂出口31122,蓄冷循环管3221的一端与蒸发器324连接,蓄冷循环管3221的另一端与载冷剂入口31121和载冷剂出口31122连通,载冷剂循环泵、节流阀3223和第一截止阀3224均装设于蓄冷循环管3221上,载冷剂循环泵用于驱动制冷液在换热盘管3112和蒸发器324之间循环。制冷端321包括制冷循环管3211、第二制冷液循环泵3212和第二截止阀3213,制冷循环管3211的一端与制冷管163连通,制冷循环管3211的另一端与蒸发器324连接,第二制冷液循环泵3212和第二截止阀3213均装设于制冷循环管3211上。换热装置312上设置有连通管3121,连通管3121与制冷循环管3211连通,连通管3121上装设有第三截止阀3122。

78.本实施例中,如图1和3~5所示,蓄冷模块31还包括换热循环管313,换热循环管313的一端与换热器连接,换热循环管313的另一端与进液口31114和出液口31115连接,换热循环管313上装设有换热循环泵3131,换热循环泵3131用于驱动换热液在换热循环管313内循环流动。

79.制冷单元30的具体工作过程为:潜艇处于非潜航工作状态时,潜艇控制第二制冷液循环泵3212和第二截止阀3213开启,同时控制第一制冷液循环泵3222、节流阀3223和第一截止阀3224开启,以将制冷液输送至换热盘管3112,与此同时,换热循环泵3131和第三截止阀3122均处于关闭状态;当潜艇入水后且蓄冷装置311所蓄冷量未耗尽时,潜艇控制第二制冷液循环泵3212、第二截止阀3213、第一制冷液循环泵3222、节流阀3223和第一截止阀3224均处于关闭状态,换热循环泵3131和第三截止阀3122均处于开启状态,以将蓄冷装置311所蓄冷量通过连通管3121和制冷循环管3211输送至温湿度处理单元10;当潜艇入水后且蓄冷装置311所蓄冷量耗尽时,潜艇控制第二制冷液循环泵3212和第二截止阀3213开启,同时控制第一制冷液循环泵3222、节流阀3223、第一截止阀3224、换热循环泵3131和第三截止阀3122关闭,以通过制冷模块32对将制冷液通过制冷循环管3211输送至温湿度处理单元10。

80.可选地,如图1和6所示,除湿液供入单元20包括浓缩装置21、驱动模块22、除湿液循环管23,除湿液循环管23的一端与浓缩装置21连接,除湿液循环管23的另一端与除湿液入口12和除湿液出口1613连接,浓缩装置21用于对进入浓缩装置21的除湿液进行浓缩,驱动模块22安装于除湿液循环管23上,用于将浓缩装置21浓缩后的除湿液驱动至除湿液入口12,并将从除湿液出口1613流出的除湿液驱动至浓缩装置21。

81.具体地,潜艇的空调系统工作时,驱动模块22将浓除湿液通过除湿液循环管23驱动至除湿液入口12并进入温湿度处理单元10,浓除湿液对空气内的水蒸汽进行吸收,降低空气的湿度,浓除湿液吸收水蒸汽后变为稀除湿液,稀除湿液从除湿液出口1613流出,并在驱动模块22的驱动下通过除湿液循环管23流动至浓缩装置21,浓缩装置21再对稀除湿液进

行浓缩,再进行下一循环。

82.可以理解地,除湿液可以为任意能够对水蒸汽进行吸收的任意液体。

83.本实施例中,如图7所示,浓缩装置21包括安装外壳211、导热内壳212和供热模块213,导热内壳212固定于安装外壳211内,导热内壳212与安装外壳211之间形成导热间隙214,导热内壳212的内部设置有浓缩腔2111,导热内壳212的表面开设有与浓缩腔2111连通的除湿液通入口2112和除湿液通出口2113,除湿液循环管23靠近浓缩装置21的一端与除湿液通入口2112和除湿液通出口2113连通,供热模块213与潜艇的废气排出口连接,以用于将潜艇排出的废气通入导热间隙214。具体地,驱动模块22将稀除湿液驱动至除湿液通入口2112后进入浓缩腔2111,由于供热模块213与潜艇的废气排出口连接,潜艇的废气可通过供热模块213进入导热间隙214,同时利用废气内的热量对浓缩腔2111内的稀除湿液进行加热,使稀除湿液内的水分蒸发形成浓溶液,形成浓溶液后从除湿液通出口2113排出浓缩腔2111。通过供热模块213的设置可有效减轻除湿液浓缩过程的能耗。

84.本实施例中,进一步地,如图7所示,供热模块213包括引风机2131。

85.本实施例中,进一步地,供热模块213与潜艇的废气排出口连接。

86.本实施例中,如图1和6所示,驱动模块22包括第一除湿液驱动泵221和第二除湿液驱动泵222,除湿液循环管23包括除湿液通入管231和除湿液通出管232,除湿液通入管231的一端与除湿液出口1613连接,除湿液通入管231的另一端与除湿液通入口2112连接,除湿液通出管232的一端与除湿液入口12连接,除湿液通出管232的另一端与除湿液通出口2113连接,第一除湿液驱动泵221装设于除湿液通入管231,用于将从除湿液出口1613流出的稀除湿液驱动至除湿液通入口2112,第二除湿液驱动泵222装设于除湿液通出管232,用于将从除湿液出口1613流出的浓除湿液驱动至除湿液通入口2112。

87.本实施例中,如图1和6所示,除湿液供入单元20还包括浓度计24、回流管25和三通电磁阀26,浓度计24和三通电磁阀26均装设于除湿液通出管232上,浓度计24位于三通电磁阀26靠近除湿液通出口2113的一侧,用于对流出除湿液通出口2113的除湿液浓度进行检测,回流管25的一端与三通电磁阀26连接,回流管25的另一端与除湿液通入管231连通。当浓度计24检测到从除湿液通出口2113流出的除湿液浓度较低时,除湿液将通过回流管25再次流回除湿液通入管231,再通入浓缩腔2111内进一步浓缩。

88.可选地,如图1和6所示,除湿液供入单元20还包括冷却供热模块27,冷却供热模块27包括冷却器271、供热管272和冷却液循环泵(图中未标识),冷却器271内填充有冷却液,连接于除湿液通出口2113和除湿液入口12的除湿液循环管23(即除湿液通出管232)至少有一部分位于冷却液内,供热管272的一端与冷却器271的内部连通,供热管272的另一端设置于浓缩腔2111内,冷却液循环泵安装于供热管272上,用于驱动冷却液于供热管272内循环。具体地,通过冷却供热模块27的设置,在实现对除湿液进行冷却的同时,还能通过冷却液循环泵将温度升高的冷却液输送至浓缩腔2111内,对除湿液进行加热,有效减少除湿液浓缩过程的能耗。

89.可选地,如图1和6所示,除湿液供入单元20还包括液化器28和水箱29,液化器28与浓缩腔2111连通,用于对除湿液浓缩过程产生的水蒸汽进行液化,以形成蒸馏水,水箱29与液化器28连通,用于对液化器28液化形成的蒸馏水进行承接。具体地,通过液化器28和水箱29的设置,可实现对除湿液浓缩过程形成的水蒸汽进行液化并形成蒸馏水,以供潜艇内的

工作人员进行使用。

90.本实施例中,进一步地,如图7所示,浓缩装置21还包括喷淋管215和喷淋承接板216,喷淋承接板216装设于浓缩腔2111内并与供热管272贴合,安装外壳211的侧面开设有第一导出口2122和第二导出口2123,第一导出口2122与除湿液通出口2113连通,喷淋管215的一端与第二导出口2123连通,喷淋管215的另一端延伸至除湿液通入口2112,以用于将除湿液喷淋至喷淋承接板216的表面,以提升对除湿液的加热效率。安装外壳211的顶面开设有若干蒸汽通孔2114和导气盖2115,导气盖2115围合于蒸汽通孔2114的周侧,导气盖2115的顶部开设有出气孔2121,若干蒸汽通孔2114可便于水蒸汽和尾气通出导热间隙214,导气盖2115可便于水蒸汽和尾气聚集,便于水蒸汽和尾气的集中处理。

91.本实施例中,进一步地,如图7所示,液化器28通过管道与出气孔2121连通。

92.本实施例中,进一步地,液化器28通过海水对水蒸汽进行液化,液化过程中将使得海水温度升高,温度升高的海水可通入浓缩腔2111和空气加热器18中,以减轻蓄电池的能耗。

93.以上所述本发明的具体实施方式,并不构成对本发明保护范围的限定。任何根据本发明的技术构思所做出的各种其他相应的改变与变形,均应包含在本发明权利要求的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1