一种上层建筑负角隅结构的制作方法

1.本发明涉及多甲板船舶结构设计,特别涉及一种上层建筑负角隅结构。

背景技术:

2.一些多甲板类船舶,如客船,客滚船等,上层建筑舱室出于布置要求,端部终止于船中区域。根据船体梁总纵弯矩特点,船中区域的垂向总弯矩通常最大,同时此处由于上建的终止产生了船体梁剖面突变,往往引起上建最下层根部与甲板交接处的应力集中现象。

3.传统解决方法一般为增加局部板厚并在侧壁根部延伸大型肘板使结构平顺过渡,但对于总纵变形引发的应力集中现象效果不理想,且增加的结构容易阻碍甲板通道,带来使用不便。

技术实现要素:

4.本发明的目的是提供一种上层建筑负角隅结构,结构简单、更加可靠,上甲板通道使用更加方便。

5.本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:

6.一种上层建筑负角隅结构,包括有主船体、船舶上甲板、上层建筑、所述上层建筑的最下层于边角处设有负角隅;

7.所述负角隅包括有由上层建筑最下层的侧壁和端壁向内部移动凹陷形成的第一侧壁及第二侧壁;

8.所述第一侧壁及第二侧壁呈圆弧过渡设置。

9.作为优选,还包括有于负角隅处支撑于船舶上甲板和上层建筑的甲板之间的支柱,所述支柱固定设置于上层建筑的侧壁和端壁延伸交汇处。

10.作为优选,所述第一侧壁与上层建筑的端壁垂直连接;所述第二侧壁与上层建筑的侧壁垂直连接。

11.作为优选,所述负角隅的第一侧壁及第二侧壁圆弧过渡设置于与船舶上甲板的连接处及与上层甲板的连接处。

12.作为优选,所述负角隅设置于上层建筑最下层于船中区域的两个边角。

13.综上所述,本发明具有以下有益效果:

14.负角隅的设置,使得上层建筑的最下层与船舶上甲板之间能避免厚重的大肘板构件的设置,避免焊接施工困难、疲劳开裂的风险存在,同时也使得结构板材减少,减轻了船体的结构重量,提高了上甲板通道的可通过性,使用更加的方便。

附图说明

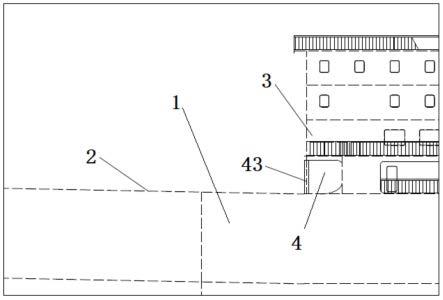

15.图1为本申请上层建筑负角隅侧视结构示意图;

16.图2为本申请上层建筑于最下层的负角隅俯视结构示意图。

17.图中:1、主船体;2、上甲板;3、上层建筑;4、负角隅;41、第一侧壁;42、第二侧壁;

43、支柱。

具体实施方式

18.以下结合附图对本发明作进一步详细说明。

19.典型多甲板船舶从侧向视角看,包含内底板、下甲板、上甲板2与上层建筑3各层甲板结构。以上甲板2为分界,其下为主船体1结构,其上为上层建筑3区域。根据船体梁总纵弯矩特点,船中区域的垂向总弯矩通常最大,同时此处由于上建的终止产生了船体梁剖面突变,引起上建最下层根部与甲板交接处的应力集中现象。

20.根据一个或多个实施例,公开了一种上层建筑负角隅结构,如图1及图2所示,包括有主船体1、上甲板2及位于上甲板2上的上层建筑3,在上层建筑3最下层的边角处设置有负角隅4,负角隅4由第一侧壁41及第二侧壁42组成,第一侧壁41为最下层的侧壁向上层建筑3内部移动凹陷形成,第二侧壁42为最下层的端壁向上层建筑3内部移动凹陷形成。具体的第一侧壁41与上层建筑3的端壁垂直连接,第二侧壁42与上层建筑3的侧壁垂直连接。

21.第一侧壁41及第二侧壁42呈圆弧过渡连接,具体的为与船舶上甲板2的连接处及与上层建筑3的甲板之间呈圆弧过渡,以消除应力集中的现象,更好的解决现有设计在总纵变形引发的应力集中问题的效果。

22.通过负角隅4的设置,使得加强板厚整体偏小,焊接施工工艺更加的简便可靠、疲劳损伤风险更小。同时,无需厚重的大肘板构件在侧壁根部延伸使结构平顺过渡,使用的结构板材更少,减轻了船体结构重量,不会占用更多上甲板2通道,增加了上甲板2通道的可通过性,使用更加方便。

23.在负角隅4处还设置有支柱43,支柱43支撑于船舶上甲板2及上层建筑3甲板之间,且具体的固定设置于上层建筑3的侧壁和端壁的延伸交汇处,对上层建筑3进行支撑,以使得整体结构更加的稳定、可靠。

24.优选的,负角隅4设置于上层建筑3最下层于船中区域的两个边角,在上层建筑3在船中区域的边角处均进行结构改进,以整体优化船舶的结构及可靠性。

25.为解决上建最下层根部与甲板交接处的应力集中现象,现有方法一般为增加局部板厚并在侧壁根部延伸大型肘板使结构平顺过渡,但现有设计方案控制总纵变形引发的应力集中现象效果不理想。需要在应力集中区域周围增加较多加强结构。通过本申请的结构设计,能使得加强板厚整体偏小,焊接施工工艺简便可靠,疲劳损伤风险较小。同时方案整体使用的结构板材较少,减轻了船体结构重量,增加了上甲板2通道的可通过性,使用更加方便,在解决总纵变形引发的应力集中问题上效果更好。

26.本具体实施例仅仅是对本发明的解释,其并不是对本发明的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本发明的权利要求范围内都受到专利法的保护。

技术特征:

1.一种上层建筑负角隅结构,包括有主船体(1)、船舶上甲板(2)、上层建筑(3),其特征是:所述上层建筑(3)的最下层于边角处设有负角隅(4);所述负角隅(4)包括有由上层建筑(3)最下层的侧壁和端壁向内部移动凹陷形成的第一侧壁(41)及第二侧壁(42);所述第一侧壁(41)及第二侧壁(42)呈圆弧过渡设置。2.根据权利要求1所述的上层建筑负角隅结构,其特征是:还包括有于负角隅(4)处支撑于船舶上甲板(2)和上层建筑(3)的甲板之间的支柱(43),所述支柱(43)固定设置于上层建筑(3)的侧壁和端壁延伸交汇处。3.根据权利要求2所述的上层建筑负角隅结构,其特征是:所述第一侧壁(41)与上层建筑(3)的端壁垂直连接;所述第二侧壁(42)与上层建筑(3)的侧壁垂直连接。4.根据权利要求3所述的上层建筑负角隅结构,其特征是:所述负角隅(4)的第一侧壁(41)及第二侧壁(42)圆弧过渡设置于与船舶上甲板(2)的连接处及与上层甲板的连接处。5.根据权利要求4所述的上层建筑负角隅结构,其特征是:所述负角隅(4)设置于上层建筑(3)最下层于船中区域的两个边角。

技术总结

本发明公开了一种上层建筑负角隅结构,解决了传统方法上建最下层根部与甲板交接处的应力集中现象对于总纵变形引发的应力集中现象效果不理想,且增加的结构容易阻碍甲板通道,带来使用不便的弊端,其技术方案要点是包括有主船体、船舶上甲板、上层建筑,所述上层建筑的最下层于边角处设有负角隅;负角隅包括有由上层建筑最下层的侧壁和端壁向内部移动凹陷形成的第一侧壁及第二侧壁;第一侧壁及第二侧壁呈圆弧过渡设置,本发明的一种上层建筑负角隅结构,结构简单、更加可靠,上甲板通道使用更加方便。更加方便。更加方便。

技术研发人员:华康 金晖 杜拥军 赵文斌 王冬 韩斌 黄慧 孙泽仁

受保护的技术使用者:上海船舶研究设计院

技术研发日:2022.11.29

技术公布日:2023/3/14

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1