一种可自由调节深度的水下抢险救灾勘测船的制作方法

1.本实用新型涉及浑浊水体水下成像技术领域,具体为一种可自由调节深度的水下抢险救灾勘测船。

背景技术:

2.在应对浑浊水体,例如天然的长江水体中,抢险救灾面临的最大问题就是对于遇险的船舶或者其他设备的水下具体信息的搜集问题。

3.在传统方式中,一般,水下打捞作业的工作有两个步骤,一是搜寻定位目标位置,二是打捞目标。而打捞目标一般是通过潜水员进行水下探摸作业,这一方式效率较低,且风险较大,存在人员落水的隐患。同时船舶的移动会造成水下成像扭曲或者不清晰,并且走航线精度不够,可能会错过目标位置,造成返工,另外某些地方大船无法到达搜索。

技术实现要素:

4.针对现有技术中存在的问题,本实用新型提供一种可自由调节深度的水下抢险救灾勘测船。

5.本实用新型是通过以下技术方案来实现:

6.一种可自由调节深度的水下抢险救灾勘测船,包括船舶、水下胶囊和激光成像装置,所述船舶上设有船载系统,所述水下胶囊与船舶连接;所述水下胶囊包括第一部和第二部,所述第一部和第二部均呈中空壳体结构,激光成像装置设置于第一部的内部,所述激光成像装置的输出信号由船载系统进行接收;所述第一部由透明材料制成;所述第二部与船舶连接,所述第二部的内部设有移动滑板,所述移动滑板将第二部的内部分为气室和水室,所述气室与气源连通,所述水室与外部相通。

7.优选的,所述第一部和第二部通过子母扣的方式进行连接。

8.优选的,所述第二部上设有进气孔、排水孔和进水孔,所述气室通过进气孔与气源连通,所述水室通过进水孔和排水孔与外部相通。

9.优选的,所述进水孔和出水口重合。

10.优选的,所述气源为空气压缩机。

11.优选的,所述第二部的底部与船舶之间通过绳具进行连接。

12.优选的,所述激光成像装置与船舶上的船载系统通过复合脐带进行连接。

13.优选的,所述复合脐带与绳具缠结在一起。

14.优选的,所述船舶上设置有多个多波束声纳扫测,所述多波束声纳扫测的输出信号由船载系统接收。

15.优选的,所述船舶为工程船或者双体船。

16.与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:

17.本实用新型一种可自由调节深度的水下抢险救灾勘测船通过设置水下胶囊实现对复杂水体的勘测,利用水下胶囊的自重,可以克服较大的流速的影响,可以实现在较高流

速水体中的指定水深的悬浮作业需求。

18.水下胶囊的第一部用于安装激光成像装置,第二部在移动滑板的分隔下分为气室和水室,气源通过向气室中充气,气体推动移动滑板在第二部的内部中向远离气源的一侧移动,从而将水室中的水排出,以此实现水下胶囊的上浮;反之,当气源抽气时,外部的水流进入水室,同时移动滑板在水压的作用下向靠近气源的一侧移动,此时水下胶囊下沉。

19.进一步的,子母扣的连接方式便于拆卸和维修。

20.进一步的,绳具是为了实现水下胶囊的定位和拖曳作用,同时减小了对船舶的驾驶影响,在遭遇风险的情况下,水下胶囊易于回收;另外应对复杂水域,以及抢险的特殊需求需要更高的机动性和动力需求。

21.进一步的,多波束声纳扫测,以便于与水下成像进行对比。

22.进一步的,船舶选用工程船或者双体船,工程船主要用于水下抢险救灾,双体船可用于浑浊水体下勘测目的。

附图说明

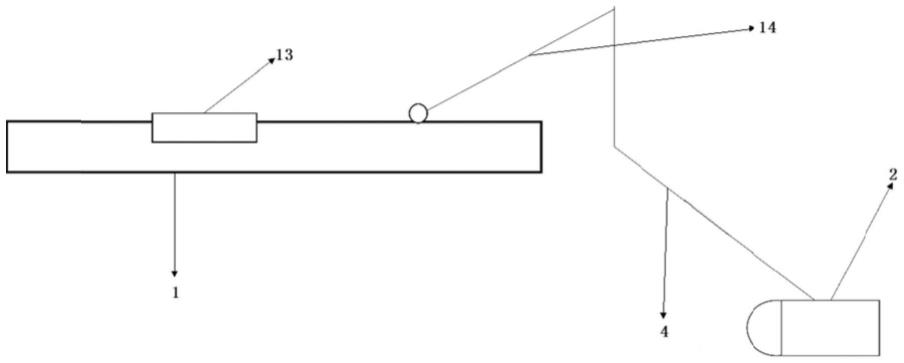

23.图1是本实用新型一种可自由调节深度的水下抢险救灾勘测船的示意图;

24.图2是本实用新型一种可自由调节深度的水下抢险救灾勘测船中水下胶囊的示意图;

25.图3是本实用新型一种可自由调节深度的水下抢险救灾勘测船中第二部的示意图。

26.图中:1、船舶;2、水下胶囊;21、第一部;22、第二部;3、激光成像装置;4、绳具;5、复合脐带;6、气室;7、水室;8、移动滑板;9、进气孔;10、气源;11、进水孔;12、拖带环;13、多波束声纳扫测;14、吊机。

具体实施方式

27.下面结合具体的实施例对本实用新型做进一步的详细说明,所述是对本实用新型的解释而不是限定。

28.本实用新型公开了一种可自由调节深度的水下抢险救灾勘测船,参照图1、2,包括船舶1、水下胶囊2和激光成像装置3,船舶1上设有船载系统,本实施例中船舶1为工程船或者双体船,激光成像装置3由一个频闪激光照明单元和两个可选的固态摄像头单元组成,集成到一个紧凑的防水外壳中,通过电缆连接到船载系统,防水壳的强度根据实际使用水深来设。

29.激光成像装置3与船舶1上的船载系统通过复合脐带5进行连接。

30.水下胶囊2包括通过子母扣连接的第一部21和第二部22,第一部21和第二部22均呈中空壳体结构,激光成像装置3设置于第一部21的内部,激光成像装置3的输出信号由船载系统进行接收。第一部21由透明材料制成,第一部21的强度根据不同的作业要求可以定制。

31.第一部21和第二部22的壳体均由强度较大的外壳制成,既可以起到保护成像系统的要求,同时也可以保护由于水中漂浮物对于装置的碰撞危害。

32.第二部22通过绳具4与船舶1连接,本实施例中船舶1上设有吊机14,绳具4绕过吊

机14与第二部22上的拖带环12连接,以实现定位和拖曳作业,绳具4的强度范围与水下胶囊2的大小、水深流速相关,根据实际情况试验获取。本实施例中绳具4与复合脐带5缠结在一起。

33.参照图3,第二部22的内部设有移动滑板8,移动滑板8将第二部22的内部分为气室6和水室7;第二部22上设有进气孔9、排水孔和进水孔11,气室6通过进气孔9与气源10连通,水室7通过进水孔11和排水孔与外部相通,其中进水孔11和出水口重合。本实施例中气源10为空气压缩机。

34.船舶1上设置有多个多波束声纳扫测13,多波束声纳扫测13的输出信号由船载系统接收,以便于实现两种数据的对比分析,本实施例中多波束声纳扫测13设有两个。

35.与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:使用时,船舶1通过运动拖曳水下胶囊2在区域内扫测,以提供实时的水下照片。

36.气源10向气室6中充气,气体推动移动滑板8在第二部22的内部中向远离气源10的一侧移动,从而将水室7中的水排出,以此实现水下胶囊2的上浮;反之,当气源10抽气时,外部的水流进入水室7,同时移动滑板8在水压的作用下向靠近气源10的一侧移动,此时水下胶囊2下沉。

37.激光成像装置3中固态摄像头单元拍摄到的照片通过复合脐带5传给船舶1上船载系统,并与波束声纳扫测获得的数据进行对比分析,从而实现对浑浊水体的勘测目的。

38.本实用新型一种可自由调节深度的水下抢险救灾勘测船通过设置水下胶囊2实现对复杂水体的勘测,利用水下胶囊2的自重,可以克服较大的流速的影响,可以实现在较高流速水体中的指定水深的悬浮作业需求。

技术特征:

1.一种可自由调节深度的水下抢险救灾勘测船,其特征在于,包括船舶(1)、水下胶囊(2)和激光成像装置(3),所述船舶(1)上设有船载系统,所述水下胶囊(2)与船舶(1)连接;所述水下胶囊(2)包括第一部(21)和第二部(22),所述第一部(21)和第二部(22)均呈中空壳体结构,激光成像装置(3)设置于第一部(21)的内部,所述激光成像装置(3)的输出信号由船载系统进行接收;所述第一部(21)由透明材料制成;所述第二部(22)与船舶(1)连接,所述第二部(22)的内部设有移动滑板(8),所述移动滑板(8)将第二部(22)的内部分为气室(6)和水室(7),所述气室(6)与气源(10)连通,所述水室(7)与外部相通。2.根据权利要求1所述的可自由调节深度的水下抢险救灾勘测船,其特征在于,所述第一部(21)和第二部(22)通过子母扣的方式进行连接。3.根据权利要求1所述的可自由调节深度的水下抢险救灾勘测船,其特征在于,所述第二部(22)上设有进气孔(9)、排水孔和进水孔(11),所述气室(6)通过进气孔(9)与气源(10)连通,所述水室(7)通过进水孔(11)和排水孔与外部相通。4.根据权利要求3所述的可自由调节深度的水下抢险救灾勘测船,其特征在于,所述进水孔(11)和出水口重合。5.根据权利要求1所述的可自由调节深度的水下抢险救灾勘测船,其特征在于,所述气源(10)为空气压缩机。6.根据权利要求1所述的可自由调节深度的水下抢险救灾勘测船,其特征在于,所述第二部(22)的底部与船舶(1)之间通过绳具(4)进行连接。7.根据权利要求6所述的可自由调节深度的水下抢险救灾勘测船,其特征在于,所述激光成像装置(3)与船舶(1)上的船载系统通过复合脐带(5)进行连接。8.根据权利要求7所述的可自由调节深度的水下抢险救灾勘测船,其特征在于,所述复合脐带(5)与绳具(4)缠结在一起。9.根据权利要求1所述的可自由调节深度的水下抢险救灾勘测船,其特征在于,所述船舶(1)上设置有多个多波束声纳扫测(13),所述多波束声纳扫测(13)的输出信号由船载系统接收。10.根据权利要求1所述的可自由调节深度的水下抢险救灾勘测船,其特征在于,所述船舶(1)为工程船或者双体船。

技术总结

本实用新型涉及浑浊水体水下成像技术领域,尤其涉及一种可自由调节深度的水下抢险救灾勘测船,包括船舶、水下胶囊和激光成像装置,所述船舶上设有船载系统,所述水下胶囊与船舶连接;所述水下胶囊包括第一部和第二部,所述激光成像装置设置于第一部中,所述激光成像装置的输出信号由船载系统进行接收;所述第一部由透明材料制成;所述第二部呈中空壳体结构,所述第二部的内部设有移动滑板,所述移动滑板将第二部的内部分为气室和水室,所述气室与气源连通,所述水室与外部相通。本实用新型通过将水下胶囊的前端设置为成像装置,后端为调节压水而进行深度调节的装置,可以应对复杂水体的勘测需求。的勘测需求。的勘测需求。

技术研发人员:陈建军 邱旭 刘鑫

受保护的技术使用者:中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司

技术研发日:2022.05.31

技术公布日:2022/11/1

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1