一种基于仿生设计的水母机器人

1.本实用新型涉及仿生机械技术领域,具体而言,涉及一种基于仿生设计的水母机器人。

背景技术:

2.近十年来,“走向深蓝”成为举国共识,大力开发海洋对发展经济、保障安全具有重要意义。海洋的大开发离不开各种海洋装备,特别是深海远洋装备的发展。仿生水下机器人行业也逐渐火热起来,各种用途的仿生水下机器人的身影活跃在海洋开发的最前线。

3.自从20世纪50年代末美国华盛顿大学建造了主要用于水文调查的第一款无缆水下机器人“spurv”之后,人们便对无缆水下机器人产生浓厚的兴趣,但由于各个配套系统技术上的限制,致使智能水下机器人技术的发展多年徘徊不前。随着材料、电子、计算机等新技术的飞速发展及海洋研究、开发和军事领域的迫切需求,智能水下机器人再次引起海洋开发领域和各国军方的关注。

4.20世纪90年代后,智能仿生水下机器人各项技术开始逐步走向成熟,由于智能水下机器人在海洋研究和海洋开发中具有远大的应用前景,在未来的水下信息获取、深水资源开发、精确打击和“非对称情报对抗战”中也会有广泛的应用,因此仿生水下仿生机器人技术对世界各国来说都是一个重要的、值得积极研发的领域。

5.水下机器人已广泛应用于包括海洋工程、港口建设、海洋石油、海事执法取证、科学研究和海军防务等诸多领域,用以完成水下搜救、探测打捞、深海资源调查、海底线管敷设与检查维修、水下考古、电站及水坝大坝检测等各项工作。

6.目前,市场对水下机器人的需求分观察探测型和作业型两种。观察型配备有水下电视和照相设备,针对水下特定目标进行定期观察和检查。作业型可针对不同的要求,还配备前视声呐、侧扫声呐、海底绘图、海底剖面等设备和各种机械手等,进行简单的水下作业。

7.需要提到的是,占地球表面积71%的海洋是一个富饶而远未得到开发的资源宝库,也是兵戎相见的战场。21世纪,人类面临人口膨胀和生存空间、陆地资源枯竭和社会生产增长、生态环境恶化和人类发展的三大矛盾挑战,要维持自身的生存、繁衍和发展,就必须充分利用海洋资源,这是无可回避的抉择。对人均资源匮乏的我国来说,海洋开发更具有特殊意义。我国幅员辽阔,海岸线漫长,领海面积大。

8.因此,海洋牧场建设和海洋生态修复是当前世界沿海国家发展海洋渔业的重点方向。海洋牧场的生态环境决定了水质监测的必要性,我国水文监测目前处于由传统方式向现代化方式转变的阶段,传统检测方法只能检测水质表面,受困于水下环境,只能进一步检测水质,造成了检测结果有一定误差。水下机器人技术的进一步发展很好的解决了这个问题。

9.同时,为了进步发展海洋渔牧业,需要更先进的设备与检测手段,根据河流、航道水文水质统计数据,排污口数量统计数据。基于生态系统管理的理念,通过人工鱼礁、海藻场建设和增殖放流等修复生态系统的措施,建立生境改善、鱼类增殖的海洋农牧化的资源

利用模式。水下机器人由于其所处的特殊环境,在机构设计上比陆地机器人难度大。在水下深度控制、深水压力、线路绝缘处理及防漏、驱动原理、周围模糊环境的识别等诸多方面的设计均需考虑。如介入式水下机器人defender,采用的都是鱼雷状的外形,用涡轮机驱动,具有坚硬的外壳以抵抗水压。由于传统的操纵与推进装置的体积大、重量大、效率低、噪音大和机动性差等问题一直限制了微小型无人水下探测器和自主式水下机器人的发展。从而,海底动物的推进方式已成为人们研制新型高速、低噪音、机动灵活的柔体潜水器模仿的对象。

技术实现要素:

10.有鉴于此,本实用新型的目的在于提供一种基于仿生设计的水母机器人,以解决上述问题。

11.本实用新型采用了如下方案:

12.本技术提供了一种基于仿生设计的水母机器人,包括外主体、以及配置在外主体周缘侧的多个触手,且两者所组合成的一整体从外形上看呈水母造型;还包括对接在外主体的框架单元、以及配置在框架单元中的联动单元、张紧单元和动力控制单元;所述框架单元具有:位于前端的第一安装架、以及对置在后端的第二安装架、和连接在两安装架之间的转向支架组;所述转向支架组与各安装架之间通过多个导向柱相互接合,且转向支架组包含多个铰接框,用以提供给转向支架组沿多个自由度的自如转动;所述联动单元包含滑动配置在导向柱上的主动板和从动板、以及对接在主动板和从动板之间的铰链支架组;所述主动板和从动板分别配置在转向支架组的不同侧,且铰链支架组能够将主动板和从动板在滑动过程中所提供的动力联动传输至供给触手自由摆动;所述张紧单元包含配置在第一安装架上的上张紧轮、配置在第二安装架上的下张紧轮、以及绕设在两张紧轮之间的钢丝绳,且钢丝绳其一端固设在主动板上,其另一端沿上张紧轮至下张紧轮直到固设在从动板上;所述动力控制单元包含第一舵机、减速电机以及第二舵机和第三舵机;其中,所述外主体设有一可相对转动的顶部头盖,所述第一安装架设有用于安装在顶部头盖的盖板,且所述盖板与第一安装架相轴向转动配合,从而使得框架单元能够受控于外力做轴向旋转运动;所述减速电机通过传动组件将其动力传输至主动板上,以形成用于水母机器人的推进系统;以及,所述第一舵机配置在顶部头盖一侧,所述第二舵机配置在转向支架组的两个铰接框之间的铰接端,所述第三舵机配置在转向支架组的另两个铰接框之间的铰接端,以共同协作配合形成用于水母机器人的转向系统。

13.作为进一步改进,所述转向支架组至少配置有三个所述铰接框;其中,位于前端的一铰接框与第一安装架之间沿长度方向规则对接有多个导向柱,位于后端的一铰接框与第二安装架之间沿长度方向规则对接有多个导向柱,且位于中间的铰接框分别与其相邻的两个铰接框相轴线铰接。

14.作为进一步改进,位于前端侧的两个铰接框之间沿第一方向铰接配合,且第二舵机用以控制两铰接框沿第一方向转动;位于后端侧的两个铰接框之间沿第二方向铰接配合,且第三舵机用以控制两铰接框沿第二方向转动;其中,第一方向和第二方向相互垂直设置。

15.作为进一步改进,所述从动板受控于张紧单元以跟随主动板同向活动,所述上张

紧轮和下张紧轮对应配置在导向柱的外侧,且所述钢丝绳沿上张紧轮穿设于其中一导向柱和另一导向柱直至绕设在下张紧轮。

16.作为进一步改进,沿四周转角处分别设有所述导向柱,且沿长度方向所在不同侧的导向柱之间相互对齐设置,从而使得框架单元呈一长条状矩形框结构;其中,在两个对角处分别配置有相对独立的张紧单元。

17.作为进一步改进,所述铰链支架组包含有对称在框架单元外侧的至少四组铰架组件,所述铰架组件包含相互铰链连接的第一活动杆、第二活动杆和第三活动杆;所述第一活动杆的一端以鱼眼轴承的方式对接在主动板上,所述第二活动杆的一端以鱼眼轴承的方式对接在从动板上,所述第三活动杆的一端以铰接的方式接合在触手上,且三个活动杆的端部共同活动铰接在一转接盘上。

18.作为进一步改进,所述减速电机配置在主动板的上方,其连接有传动组件,所述传动组件包含配置在减速电机输出轴上的小齿轮、与所述小齿轮相啮合的大齿轮、以及传动连接在大齿轮与主动板之间的四连杆机构,所述减速电机所输出的动力通过四连杆机构以急回运动的形式传递给主动板实施往复活动,从而通过铰架组件驱动触手朝外放松或朝内收紧以模拟水母的腹腔收缩或舒张。

19.作为进一步改进,所述四连杆机构包含对接与大齿轮同轴转动的第一连杆、与第一连杆铰接设置并相对大齿轮偏心转动的第二连杆、以及铰接在第二连杆和主动板之间的第三连杆;其中,第一连杆配置成短杆结构并叠置在大齿轮与第二连杆之间,第二连杆和第三连杆为长杆结构,且第二连杆的中部与第一连杆相铰接设置,第二连杆在其远离第三连杆的一端侧设有与大齿轮外端侧设置的导向轮相滑触适配的导向槽。

20.作为进一步改进,所述框架单元和联动单元为碳纤维材质,所述触手为塑料材质。

21.作为进一步改进,所述主动板暴露在外主体的外部,且所述转向支架组的外侧包覆有防水胶套。

22.通过采用上述技术方案,本实用新型可以取得以下技术效果:

23.1、本技术的水母机器人,在维护海底生态稳定的同时,进行长期的海底探测和生态系统维护,其简单的机械结构,成本低,耐用性高,维修方便。其中,该水母机器人可以全潜水,也可以贴水面运行,以方便完成观测海洋牧场内环境及鱼蟹虾等动物生长情况的任务,从而能够建立长期、立体、实时检测网,实现海洋牧场可视化,既可以降低原有观测成本,也可以提升海洋牧场建设经济、生态效益,助力海洋经济发展。

24.2、在本实用新型中,仿生设计的水母机器人其触手收缩或舒张以提供机器人运动的动力,通过减速电机与传动组件在主动板上的驱动进而形成推进系统,从而通过控制其收缩的快慢,提升其稳定性。并且,主动板和从动板在联动单元和张紧单元的共同配合下,进而将主动板和从动板的动力联动至供给触手自由摆动,使得水母机器人可以在水中自由摆动,模仿了真实水母的运动过程。另外,多个舵机的设计达到控制排水方向达到水母机器人的多自由度运动,配合触手摆动,以及框架单元相对转动形成螺旋桨行进状态,使水母机器人能够在水中做旋转运动。尤其是,通过联动单元和张紧单元同步联动的主动板和从动板,使其可以很好的相互组合运动,实现对水母运动形态的仿生。

25.3、整个外形采用3d打印完成零部件的一体化制造,及其模块化组装,其成本低廉且兼顾轻量化,且需要防水的电子模块独立设计,易于实现稳定的防水,并且防水材料的更

换更加容易操作。

26.4、其中,通过减速电机和传动组件的急回运动来传输动力至主动板和从动板,从而实现机器人的推进动力唯一,其设计简单巧妙,充分显现机械设计方式,直线运动时仅由一个减速电机的驱动即可控制多个触手运动提供机器人推进移动的驱动力。

27.5、并且,动力控制单元通过多个舵机实现水母机器人运动方向上的旋转前进和急转弯运动,从而利用流体力学设计,与机械设计结合,功能实现完美且成本低。其设计巧妙,多个动力相互配合实现整个机构的运动,且在水中运动的动力转换效率高,很好地体现了仿生设计的理念。其中,通过一个舵机控制顶部头盖,另外两个舵机控制转向支架组,从而通过舵机运动实现对推进力的方向控制,此设计十分巧妙,充分体现机械设计的创新性。

附图说明

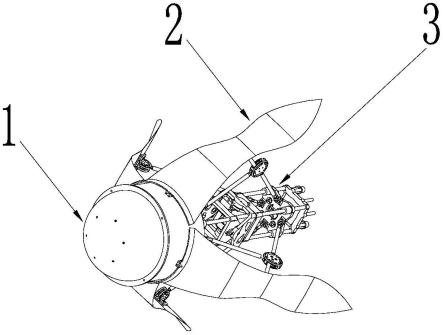

28.图1是本实用新型实施例的基于仿生设计的水母机器人的结构示意图;

29.图2是图1在另一视角下的结构示意图;

30.图3是图1在其他视角下的结构示意图;

31.图4是实用新型实施例的基于仿生设计的水母机器人在隐藏外主体和触手后的结构示意图;

32.图5是图4在第一视角下的结构示意图;

33.图6是图4在第二视角下的结构示意图;

34.图7是图4在第三视角下的结构示意图;

35.图8是图4在其他视角下的结构示意图;

36.图9是图4在另一视角下的结构示意图。

37.图标:1-外主体;2-触手;3-框架单元;4-第一安装架;5-第二安装架;6-转向支架组;7-导向柱;8-铰接框;9-主动板;10-从动板;11-铰链支架组;12-上张紧轮;13-下张紧轮;14-第一舵机;15-减速电机;16

‑ꢀ

第二舵机;17-第三舵机;18-顶部头盖;19-盖板;20-第一活动杆;21-第二活动杆;22-第三活动杆;23-转接盘;24-小齿轮;25-大齿轮;26-第一连杆;27-第二连杆;28-第三连杆;29-导向轮;30-导向槽。

具体实施方式

38.为使本实用新型实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施方式中的附图,对本实用新型实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式是本实用新型一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本实用新型中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本实用新型保护的范围。因此,以下对在附图中提供的本实用新型的实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围,而是仅仅表示本实用新型的选定实施方式。基于本实用新型中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本实用新型保护的范围。

39.实施例

40.结合图1至图9,本实施例提供了一种基于仿生设计的水母机器人,包括外主体1、以及配置在外主体1周缘侧的多个触手2,且两者所组合成的一整体从外形上看呈水母造

型。其中,该水母机器人还包括对接在外主体1 的框架单元3、以及配置在框架单元3中的联动单元、张紧单元和动力控制单元。

41.其中,框架单元3具有位于前端的第一安装架4、以及对置在后端的第二安装架5、和连接在两安装架之间的转向支架组6。转向支架组6与各安装架之间通过多个导向柱7相互接合,且转向支架组6包含多个铰接框8,用以提供给转向支架组6沿多个自由度的自如转动。

42.其中,联动单元包含滑动配置在导向柱7上的主动板9和从动板10、以及对接在主动板9和从动板10之间的铰链支架组11。主动板9和从动板 10分别配置在转向支架组6的不同侧,且铰链支架组11能够将主动板9和从动板10在滑动过程中所提供的动力联动传输至供给触手2自由摆动。

43.其中,张紧单元包含配置在第一安装架4上的上张紧轮12、配置在第二安装架5上的下张紧轮13、以及绕设在两张紧轮之间的钢丝绳,且钢丝绳其一端固设在主动板9上,其另一端沿上张紧轮12至下张紧轮13直到固设在从动板10上。

44.其中,动力控制单元包含第一舵机14、减速电机15以及第二舵机16 和第三舵机17(如图5所示)。具体地,外主体1设有一可相对转动的顶部头盖18,第一安装架4设有用于安装在顶部头盖18的盖板19,且盖板 19与第一安装架4相轴向转动配合,在本实施例中具体是通过轴承来对接实现的,从而使得框架单元3能够受控于外力做轴向旋转运动。减速电机 15通过传动组件将其动力传输至主动板9上,以形成用于水母机器人的推进系统。以及,第一舵机14配置在顶部头盖18一侧,第二舵机16配置在转向支架组6的两个铰接框8之间的铰接端,第三舵机17配置在转向支架组6的另两个铰接框8之间的铰接端,以共同协作配合形成用于水母机器人的转向系统。

45.上述中,仿生设计的水母机器人其触手2收缩或舒张以提供机器人运动的动力,通过减速电机15与传动组件在主动板9上的驱动进而形成推进系统,从而通过控制其收缩的快慢,提升其稳定性。并且,主动板9和从动板10在联动单元和张紧单元的共同配合下,进而将主动板9和从动板10 的动力联动至供给触手2自由摆动,使得水母机器人可以在水中自由摆动,模仿了真实水母的运动过程。另外,多个舵机的设计达到控制排水方向达到水母机器人的多自由度运动,配合触手2摆动,以及框架单元3相对转动形成螺旋桨行进状态,使水母机器人能够在水中做旋转运动。尤其是,通过联动单元和张紧单元同步联动的主动板9和从动板10,使其可以很好的相互组合运动,实现对水母运动形态的仿生。

46.应当理解的是,框架单元3能够受控于外力做轴向旋转运动,具体可以是,在水母机器人的行进过程中,通过设定角度切割水进而来形成轴向力矩,使得整体可沿轴向旋转前进,从而在转向运动时其框架单元3更为灵活地完成转向操作。显然的,其轴向力矩可以由流体进一步作用至机器人上来具体实现,在此不再赘述。

47.如图3至图5所示,本实施例中,转向支架组6至少配置有三个铰接框8。其中,位于前端的一铰接框8与第一安装架4之间沿长度方向规则对接有多个导向柱7,位于后端的一铰接框8与第二安装架5之间沿长度方向规则对接有多个导向柱7,且位于中间的铰接框8分别与其相邻的两个铰接框8相轴线铰接。更进一步地,位于前端侧的两个铰接框8之间沿第一方向铰接配合,且第二舵机16用以控制两铰接框8沿第一方向转动。位于后端侧的两个铰接框8之间沿第二方向铰接配合,且第三舵机17用以控制两铰接框8沿第二方向转动。其中,

第一方向和第二方向相互垂直设置。从而,沿位于框架单元3中间的多个铰接框8相互对接形成用于提供转弯摆动的转向支架组6,使得框架单元3更加灵活、且其操作性更佳。

48.在本实施例中,从动板10受控于张紧单元以跟随主动板9同向活动,上张紧轮12和下张紧轮13对应配置在导向柱7的外侧,且钢丝绳沿上张紧轮12穿设于其中一导向柱7和另一导向柱7直至绕设在下张紧轮13。具体地,上张紧轮12和下张紧轮13沿长度方向延伸配置在各自安装架的外端面上,以配合实施对钢丝绳的张紧操作,从而使得主动板9和从动板10 之间朝向相同方向联动配置,两个板同步朝下滑动,或同步朝上活动,以传递动力至铰链支架组11,进而驱动触手2产生相对活动。

49.在优选的实施方式中,沿四周转角处分别设有导向柱7,且沿长度方向所在不同侧的导向柱7之间相互对齐设置,从而使得框架单元3呈一长条状矩形框结构。其中,在两个对角处分别配置有相对独立的张紧单元,从而更为平稳地联动完成对两个板相对于之间平面的对称移动。进一步地,长条状矩形框结构其一端通过盖板19对接在外主体1的顶部头盖18内,其另一端沿长度方向延伸配置在外主体1的外部,使得部分框架单元3暴露在外界中。

50.如图6至图9所示,在一种实施例中,铰链支架组11包含有对称在框架单元3外侧的至少四组铰架组件。铰架组件包含相互铰链连接的第一活动杆20、第二活动杆21和第三活动杆22。第一活动杆20的一端以鱼眼轴承的方式对接在主动板9上,第二活动杆21的一端以鱼眼轴承的方式对接在从动板10上,第三活动杆22的一端以铰接的方式接合在触手2上,且三个活动杆的端部共同活动铰接在一转接盘23上。在本实施例中,四组铰链支架组11规则排布在矩形框架的外周侧,且触手2设有四个使得每一铰链支架组11的第三活动杆22对接在其中一触手2上,实现在主动板9受控于减速电机15的动力传递后,进而通过多个活动杆之间的联动配合以带动触手2向外摆动或向内收缩。

51.减速电机15配置在主动板9的上方,具体地,减速电机15及其传动组件配置在第一安装架4和主动板9所形成的安装空间内。传动组件包含配置在减速电机15输出轴上的小齿轮24、与小齿轮24相啮合的大齿轮25、以及传动连接在大齿轮25与主动板9之间的四连杆机构,减速电机15所输出的动力通过四连杆机构以急回运动的形式传递给主动板9实施往复活动,从而通过铰架组件驱动触手2朝外放松或朝内收紧以模拟水母的腹腔收缩或舒张。显然的,四连杆机构中,当曲柄为主动件做匀速回转时,从动件摇杆的往返摆动行程和往返速度往往是不一样的,返程比往程要快,这种运动特性称为急回特性。急回运动的特性,广泛应用于生产实际,它可以使工作行程平均速度小,因而工作行程平稳,非工作行程速度加快,以缩短非工作时间,达到提高工作效率的目的。

52.四连杆机构包含对接与大齿轮25同轴转动的第一连杆26(上述中的一曲柄)、与第一连杆26铰接设置并相对大齿轮25偏心转动的第二连杆27 (上述中的摇杆)、以及铰接在第二连杆27和主动板9之间的第三连杆28 (上述中的另一曲柄)。其中,第一连杆26配置成短杆结构并叠置在大齿轮25与第二连杆27之间,第二连杆27和第三连杆28为长杆结构,且第二连杆27的中部与第一连杆26相铰接设置,第二连杆27在其远离第三连杆28的一端侧设有与大齿轮25外端侧设置的导向轮29相滑触适配的导向槽30,以使第二连杆27沿其所在平面更为平稳地实施连杆摆动。从而,三个连杆之间层层叠置并相互铰接设置成连杆结构,以实现快速联动及反馈的目的。

53.在本实施例中,优选地,框架单元3和联动单元为碳纤维材质,触手2 为塑料材质。

在本实施例中,碳纤维材质所形成的支架及框体更有利于轻量化设计,且强度更高。其中,该水母机器人的总长600mm-700mm,触手2 完全展开伸缩半径为650mm-750mm,总装质量轻至1000g,能广泛用于水下探测、救援搜索、生态检测方面,解决普通水下探测器体型笨重、能耗大等问题。另外的,对于触手2的设计,通过对薄塑料板的剪裁,在流体力学仿真下设计合适的形状,通过对水母机器人运动方式的仿真,对薄塑料板的各个部位进行加固处理,具体实施方式为利用高硬度塑料板夹层纵向堆叠,和碳纤维细管搭配骨架设计,这样完成的触手2可以有效在急回机构的运动中,通过控制腹腔内水流的运动得到推进力。

54.本实施例中,主动板9暴露在外主体1的外部,且转向支架组6的外侧包覆有防水胶套(图未示)。进一步地,在水母机器人的防水设计上,采用主要电子设备壳体加硅胶包络防水处理,对于头部运动设备集中地方可采用圆筒加上防水胶套装配而成,对于动力输出部位采用软体硅胶包络,与密封壳体连接,框架单元3中的各控制器通过防水胶套包络密封,无运动部位加入3d打印壳体和压圈,构成整体的防水。对于无电子设备的防水,轴承及铰轴加入防水胶圈,螺丝等紧固件采用镀铬或者304不锈钢螺丝。

55.需要提到的是,对于水母机器人的舵机总成,其在水下动态稳定控制采用陀螺仪加可编程的控制程序来实现,对于水母机器人在水中的上升下降可采用由设置于头盖一侧的水泵系统构成的密度控制器来实现,从而水母机器人可以全潜水,也可以头露出贴水面垂直运行,以方便完成观测海洋牧场内环境及鱼蟹虾等动物生长情况的任务。以上装置均有开源程序和系统,零件也可在市面上购买替代,对后期维修提供便利性。并且,对于所有单元及其机构的运动集合,采用开源模型控制器接收集成信号,手动遥控进而控制水母机器人的相应机构运动,此为现有技术,在此不做限制。

56.以上仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1