一种适用于极地破冰船的辅助破冰系统

本发明涉及极地破冰船研发,尤其是一种适用于极地破冰船的辅助破冰系统。

背景技术:

1、随着人类社会的发展,极地和冰区的活动越来越引起人们的关注。极地破冰船在北极航道引航、极地资源开发、两极科考等方面都承担着难以替代的重要作用。

2、以往,极地破冰船主要采用以下两种方式进行破冰,分别为物理机械破冰和化学爆炸破冰。机械破冰的具体实施方法为:在冰区航行的极地破冰船利用自身船重压碎船艏下方冰面并将碎冰排开到两侧,从而达到疏通航道的目的。化学爆炸破冰的具体实施方法为:向着极地破冰船的预航行海域的冰面上或冰层下投射大量的爆炸物,利用爆炸冲击能以瞬时击碎冰层。虽说上述两种方式均可有效地实现对极地破冰船航道的疏通。然而,存在有以下严峻问题,具体为:就物理机械破冰方式而言,在制造阶段,因极地破冰船的船艏因需频繁地、长期地受到厚重冰层的冲击,势必要求其具有极高的结构强度,进而增加了船舶的制造成本以及自重,外形稍显笨拙,且后期运营进程中船艏极易因受到高频率、大载荷冲击而受损。且出于确保具有足够的冲击能、进而以提升破冰效率以及效果方面考虑,要求向着极地破冰船输入更大的推动力,以使其长期地维护于稳定破冰状态,从而极大地增加了航行成本以及大幅度提升对动力系统的要求。再者,破冰能力较为有限,尤其是遇到较厚冰层的情况,极低船舶往往无能为力,需要采用采取反复冲撞等方式以实现破冰,破冰效率极低,限制了航行速度。就化学爆炸破冰方式而言,购置爆炸物和布置爆炸所需消耗的财力、物力成本也非常高,且存在安全隐患,例如哑弹等情况,以及爆炸产生的巨大冲击力可能会对极地破冰船自身以及船员造成破坏。

3、新千年到来之际,气泡辅助破冰系统等辅助破冰技术被应用于极地破冰船。例如:中国授权发明专利cn112197172b公开了一种多气泡破冰装置,包括储气室;所述的储气室的进气口通过高压管与空气压缩机连接,储气室的出气口通过恒压输出电磁阀与恒压气罐连接;所述的恒压气罐一侧设有一排喷气口,每个喷气口通过连接软管与其对应的供压电磁阀连接;所述的供压电磁阀通过释放储压管与数字单向阀和触发电磁阀依次连接;所述的数字单向阀上设有数字压力变送器;所述的触发电磁阀顶部设有高压气泡喷口;所述的恒压输出电磁阀、供压电磁阀、数字单向阀和触发电磁阀均由破冰载体的控制模块统一控制,初始关闭所有电磁阀的开关。本发明通过储气室和恒压气罐两个高压容器配合,可以及时高效的释放高压气泡并迅速补充高压气准备下一次破冰作业。再如,中国授权发明专利cn112173021b公开了一种脉动气泡破冰装置,包括高压储气室、密封活塞体、气室隔离环和定位连杆;所述的高压储气室内部上端设有阻挡盘,在高压储气室上部四周设有喷气口,高压储气室下端与定位盘、底座连接法兰和底座依次连接;所述的定位盘为镂空结构,底座连接法兰内部气体可通过定位盘上的镂空结构流向高压储气室内部空间;所述的密封活塞体设置在高压储气室内部,在密封活塞体底部四周开有由单向阀控制开合的通气孔,在密封活塞体内部设有夹紧定位盘;所述的夹紧定位盘为镂空结构,密封活塞体下方的气体可通过夹紧定位盘上的镂空结构流向密封活塞体上方;所述的密封活塞体顶面通过压缩弹簧与阻挡盘连接;所述的气室隔离环设置在底座连接法兰内部,气室隔离环顶面的外环段安装有高压油封,在气室隔离环的侧面上开有透气孔;在所述的底座连接法兰内部,在气室隔离环顶面上下两部分气体无法实现互通;所述的定位连杆的下部与气室隔离环的顶面固定连接,定位连杆上端依次穿过定位盘和夹紧定位盘,定位连杆顶端通过锁紧螺母与夹紧定位盘紧固,定位盘与定位连杆接触部位仅限制定位连杆绕轴向的转动;所述的底座上安装有电磁铁;所述的底座连接法兰的上部设有第一进气管、第一压力变送器和第一排气阀,在底座连接法兰的下部设有第二进气管、第二压力变送器和第二排气阀。当电磁铁与定位连杆在电磁作用下紧密贴合时,第二进气管、第二压力变送器和第二排气阀位于气室隔离环顶面的下方,第一进气管、第一压力变送器和第一排气阀位于气室隔离环顶面的上方,密封活塞体挡住高压储气室上部所有喷气口,使高压储气室内部气体无法流通至外部。所产生的高压脉动气泡作用原理为通过装置产生高压脉动气泡,气泡脉动可以携带巨大的能量。高压脉动气泡在内外水压差的作用在水中生成的内部压力高于水体压力的气泡。这种气泡将在内外压力差的作用下过度膨胀并随后收缩、坍塌,会产生水射流和冲击波等一系列连续的现象,对冰层进行冲击破坏,从而使破冰船的破冰效率更高。在实际应用中,上述气泡破冰装置均可持续地生成气泡,且有效地对冰层造成冲击。然而,亦存在有以下问题亟待解决,具体表现为:1)气泡破冰装置的设计结构复杂,整体实施成本较高,且需要配套有多种辅助设备以维持正常运行,从而增加了极地破冰船的空间设计难度,且后期维护成本较高;气泡生成进程中需要消耗的大量的能量,且需要持续不断地供入,最终导致气泡的生成成本居高不下;2)因长期受到超高压力的作用,储气室以及高压储气室的使用安全性难以得到有效地保证;3)在实际工作进程中,因高压空气需经由喷气口或高压气枪的喷口而进入冰层以下的海水中,进而在压力差作用下以生成大量的气泡,正因此,气泡的生成工序繁琐,路线较长,难以做到全过程精细控制;4)因气泡产生于船体外部的水域中,其最终生成形态以及分布密度受到海域环境影响以及海水自身特性影响较大,难以对气泡的生成质量进行控制,进而最终会影响实际破冰效果。因而,为本课题组提供了新的研究方向。

技术实现思路

1、故,本发明课题组鉴于上述现有的问题以及缺陷,乃搜集相关资料,经由多方的评估及考量,并经过课题组人员不断实验以及修改,最终导致该适用于极地破冰船的辅助破冰系统的出现。

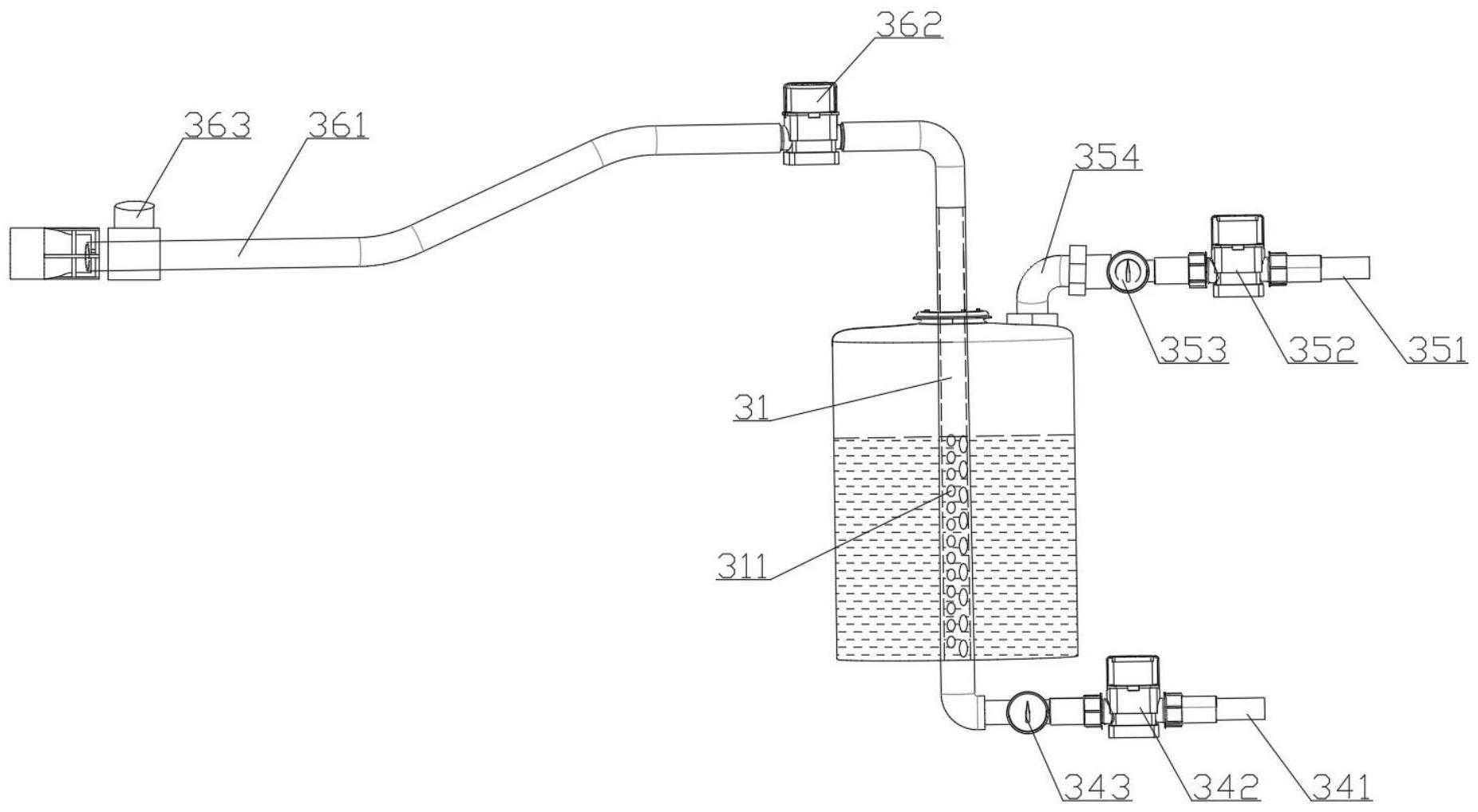

2、为了解决上述技术问题,本发明涉及了一种适用于极地破冰船的辅助破冰系统,与极地破冰船相配套应用,其包括供水管路、负压管路以及气水混合体发生装置。气水混合体发生装置的数目设为多个,且沿着极地破冰船的侧舷线性排布。在极地破冰船航行进程中,多个气水混合体发生装置交替启动,以向着极地破冰船侧舷的冰层下持续地喷射富含气泡的气水混合体。气水混合体发生装置包括导流管、罐体、喷头、第一外接过渡部、第二外接过渡部以及泵送部。导流管的进口端借由第一外接过渡部以实现与供水管路的连通,其出口端借助于泵送部以实现与喷头的连通。罐体被导流管所穿过,且非工作模式下其内腔始终与外界大气相隔绝。在导流管的侧壁上开设有多个通孔。通孔均位于罐体的内腔中,且经其将供水管路所输送的海水导流至罐体中。罐体借由第二外接过渡部以实现与负压管路的连通。工作状态下,首先,供水管路和第一外接过渡部相协作,海水得以经由通孔被导流至罐体中,直至罐体中所存留的海水达到设定高度值,随后,供水管路停止供水,与此同时,负压管路和第二外接过渡部相协作以向着罐体的内腔中持续地充入负压气体,直至海水因受到负压作用而沸腾,并伴随生产富含大量气泡的气水混合体,而后,泵送部启动,在压强作用下富含大量气泡的气水混合体经由通孔被导流至导流管中,且经由喷头喷射而出。

3、作为本发明所公开技术方案的进一步改进,第一外接过渡部包括第一外接管、第一电动阀门和第一压力表。第一外接管同时与导流管和供水管路相连通。第一电动阀门用来对供水管路和导流管之间的导通与否状态进行控制,其与第一外接管相配套应用。第一压力表用来地对供水管路的供水压力进行实时监测,其亦与第一外接管相配套应用,且与第一电动阀门相串联。

4、作为本发明所公开技术方案的进一步改进,第二外接过渡部包括第二外接管、第二电动阀门和第二压力表。第二外接管同时与罐体和负压管路相连通。第二电动阀门用来对负压管路和罐体之间的导通与否状态进行控制,其与第二外接管相配套应用。第二压力表用来地对负压管路的供气压力进行实时监测,其亦与第二外接管相配套应用,且与第二电动阀门相串联。

5、作为本发明所公开技术方案的更进一步改进,第二外接过渡部还包括有二通接头。二通接头装配于罐体的顶部,且同时设有分别与罐体内腔、第二外接管相接通的第一分流口、第二分流口。

6、当然,作为上述技术方案的另一种改型设计,所述第二外接过渡部亦可包括有三通接头。三通接头装配于罐体的顶部,且同时设有分别与罐体内腔、第二外接管、泵送部相接通的第三分流口、第四分流口、第五分流口。

7、作为本发明所公开技术方案的进一步改进,假设导流管的内径为d,通孔的孔径为r,则d≥5cm,且1.8mm≤r≤3mm。

8、作为本发明所公开技术方案的进一步改进,泵送部包括软管、第三电动阀门以及管道泵。软管直接地实现与导流管的连通。管道泵和第三电动阀门均与软管相配套,协作以将富含大量气泡的气水混合体由罐体内腔泵送至喷头。第三电动阀门用来对导流管和软管之间的导通与否状态进行控制,其设于管道泵的正上游。

9、作为本发明所公开技术方案的更进一步改进,泵送部还包括有气泡维持单元。气泡维持单元由多个沿着软管长度方向进行线性排布、且固定于软管外侧壁上的、且激振方向各异的高频激振器构成。

10、作为本发明所公开技术方案的更进一步改进,喷头包括有壳体、射流形态调整单元。射流形态调整单元用来对流经壳体的气水混合体进行形态规整,其被组装于壳体的内腔中。

11、作为本发明所公开技术方案的更进一步改进,射流形态调整单元包括有整流件。整流件被套设于壳体的内腔中,且其内开设有供气水混合体自由流通的喷射通道。在喷射通道的内侧壁上成型多条旋向相一致的螺旋凸条。当气水混合体高速地通过喷射通道时,螺旋凸条因受到冲击力作用而自发地生成旋转力矩,整流件在其作用下得以持续地绕其自身中心轴线高速地执行周向旋转运动。

12、作为本发明所公开技术方案的更进一步改进,射流形态调整单元包括有轴承支撑部。轴承支撑部作为整流件和壳体之间的安装过渡,其由至少2件沿着整流件长度方向进行线性均布的滚针轴承构成。

13、在极地破冰船航行进程中,多个气水混合体发生装置相互协作,且交替地启动,以向着极地破冰船侧舷的冰层下持续地喷射富含气泡的气水混合体。气水混合体中所含有的气泡在海水内受到内外水压差的影响下会发生空穴效应,气泡在短暂膨胀后迅速呈现不对称坍塌的现象,从而产生微射流,释放大量的脉动能与热量,附近区域的冰层得以瞬时破裂。且气泡压力相对较低,这也有利于实现其自身的迅速湮灭。在气泡湮灭的最初阶段,气泡壁超音速破裂,所附带生成的冲击波会作用于临近气泡,气泡二次分裂为更小的气泡,利于空穴效应的进一步增强。

14、就单个气水混合体发生装置而言,生成气水混合体包括以下几个阶段:1)最初始状态下,罐体与供水管路、负压管路以及喷头之间的流通路径均保持于断开状态;2)正式进入工作状态后,首先,放开罐体和供水管路之间的流通路径,以向着罐体的内腔中泵入一定量的海水,直至液位线高度满足设计要求(以通孔被海水所完全浸没为最基本成立条件,且极限液位线高度以不超于罐体内腔总高度的2/3为宜);3)切断供水管路和罐体之间的流通路径,且仅开放罐体和负压管路之间的流通路径;4)通过负压管路向着罐体内腔中持续地充入负压气体,直至罐体内腔中的海水处于沸腾状态(当罐体内腔中的压强低于饱和蒸气压时,其内海水即会沸腾),海水中所混有气泡的数量急剧地增加;5)切断负压管路和罐体之间的流通路径,供水管路和罐体之间的流通路径依旧保持于断开状态,且开放罐体和喷头之间的流通路径;6)泵送部启动,罐体内腔中的、保持于负压态的、大量富含气泡的气水混合体得以经由通孔重新回流至导流管中,且在综合强压力作用下经由喷头喷射至极地破冰船侧舷临近区域冰层的正下方;7)重复上述阶段1-6,富含大量气泡的气水混合体得以长期内间歇性地生成,且经由喷头喷出。

15、在实际应用中,适用于极地破冰船的辅助破冰系统至少取得了以下几方面的有益技术效果,具体为:

16、1)本适用于极地破冰船的辅助破冰系统的设计结构相对简单,且实际运行中,仅需交替性地向着罐体内腔中泵入海水、负压空气,无需其他额外设备的辅助,易于实现与极地破冰船的配套安装,从而利于降低总体实施成本;

17、2)气泡生成于海水因负压作用而自沸腾的阶段,相较于常规的气、水融合、交汇形成气泡方式有着本质性的区别,因此,因此,在气泡生成的进程中,仅需确保负压气体的持续供应以维持海水的沸腾状态即可,所需消耗的能量极少;

18、3)在海水泵入阶段以及负压气体通入、气泡生成阶段,罐体的内腔始终保持于非高压状态,从而有效地确保了其运行安全性;

19、4)通过上述技术方案的应用,气泡产生于海水在罐体中沸腾阶段,而非传统技术方案中高压气体和海水在冰层下进行融合、交汇的方式,如此,一方面,使得气泡的生成路径得以大大的缩短,利于对其生成进程进行全过程精细控制;另一方面,气泡形成于较为封闭的环境中(罐体内腔中),其数量、尺寸大小以及分布密度仅受到所泵入负压空气负压值大小的影响,从而利于生成高质量的气水混合体,最终确保实际破冰效果满足预想设计要求。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!