翼及航空器的制作方法

1.本公开涉及一种翼及航空器。

背景技术:

2.近年,随着电力电子的性能提高,正在积极地进行对航空器电动化的开发,该开发之一中存在vtol(vertical take off&landing:垂直起降)型的航空器。

3.电动的vtol机的机体的类型根据巡航速度、巡航距离以及有效载荷等要求而不同。例如在要求较快的巡航速度、较长的巡航距离的情况下,大多采用具有主翼的斜翼机、倾转旋翼机。

4.另一方面,若使主翼、旋翼倾斜(tilt),则不易稳定地控制飞行,因此在巡航速度较慢、巡航距离较短的情况下,大多采用固定旋翼机。

5.近年,长距离运输的需求不断提高,可以认为今后利用电动化的优点,基于分布式风扇的斜翼机、倾转旋翼机的需求会提高。

6.然而,用于使主翼、旋翼倾斜的机构会使机体的重量增加,其结果是存在耗电量增加、飞行稳定性降低这样的问题。因此,考虑采用例如像专利文献1中公开的那样分别搭载升力用风扇和推力用风扇的vtol机(所谓复合型)。

7.现有技术文献

8.专利文献

9.专利文献1:美国专利申请公开第2019/0291860号说明书

技术实现要素:

10.发明要解决的问题

11.在分别搭载有升力用风扇和推力用风扇的情况下,在非起降时的巡航飞行时仅使用推力用风扇,因此升力用风扇会成为阻碍空气的流动的阻力要素。

12.此外,即使是像专利文献1中公开的vtol机那样在主翼的后缘设有推进用风扇,在主翼的内部容纳有升力用风扇的构成,升力用风扇的容纳空间使翼上表面与翼下表面连通,会使空气能进行往来,可能会降低作为翼的性能。对此,同样在专利文献1中,公开了覆盖升力用风扇的容纳空间的百叶窗,但百叶窗和开闭百叶窗的机构增加了机体的重量,结果是留下了耗电量的增加、飞行稳定性的降低这样的问题。

13.本公开是鉴于这样的情况而完成的,其目的在于提供一种能不使重量增加地避免翼上表面与翼下表面之间的空气的往来,抑制翼主体的性能降低的翼及航空器。

14.技术方案

15.为了解决上述问题,本公开的翼及航空器采用以下的方法。

16.即本公开的一个方案的翼具备:翼主体,在前缘与后缘之间形成有沿翼厚度方向贯通的容纳部;升力风扇,设于所述容纳部的内部,使气流沿所述翼厚度方向产生;以及推力风扇,设于所述翼主体的所述前缘,使从所述前缘朝向所述后缘的气流在所述翼主体的

翼上表面和翼下表面上产生。

17.此外,本公开的一个方案的航空器具备上述的翼。

18.有益效果

19.根据本公开的翼及航空器,能不使重量增加地避免翼上表面与翼下表面之间的空气的往来,抑制翼主体的性能降低。

附图说明

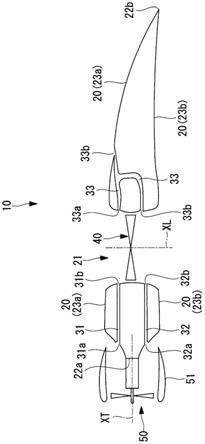

20.图1是本公开的一个实施方式的具备翼的航空器的立体图。

21.图2是图1所示的剖面线ii

‑

ii的翼的剖视图。

22.图3是从图1所示的箭头a观察到的翼的俯视图。

23.图4是表示沿翼上表面和翼下表面的空气的流动的图。

24.图5是表示上侧前缘流路、下侧前缘流路以及后缘流路中的空气的流动的图。

25.图6是变形例的翼的剖面线ii

‑

ii(参照图1)的剖视图。

具体实施方式

26.以下,参照附图对本公开的一个实施方式的翼及航空器进行说明。

27.[关于翼的构成]

[0028]

使用图1至图3对翼10的构成的概要进行说明。

[0029]

图1是具备翼10的航空器1的立体图。图2是图1所示的剖面线ii

‑

ii的翼10的剖视图。图3是从图1所示的箭头a观察到的翼10的俯视图。

[0030]

如图1所示,航空器1设为分别搭载升力用风扇和推力用风扇的vtol机(所谓复合型)的机体。翼10适合用于航空器1的翼结构。

[0031]

以下,对翼10的构成进行详细说明,但为了使说明简化,首先以在单侧的翼10具备1个升力风扇40的情况为例进行说明。但是,实际上也可以如图1所示沿翼弦方向具备多个升力风扇40。

[0032]

如图2所示,翼10具备:翼主体20、升力风扇40以及推力风扇50。

[0033]

翼主体20设为翼厚度从前缘22a朝向后缘22b发生变化的已知的翼型。在翼主体20中,在前缘22a与后缘22b之间形成有容纳部21。

[0034]

容纳部21是将翼上表面23a与翼下表面23b沿翼厚度方向贯通的空间。如图3所示,容纳部21是圆柱状的空间。如图2和图3所示,在容纳部21容纳有升力风扇40。

[0035]

如图2所示,升力风扇40是绕轴线xl旋转的风扇,使气流在翼厚度方向产生。升力风扇40主要用于航空器1的起降(上升/下降)。升力风扇40例如通过电动马达进行驱动。

[0036]

升力风扇40的轴线xl的方向与翼主体20的翼厚度方向(即容纳部21的贯通方向)大致一致。

[0037]

升力风扇40完全容纳于容纳部21,不从翼上表面23a和翼下表面23b突出。

[0038]

如图2和图3所示,推力风扇50是设于翼主体20的前缘22a并且绕轴线xt旋转的风扇,使沿翼主体20的气流产生。推力风扇50主要用于航空器1的巡航(推进)。推力风扇50例如通过电动马达进行驱动。

[0039]

推力风扇50的轴线xt的方向与翼主体20的翼弦方向(即从前缘22a朝向后缘22b的

方向)大致一致。推力风扇50设为具备管道51的所谓涵道风扇。如图2所示,优选的是推力风扇50的直径设为与翼主体20的最大翼厚度相同。由此,能使由推力风扇50产生的气流无浪费地流向翼主体20侧。

[0040]

如图3所示,推力风扇50可以在翼宽度方向上设有多个。由此,能在翼宽度方向的较广的范围中产生由推力风扇50产生的气流。

[0041]

如图2所示,在翼主体20的内部形成有上侧前缘流路31、下侧前缘流路32以及后缘流路33。

[0042]

上侧前缘流路31是使设置有推力风扇50的翼主体20的前缘22a与容纳部21连通的流路,前缘22a侧的开口设为吸入口31a,容纳部21侧的开口设为吹出口31b。

[0043]

吸入口31a位于在翼厚度方向上比轴线xt靠翼上表面23a侧。此外,吹出口31b在翼厚度方向上比升力风扇40靠翼上表面23a侧。由此,会将从吸入口31a导入的空气导向比升力风扇40靠翼上表面23a侧。

[0044]

下侧前缘流路32是使设置有推力风扇50的翼主体20的前缘22a与容纳部21连通的流路,前缘22a侧的开口设为吸入口32a,容纳部21侧的开口设为吹出口32b。

[0045]

吸入口32a位于在翼厚度方向上比轴线xt靠翼下表面23b侧。此外,吹出口32b在翼厚度方向上比升力风扇40靠翼下表面23b侧。由此,会将从吸入口32a导入的空气导向比升力风扇40靠翼下表面23b侧。

[0046]

后缘流路33是使容纳部21与位于比容纳部21靠后缘22b侧的翼上表面23a连通的流路,容纳部21侧的开口设为吸入口33a,翼上表面23a侧的开口设为吹出口33b。

[0047]

吸入口33a在翼厚度方向上比升力风扇40靠翼上表面23a侧和比升力风扇40靠翼下表面23b侧存在2个。另一方面,吹出口33b仅设于翼上表面23a侧。由此,会将在从各吸入口33a导入的空气在后缘流路33合流后,导向位于比容纳部21靠后缘22b侧的翼上表面23a。

[0048]

如图3所示,上侧前缘流路31、下侧前缘流路32以及后缘流路33形成为在翼宽度方向上宽度较宽。

[0049]

此时,上侧前缘流路31和下侧前缘流路32在从吸入口31a、32a朝向吹出口31b、32b的方向上宽度逐渐缩小。由此,能增大从吸入口31a、32a朝向吹出口31b、32b的空气的流速。

[0050]

此外,后缘流路33在从吸入口33a朝向吹出口33b的方向上宽度逐渐扩大。由此,能在翼宽度方向的较广的范围中吹出空气,能在翼宽度方向的较广的范围中实现后述的剥离抑制的效果。

[0051]

[关于空气的流动]

[0052]

使用图4和图5对翼10的空气的流动进行说明。

[0053]

图4是表示沿翼上表面23a和翼下表面23b的空气的流动的图。图5是表示上侧前缘流路31、下侧前缘流路32以及后缘流路33中的空气的流动的图。

[0054]

如图4所示,通过推力风扇50产生的高速的气流从翼主体20的前缘22a沿翼上表面23a和翼下表面23b朝向后缘22b流动。此时,推力风扇50具有管道51,因此气流被顺利地导向翼上表面23a和翼下表面23b。由此,能利用推力风扇50的气流(排气)提高在翼主体20产生的升力。因此,能通过推力风扇50推进航空器1并且谋求升力的增大。

[0055]

流过翼上表面23a的气流以覆盖容纳部21的翼上表面23a侧的开口的方式流动。此外,流过翼下表面23b的气流以覆盖容纳部21的翼下表面23b侧的开口的方式流动。由此,不

设置结构性的覆盖部而覆盖容纳部21的上下表面。因此,能避免经由容纳部21的翼上表面23a与翼下表面23b之间的空气的往来。

[0056]

如图5所示,通过推力风扇50产生的高速的气流除了导向翼上表面23a和翼下表面23b之外,还导向上侧前缘流路31和下侧前缘流路32。

[0057]

从上侧前缘流路31的吸入口31a流入的空气在穿过上侧前缘流路31后从吹出口31b吹出。此时,通过上侧前缘流路31的流路宽度的变化(参照图3),从吸入口31a流入的空气加速。吹出口31b位于在翼厚度方向上比升力风扇40靠翼上表面23a侧,因此从吹出口31b吹出的空气在容纳部21中以覆盖升力风扇40的翼上表面23a侧的方式流动。

[0058]

从下侧前缘流路32的吸入口32a流入的空气在穿过下侧前缘流路32后从吹出口32b吹出。此时,通过上侧前缘流路31的流路宽度的变化(参照图3),从吸入口31a流入的空气加速。吹出口32b位于在翼厚度方向上比升力风扇40靠翼下表面23b侧,因此从吹出口32b吹出的空气在容纳部21中以覆盖升力风扇40的翼下表面23b侧的方式流动。

[0059]

由此,不设置结构性的覆盖部(例如百叶窗这样的机构)而覆盖升力风扇40的上下。因此,能进一步避免经由容纳部21的翼上表面23a与翼下表面23b之间的空气的往来。

[0060]

从上侧前缘流路31和下侧前缘流路32导向容纳部21而覆盖升力风扇40的上下的空气从2个吸入口33a导向后缘流路33。

[0061]

从2个吸入口33a流入的空气在后缘流路33合流后,从形成于翼上表面23a的吹出口33b吹出。从吹出口32b吹出的空气沿翼上表面23a流动。由此,能抑制翼主体20的后缘22b侧(比吹出口32b靠后缘22b侧)的翼上表面23a上的剥离。此时,通过后缘流路33的流路宽度的变化(参照图3)能将空气在翼宽度方向的较广的范围中吹出,能在翼宽度方向的较广的范围中实现抑制剥离的效果。

[0062]

根据本实施方式,起到以下的效果。

[0063]

本实施方式具备:翼主体20,在前缘22a与后缘22b之间形成有沿翼厚度方向贯通的容纳部21;升力风扇40,设于容纳部21的内部,使气流沿翼厚度方向产生;以及推力风扇50,设于翼主体20的前缘22a,使从前缘22a朝向后缘22b的气流在翼主体20的翼上表面23a和翼下表面23b上产生,因此沿翼上表面23a和翼下表面23b的由推力风扇50产生的高速的气流会覆盖容纳部21的上下表面。因此,能不设置结构性的覆盖部而覆盖容纳部21的上下表面,能不使重量增加地避免经由容纳部21的翼上表面23a与翼下表面23b之间的空气的往来。由此,能抑制翼主体20的性能降低。

[0064]

此外,通过使由推力风扇50产生的高速的气流通过翼上表面23a和翼下表面23b能得到较大的升力。

[0065]

此外,在翼主体的内部形成有上侧前缘流路31和下侧前缘流路32,因此能将来自推力风扇50的空气经由上侧前缘流路31导向升力风扇40的翼上表面23a侧。由此,能不设置结构性的覆盖部而通过来自推力风扇50的高速的气流覆盖升力风扇40的翼上表面23a侧,因此能不使重量增加地进一步避免经由容纳部21的翼上表面23a与翼下表面23b之间的空气的往来。同样地,能将来自推力风扇50的空气经由下侧前缘流路32导向升力风扇40的翼下表面23b侧。由此,能不设置结构性的覆盖部而通过来自推力风扇50的高速的气流覆盖升力风扇40的翼下表面23b侧,因此能不使重量增加地进一步避免翼上表面23a与翼下表面23b之间的空气的往来。

[0066]

此外,在翼主体20的内部形成有后缘流路33,因此能将空气从容纳部21导向比容纳部21靠后缘22b侧的翼上表面23a。由此,能高效地引入导向容纳部21的空气,能在容纳部21中使在升力风扇40的上下表面产生的空气的流动变得顺畅。此外,通过将空气导向翼上表面23a,能抑制在翼主体20的后缘22b侧的剥离。

[0067]

[变形例]

[0068]

在上述的说明中,为了便于说明,以在单侧的翼10具备1个升力风扇40的情况为例进行了说明,但也可以沿翼弦方向具备多个升力风扇40。

[0069]

如图6所示,在翼主体20中,在前缘22a与后缘22b之间沿翼弦方向形成有多个容纳部21。在各容纳部21分别容纳有升力风扇40。

[0070]

翼上表面23a和翼下表面23b及上侧前缘流路31、下侧前缘流路32以及后缘流路33中的空气的流动如上所述。

[0071]

在翼主体20的内部形成有上侧中间流路34、下侧中间流路35。

[0072]

上侧中间流路34是使一个容纳部21与其他容纳部21连通的流路,一个容纳部21侧的开口设为吸入口34a,其他容纳部21侧的开口设为吹出口34b。

[0073]

吸入口34a和吹出口34b位于在翼厚度方向上比升力风扇40靠翼上表面23a侧。

[0074]

下侧中间流路35是使一个容纳部21与其他容纳部21连通的流路,一个容纳部21侧的开口设为吸入口35a,其他容纳部21侧的开口设为吹出口35b。

[0075]

需要说明的是,在此所说的一个容纳部21是指在翼弦方向上位于前缘22a侧的容纳部21,其他容纳部21是指在翼弦方向上位于后缘22b侧的容纳部21。即在由推力风扇50产生的气流的流动方向上,上游侧是一个容纳部21,下游侧是其他容纳部21。

[0076]

吸入口34a和吹出口34b在翼厚度方向上比升力风扇40靠翼下表面23b侧。

[0077]

从上侧中间流路34的吸入口34a流入的空气在穿过上侧中间流路34后从吹出口34b吹出。吹出口34b位于在翼厚度方向上比升力风扇40靠翼上表面23a侧,因此从吹出口34b吹出的空气以在其他容纳部21中覆盖升力风扇40的翼上表面23a侧的方式流动。

[0078]

从下侧中间流路35的吸入口35a流入的空气在穿过下侧中间流路35后从吹出口35b吹出。吹出口35b位于在翼厚度方向上比升力风扇40靠翼下表面23b侧,因此从吹出口35b吹出的空气以在容纳部21中覆盖升力风扇40的翼下表面23b侧的方式流动。

[0079]

由此,不设置结构性的覆盖部而覆盖容纳于其他容纳部21的升力风扇40的上下。因此,能进一步避免经由该容纳部21的翼上表面23a与翼下表面23b之间的空气的往来。

[0080]

如以上说明的一个实施方式的翼及航空器例如像以下这样理解。

[0081]

即本公开的一个方案的翼具备:翼主体(20),在前缘(22a)与后缘(22b)之间形成有沿翼厚度方向贯通的容纳部(21);升力风扇(40),设于所述容纳部(21)的内部,使气流沿所述翼厚度方向产生;以及推力风扇(50),设于所述翼主体(20)的所述前缘(22a),使从所述前缘(22a)朝向所述后缘(22b)的气流在所述翼主体(20)的翼上表面(23a)和翼下表面(23b)上产生。

[0082]

本实施方式的翼具备:翼主体(20),在前缘(22a)与后缘(22b)之间形成有沿翼厚度方向贯通的容纳部(21);升力风扇(40),设于容纳部(21)的内部,使气流沿翼厚度方向产生;以及推力风扇(50),设于翼主体(20)的前缘(22a),使从前缘(22a)朝向后缘(22b)的气流在翼主体(20)的翼上表面(23a)和翼下表面(23b)上产生,因此沿翼上表面(23a)和翼下

表面(23b)的由推力风扇(50)产生的高速的气流会覆盖容纳部(21)的上下表面(翼上表面(23a)和翼下表面(23b))。因此,能不设置结构性的覆盖部而覆盖容纳部(21)的上下表面,能不使重量增加地避免经由容纳部(21)的翼上表面(23a)与翼下表面(23b)之间的空气的往来。由此,能抑制翼主体(20)的性能降低。

[0083]

此外,通过使由推力风扇(50)产生的高速的气流通过翼面能得到更大的升力。

[0084]

需要说明的是,适合将电动马达用作驱动推力风扇(50)和升力风扇(40)。

[0085]

此外,在本公开的一个方案的翼中,在所述翼主体(20)的内部形成有:上侧前缘流路(31),使设有所述推力风扇(50)的所述前缘(22a)与所述容纳部(21)连通,将空气导向所述升力风扇(40)的所述翼上表面(23a)侧;以及下侧前缘流路(32),使设有所述推力风扇(50)的所述前缘(22a)与所述容纳部(21)连通,将空气导向所述升力风扇(40)的所述翼下表面(23b)侧。

[0086]

在本方案的翼中,在翼主体(20)的内部形成有:上侧前缘流路(31),使设有推力风扇(50)的前缘(22a)与容纳部(21)连通,将空气导向升力风扇(40)的翼上表面(23a)侧;以及下侧前缘流路(32),使设有推力风扇(50)的前缘(22a)与容纳部(21)连通,将空气导向升力风扇(40)的翼下表面(23b)侧,因此能将来自推力风扇(50)的空气经由上侧前缘流路(31)导向升力风扇(40)的翼上表面(23a)侧。由此,能不设置结构性的覆盖部而通过来自推力风扇(50)的高速的气流覆盖升力风扇(40)的翼上表面(23a)侧,因此能不使重量增加地避免经由容纳部(21)的翼上表面(23a)与翼下表面(23b)之间的空气的往来。同样地,能将来自推力风扇(50)的空气经由下侧前缘流路(32)导向升力风扇(40)的翼下表面(23b)侧。由此,能不设置结构性的覆盖部而通过来自推力风扇(50)的高速的气流覆盖升力风扇(40)的翼下表面(23b)侧,因此能不使重量增加地避免翼上表面(23a)与翼下表面(23b)之间的空气的往来。

[0087]

此外,在本公开的一个方案的翼中,在所述翼主体(20)的内部形成有使所述容纳部(21)与比该容纳部(21)靠所述后缘(22b)侧的所述翼上表面(23a)连通的后缘流路(33)。

[0088]

在本方案的翼中,在翼主体(20)的内部形成有使容纳部(21)与比容纳部(21)靠后缘(22b)侧的翼上表面(23a)连通的后缘流路(33),因此能将空气从容纳部(21)导向比容纳部(21)靠后缘(22b)侧的翼上表面(23a)。由此,能高效地引入导向容纳部(21)的空气,能在容纳部(21)中使在升力风扇(40)的上下表面产生的空气的流动变得顺畅。此外,通过将空气导向翼上表面(23a),能抑制在翼主体(20)的后缘(22b)侧的剥离。

[0089]

此外,在本公开的一个方案的翼中,所述容纳部(21)沿翼弦方向形成于多个场所,所述升力风扇(40)设于各个所述容纳部(21)。

[0090]

在本方案的翼中,容纳部(21)沿翼弦方向形成于多个场所,升力风扇(40)设于各个容纳部(21),因此能作为整体增加由升力风扇(40)产生的起降时的推力。

[0091]

此外,在本公开的一个方案的翼中,在所述翼主体(20)形成有:上侧中间流路(34),使一个所述容纳部(21)与其他所述容纳部(21)连通,将空气从所述一个容纳部(21)导向容纳于所述其他容纳部(21)的所述升力风扇(40)的所述翼上表面(23a)侧;以及下侧中间流路(35),使一个所述容纳部(21)与其他所述容纳部(21)连通,将空气从所述一个容纳部(21)导向容纳于所述其他容纳部(21)的所述升力风扇(40)的所述翼下表面(23b)侧。

[0092]

在本方案的翼中,在翼主体(20)形成有:上侧中间流路(34),使一个容纳部(21)与

其他容纳部(21)连通,将空气从一个容纳部(21)导向容纳于其他容纳部(21)的升力风扇(40)的翼上表面(23a)侧;以及下侧中间流路(35),使一个容纳部(21)与其他容纳部(21)连通,将空气从一个容纳部(21)导向容纳于其他容纳部(21)的升力风扇(40)的翼下表面(23b)侧,因此能将来自一个容纳部(21)的空气经由上侧中间流路(34)导向升力风扇(40)的翼上表面(23a)侧。由此,能不设置结构性的覆盖部而覆盖升力风扇(40)的翼上表面(23a)侧,因此能不使重量增加地避免经由容纳部(21)的翼上表面(23a)与翼下表面(23b)之间的空气的往来。同样地,能将来自一个容纳部(21)的空气经由下侧中间流路(35)导向升力风扇(40)的翼下表面(23b)侧。由此,能不设置结构性的覆盖部而覆盖升力风扇(40)的翼下表面(23b)侧,因此能不使重量增加地避免翼上表面(23a)与翼下表面(23b)之间的空气的往来。

[0093]

此外,在本公开的一个方案的翼中,所述推力风扇(50)设为涵道风扇。

[0094]

在本方案的翼中,推力风扇(50)设为涵道风扇,因此能由推力风扇(50)的下游侧产生更高速的气流。

[0095]

此外,本公开的一个方案的航空器具备上述的翼(10)。

[0096]

符号说明

[0097]

1航空器

[0098]

10翼

[0099]

20翼主体

[0100]

21容纳部

[0101]

22a前缘

[0102]

22b后缘

[0103]

23a翼上表面

[0104]

23b翼下表面

[0105]

31上侧前缘流路

[0106]

31a吸入口

[0107]

31b吹出口

[0108]

32下侧前缘流路

[0109]

32a吸入口

[0110]

32b吹出口

[0111]

33后缘流路

[0112]

33a吸入口

[0113]

33b吹出口

[0114]

34上侧中间流路

[0115]

34a吸入口

[0116]

34b吹出口

[0117]

35下侧中间流路

[0118]

35a吸入口

[0119]

35b吹出口

[0120]

40升力风扇

[0121]

50推力风扇

[0122]

51管道

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1