体装太阳壳、双卫星联合热控制系统的制作方法

1.本发明涉及卫星总体控制技术领域,具体地,涉及一种体装太阳壳、双卫星联合热控制系统。

背景技术:

2.随着航天技术不断进步,体装太阳壳、双卫星叠装等技术应用越来越频繁。体装太阳壳、双卫星叠装构型给卫星热控提出了巨大的挑战。

3.传统热控制方法,将体装太阳壳,双卫星,相互隔热,进行独立热控制。该热控思路,一方面会导致体装太阳壳温度过高,人为增加了体装太阳壳的热控难度;另一方面,低功耗模式下,需要分别对双卫星进行温度补偿,一定程度上造成了星上能源的浪费。

4.公开号为cn109677641a的发明专利,公开了一种卫星用热隔离型体装太阳壳的降温装置,该装置包括osr涂层、低温多层组件和太阳壳碳纤维隔热支架;所述osr涂层粘贴于体装太阳壳朝向冷空间外表面,实现不同高度区域的太阳壳均温化控制;所述低温多层组件包覆于太阳壳非受照内表面。低温多层隔热组件包括6μm双面镀铝聚酯薄膜反射层、t20涤纶网间隔层及最外层的导电型f46镀银二次表面镜热控涂层;所述太阳壳碳纤维隔热支架安装于太阳壳与星体侧板之间,支架采用m55j碳纤维材料,可做镂空设计,以增加接触传热热阻。该专利中太阳壳与卫星本体是独立热设计,没有热耦合。

5.公开号为cn112257191b的发明专利,公开了一种载荷平台一体化微小卫星的热控分系统优化方法及系统,包括计算卫星各舱板的热流热容比,根据热流热容比对卫星设备的布局进行优化,确定卫星设备的布局最优解;基于卫星设备的布局最优解、散热面参数、加热器参数和控温逻辑建立卫星热分析模型,并仿真计算在轨运行的热控分系统功耗;若热控分系统功耗不达标,则优化调整散热面参数、加热器参数和控温逻辑直至热控分系统功耗达标。

技术实现要素:

6.针对现有技术中的缺陷,本发明提供一种体装太阳壳、双卫星联合热控制系统。

7.根据本发明提供的一种体装太阳壳、双卫星联合热控制系统,所述方案如下:

8.第一方面,提供了一种体装太阳壳、双卫星联合热控制系统,所述系统包括:体装太阳壳、卫星a、体装太阳壳与卫星a联合热控制耦合面、卫星b、第一双星联合热控制耦合面、第二双星联合热控制耦合面;

9.其中,体装太阳壳与卫星a联合热控制耦合面沿卫星a柱段周向均匀分布;

10.所述体装太阳壳环绕在体装太阳壳与卫星a联合热控制耦合面远离卫星a一侧壁的周侧;

11.所述卫星b位于卫星a的顶部,所述第一双星联合热控制耦合面位于卫星a内部,第二双星联合热控制耦合面位于卫星b内部,且第一双星联合热控制耦合面正对第二双星联合热控制耦合面。

12.优选的,所述体装太阳壳、卫星a与卫星b能够进行联合热控制。

13.优选的,根据实际需要,沿卫星a柱段周向的体装太阳壳对应区域,开体装太阳壳与卫星a联合热控制耦合面,喷涂s781热控白漆,实现体装太阳壳与卫星a联合热控制。

14.优选的,通过体装太阳壳与卫星a联合热控制耦合,实现对体装太阳壳的温度控制,以及对卫星a进行温度补偿。

15.优选的,根据实际需要,分别在卫星a和卫星b正对的舱板上,开第一双星联合热控制耦合面和第二双星联合热控制耦合面,粘贴osr二次表面镜,卫星a与卫星b双星在轨联合运行时,实现双星联合热控制。

16.优选的,所述卫星a和卫星b在轨分体运行后,卫星a使用第一双星联合热控制耦合面作为散热面,卫星b使用第二双星联合热控制耦合面作为散热面。

17.第二方面,提供了一种卫星,该卫星包括了上述的体装太阳壳、双卫星联合热控制系统。

18.与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:

19.1、本发明通过体装太阳壳及卫星a联合热控制,可有效降低太阳壳的温度;

20.2、本发明通过体装太阳壳及卫星a联合热控制,对卫星a进行温度温度补偿,显著降低卫星a在轨的热补偿功耗;

21.3、本发明通过双星联合热控制,实现在轨联合运行时,卫星a和卫星b的联合热控制,一方面降低卫星a的温度,另一方面减少卫星b的热补偿功耗;

22.4、本发明中双星在轨分体运行后,双星联合热控制耦合面分别作为卫星a和卫星b的散热面,实现对各自卫星的温控。

附图说明

23.通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

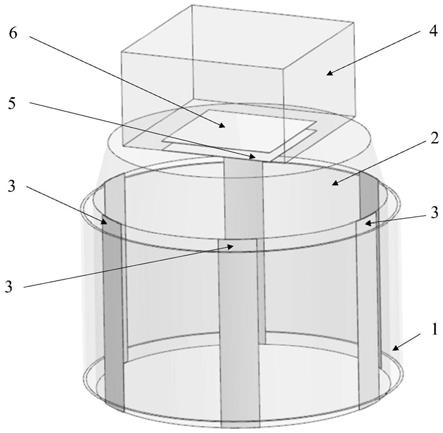

24.图1为本发明体装太阳壳、双卫星联合热控制方法的示意图。

25.附图标记:

26.体装太阳壳1

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

卫星a 2

27.体装太阳壳及卫星a联合热控制耦合面3

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

卫星b 4

28.第一双星联合热控制耦合面5

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二双星联合热控制耦合面6

具体实施方式

29.下面结合具体实施例对本发明进行详细说明。以下实施例将有助于本领域的技术人员进一步理解本发明,但不以任何形式限制本发明。应当指出的是,对本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变化和改进。这些都属于本发明的保护范围。

30.本发明实施例提供了一种体装太阳壳、双卫星联合热控制系统,参照图1所示,该系统包括体装太阳壳、卫星a、体装太阳壳与卫星a联合热控制耦合面、卫星b、第一双星联合热控制耦合面、第二双星联合热控制耦合面;其中,体装太阳壳与卫星a联合热控制耦合面沿卫星a柱段周向均匀分布。

31.体装太阳壳环绕在体装太阳壳与卫星a联合热控制耦合面的周侧,即体装太阳壳与卫星a联合热控制耦合面位于体装太阳壳与卫星a之间;而卫星b位于卫星a的顶部,第一双星联合热控制耦合面位于卫星a内部,第二双星联合热控制耦合面位于卫星b内部,且第一双星联合热控制耦合面正对第二双星联合热控制耦合面。

32.通过体装太阳壳与卫星a联合热控制耦合面实现体装太阳壳与卫星a辐射换热,从而实现体装太阳壳、卫星a的联合热控制。通过第一双星联合热控制耦合面和第二双星联合热控制耦合面,实现卫星a与卫星b的辐射换热,从而实现卫星a和卫星b的联合热控制。

33.综合分析体装太阳壳、卫星a在轨温度水平,卫星a在轨热补偿功耗大小等因素,决定体装太阳壳与卫星a联合热控制所需的耦合面面积、分布方式,并喷涂高发射、低吸收的s781热控白漆,体装太阳壳与卫星a联合热控制耦合面位于卫星a柱段周向体装太阳壳对应的区域。

34.体装太阳壳受阳光照射区域,温度高,卫星a本体温度低,体装太阳壳通过体装太阳壳与卫星a联合热控制耦合面向卫星a辐射热量,一方面可以降低体装太阳壳受阳光照射区域的温度,同时实现对卫星a的能量补偿。体装太阳壳非阳光照射区域,温度低,卫星a本体温度相对高,卫星a通过体装太阳壳与卫星a联合热控制耦合面向体装太阳壳非阳光照射面辐射热量,实现卫星a和体装太阳壳的温度控制。

35.综合分析双星联合运行时,卫星a、卫星b的温度水平,卫星b的在轨热补偿,卫星a、卫星b在轨分体运行后,卫星a和卫星b各自所需散热面大小等因素。决定第一双星联合热控制耦合面、第二双星联合热控制耦合面面积、分布方式,并粘贴osr热控涂层,第一双星联合热控制耦合面位于卫星a内部,第二双星联合热控制耦合面卫星卫星b内部且正对第一双星联合热控制耦合面。

36.卫星a和卫星b在轨联合运行时,卫星a温度相对高、卫星b温度相对低,卫星a通过第一双星联合热控制耦合面辐射热量,卫星b则通过第二双星联合热控制耦合面接收卫星a辐射的热量,从而实现卫星a和卫星b的联合热控制。卫星a和卫星b在轨分体运行后,卫星a使用第一双星联合热控制耦合面作为散热面,卫星b使用第二双星联合热控制耦合面作为散热面。

37.本发明还提供了一种卫星,该卫星包括了上述的体装太阳壳、双卫星联合热控制系统。

38.接下来,对本发明进行更为具体的说明。

39.一种体装太阳壳、双卫星联合热控制系统,该系统能够实现体装太阳壳、卫星a以及卫星b联合热控制,较少热控系统的重量,有效降低热补偿功耗。

40.参照图1所示,在卫星a的柱段周向体装太阳壳对应区域,开体装太阳壳及卫星a联合热控制耦合面,实现体装太阳壳与卫星a的联合热控制;通过体装太阳壳及卫星a联合热控制耦合,一方面实现对体装太阳壳的温度控制,另一方面对卫星a进行温度补偿;分别在卫星a和卫星b的正对的舱板上开第一双星联合热控制耦合面和第二双星联合热控制耦合面,粘贴osr二次表面镜,卫星a和卫星b在轨联合运行时,实现双星联合热控,卫星a和卫星b分体运行后,双星联合热控制耦合面充当各自卫星的散热面。

41.本发明实施例提供的一种体装太阳壳、双卫星联合热控制系统,在卫星a柱段周向体装太阳壳对应的区域开体装太阳壳、卫星a联合热控制耦合面。体装太阳壳受阳光照射区

域,温度高,卫星a本体温度低,体装太阳壳通过体装太阳壳与卫星a联合热控制耦合面向卫星a辐射热量,降低体装太阳壳受阳光照射区域的温度的同时实现对卫星a的能量补偿。体装太阳壳非阳光照射区域,温度低,卫星a本体温度相对高,卫星a通过体装太阳壳与卫星a联合热控制耦合面向体装太阳壳非阳光照射区域辐射热量,实现卫星a和体装太阳壳的温度控制。卫星a和卫星b在轨联合运行时,卫星a温度相对高、卫星b温度相对低,卫星a通过第一双星联合热控制耦合面辐射热量,卫星b则通过第二双星联合热控制耦合面接收卫星a辐射的热量,从而实现卫星a和卫星b的联合热控制。卫星a和卫星b在轨分体运行后,卫星a使用第一双星联合热控制耦合面作为散热面,卫星b使用第二双星联合热控制耦合面作为散热面。本发明分别在体装太阳壳、卫星a、卫星b之间设计联合热控制通路,实现体装太阳壳、卫星a、卫星b三者联合热控制。

42.本领域技术人员知道,除了以纯计算机可读程序代码方式实现本发明提供的系统及其各个装置、模块、单元以外,完全可以通过将方法步骤进行逻辑编程来使得本发明提供的系统及其各个装置、模块、单元以逻辑门、开关、专用集成电路、可编程逻辑控制器以及嵌入式微控制器等的形式来实现相同功能。所以,本发明提供的系统及其各项装置、模块、单元可以被认为是一种硬件部件,而对其内包括的用于实现各种功能的装置、模块、单元也可以视为硬件部件内的结构;也可以将用于实现各种功能的装置、模块、单元视为既可以是实现方法的软件模块又可以是硬件部件内的结构。

43.在本技术的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。

44.以上对本发明的具体实施例进行了描述。需要理解的是,本发明并不局限于上述特定实施方式,本领域技术人员可以在权利要求的范围内做出各种变化或修改,这并不影响本发明的实质内容。在不冲突的情况下,本技术的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1