一种应用于水利工程的防渗监测装置的制作方法

1.本技术涉及水利防渗工程监测的领域,尤其是涉及一种应用于水利工程的防渗监测装置。

背景技术:

2.目前, 水利工程是国家的主要建设,水利工程的建设规模逐渐扩大,为我国社会生产生活的正常运转奠定了基础,而水利防渗工程是水利工程项目中必不可少的一项建设内容,防渗工程的质量也直接关系到水利工程整体质量以及水利工程的功能能否正常发挥。因此,在水利防渗工程完工后,都需要对其进行相应的检测以确保其质量能够符合项目要求。

3.相关技术中,水利防渗工程包括防渗墙的建造,对防渗墙防渗质量的监测需要采用检测装置,在岩体物理性质的评价中常使用声波速度作为一项重要的评价标准,而混凝土作为一种特殊的岩体,其同样可以利用这种方法进行检测,因此对防渗墙防渗质量进行检测的监测装置包括混凝土超声波检测仪,在检测过程中会用两组径向超声波换能器,是分别用于发射和接收超声波的传感器,由于与换能器连接的数据线较长,监测工作完成后需要通过卷筒对数据线进行缠绕收卷。

4.针对上述中的相关技术,发明人认为存在有以下缺陷:在实际使用过程中,在对数据线进行收卷时,一般是直接转动卷筒,使数据线缠绕在卷筒上,这种不规律的缠绕方式难以使数据线一层一层平整地缠绕在卷筒外周面,因此仍有改进空间。

技术实现要素:

5.为了提高数据线缠绕平整度,本技术提供一种应用于水利工程的防渗监测装置。

6.本技术提供的一种应用于水利工程的防渗监测装置采用如下的技术方案:

7.一种应用于水利工程的防渗监测装置,包括主机、两个换能器、两条分别与两个所述换能器连接的数据线、两组分别用于收卷两条所述数据线的卷筒以及两个分别用于支撑两组所述卷筒的支撑架,所述数据线远离换能器的一端设置有连接头,所述主机设置有两个供连接头插入的接口,所述卷筒一端转动连接于支撑架,所述支撑架设置有驱动卷筒转动的驱动件,所述支撑架设置有往复机构,所述往复机构设置有供数据线穿过的环形构件;所述往复机构驱使环形构件沿卷筒长度方向往复运动。

8.通过采用上述技术方案,从而可将带有连接头的一端穿过环形构件,在驱动件以及往复机构的带动下,卷筒对数据线进行收卷,且环形构件沿平行于卷筒轴线方向往返运动,在环形构件的牵引下,使得数据线有序地从卷筒一端缠绕至卷筒的另一端,有利于提高提高数据线缠绕平整度。从而通过移动件的往返运动以及卷筒转动的配合作用下,有利于将数据线一层一层平整地缠绕在卷筒外周面。

9.优选的,所述支撑架设置有位于卷筒上方的横板,所述横板长度方向与卷筒轴线方向平行,所述往复机构包括两个转动连接于所述横板下端面的同步轮以及套设在两个所

述同步轮之间的同步带;两个所述同步轮沿横板长度方向分布,两个所述同步轮回转轴线与横板下端面垂直,所述环形构件转动连接于同步带的下侧。

10.通过采用上述技术方案,从而通过转动同步轮来驱动同步带转动,进而实现环形构件的往复运动,由于环形构件转动连接于同步带下侧,从而提高了环形构件的灵活性,减少环形构件在跟随同步带往复移动时,数据线缠绕在环形构件上的情况,便于数据线的收卷。

11.优选的,其中一个所述同步轮同轴连接有贯穿横板设置的第一转轴,所述转轴同轴连接有第一锥齿轮,所述横板上端面转动连接有第二转轴,所述第二转轴回转轴线与横板长度方向一致,所述第二转轴同轴连接有与第一锥齿轮啮合传动的第二锥齿轮。

12.通过采用上述技术方案,从而可通过转动第二转轴来驱动第二锥齿轮转动,并在第一锥齿轮与第二锥齿轮的啮合传动下,第一转轴发生转动,并带动同步轮以及同步带转动,从而实现对环形构件的往复运动的目的,便于操作人员操作以及对数据线进行收卷。

13.优选的,所述卷筒同轴连接有主动轮,所述第二转轴同轴连接有从动轮,所述从动轮与主动轮之间套设有皮带。

14.通过采用上述技术方案,使得在皮带的传动下,卷筒与第二转轴同步转动,使得驱动件驱使卷筒转动的同时,也驱使环形构件进行往复运动,从而实现对数据线进行收卷的同时也对数据线进行牵引,有利于提高数据线缠绕平整度。

15.优选的,所述支撑架固定有安装框,所述安装框围绕主动轮周侧设置,所述驱动件为电机,所述电机固定于安装框外侧,所述电机输出轴贯穿安装框并与主动轮同轴连接。

16.通过采用上述技术方案,从而将电机固定在支撑架上,通过电机的驱动来带动卷筒转动,有利于提高卷筒的收集效率。

17.优选的,所述卷筒背离支撑架的一侧贯穿有供数据线的一端穿过的通孔,所述卷筒背离支撑架的一侧设置有若干个用于夹持数据线连接有连接头的一端的夹片,若干所述夹片背离卷筒轴线弯曲。

18.通过采用上述技术方案,使得夹片对数据线远离换能器的一端进行夹持固定,有利于在释放数据线连接有换能器的一端时,远离换能器的连接头跟随卷筒一并转动,减少数据线打结的情况,释放完毕后,在将连接头与主机进行连接便可,便于操作者检测工作的顺利进行。

19.优选的,所述横板上端面设置有把手。

20.通过采用上述技术方案,从而为操作者提起该缠绕数据线的卷筒提供施力点,便于该检测装置的携带。

21.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:

22.1.通过卷筒对数据线进行收卷的同时,往复机构驱使环形构件沿卷筒长度方向移动并对数据线进行牵引,有利于将数据线一层一层平整地缠绕在卷筒外周面,有利于提高提高数据线缠绕平整度;

23.2.卷筒与第二转轴通过皮带传动,第二转轴与第一转轴通过第一锥齿轮与第二锥齿轮啮合传动,从而在电机驱动卷筒转动的同时,环形构件在往复机构的驱动下沿卷筒长度方向移动并对数据线进行牵引,实现了卷筒与往复丝杆可同时转动也可同时停止的目的,从而有利于将数据线一层一层平整地缠绕在卷筒外周面。

附图说明

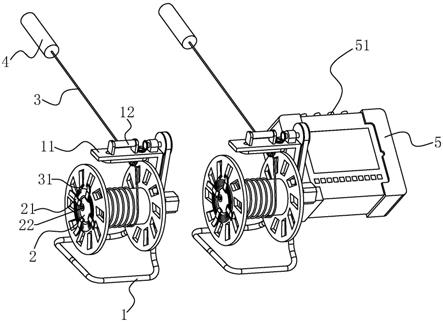

24.图1是本技术实施例的整体结构示意图。

25.图2是本技术实施例中隐去主机后的结构示意图。

26.图3是图2中a处的放大示意图。

27.附图标记说明:1、支撑架;11、横板;12.把手;13、安装框;2、卷筒;21、夹片;22、通孔;3、数据线;31、连接头;4、环能器;5、主机;51、接口;6、往复机构;61、同步轮;611、第一锥齿轮;62、同步带;621、安装块;7、电机;71、主动轮;72、皮带;73、从动轮;74、第二转轴;741、第二锥齿轮;8、环形构件;81、导向环;82、连接轴。

具体实施方式

28.以下结合附图1

‑

3对本技术作进一步详细说明。

29.本技术实施例公开一种应用于水利工程的防渗监测装置。参照图1,一种应用于水利工程的防渗监测装置包括主机5、两个换能器4、两条分别与两个换能器4连接的数据线3、两组分别用于收卷两条数据线3的卷筒2以及两个分别用于支撑两组卷筒2的支撑架1。数据线3远离换能器4的一端设置有连接头31,主机5连接有两个分别供连接头31插入的接口51。卷筒2水平设置。卷筒2一端转动连接于支撑架1。卷筒2远离支撑架1的一端的护板贯穿有通孔22,通孔22轴线平行于卷筒2轴线。数据线3与连接头31连接的一端穿过通孔22设置,卷筒2背离支撑架1的一侧的护板固定有若干个用于夹持数据线3的夹片21,若干夹片21背离卷筒2轴线弯曲,若干夹片21沿环绕卷筒2等间隔分布。数据线3连接有连接头31的一端盘绕在若干夹片21与卷筒2的护板之中,夹片21对数据线3起到固定作用,有利于数据线3的整齐收纳。

30.参照图2和图3,支撑架1上端固定有位于卷筒2上方的横板11,横板11长度方向与卷筒2轴线方向平行。横板11上端面固定有把手12。支撑架1安装有往复机构6,往复机构6包括两个转动连接于横板11下端面的同步轮61以及套设在两个同步轮61之间的同步带62;两个同步轮61沿横板11长度方向分布且分置横板11长度方向的两端,两个同步轮61回转轴线均与横板11下端面垂直,同步带62下侧固定有安装块621,安装块621转动连接有环形构件8,环形构件8包括与安装块621转动连接的连接轴82以及与连接轴82固定连接的导向环81,导向环81供数据线3设有环能器的一端穿过。从而在同步轮61与同步带62传动下,实现了导向环81跟随同步带62做往复运动的目的,且导向环81可转动,提高了环形构件8的灵活性,减少数据线3与导向环81的缠绕现象,便于数据线3的收卷。

31.参照图1和图3,靠近支撑架1的一个同步轮61同轴连接有第一转轴612,第一转轴612竖直贯穿横板11并与横板11通过轴承转动连接,第一转轴612外周面同轴连接有位于横板11上方的第一锥齿轮611,横板11上端面固定有轴承座,轴承座转动转动连接有第二转轴74,第一转轴612轴线与横板11长度方向平行。第二转轴74同轴连接有与第一转轴612啮合传动的第二锥齿轮741。卷筒2一端贯穿支撑架1并通过轴承与支撑架1转动连接。卷筒2同轴连接有主动轮71,第二转轴74同轴连接有位于主动轮71上方的从动轮73,主动轮71与从动轮73之间套设有皮带72,从而实现了第二转轴74与卷筒2的同步转动,支撑架1固定有安装框13,安装框13围绕主动轮71周侧设置。安装框13外侧固定有驱动件,驱动件为电机7,电机7输出轴贯穿安装框13并与主动轮71同轴连接。

32.本技术实施例一种应用于水利工程的防渗监测装置的实施原理为:

33.对数据线3进行收卷时,操作者首先启动电机7,电机7驱使卷筒2转动,同时,在皮带72的传动下,第二转轴74与卷筒2进行同步转动,同时在第一锥齿轮611与第二锥齿轮741的传动下,第一转轴612与第二转轴74进行同步转动,并驱动同步轮61转动,并在同步带62的传动下,环形构件8跟随同步带62沿卷筒2长度方向做往复运动,使得数据线3有序地从卷筒2一端缠绕至卷筒2的另一端,有利于提高提高数据线3缠绕平整度。

34.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1