包装盒的制作方法

1.本技术涉及包装盒技术领域,特别涉及一种由模切卡纸折叠粘贴而成的包装盒。

背景技术:

2.由模切卡纸制作而成的包装盒,由于印刷制作方便,且环保,在包装行业被广泛使用。而一款设计精巧的纸质包装盒不仅需要拆装方便,而且还希望在促进商品销售方面有所帮助。

3.现有的由模切卡纸制作的包装盒大部分都仅有储存收纳功能,作用较为单一,不能满足市场需求。

技术实现要素:

4.为了解决上述的现有的包装盒功能单一的问题,本技术的目的是提供一种兼具包装和展示功能的包装盒。

5.为了达到上述的目的,本技术提供以下技术方案:一种包装盒,该包装盒包括:外盒,由一张模切卡纸折叠粘贴而成,所述的外盒呈中空的长方体状且具有第一顶壁、第一底壁、第一前侧壁、第一后侧壁、第一侧封盖组件以及与所述的第一侧封盖组件相对的第一侧开口部,所述的第一顶壁上具有邻接所述第一侧开口部的第一缺口;内盒,所述的内盒由一张模切卡纸折叠粘贴而成且所述的内盒能够经由所述的第一侧开口部插入到所述的外盒中以及从所述的外盒中向外抽出,所述的内盒呈中空的长方体状且具有第二顶壁、第二底壁、第二前侧壁、第二后侧壁、第二侧封盖组件以及与所述的第二侧封盖组件相对的第二侧开口部,所述的第二顶壁上具有邻接所述第二侧开口部的第二缺口,所述的第二缺口被配置成在所述内盒从所述的外盒向外抽出时能够与所述的第一缺口相交接;和内衬件,所述的内衬件由一张模切卡纸折叠粘贴而成且包括第一连接拉伸部、第二连接拉伸部以及位于所述第一连接拉伸部和第二连接拉伸部之间的支撑部,所述的支撑部限定一具有上侧开口的置物槽,所述的置物槽被配置成能够存放商品;所述的第一连接拉伸部包括第一粘贴壁和第一折叠壁,所述的第一粘贴壁固定粘接在所述第一顶壁的内侧壁面上且靠近所述的第一侧封盖组件,所述的第一折叠壁位于所述的第一粘贴壁和所述的支撑部之间且能够在第一展开位置和第一折叠位置之间变换,所述的第二连接拉伸部包括第二粘贴壁和第二折叠壁,所述的第二粘贴壁固定粘接在所述第二顶壁的内侧壁面上且靠近所述的第二侧封盖组件,所述的第二折叠壁位于所述的第二粘贴壁和所述的支撑部之间且能够在第二展开位置和第二折叠位置之间变换;所述的第一折叠壁包括第一壁部和第二壁部;所述的第二折叠壁包括第三壁部和第四壁部;在所述的第一折叠壁处于所述的第一折叠位置时,所述的第一壁部紧贴所述第一顶壁的内侧壁面,所述的第二壁部与所述的第一壁部相垂直;在所述的第一折叠壁处于所述的第一展开位置时,所述的第一壁部和第二壁部处于同一平面内且紧贴所述第一顶壁的内侧壁面;在所述的第二折叠壁处于所述的第二折叠位置时,所述的第三壁部紧贴所述第二顶壁的内侧壁面,所述的第四壁部与所述的第三壁部相垂直;在所

述的第二折叠壁处于所述的第二展开位置时,所述的第三壁部和第四壁部处于同一平面内且紧贴所述第二顶壁的内侧壁面。

6.在上述的技术方案中,优选地,所述的第一缺口呈半圆形,所述的第二缺口呈半长圆形,所述的上侧开口呈圆形。

7.在上述的技术方案中,优选地,所述的支撑部呈中空的长方体状或正方体状。

8.在上述的技术方案中,优选地,所述的支撑部包括第三顶壁、第三底壁、第三前侧壁、第三后侧壁、第三侧封盖组件和与所述的第三侧封盖组件相对的第四侧封盖组件,所述的第一连接拉伸部与所述的第三侧封盖组件相接,所述的第二连接拉伸部与所述的第四侧封盖组件相接,所述的上侧开口位于所述的第三顶壁上。

9.进一步优选,所述的第三前侧壁与所述的第二前侧壁、所述的第三后侧壁与所述的第二后侧壁之间均有间隙。

10.进一步优选,所述的内盒具有沿从所述第二顶壁到所述第二底壁的方向测量的第二高度,所述的支撑部具有沿从所述的第三顶壁到所述的第三底壁的方向测量的第三高度;其中,所述的第三高度为第二高度的1/2-1/3。

11.进一步优选,在所述的第一折叠壁处于所述的第一展开位置时,所述的第一壁部和所述的第二壁部所在的平面与所述的第三顶壁齐平;在所述的第二折叠壁处于所述的第二展开位置时,所述的第三壁部和所述的第四壁部所在的平面与所述的第三顶壁齐平。

12.进一步优选,所述的外盒具有沿从所述第一侧封盖组件到所述第一侧开口部的方向测量的第一长度,所述的内盒具有沿从所述第二侧封盖组件到所述第二侧开口部的方向测量的第二长度;其中,所述的第二长度大于所述的第一长度。

13.相较于现有技术,本技术所提供的包装盒既能够包装收纳商品,也可以将包装好的商品对外展示,其通过第一、二连接拉伸部的设置,使得内盒在从外盒中抽出时,内衬件能够同时被拉扯向上抬起并移动到贴近外盒的第一顶壁的位置,从而带动位于置物槽中的商品向上移动到第一缺口和第二缺口处,产品随着包装的打开而逐渐抬升展现出来,带来一种特别的视觉和开盒体验,并能由此实现对外展示功能;该包装盒不仅结构简单,制作成本低,而且通过优化包装盒结构,扩大了包装盒使用场合。

附图说明

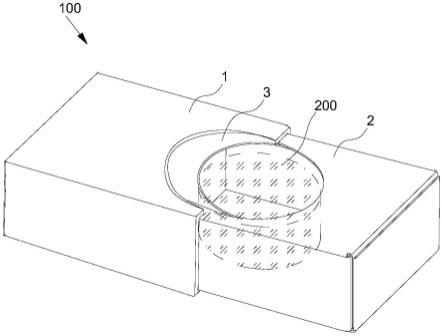

14.图1为本技术所提供的内盒插在外盒中的包装盒的立体图;

15.图2为本技术所提供的内盒从外盒中抽出的包装盒的立体图;

16.图3为本技术所提供的包装盒的分解图;

17.图4为本技术所提供的制作外盒的模切卡纸的示意图;

18.图5为本技术所提供的制作内盒的模切卡纸的示意图;

19.图6为本技术所提供的内衬件的示意图一;其中,第一折叠壁处于第一折叠位置,第二折叠壁处于第二折叠位置;

20.图7为本技术所提供的内衬件的示意图二;其中,第一折叠壁处于第一展开位置,第二折叠壁处于第二展开位置;

21.图8为本技术所提供的制作内衬件的模切卡纸的示意图;

22.其中:100、包装盒;200、商品;

23.1、外盒;11、第一顶壁;12、第一底壁;13、第一前侧壁;14、第一后侧壁;15、第一侧封盖组件;151、第一封盖舌片;152、第二封盖舌片;153、第一封盖外盖片;154、第一封盖内盖片;16、第一侧开口部;17、第一粘接壁;111、第一缺口;181、第一折线;182、第二折线;183、第三折线;184、第四折线;185、第五折线;186、第六折线;187、第七折线;188、第八折线;

24.2、内盒;21、第二顶壁;211、第二缺口;22、第二底壁;23、第二前侧壁;24、第二后侧壁;25、第二侧封盖组件;251、第三封盖舌片;252、第四封盖舌片;253、第二封盖外盖片;254、第二封盖内盖片;26、第二侧开口部;27、第二粘接壁;281、第一折叠线;282、第二折叠线;283、第三折叠线;284、第四折叠线;285、第五折叠线;286、第六折叠线;287、第七折叠线;288、第八折叠线;

25.3、内衬件;31、第一连接拉伸部;311、第一折叠壁;3111、第一壁部;3112、第二壁部;312、第一粘贴壁;32、第二连接拉伸部;321、第二折叠壁;3211、第三壁部;3212、第四壁部;322、第二粘贴壁;33、支撑部;331、第三顶壁;332、第三底壁;333、第三前侧壁;334、第三后侧壁;335、第三侧封盖组件;336、第四侧封盖组件;342、上侧开口;341、置物槽;337、第三粘接壁;381、第一折痕线;382、第二折痕线;383、第三折痕线;384、第四折痕线;385、第五折痕线;386、第六折痕线;387、第七折痕线;388、第八折痕线;389、第九折痕线;3810、第十折痕线;3811、第十一折痕线;3812、第十二折痕线;3813、第十三折痕线;3814、第十四折痕线;3815、第十五折痕线;3816、第十六折痕线;3817、第十七折痕线;3818、第十八折痕线;3351、第五封盖舌片;3352、第六封盖舌片;3353、第三封盖内盖片;3354、第三封盖外盖片;3361、第七封盖舌片;3362、第八封盖舌片;3363、第四封盖内盖片;3364、第四封盖外盖片。

具体实施方式

26.为详细说明本技术的技术内容、构造特征、所达成目的及功效,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行描。

27.图1-2示出了本技术所提供的抽拉式包装盒100,该包装盒100由3张模切卡纸折叠并且粘贴而成。包装盒100包括外盒1、能够插入到外盒1内以及从外盒1中抽出的内盒2以及设置在外盒1和内盒2之间的内衬件3;其中,大部分的内衬件3被容纳在内盒2中。在其他实施例中,外盒和内盒的外部还包裹有塑封膜或者捆条,以便将外盒和内盒固定在一起。在内盒2插入到外盒1中,包装在其内的商品200收纳在内盒2的内衬件3处;而在内盒2从外盒1拉处后,包装在其内的商品200能够暴露出来,以实现对外展示。

28.如图3所示的包装盒100拆解图,外盒1、内盒2和内衬件3均分别由一张模切卡纸折叠粘贴而成。外盒1呈中空的长方体状且具有第一顶壁11、第一底壁12、第一前侧壁13、第一后侧壁14、第一侧封盖组件15以及与第一侧封盖组件15相对的第一侧开口部16。第一顶壁11上具有邻接第一侧开口部16的第一缺口111。第一缺口111呈半圆形。内盒2呈中空的长方体状且具有第二顶壁21、第二底壁22、第二前侧壁23、第二后侧壁24、第二侧封盖组件25以及与第二侧封盖组件25相对的第二侧开口部26。第二顶壁21上具有邻接第二侧开口部26的第二缺口211。第二缺口211呈半长圆形;内盒2的尺寸满足能够恰好插入到外盒1中为宜。内衬件3包括第一连接拉伸部31、第二连接拉伸部32以及位于第一连接拉伸部31和第二连接拉伸部32之间的支撑部33。支撑部33限定一具有上侧开口342的置物槽341,置物槽341并被

配置成能够存放商品,如图2中的商品200。第一缺口、第二缺口的形状可以根据产品形状而定,不局限于半圆形或半长圆形。

29.如图4所示的、构成外盒1的模切卡纸,其中构成第一前侧壁13、第一顶壁11、第一后侧壁14、第一底壁12的部分为依次相邻接的部分。第一前侧壁13和第一顶壁11之间设有第一折线181,第一顶壁11和第一后侧壁14之间设有第二折线182,第一后侧壁14和第一底壁12之间设有第三折线183。第一底壁12还连接有第一粘接壁17,第一底壁12和第一粘接壁17之间设有第四折线184。第一前侧壁13的一侧边缘向外侧延伸形成第一封盖舌片151,第一前侧壁13和第一封盖舌片151之间设有第五折线185。第一后侧壁14的一侧边缘向外侧延伸形成第二封盖舌片152,第一后侧壁14和第二封盖舌片152之间设有第七折线187。第一顶壁11的一侧边缘向外侧延伸形成第一封盖外盖片153,第一顶壁11和第一封盖外盖片153之间设有第六折线186。第一底壁12的一侧边缘向外侧延伸形成第一封盖内盖片154,第一底壁12和第一封盖内盖片154之间设有第八折线188。

30.沿着第一折线181、第二折线182和第三折线183折叠,使得第一前侧壁13、第一顶壁11、第一后侧壁14、第一底壁12构成一长方体的盒状外形,再将第一粘接壁17沿着第四折线184折叠并且粘粘至第一前侧壁13的内侧壁面上,由此并构成外盒1的盒体部分;将第一封盖舌片151和第二封盖舌片152分别沿着对应的第五折线185和第七折线187向内折叠,第一封盖内盖片154沿着对应的第八折线188向内折叠并覆盖在第一封盖舌片151和第二封盖舌片152的外侧,第一封盖外盖片153再沿着对应的第六折线186向内折叠并且覆盖在第一封盖内盖片154的外侧,将第一封盖外盖片153与第一封盖内盖片154相互粘接,由此便形成了外盒1的第一侧封盖组件15,位于外盒1另一端部的第一侧开口部16也将形成。

31.如图5所示的、构成内盒2的模切卡纸,其中构成第二前侧壁23、第二顶壁21、第二后侧壁24、第二底壁22的部分为依次相邻接的部分。第二前侧壁23和第二顶壁21之间设有第一折叠线281,第二顶壁21和第二后侧壁24之间设有第二折叠线282,第二后侧壁24和第二底壁22之间设有第三折叠线283。第二底壁22还连接有第二粘接壁27,第二底壁22和第二粘接壁27之间设有第四折叠线284。第二前侧壁23的一侧边缘向外侧延伸形成第三封盖舌片251,第二前侧壁23和第三封盖舌片251之间设有第五折叠线285。第二后侧壁24的一侧边缘向外侧延伸形成第四封盖舌片252,第二后侧壁24和第四封盖舌片252之间设有第七折叠线287。第二顶壁21的一侧边缘向外侧延伸形成第二封盖外盖片253,第二顶壁21和第二封盖外盖片253之间设有第六折叠线286。第二底壁22的一侧边缘向外侧延伸形成第二封盖内盖片254,第二底壁22和第二封盖内盖片254之间设有第八折叠线288。

32.沿着第一折叠线281、第二折叠线282和第三折叠线283折叠,使得第二前侧壁23、第二顶壁21、第二后侧壁24、第二底壁22构成一长方体的盒状外形,再将第二粘接壁27沿着第四折叠线284折叠并且粘粘至第二前侧壁23的内侧壁面上,由此并构成内盒2的盒体部分;将第三封盖舌片251和第四封盖舌片252分别沿着对应的第五折叠线285和第七折叠线287向内折叠,第二封盖内盖片254沿着对应的第八折叠线288向内折叠并覆盖在第三封盖舌片251和第四封盖舌片252的外侧,第二封盖外盖片253再沿着对应的第六折叠线286向内折叠并且覆盖在第二封盖内盖片254的外侧,将第二封盖外盖片253与第二封盖内盖片254相互粘接,由此便形成了内盒2的第二侧封盖组件25,位于内盒2另一端部的第二侧开口部26也将形成。

33.如图6-7所示的内衬件3,位于中间的支撑部33呈中空的正方体状且具有第三顶壁331、第三底壁332、第三前侧壁333、第三后侧壁334、第三侧封盖组件335以及与第三侧封盖组件335相对的第四侧封盖组件336。上侧开口342呈圆形并且位于第三顶壁331的中部位置。

34.第一连接拉伸部31包括第一粘贴壁312和第一折叠壁311,第一粘贴壁312固定粘接在外盒1的第一顶壁11的内侧壁面上,并且粘接位置靠近第一侧封盖组件15处;第一折叠壁311能够在第一展开位置和第一折叠位置之间变换的设置在第一粘贴壁312和第三侧封盖组件335之间。第一折叠壁311包括第一壁部3111和第二壁部3112。

35.第二连接拉伸部32包括第二粘贴壁322和第二折叠壁321,第二粘贴壁322固定粘接在内盒2的第二顶壁21的内侧壁面上,并且粘接位置靠近第二侧封盖组件25处;第二折叠壁321能够在第二展开位置和第二折叠位置之间变换的设置在第二粘贴壁322和第四侧封盖组件336之间。第二折叠壁321包括第三壁部3211和第四壁部3212。

36.第一折叠壁311在第一折叠位置时,如图7所示,第二壁部3112与第一壁部3111相垂直;第一折叠壁311在第一展开位置时,如图8所示,第一壁部3111和第二壁部3112处于同一平面内,此时第一壁部3111和第二壁部3112所在的平面与支撑部33的第三顶壁331齐平。

37.同样,第二折叠壁321在第二折叠位置时,如图7所示,第四壁部3212与第三壁部3211相垂直;第二折叠壁321在第二展开位置时,如图8所示,第三壁部3211和第四壁部3212处于同一平面内,此时第三壁部3211和第四壁部3212所在的平面与支撑部33的第三顶壁331齐平。

38.如图8所示的、构成内衬件3的模切卡纸,其中构成第三前侧壁333、第三顶壁331、第三后侧壁334、第三底壁332的部分为依次相邻接的部分。第三前侧壁333和第三顶壁331之间设有第一折痕线381,第三顶壁331和第三后侧壁334之间设有第二折痕线382,第三后侧壁334和第三前侧壁333之间设有第三折痕线383。第三底壁332还连接有第三粘接壁337,第三底壁332和第三粘接壁337之间设有第四折痕线384。第三前侧壁333的一侧边缘向外侧延伸形成第五封盖舌片3351,第三前侧壁333和第五封盖舌片3351之间设有第五折痕线385;第三前侧壁333的另一侧边缘向外侧延伸形成第七封盖舌片3361,第三前侧壁333和第七封盖舌片3361之间设有第九折痕线389。

39.第三后侧壁334的一侧边缘向外侧延伸形成第六封盖舌片3352,第三后侧壁334和第六封盖舌片3352之间设有第七折痕线387;第三后侧壁334的另一侧边缘向外侧延伸形成第八封盖舌片3362,第三后侧壁334和第八封盖舌片3362之间设有第十一折痕线3811。

40.第三顶壁331的一侧边缘向外侧延伸形成第三封盖内盖片3353,第三顶壁331和第三封盖内盖片3353之间设有第六折痕线386;第三顶壁331的另一侧边缘向外侧延伸形成第四封盖内盖片3363,第三顶壁331和第四封盖内盖片3363之间设有第十折痕线3810。

41.第三底壁332的一侧边缘向外侧延伸形成第三封盖外盖片3354,第三底壁332与第三封盖外盖片3354之间设有第八折痕线388;第三底壁332的另一侧边缘向外侧延伸形成第四封盖外盖片3364,第三底壁332与第四封盖外盖片3364之间设有第十二折痕线3812。

42.第三封盖外盖片3354同时与第一折叠壁311的第一壁部3111相邻接,第三封盖外盖片3354与第一壁部3111之间设有第十三折痕线3813;第一壁部3111与第二壁部3112相接并且二者之间设有第十四折痕线3814;第二壁部3112与第一粘贴壁312相接并且二者之间

设有第十五折痕线3815。

43.第四封盖外盖片3364同时与第二折叠壁321的第三壁部3211相邻接,第四封盖外盖片3364与第三壁部3211之间设有第十六折痕线3816;第三壁部3211与第四壁部3212相接并且二者之间设有第十七折痕线3817;第四壁部3212与第二粘贴壁322相接并且二者之间设有第十八折痕线3818。

44.沿着第一折痕线381、第二折痕线382和第三折痕线383折叠,使得第三前侧壁333、第三顶壁331、第三后侧壁334、第三底壁332构成一正方体的盒状结构;再将第三粘接壁337沿着第四折痕线384折叠并且粘贴至第三前侧壁333的内侧壁面上,由此并构成内衬件3的支撑部33。

45.将第五封盖舌片3351和第六封盖舌片3352分别沿着对应的第五折痕线385和第七折痕线387向内折叠,第三封盖内盖片3353沿着对应的第六折痕线386向内折叠并覆盖在第五封盖舌片3351和第六封盖舌片3352的外侧,第三封盖外盖片3354再沿着对应的第八折痕线388向内折叠并且覆盖在第三封盖内盖片3353的外侧,将第三封盖外盖片3354与第三封盖内盖片3353相互粘接,由此便形成了支撑部33的第三侧封盖组件335。

46.将第七封盖舌片3361和第八封盖舌片3362分别沿着对应的第九折痕线389和第十一折痕线3811向内折叠,第四封盖内盖片3363沿着对应的第十折痕线3810向内折叠并覆盖在第七封盖舌片3361和第八封盖舌片3362的外侧,第四封盖外盖片3364再沿着对应的第十二折痕线3812向内折叠并且覆盖在第四封盖内盖片3363的外侧,将第四封盖外盖片3364与第四封盖内盖片3363相互粘接,由此便形成了支撑部33的第四侧封盖组件336。

47.在内衬件3与内盒2固定粘接后,第三前侧壁333与第二前侧壁23、第三后侧壁334与第二后侧壁24之间均有间隙。此能够便于内衬件3的支撑部33在内盒2内升降移动。

48.本例中,外盒1具有沿从第一顶壁11到第一底壁12的方向测量的第一高度h1,内盒2具有沿从第二顶壁21到第二底壁22的方向测量的第二高度h2,支撑部33具有沿从第三顶壁331到第三底壁332的方向测量的第三高度h3;其中,第一高度h1和第二高度h2的高度相差两层模切纸张的厚度,第三高度h3为第二高度h2的1/2-1/3。

49.外盒1具有沿从第一侧封盖组件15到第一侧开口部16的方向测量的第一长度l1,内盒2具有沿从第二侧封盖组件25到第二侧开口部26的方向测量的第二长度l2;其中,第二长度l2大于第一长度l1。

50.按照如上设置的包装盒100,如图1所示,在包装盒100未打开时,第一折叠壁311处于第一折叠位置,第一壁部3111紧贴第一顶壁11的内侧壁面,第二壁部3112与第一壁部3111相垂直;第二折叠壁321处于第二折叠位置,第三壁部3211紧贴第二顶壁21的内侧壁面,第四壁部3212与第三壁部3211相垂直;置物槽341的上侧开口342被遮蔽,第三底壁332紧贴第二底壁22。

51.当将内盒2从外盒1中抽出时,第一连接拉伸部31和第二连接拉伸部32将被拉伸,第一折叠壁311从第一折叠位置向第一展开位置转换,第一壁部3111和第二壁部3112将从相互垂直状态转换到处于同一平面内并且均紧贴第一顶壁11的内侧壁面;第二折叠壁321同样也从第一折叠位置向第二展开位置转换,第四壁部3212和第三壁部3211将从相互垂直状态转换到处于同一平面内并且均紧贴第二顶壁21的内侧壁面;与此同时,随着内盒2向外侧移动,外盒1上的第一缺口111将实现和内盒2上的第二缺口211相交接,内衬件3的支撑部

33将随着第一连接拉伸部31和第二连接拉伸部32被向上抬起,置物槽341的上侧开口342将移动到靠近第一缺口111和第二缺口211的位置;如图2所示,第一折叠壁311处于第一展开位置,第二折叠壁321处于第二展开位置,与此同时,第一缺口111和第二缺口211相交接并且位于置物槽341的上侧开口342的正上方,第三顶壁331紧贴第二顶壁21,置物槽341的上侧开口342露出。

52.因此,本案的包装盒100,在将内盒2从外盒1中抽出时,内衬件3能够受第一连接拉伸部31和第二连接拉伸部32的牵连,被自动向上抬起,从而实现将支撑部33向上抬起,这将使得位于置物槽341内的商品200被抬起到第一缺口111和第二缺口211位置处,从而实现将商品对外展示。

53.上述实施例只为说明本技术的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本技术的内容并据以实施,并不能以此限制本技术的保护范围。凡根据本技术精神所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1