一种旋流驻涡分区燃烧室

1.本发明涉及新概念燃气轮机燃烧技术领域,尤其涉及一种旋流驻涡分区燃烧室,主要作为航空发动机的主燃烧室,也可做与地面及船用燃气轮机的燃烧室。

背景技术:

2.随着航空发动机技术进一步发展,推重比不断增加,燃烧室进口温度升高,燃烧室油气比、温升升高,对燃烧室性能的要求也逐步提高,但同时对燃烧室重量的限制却在进一步增加,因此,高油比燃烧室的研制面临着诸多技术挑战:1、在更宽广的范围内稳定工作,主要解决在低功率状态下的燃烧稳定性以及高功率状态下不可见排气冒烟燃烧;2、在冷却气量分配减少和冷却气品质下降的条件下,进一步保持甚至提高火焰筒的耐久性;3、大状态下降低排气污染;4、涡轮在极高温度的恶劣环境下正常工作,必须大幅度降低出口温度分布系数。解决上述问题的途径可以分为两类,一类是采取合理措施优化常规的旋流稳定燃烧室,可行的措施包括燃油分级、空气分级、贫油预混和预蒸发以及多级旋流等;另一类则是在掌握基本原理的基础上探索全新的燃烧组织方式、发展新概念燃烧室,比如驻涡燃烧室(trapped vortex combustor, tvc)、超紧凑燃烧室(ultra compact combustor, ucc)等。

3.另一方面,随着航空发动机技术的飞速发展、市场竞争的日益激烈和环保要求的不断严格,大飞机发动机向着费用更低、性能更高和环保特性更好的方向发展。为此,在改进发展ge90、pw4084、trent800等发动机和全新研制gp7200、trent900、genx和trent1000等发动机的同时,美国和欧盟国家独立或联合实施了一系列的预研计划,开发和验证了性能高、质量轻、可靠性高以及排放与噪声低的未来常规循环大飞机发动机技术,探索研究了更经济和环保的先进循环大飞机发动机技术,为未来大飞机发动机的研制打下了很好的技术基础。

4.常规燃烧室是一种通过旋流器后产生回流区,使得高温燃气在旋流器后方形成的回流区作用下向上游传递点燃油气混气,因此回流区也起到了稳定火焰的作用。驻涡燃烧室(tvc)是从20世纪90年代开始发展起来的一种新型燃烧组织方式,采用分级分区燃烧的概念,其中驻涡区为值班级,通过几何结构使得内部形成旋涡的气动结构,这种稳定的旋涡驻定结构在燃油供入并点燃后,可以在宽范围内实现稳定燃烧;主燃级空气通过不同主流头部结构进入燃烧室中,同时由联焰结构传递高温燃气从值班级进入主燃级,引燃主燃级的油气混气。在小状态下,仅值班级供油,主燃级不供油;在大状态下,值班级、主燃级(主流)同时供油工作。国外研究发现驻涡燃烧室在真实条件下可以获得非常好的性能:与常规技术相比,在点火性能、贫油熄火性能、高空点火性能方面提高了50%;氮氧化物排放量比1996年icao标准caep2降低了40%~60%;燃烧效率达到或超过99%的工作范围加宽40%以上。美国空军、海军、能源部、nasa等都在探索将该技术移植到可能的军用小涵道比涡扇发动机、商用大涵道比涡扇发动机、工业和舰船燃气轮机中。但常规燃烧室设置的旋流器结构相比驻涡燃烧室头部结构具有更好的油气混合能力,同时还能将气流的流向速度降低,将流

向的气流束变成旋转气流,增加气流在火焰筒内的驻留时间。因此相比常规燃烧室,驻涡燃烧室的油气匹配更加困难,出口温度分布更加难以调整。

5.因此,确有必要针对驻涡燃烧室进行优化,整和常规燃烧室的优势。

技术实现要素:

6.本发明所要解决的技术问题是针对背景技术中所涉及到的缺陷,提供一种旋流驻涡分区燃烧室,采用分区的方式设置值班级和主燃级,其布置方式使得值班级燃烧基本不受主燃级影响,既可以实现单独燃烧时的高效燃烧,又可以实现值班级和主燃级共同工作。在共同工作时,驻涡区高温燃气会通过联焰板结构传递到主燃级中,主燃级的新鲜混气在值班级高温燃气包裹下,进入火焰筒内燃烧。此发明将旋流器与传统驻涡燃烧室的头部结构进行一体化设计,融合了旋流器和联焰板结构的优点,获得了油气掺混效果好、气流驻留时间长以及两级共同稳定工作并且结构紧凑、空间利用率高的主燃级头部。

7.本发明为解决上述技术问题采用以下技术方案:一种旋流驻涡分区燃烧室,包括扩压器、内机匣、外机匣、供油模块、高能点火电嘴和火焰筒;所述扩压器设置在燃烧室入口处,用于使得气体减速增压进入燃烧室;所述火焰筒包含外壳、内壳、钝体、联焰板、固定板、第一至第三连接板、以及若干轴向旋流器;所述外壳、内壳均为两端开口的空心圆筒,外壳、内壳同轴设置,其中,外壳和外机匣形成燃烧室的外环道,内壳和内机匣形成燃烧室的内环道;所述内壳在其前端设有向内凸起的环状单凹腔结构;所述单凹腔结构包含凹腔前壁、导流板、凹腔下壁和凹腔后壁,其中,所述导流板为内凹的环形板,其直径由前往后逐渐变小;所述凹腔前壁、凹腔后壁均为环形板,凹腔下壁为两端开口的空心圆筒;所述凹腔下壁和所述外壳同轴,其前端和所述导流板的后端相连、后端和凹腔后壁的内侧相连;所述凹腔前壁设置在凹腔前壁和导流板前端之间,和凹腔后壁平行;凹腔前壁的内侧和导流板之间周向均匀设有若干导油管;所述导油管均一端和导流板固连,另一端和凹腔前壁的内侧固连,用于供喷嘴从单凹腔结构外伸入将油液喷入单凹腔结构中;所述导流板用于使得从扩压器进入燃烧室的气体的一部分顺着导流板由导流板和凹腔前壁之间的缝隙进入单凹腔结构形成回流区;所述第一至第三连接板均为两端开口的空心圆筒,均和所述外壳同轴且半径依次减小;所述联焰板、固定板均为环形板,其中,联焰板和凹腔前壁在同一平面,其内侧和凹腔前壁的外侧固连、外侧通过钝体的内壁和所述外壳的前端固连;固定板和联焰板平行设置,其外侧和所述钝体外壁的下端固连、内侧通过所述第三连接板和联焰板的下端固连,使得钝体下壁、固定板、联焰板、第三连接板之间形成密闭腔体;所述第一、第二连接板均设置在所述固定板、联焰板之间的密闭腔体中,将其分割为由外至内的第一至第三腔体;所述轴向旋流器包含内固定筒、外固定筒、以及若干叶片,其中,所述内固定筒、外固定筒均为两端开口的空心圆筒;所述外固定筒套在内固定筒外、和内固定筒同轴;所述若

干叶片周向均匀设置在所述内固定筒、外固定筒之间,叶片的根部均和内固定筒的外壁固连、尾部均和外固定筒的内壁固连;所述固定板、联焰板在第一腔体处均周向设有若干和所述轴向旋流器一一对应的安装孔;所述轴向旋流器外固定筒的前端和固定板上其对应的安装孔密闭固连、外固定筒的后端和联焰板上其对应的安装孔密闭固连,使得从扩压器进入燃烧室的气体的一部分形成轴线旋流并进入火焰筒;所述固定板、联焰板在第二腔体处周向设有若干一一对应的通风孔,使得固定板、联焰板在在第二腔体内形成若干主流通道,供从扩压器进入燃烧室的气体的一部分穿过第二腔体进入火焰筒内;所述凹腔后壁上周向设有若干用于使得新鲜气体进入单凹腔结构中组织燃烧的第一后进气孔;所述凹腔后壁在第一后进气孔下方还周向设有若干用于使得新鲜气体进入单凹腔结构中补充组织燃烧的第二后进气孔;所述供油模块包含值班级供油单元、主燃级旋流供油单元和主流通道供油单元;所述值班级供油单元包含值班级供油总管、以及若干周向均匀设置在值班级供油总管上且和所述导油管一一对应的值班级燃油喷嘴,其中,所述值班级供油总管设置在所述导流板上游,其上设有用于从外界引入油液的值班级供油进管;所述值班级燃油喷嘴均伸入其对应的导油管中,用于将油液喷射至所述单凹腔结构中和其内新鲜空气混合;所述主燃级旋流供油单元包含主燃级旋流供油总管、以及若干周向均匀设置在主燃级旋流供油总管上且和所述轴向旋流器一一对应的主燃级旋流燃油喷嘴,其中,所述主燃级旋流供油总管设置在所述固定板上游,其上设有用于从外界引入油液的主燃级旋流供油进管;所述主燃级旋流燃油喷嘴均对应伸入其对应的轴向旋流器的内固定筒中,用于将油液喷射至火焰筒中和其内轴线旋流混合;所述主流通道供油单元包含主流通道供油总管、以及若干周向均匀设置在主流通道供油总管上且和第二腔体内主流通道一一对应的主流通道燃油喷孔,其中,所述主流通道供油总管设置在所述第三腔体内,所述第二连接板上周向均匀设有若干和所述主流通道燃油喷孔一一对应的通孔,使得主流通道供油总管能够通过其上主流通道燃油喷孔将油液喷入第二腔体内的主流通道中并和其中气流进行混合;所述高能点火电嘴从凹腔前壁伸入单凹腔结构中,用于点火;所述火焰筒在其外壳、内壳的尾端还周向均匀设有若干掺混孔,以引入内外环冷气调剂燃烧室出口温度场,保护涡轮导向叶片防止其被烧蚀;所述内壳、外壳、联焰板上都均匀设有若干用于形成气膜冷却其内壁面的冷却孔;所述固定板上设有若干通气孔,使得空气能够进入第一腔体进而从联焰板上的冷却孔进入火焰筒内。

8.作为本发明一种旋流驻涡分区燃烧室进一步的优化方案,所述值班级燃油喷嘴采用离心喷嘴。

9.作为本发明一种旋流驻涡分区燃烧室进一步的优化方案,所述主燃级旋流燃油喷嘴采用离心喷嘴。

10.作为本发明一种旋流驻涡分区燃烧室进一步的优化方案,所述轴向旋流器中叶片

的安装角为45

°

,叶片的个数范围为8

‑

12个。

11.本发明采用以上技术方案与现有技术相比,具有以下技术效果:1. 本发明旋流驻涡分区燃烧室,是一种分级分区燃烧室,由于值班级和主燃级的特殊设置,可以实现更宽油气范围内的高效燃烧;值班级采用结构简单、紧凑的单凹腔形式,气流在单凹腔中形成旋涡驻定,可以作为稳定的点火源拓宽燃烧室的点熄火边界,在任何工况下都可稳定燃烧。主燃级将常规驻涡燃烧室和旋流燃烧室头部进行一体化设计,头部中央采用旋流器+联焰板结构,优化驻涡燃烧室主流结构油气掺混效果不好的缺点;下部与凹腔前壁面连接处采用通道+联焰板形式,使得值班级和主燃级既相互独立又共同作用高效燃烧;值班级的高温气体会随着联焰板结构,从值班级传递到主燃级中,并且包裹住新鲜混气,实现高效燃烧。在小状态下,仅值班级工作;大状态下,值班级与主燃级同时供油工作。

12.2. 本发明旋流驻涡分区燃烧室,基于分级分区理念,实现各个区域既可以独立工作又可以共同高效工作的功能,同时拓宽点熄火边界。

13.3. 在高油气比、高温升燃烧室航空发动机中,利用一体化头部设计组织高效稳定燃烧,并且有效调节燃烧室出口温度分布,有效降低冒烟和气态污染物的排放。

14.4. 本发明旋流驻涡分区燃烧室,燃烧室头部更加紧凑,结构更加简单,燃烧室重量、总压损失大幅减轻。

附图说明

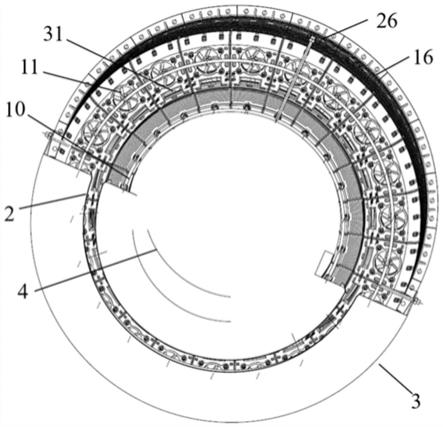

15.图1为本发明旋流驻涡分区燃烧室的全环结构示意图;图2为图1所示旋流驻涡分区燃烧室的局部剖视图;图3为本发明中火焰筒的局部剖视的爆炸示意图;图4为本发明中火焰筒的局部剖视示意图;图5为本发明中供油单元的结构示意图;图6为本发明旋流驻涡分区燃烧室主流中心轴截面流动及燃烧过程示意图;图7为本发明旋流驻涡分区燃烧室联焰板所在轴截面流动及燃烧过程示意图。

16.图中,1

‑

旋流驻涡分区燃烧室,2

‑

扩压器,3

‑

外机匣,4

‑

内机匣,5

‑

点火电嘴,6

‑

单凹腔结构,7

‑

固定板,8

‑

凹腔后壁上的第二后进气孔,9

‑

凹腔后壁上的第一后进气孔,10

‑

凹腔前壁和导流板之间的缝隙,11

‑

轴向旋流器,12

‑

外壳,13

‑

内壳,14

‑

钝体,15

‑

联焰板,16

‑

冷却孔,17

‑

值班级供油进管,18

‑

值班级供油总管,19

‑

值班级燃油喷嘴,20

‑

主燃级旋流供油进管,21

‑

主燃级旋流供油总管,22

‑

主燃级旋流燃油喷嘴,23

‑

主流通道供油总管,24

‑

主流通道供油进管,25

‑

主流通道燃油喷孔,26

‑

掺混孔,27

‑

凹腔下壁,28

‑

凹腔后壁,29

‑

凹腔前壁,30

‑

导流板,31

‑

主流通道,32

‑

第一连接板,33

‑

第二连接板,34

‑

第三连接板,35

‑

导油管。

具体实施方式

17.下面结合附图对本发明的技术方案做进一步的详细说明:本发明可以以许多不同的形式实现,而不应当认为限于这里所述的实施例。相反,提供这些实施例以便使本公开透彻且完整,并且将向本领域技术人员充分表达本发明的范

围。在附图中,为了清楚起见放大了组件。

18.请参照图1至图5所示,本发明公开了一种旋流驻涡分区燃烧室,包括扩压器、内机匣、外机匣、供油模块、高能点火电嘴和火焰筒;如图1所示,所述扩压器设置在燃烧室入口处,用于使得气体减速增压进入燃烧室;如图3、图4所示,所述火焰筒包含外壳、内壳、钝体、联焰板、固定板、第一至第三连接板、以及若干轴向旋流器;所述外壳、内壳均为两端开口的空心圆筒,外壳、内壳同轴设置,其中,外壳和外机匣形成燃烧室的外环道,内壳和内机匣形成燃烧室的内环道;所述内壳在其前端设有向内凸起的环状单凹腔结构;所述单凹腔结构包含凹腔前壁、导流板、凹腔下壁和凹腔后壁,其中,所述导流板为内凹的环形板,其直径由前往后逐渐变小;所述凹腔前壁、凹腔后壁均为环形板,凹腔下壁为两端开口的空心圆筒;所述凹腔下壁和所述外壳同轴,其前端和所述导流板的后端相连、后端和凹腔后壁的内侧相连;所述凹腔前壁设置在凹腔前壁和导流板前端之间,和凹腔后壁平行;凹腔前壁的内侧和导流板之间周向均匀设有若干导油管;所述导油管均一端和导流板固连,另一端和凹腔前壁的内侧固连,用于供喷嘴从单凹腔结构外伸入将油液喷入单凹腔结构中;所述导流板用于使得从扩压器进入燃烧室的气体的一部分顺着导流板由导流板和凹腔前壁之间的缝隙进入单凹腔结构形成回流区;所述第一至第三连接板均为两端开口的空心圆筒,均和所述外壳同轴且半径依次减小;所述联焰板、固定板均为环形板,其中,联焰板和凹腔前壁在同一平面,其内侧和凹腔前壁的外侧固连、外侧通过钝体的内壁和所述外壳的前端固连;固定板和联焰板平行设置,其外侧和所述钝体外壁的下端固连、内侧通过所述第三连接板和联焰板的下端固连,使得钝体下壁、固定板、联焰板、第三连接板之间形成密闭腔体;所述第一、第二连接板均设置在所述固定板、联焰板之间的密闭腔体中,将其分割为由外至内的第一至第三腔体;所述轴向旋流器包含内固定筒、外固定筒、以及若干叶片,其中,所述内固定筒、外固定筒均为两端开口的空心圆筒;所述外固定筒套在内固定筒外、和内固定筒同轴;所述若干叶片周向均匀设置在所述内固定筒、外固定筒之间,叶片的根部均和内固定筒的外壁固连、尾部均和外固定筒的内壁固连;如图2所示,所述固定板、联焰板在第一腔体处均周向设有若干和所述轴向旋流器一一对应的安装孔;所述轴向旋流器外固定筒的前端和固定板上其对应的安装孔密闭固连、外固定筒的后端和联焰板上其对应的安装孔密闭固连,使得从扩压器进入燃烧室的气体的一部分形成轴线旋流并进入火焰筒;所述固定板、联焰板在第二腔体处周向设有若干一一对应的通风孔,使得固定板、联焰板在在第二腔体内形成若干主流通道,供从扩压器进入燃烧室的气体的一部分穿过第二腔体进入火焰筒内;所述凹腔后壁上周向设有若干用于使得新鲜气体进入单凹腔结构中组织燃烧的第一后进气孔;

所述凹腔后壁在第一后进气孔下方还周向设有若干用于使得新鲜气体进入单凹腔结构中补充组织燃烧的第二后进气孔;如图5所示,所述供油模块包含值班级供油单元、主燃级旋流供油单元和主流通道供油单元;所述值班级供油单元包含值班级供油总管、以及若干周向均匀设置在值班级供油总管上且和所述导油管一一对应的值班级燃油喷嘴,其中,所述值班级供油总管设置在所述导流板上游,其上设有用于从外界引入油液的值班级供油进管;所述值班级燃油喷嘴均伸入其对应的导油管中,用于将油液喷射至所述单凹腔结构中和其内新鲜空气混合;所述主燃级旋流供油单元包含主燃级旋流供油总管、以及若干周向均匀设置在主燃级旋流供油总管上且和所述轴向旋流器一一对应的主燃级旋流燃油喷嘴,其中,所述主燃级旋流供油总管设置在所述固定板上游,其上设有用于从外界引入油液的主燃级旋流供油进管;所述主燃级旋流燃油喷嘴均对应伸入其对应的轴向旋流器的内固定筒中,用于将油液喷射至火焰筒中和其内轴线旋流混合;所述主流通道供油单元包含主流通道供油总管、以及若干周向均匀设置在主流通道供油总管上且和第二腔体内主流通道一一对应的主流通道燃油喷孔,其中,所述主流通道供油总管设置在所述第三腔体内,所述第二连接板上周向均匀设有若干和所述主流通道燃油喷孔一一对应的通孔,使得主流通道供油总管能够通过其上主流通道燃油喷孔将油液喷入第二腔体内的主流通道中并和其中气流进行混合;所述高能点火电嘴从凹腔前壁伸入单凹腔结构中,用于点火;所述火焰筒在其外壳、内壳的尾端还周向均匀设有若干掺混孔,以引入内外环冷气调剂燃烧室出口温度场,保护涡轮导向叶片防止其被烧蚀;所述内壳、外壳、联焰板上都均匀设有若干用于形成气膜冷却其内壁面的冷却孔;所述固定板上设有若干通气孔,使得空气能够进入第一腔体进而从联焰板上的冷却孔进入火焰筒内。

19.所述值班级燃油喷嘴、主燃级旋流燃油喷嘴均优先采用离心喷嘴。

20.所述轴向旋流器中叶片的安装角优先为45

°

,叶片的个数范围为8

‑

12个。

21.如图6和图7所示,从压气机出口的空气经曲壁扩压器减速增压后进入燃烧室后分为三股,一部分进入燃烧室的外环道、一部分进入燃烧室的内环道、一部分经过燃烧室的头部进入燃烧室;外环道气流分为两部分:一部分经冷却孔进入火焰筒内,冷却火焰筒壁面;另一部分经上掺混孔进入火焰筒内,与高温燃气掺混调节出口温度场。

22.内环道气流分为五部分:(1)经单凹腔后壁面缝进入火焰筒内;(2)经单凹腔后壁面孔进入火焰筒内;(3)经冷却孔进入火焰筒内,冷却火焰筒壁面;(4)经下掺混孔进入火焰筒内,与高温燃气掺混调节出口温度场;(5)经单凹腔前壁面缝进入火焰筒内。

23.头部气流分为三部分:(1)经旋流器进入火焰筒;(2)经主流通道进入火焰筒内;(3)经冷却孔进入火焰筒内,冷却火焰筒壁面。

24.参照图6、图7所示,在主流中心界面,从凹腔前壁和导流板之间的缝隙、凹腔后壁上的第一后进气孔、凹腔后壁上的第二后进气孔、以及冷却孔进入单凹腔结构的气体,在单凹腔结构内形成稳定的双涡旋涡结构。此时单凹腔结构前进气的气旋耦合值班级燃油喷

嘴,喷出燃油与单凹腔结构内气流掺混,形成恰当当量比的可燃混气。在凹腔前壁面处设立高能点火电嘴,发动机启动时,高能点火电嘴释放电火花,将掺混气点燃,并在单凹腔结构中驻定燃烧。参照所示,在联焰板中心界面,单凹腔结构内的高温燃气沿联焰板流向头部和火焰筒上部。主流通道出口和轴向旋流器出口会被高温燃气包裹住,主流通道和轴向旋流器中流出的混气在高温燃气的作用下引燃,之后新鲜混气会继续从头部进入火焰筒内,持续燃烧,值班级和主燃级共同作用稳定燃烧。和出口前的掺混空气共同作用流出火焰筒冲击涡轮。

25.本技术领域技术人员可以理解的是,除非另外定义,这里使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)具有与本发明所属领域中的普通技术人员的一般理解相同的意义。还应该理解的是,诸如通用字典中定义的那些术语应该被理解为具有与现有技术的上下文中的意义一致的意义,并且除非像这里一样定义,不会用理想化或过于正式的含义来解释。

26.以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1